集聚效應、擁擠成本與城市空間結構演化

張文武 歐習

摘要:通過構建一個空間經濟學分析框架,對集聚效應、擁擠成本影響城市結構演化的相關機制進行了系統探討。結果顯示:城市內部空間結構決定于集聚效應和擁擠成本的競爭均衡,城市中心的擁擠成本越高,城市空間半徑越趨向于擴大;產業城鎮化是支撐人口城鎮化的持續動力,產業用地和居住用地混合分布是城市內部空間結構的必然;集聚產業的層次決定城市等級,產業可替代性越大、交易成本越高,城市等級越低。

關鍵詞:城市空間結構;集聚效應;擁擠成本;空間經濟模型

中圖分類號:F293? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1007-2101(2020)01-0028-11

一、引言

集聚是經濟活動最顯著的特征之一,城市作為經濟集聚中心對區域和社會發展有著重要的帶動作用,其重要性隨著世界城市化進程的加速和全球經濟格局的演變而日益突出。在中國城鎮化進程中,是優先發展中小城市和小城鎮,還是更加注重大城市的發展,一直是個有爭議的問題(原倩,2016;梁婧等,2015;梁琦等,2013;王小魯,2010)[1-4]。在選擇何種城市化方針的決策過程中,城市規模經濟、集聚效應是重要的參考。城市集聚效應是城市經濟學的核心問題,貫穿于區域經濟理論和空間經濟理論發展的全過程,在資源空間最優化配置和經濟增長理論研究中具有基礎性的地位。盡管標準的城市經濟理論和空間經濟理論從規模經濟、要素集聚、成本節約、知識溢出等多方面證明了城市集聚效應的確存在并對地區經濟發展具有帶動性的作用(Mills和Hamilton,1994;Black和Henderson,1999;Glaeser等,2016)[5-7],但是在現實經濟的經驗研究中仍然存在著對城市發展路徑、城市規模、城市結構等多方面的爭論。從經濟實踐看,一方面,城市規模和集聚經濟效應的認定標準并沒有獲得統一的認識,城市化過程中究竟發展多大的城市能夠發揮最優的集聚效應一直是政府規劃部門注重和關心的話題;另一方面,城市在發展過程中不斷獲得集聚效應的同時也面臨著污染加重、交通堵塞以及高昂的土地和房地產價格等擁擠成本。集聚效應、擁擠成本的雙重博弈將對城市規模和城市結構產生深刻的影響。為了更清楚地觀察中國城市化發展過程中最優化路徑選擇的問題,筆者結合城市集聚效應、內部通勤成本、地租和勞動力流動的特征,從空間經濟理論、勞動者與生產廠商最優選擇的角度分析判斷城市規模和空間結構的優化,以得出城市結構優化和城市發展戰略實踐政策的相關啟示。

關于集聚效應、擁擠成本與城市空間結構的研究一直是國內外城市和空間經濟學者們重點關注的議題。一方面,包括Mills和Hamilton等在內的傳統城市經濟學研究者們將城市的存在和形成歸結為以規模經濟、交易成本節約、知識技術溢出等正向外部經濟為代表的集聚效益,因而城市可以吸引大量的勞動者和廠商進入,形成持續的經濟聚集中心(Mills和Hamilton,1994;Fujita和Thisse,2006;Henderson,2004)[5][8-9];另一方面,隨著城市發展進程的加快,尤其是進入到工業化中級階段和后工業化階段,城市內部開始出現諸如交通擁堵、環境污染、住房、土地成本上升等集聚不經濟現象,擁擠成本增加導致了廠商和要素分散驅動力的出現,最終引發城市內部結構和城市外部體系的調整和改變(Duranton和Puga,2014;Chauvin等,2016)[10-11]。因此,關注集聚效應和擁擠成本雙重博弈的理論和實證研究得到了眾多學者的重視。早在19世紀,圖能模型給出了城市內部廠商區位選擇的決定因素判斷,指出廠商在一個城市內部區位決策中,運輸成本的高低往往決定了制成品的區位選擇。運輸成本高的某些產業,往往可以選擇在靠近市中心的、地價水平高的區位,其節省下來的運輸成本恰好能彌補高地租和高房價的損失,而運輸成本低的產業,其理性的區位選擇是遠離市中心、地租房價水平低的地區(Lucas和Hansberg,2002;范劍勇和邵挺,2011;陸銘等,2014)[12-14]。這一假說關于廠商城市區位選擇的邏輯判斷則是基于運輸成本或可擴展為廣義的交易成本(節約)和房價、地租等擁擠成本(上升)所決定的綜合成本最優化。如果將這一假說擴展到勞動者就業和公司廠商在城市中的區域定位,勞動力在流動過程中,追求自身利益的最大化,其遷移的方向是綜合考慮城市內部居住成本、交通成本和工資收益的利己選擇,不同產業的廠商則根據自身產品價值、可運輸性和成本負擔等各方面的因素決定空間定位。在現實經濟中,當城市規模達到一定的程度,伴隨而來的必然是市內擁擠效應和規模經濟效應的“拉鋸戰爭”。當城市在發展的初級階段,規模經濟占主要地位,勞動力和廠商流入對地區收入增長有著明顯的促進作用,當城市人口越來越多,城市規模越來越大,地區內部的一系列問題開始顯現,人們都希望付出最小的成本選擇居住地點。那么市中心昂貴的房租但低廉的交通費和郊區較高的交通成本低地(房)價成為決定勞動力與廠商流動方向的重要因素。現實經濟中勞動者所考慮一個地區內部的通勤成本可能不僅僅是乘坐公共交通或駕駛車輛所消耗的現金費用,還要考慮時間、不確定性(比如突發性交通事故、上班遲到等)帶來的成本增加;房租也不能僅僅考慮每月付出的現金,還要考慮公共基礎設施、服務保障等。因此,亟待討論和驗證的問題就是城市結構形成過程所面臨的集聚效應、擁擠成本共同作用的機制和實際效果,尤其是在中國復雜的戶籍制度分割與異質性勞動力大范圍城鄉流動并存的國情背景下,優化城市結構、調整城市規模及等級體系需要更多的智慧和富有實踐基礎的研究支撐。

二、基礎理論模型

基于Krugman(1991a)中心—外圍模型(core-periphery model,即CP模型)[15]和Forslid(1999)自由企業家模型(Footloose Entrepreneur model,即FE模型)[16]的基本框架,借鑒Ottaviano(2003)、Koster和Rouwendal(2012)的范式[17-18],我們將拓展一個引入房地產價格、內部通勤成本等擁擠因素的中心—外圍模型,主要探究集聚效應和擁擠成本共同作用于勞動力流動和廠商轉移,進而影響城市規模、內部結構和產業空間變化的機制。

三、引入差異化土地用途的模型拓展

集聚效應和擁擠成本構成了城市吸引或者排斥勞動力的重要動力源泉,而以住房價格和通勤成本為主要代表的利益約束則直接決定了城市內部結構的形成,也在一定程度上影響了未來城市體系的演變。然而,城市結構模型并不止于分析一般意義的集聚效應和擁擠成本(Henderson和Venables,2009)[19],更貼近現實的差異化土地用途是能夠更進一步分析城市結構變化的重要視角。接下來,我們將目光聚焦于更貼近現實的差異化用途的城市土地,以此來探究城市內部結構的變化規律。

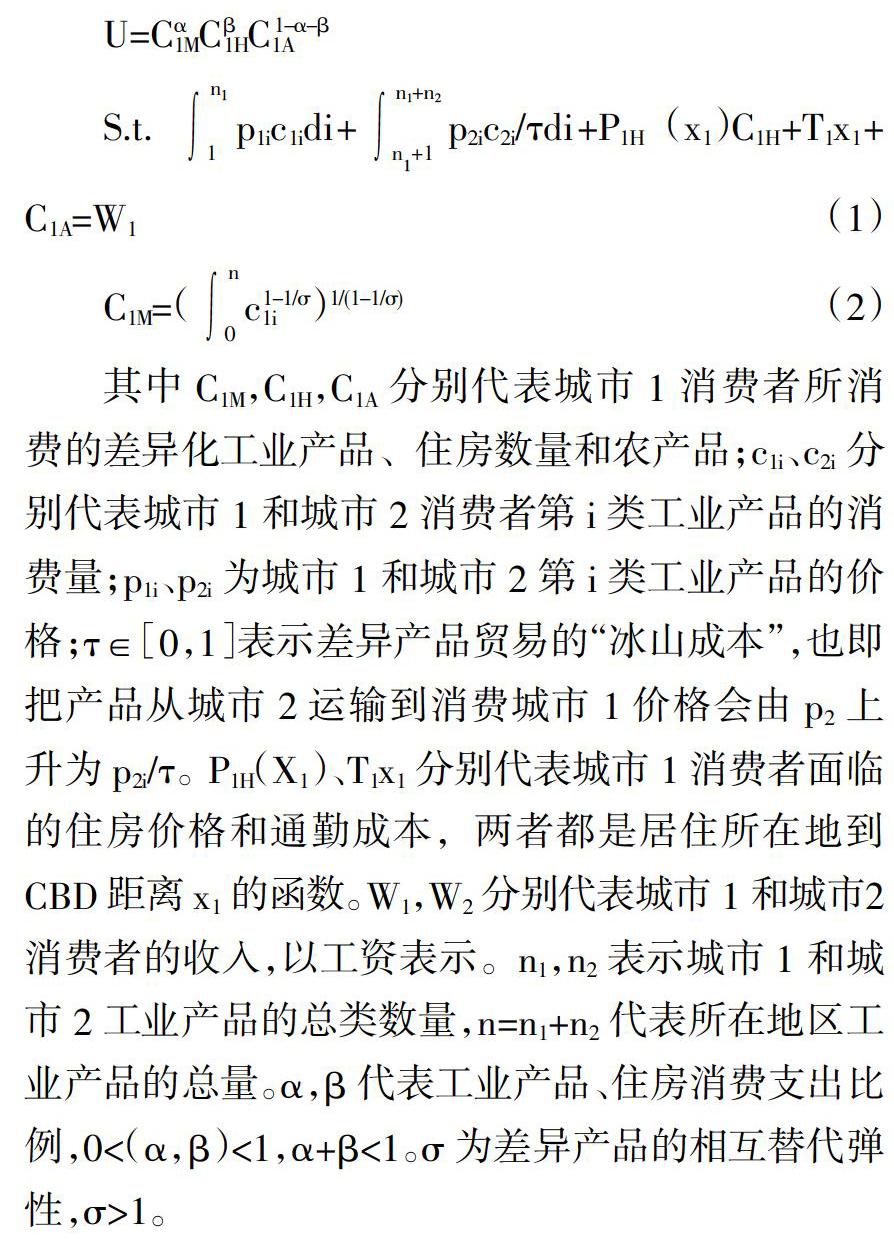

延續前文的假設以及LRH模型的思路(Lucas和Rossi-Hansberg,2002)[12],我們將城市土地分為居住用地和生產用地(包括生產工業制成品和服務業用品),無論是居住還是用于生產,越靠近城市CBD的土地價格越高。因此,消費者和廠商在確定城市選址的過程中仍然取決于集聚效應和通勤成本兩個方面的權衡。在同時考慮了土地雙重用途的情況下,廠商選址決定于靠近CBD(也可以稱之為生產者集聚地)的集聚效應和高用地成本的權衡,消費者選址取決于居住成本、通勤成本和工資收益的權衡。考慮到城市內部的實際情形和分析的簡化,我們在部門中剔除農業,城市土地用途分為產業用地和居住用地。消費者面臨的效用函數為:

其中,β表示住房消費占總支出的比例,每個消費者可以通過提供1單位勞動獲取報酬,但內部通勤成本會消耗勞動者時間,因而通勤成本將影響勞動者的總收入。假設廠商選址在y,消費者居住在x,距離則表示為rxy,則勞動者只能提供e-krxy單位的勞動③。

消費者預算約束為:

其中,wy表示工資,為了推導的簡化,制成品價格標準化為1。

在選址均衡的情況下,所有勞動者均獲得了同等滿意的效用u,結合式(15)和式(16)我們可以得到住房價格:

式(17)初步顯示了城市內部結構的趨勢:在工資水平wy外生的條件下,rxy越趨近于0,PH(x)越低,也即是勞動者可以負擔住房的能力越強,表明居住用地和產業用地混合分布對于勞動者而言具有成本優勢,這樣的結論也似乎為目前國內很多中小城市所提出的“產城一體”提供了來自勞動者成本方面的依據。

進一步,我們考慮廠商在城市集聚后所面臨的利潤函數,為:

由此可見,對比式(17)和式(20)可以發現,集聚效應z在其中起到了非常重要的作用,也顯示了城市集聚過程中廠商和勞動者相互吸引帶來的經濟影響。城市的集聚效應和高生產率是導致房價上漲的重要原因(Duranton和Puga,2014;Combes等,2012)[10][20],其中廠商、勞動力之間的混合選址和互動發揮了重要的作用。居住用地和產業用地的混合既是城市集聚效應的結果,同時也是城市內部空間結構的重要表現。現代城市內部任何一個區域的持續繁榮和發展,一定是產業帶動的人群居住集中,而不是產業和人群的分離。在我國的城鎮化進程中,既存在產業化為背景的主動集聚式城鎮化,也存在大量的以人群集中居住為先導的被動集聚式城鎮化,這兩者在城市空間結構演化過程中重要的區別就是能否形成自組織的集聚動力。與此同時,居民期望效用水平的變化也會影響房價以及城市空間的變化,當城市居民期望效用水平下降時,由于居住屬于剛性需求,住房在個人消費效用函數中的作用會被放大,由此所產生的住房需求增加將導致房價上漲的預期,反之,如果居民期望效用水平上升,住房在效用函數中的作用降低,則房價上漲的預期則會降低。

根據上述分析和式(17)—(20)中各變量之間的關系,我們可以得到命題3。

命題3:城市的集聚效應、生產率水平和居民的期望效用共同決定了住房價格的走勢,城市的集聚效應越大、生產率水平越高,房價越趨于上升,居民的期望效用水平則會對住房價格產生抑制作用。

進一步,從城市空間結構方面來分析,以產業人口帶動居住人口的模式可持續性較強,以工業園區居住區相互帶動的模式要好于居住區工業園區分離的模式。這和中央政府所提出的“以人為核心的城鎮化”要求是一致的,城鎮化一定是植根于經濟自發需求的主動性人口轉移和集聚,違背產業發展規律的人為城鎮化、以快速造城為目標的拆遷城鎮化都不利于城市空間結構的可持續性演變,以至于出現 “空城”“鬼城”“偽城鎮化”等違反正常發展規律的現象。由上述分析,我們可以得到命題4。

命題4:城市發展過程中,產業用地和居住用地的混合分布是空間結構的必然趨勢,產業帶動下的人口城鎮化有利于主動性的要素集聚,有利于提高居住者的預期效用水平。

當然,由于上述機制的存在,我們也應該看到,城市集聚效應發揮作用的過程也是自我約束的過程,集聚效應帶來廠商和勞動者的集中,但同時也帶來了地租和房價的快速上漲等擁擠成本。當擁擠成本達到一定的水平,城市的空間結構也會相應地發生變化——主要是擴大城市的半徑或者促使勞動者和廠商遠離城市中心,事實上是在倒推城市走向擴散。與此同時,選擇擴散開來的廠商和勞動者需要考慮的長遠問題是下一個選址地點,盡管這個問題看起來是回到了原點,但可以幫助我們觀察新城市的產生。

四、跨城市的產業和人口遷移

廠商和勞動者集中混居的模式并非可以無條件持續,當城市人口規模達到一定程度,必然達到臨界狀態,達到短期的均衡。此時的均衡條件滿足:

只要城市半徑足夠小,人口尚未達到臨界值,上述均衡條件就越不容易滿足。然而,城市的擴張和人口的增加將使得城市半徑越來越趨近于臨界距離,我們設定該距離為R,當城市半徑超過該數值,廠商和勞動者遷移由于利益的驅動而變得有利可圖。

為了將城市集聚中心產業和人口轉移的問題模型化,我們進一步考慮單中心線性城市模型的演變。現在已有的企業聚居在中心商務區(CBD),按照前文所設定的開放城市模型,當城市沒有達到臨界距離之前,城市人口規模N是一個變量(新的勞動者隨時可以遷移進來)。勞動者的預算約束為:

城市一旦達到該條件下的臨界規模(距離),如果由廠商或者勞動力進入,城市半徑D不變的情況下,會在抬高城市平均工資的同時降低勞動者的標準化效用。在城市發展過程中就表現為,城市超臨界規模時,會在增加企業用工成本同時降低居民的總體幸福感。因而,廠商和勞動者會重新選址,形成新的產業轉移和人口遷移的再次集聚過程,此時新城市就有可能出現或者城市的新中心就開始重新形成。當然,這一過程可能是自發的,也可以是外在力量給予的沖擊。在我國的新型城鎮化過程中,則表現為政府有計劃、有目標的引導推動,工業園區、經濟開發區等經濟發展規劃的出臺,實際上是在一定條件下創造了勞動者的消費預期。同時,新城市中心在發展的初期,對于廠商而言土地成本是非常低的,更加催生了產業遷移的動力。

在r∈(D1,D2),我們可以看出城市的集聚效應雖然仍在上升,但趨勢有所減緩,D2時候達到極值,此時城市集聚效應最大,擴張速度最快。在r∈(D2,D)階段,城市集聚效應開始快速降低,城市擴張速度開始降低,在達到臨界規模之后,集聚效應降低到0,此時意味著城市再繼續擴張已經不能帶來正的利益,此時產業和人口則開始向外轉移,形成新的城市中心或者新的城市。

相對于城市集聚效應而言,勞動力要素的流動往往更能夠解釋城市遷移和形成的微觀現象。城市空間經濟理論的相關研究中較早地定義了市場潛力,市場潛力的變化影響勞動力流動[21]。以城市之間的工資差異定義的市場潛力為:

在現有的城市中,所有農業工人的實際工資和所有制造業工人的實際工資必定是相等的。所以,如果k地是一個城市,那么Ω(r)=1。如果這一系統處于空間均衡的狀態,那么在所有r≠k的其他區域,Ω(r)≤1。因此,對一部分工人來說,遷徙到其他地方后不可能獲得更高的實際工資:因為其他地區所提供的實際工資比農業工人的實際工資少,或者說比起已存在的城市所提供的工資要少。

但是,現在我們假定,人口的增長剛好推動市場潛力曲線上升至某一點。在這一點,某些地區的市場潛力略大于1。那么,如果一部分工人遷徙至這些地區,就可以獲得更高的工資。簡而言之,當市場潛力曲線上移至1以上時,我們可以期望在那些市場潛力大于1的地區出現新的城市。

由上述分析,我們可以得到命題5:

命題5:新城市出現是由產業和人口的自由轉移引起,在觸發市場潛力自組織機制的基礎上空間集聚得以持續,新的集聚中心逐步形成新的城市。

陸銘(2016)從市場自主演化的角度,認為新城市的產生依賴于成本收益權衡下的產業和人口遷移,但現實中新城市的出現也并不缺乏人為(尤其是政府)的干預[22]。產業和城市的互動現實中主要表現為兩類情形,一類是產業化帶動城市化。這一類新城市在形成機制上貼近于我們的模型,產業發展需要集聚相應的資源,進而發展為新的城市。在我國城市化發展的實際中,主要有兩種模式,一種是以大慶為代表的城市的形成,很大程度上依賴于新產業出現并成長;另一種則是以產業園區、產業新城為代表的新城市出現,一定程度上來源于地方政府有意識的新產業集聚中心培育。無論是何種模式,新城市的發展往往取決于產業可持續發展的支撐作用,面臨著產業成長周期的問題。另一類是以城市化帶動產業化,這一類新城市的形成一般是以人的城市化為先導,首先出現的是較大規模的勞動力由農村戶籍身份轉變為城鎮戶籍身份,然后是配套的產業。這一模式通常產生的主要問題是“半城市化”,勞動力的職業身份轉變滯后于制度身份轉變,帶來一定的社會問題。同時,在我國的城市化過程中,由于拆遷補償政策的影響,被城市化的勞動者往往會在短時間內出現較大幅度的財產性收入增加與持續性勞動收入機會降低并存的局面,形成了城市化的新問題。

五、城市空間結構再觀察:城市等級體系的演化

新城市中心或者新城市形成的過程,同時也意味著確立新老城市功能分工和空間體系。梁琦等(2013)發現在城市化的過程中,無論是產業新城還是衛星城市或者是其他多城市的存在模式,都是上述功能分工和空間體系的客觀表現,也即是城市化過程中必然涉及的城市等級體系,在區域城市化和城市網絡化下,城市相互關聯且作用不同因而形成等級之分[3]。Fujita等(1999)空間自組織理論者認為,擁有不同產業部門集聚的經濟體,行業規模經濟和運輸成本的差異導致廠商、勞動力和資本的轉移,重新定位形成新的不同等級的城市[23]。從本質上說,當企業發現建立新工廠生產“高等級商品”(即運輸成本較低和/或替代參數較小的商品)有利可圖時,往往趨向于替代或補充“低等級商品”(即運輸成本較高和/或替代參數較大的商品)的生產需要,企業趨向于在現有低等級城市中建立生產“高等級商品”的工廠,進而促使“高等級城市”的產生,“高等級城市”和“低等級城市”往往存在消費者的后向關聯效應,這個過程不斷重復,最終形成城市等級體系。在該過程中,廠商、勞動力和資本等要素的市場驅動型流動起著關鍵性的作用,產業的類別、產品的差異和運輸成本的高低決定了城市集聚中心的等級。為了更清楚地觀察其中的機制,我們從空間經濟模型入手分析城市等級體系的基本演化。

為了分析的簡化,假設城市中以制造業集聚為主,制造業由生產隸屬差別化產品N個行業構成,每個行業n=1,2,…,N。消費者效用函數為:

其中H為該經濟系統的勞動力總量。在達到均衡時,所有行業(包括制造業和農業)的實際工資應該相同,即:

我們將位于區位r處的行業h的市場潛力函數定義為:

不同行業在城市中心附近的斜率反映了不同行業遠離城市中心的動力強弱和先后趨勢。在原有城市的基礎上,等級較低的行業遷出形成等級較低的新城市,隨著時間的推移和不同等級行業經濟體的增長,將會自然形成以行業空間自組織為基礎的城市等級體系。因而,城市等級的高低與集聚行業等級的高低有著直接的決定關系,也是市場潛力決定下成本收益驅動產業、要素轉移集聚所形成城市空間結構的具體表現。根據上述分析和式(37)變量之間的關系,我們可以得到城市行業空間轉移規律的命題6:

命題6:行業產品可替代彈性[σn≡1(1-ρn)]和交易成本(τ)是決定廠商、要素遷移的重要因素,產品的可替代性越大、交易成本越高,行業越會最先遠離城市中心向外遷移,行業遷移所形成的自組織城市等級越低。

根據上述機制,按行業轉移序次所形成的城市體系具有雙重的經濟意義。一方面,新城市在空間上會自發形成相當規則的網絡,不同城市間通過差異化產品的貿易滿足城市功能需要(Hohenberg和Lees,1987)[24],構成較為完備的經濟體系,城市既可以滿足農村區域對制造業產品的需求,同時也承擔了專業化生產的功能。城市經濟功能之間的相互依賴和相互協調是城市等級體系穩定的關鍵,優化城市功能組合也是城市空間結構優化非常重要的支撐點和著力點。另一方面,由于城市專業化生產等級不同的產品,“高等級城市”會提供更多種類的工業制成品,城市之間的雙向貿易會使得同層級城市之間的水平聯系比高低等級城市間的貿易更重要(Tabuchi和Thisse,2011)[25]。隨著經濟社會的發展,城市空間結構可能出現“去小城市化”的趨勢:產業根據替代彈性的升序開始集聚,面臨激烈競爭的企業選擇通過分散選址來緩解競爭壓力,面臨較弱競爭的企業將集聚在較大城市,當經濟一體化程度逐漸加深,大城市由于存在規模經濟的優勢將吸引更多的企業和工人,而小城市失去企業和工人,尤其是當地區間的交易成本足夠低時,小城市將會在空間經濟中消失。這在一定程度上解釋和預測了我國城鎮化過程中“自然村消失”“農村空心化”等現象的產生,同時也意味著我國城市化和城市規模擴張的進程還將持續相當長的一段時間(王小魯,2010;陸銘,2016等)[4][22]。盡管我國城市之間仍然存在著市場分割、戶籍限制等門檻,但大城市規模經濟、知識溢出、高生產率等優勢仍然會對農村地區、中小城市的產業資源形成巨大的“虹吸效應”,勞動力、資本“再回北上廣”,我國城市的平均規模將繼續增大,城市集中度進一步提高,在我國戶籍制度、市場化改革縱深推進的背景下,這一趨勢將會更加明顯④。

值得關注的是,現實世界的城市化及城市等級體系形成的過程,并不完全取決于不同等級產業的轉移和集聚,尤其是在以我國為代表的發展中國家,可能更多地受到非市場力量的影響。以行政層級為代表的制度變量在某種意義上會替代市場對產業進行篩選和劃分,并借此對城市規模、等級的分布形成決定性的影響。在我國,城市的行政級別在決定城市規模等級方面所顯示出的相關程度和影響力要比經濟指標更加重要(魏后凱,2014;王垚和年猛,2015等)[26-27]⑤。因此,我國特定的城市體系與城市等級冪律⑥并不一致,“首位城市”在全國范圍內也并不是唯一的存在。我國的政策實踐中則更多表現為以城市群和都市圈為單元的城市等級體系,各單元確立“首位城市”和功能分工,形成相互協調和相互支撐的城市網絡⑦。

六、結論和啟示

推進“以人為本”的新型城鎮化,認識、尊重、順應城市的發展規律是必備前提,市場機制驅動的城市演化和空間建構是其中最重要的規律之一。本文在空間經濟學框架下,從勞動力、資本和企業等市場變量的遷移動力入手,構建了集聚效應、擁擠成本與城市空間結構演化的理論模型,結合經濟集聚、內部通勤成本、差異化土地用途和產業轉移的特征,從勞動者、資本、生產廠商最優選擇的角度分析判斷城市規模和空間結構的演化,考察從“市場集聚機制——城市內部空間構建——城市等級體系演化”的一般規律,并結合我國新型城鎮化的實踐進行了探討。

從空間自組織角度,城市集聚效應和擁擠成本的權衡、各產業在規模經濟和(或)運輸成本上存在的差異產生城市等級體系等內在動力機制是我們理解城市空間結構演化的重要依據,同時也提供了結合城市發展實踐進行研究拓展的切入點。城市空間結構演化的動力植根于市場機制下勞動力、資本和廠商的集聚和轉移,價格指數效應,消費者多樣化偏好和規模經濟構成了城市集聚效應的來源,城市規模越大,廠商越可以獲得更高的生產效率,消費者越可以獲得更低成本的效用滿足,進而集聚更多的資源擴大城市腹地。與此同時,城市用地的競爭性溢價、通勤費用、環境污染等擁擠成本則構成了要素資源外流的反向動力。當集聚效應和擁擠成本的綜合收益達到一定的臨界點,城市內部的空間結構逐步打破穩定狀態向外延伸。產業規模經濟和產品替代彈性的差異,使得廠商遷移遵循順次等級,較低等級的產業資源轉移集聚形成新的城市,與已有城市共成體系。這一機制強調了經濟要素“城市化”的關鍵性和作用,“經濟城市化”和“空間城市化”的協調互促才能夠使得城市空間結構優化可持續。在市場機制下,產業集聚是城市驅動力的重要源泉,產業等級的高低和產業分工決定了城市功能組合。然而,我國工業化和城市化之間并沒有實現理論上的協調共存和功能匹配,城市化滯后于工業化、城市功能重合度高可能是造成地區差距、“用工荒”“霧霾污染”等諸多發展問題的重要根源(趙勇和魏后凱,2015等)[28]。從產業等級——城市功能匹配的角度,有助于觀察不同等級城市之間的功能協調,有助于測算不同規模城市的產業分工匹配,有助于從供給側結構性改革視角解決城市發展的產業根源問題。與此同時,我國城市化推進的過程中,盡管目前已經實現了超過50%的空間城市化,但仍然面臨著“經濟城鎮化”和“人口城鎮化”不匹配不協調的重要命題,這也是城市擁堵、環境污染、“鬼城”、城鄉二元結構等諸多城市化問題的根源所在。由于我國經濟發展的特殊性,政府主導機制成為中國城鎮化推進模式及動力機制最突出的特征(張文武和張為付,2016)[29],盡管政府主導機制有其優越性,但也容易出現“政府有形之手”替代“市場無形之手”的情形。我國同時進行著新型城鎮化建設和城市群都市圈的打造,應該更加注重城市集聚效應、擁擠成本的市場機制權衡和城市產業分工的功能組合,促進城市內部空間結構和城市等級體系的有序演化。

注釋:

①根據空間經濟理論CP模型和FE模型的經典假設,工業產品數量比重對應于廠商數量比重,同時由于企業使用人力資本作為固定投入,該比重也對應于人力資本的比重。

②σ越小,首先表示工業產品間的替代作用越弱,也即是表明消費者對工業產品多樣性偏好越強。城市能夠提供豐富多樣的差異化產品滿足消費需要是其吸引消費者和商家進入的重要動力之一。

③在此處,x,y均為相應地點到城市中心的距離,小于等于城市半徑,當居住地點和上班地點重合時為0,此時消費者可提供全部(1單位)勞動。

④包括王小魯(2010)、Henderson(2004)、陳良文和楊開忠(2007)、梁琦等(2013)、陸銘(2016)等在內的眾多學者研究發現,我國的城市體系呈現"扁平化"的趨勢,中小城市過多,大城市數量不足,戶籍制度、市場分割等是造成我國城市規模經濟沒有充分發揮的重要制約因素。

⑤中國城市發展資源的配置存在明顯的行政中心偏向,中央把較多的資源集中配置在首都、直轄市以及計劃單列市,而各省、自治區則把較多的資源配置在省會城市,這直接導致了城市規模的大小及增長速度與其行政等級的高低密切相關(魏后凱,2014)。

⑥這一冪律命題通常被稱為“齊普夫定律”,也稱為城市體系的“規模——等級”法則。

⑦已公布的《全國城鎮體系規劃(2006—2020)》明確提出以城鎮群為核心,以促進區域協作的主要城鎮聯系通道為骨架,以重要的中心城市為節點,形成“多元、多極、網絡化”的城鎮空間格局。中心城市又劃分為國家中心城市和區域中心城市,這些中心城市相當程度上都是各大城市群和都市圈的“首位城市”。

參考文獻:

[1]原倩.城市群是否能夠促進城市發展[J].世界經濟,2016(9):99-123.

[2]梁婧,張慶華,龔六堂.城市規模與勞動生產率:中國城市規模是否過小?——基于中國城市數據的研究[J].經濟學(季刊),2015(3):1053-1072.

[3]梁琦,陳強遠,王如玉.戶籍改革、勞動力流動與城市層級體系優化[J].中國社會科學,2013(12):36-59+205.

[4]王小魯.中國城市化路徑與城市規模的經濟學分析[J].經濟研究,2010(10):20-32.

[5]Mills,Edwin S,Bruce W Hamilton. Urban Economics,5th ed[M]. Upper Saddle River,NJ:Harper College Publishers,1994.

[6]Black D, Henderson V. A Theory of Urban Growth[J]. Journal of Political Economy,1999(2):252-284.

[7]Glaeser E L,Kominers S D,Luca M,et al. Big Data and Big Cities:The Promises and Limitations of? Improved? Measures of Urban Life[J]. Economic Inquiry,2015(12).

[8]Fujita M,J F Thisse. Globalization And The Evolution Of The Supply Chain:Who Gains And Who Loses?[J]. International Economic Review,2006,47(3):811-836.

[9]Henderson V. Medium size Cities[J]. Regional Science & Urban Economics,2004,27(6):583-612.

[10]Duranton G,Puga D. The Growth of Cities[J]. Handbook of Economic Growth,2014,17(3):781-853.

[11]Chauvin J P,Glaeser E,Ma Y,et al. What is Different about Urbanization in Rich and Poor Countries? Cities in Brazil,China,India and the United States[J]. Journal of Urban Economics,2016,12(6):103-137.

[12]Lucas R E,Esteban Rossi-Hansberg. On the Internal Structure of Cities[J]. Econometrica,2002,70(4):1445-1476.

[13]范劍勇,邵挺.房價水平、差異化產品區位分布與城市體系[J].經濟研究,2011(2):87-99.

[14]陸銘,歐海軍,陳斌開.理性還是泡沫:對城市化、移民和房價的經驗研究[J].世界經濟,2014(1):30-54.

[15]Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[16]Forslid R. Agglomeration with Human and Physical Capital:An Analytically Solvable Case[R]. CEPR Discussion Papers,1999.

[17]Gianmarco Ottaviano. Regional Policy in the Global Economy:Insights from New Economic Geography[J]. Regional Studies,2003,37(6):665-673.

[18]Koster H R A,Rouwendal J. The Impact of Mixed Land Use on Residential Property Values[J]. Journal of Regional Science,2012,52(5):733–761.

[19]Henderson J V,Venables A J. The Dynamics of City Formation[J]. Review of Economic Dynamics,2009,12(2):233.

[20]Combes P,Duranton G, Gobillon L, et al. The Productivity Advantages of Large Cities:Distinguishing Agglomeration from Firm Selection[J]. Econometrica,2012,80(6):2543-2594.

[21]Fujita T. Spatial Structure of Internal and Edge Transport Barriers[J]. Plasma Physics and Controlled Fusion,2002,44(5A):A19-A35.

[22]陸銘.教育、城市與大國發展——中國跨越中等收入陷阱的區域戰略[J].學術月刊,2016(1):75-86.

[23]Fujita,Krugman P R,Venables A J. The Spatial Economy: Cities,Regions and International Trade[M]. MIT Press,1999.

[24]Hohenberg P M,Lees L H. The Making of Urban Europe 1000-1950[J]. The Journal of Modern History,1987,59(2).

[25]Tabuchi T,Thisse J F. A New Economic Geography Model of Central Places[J]. Journal of Urban Economics,2011,69(2):240-252.

[26]魏后凱.中國城鎮化進程中兩極化傾向與規模格局重構[J].中國工業經濟,2014(3):18-30.

[27]王垚,年猛.政府“偏愛”與城市發展:以中國為例[J].財貿經濟,2015,36(5):147-160.

[28]趙勇,魏后凱.政府干預、城市群空間功能分工與地區差距——兼論中國區域政策的有效性[J].管理世界,2015(8):14-29.

[29]張文武,張為付.城市規模影響個人發展嗎——基于能力差異和戶籍分割視角的研究[J].世界經濟文匯,2016(5):41-59.

責任編輯:武玲玲