鎖定鋼板內固定治療復雜脛骨平臺骨折的效果分析

李柱輝

脛骨平臺骨折在膝關節創傷中較為常見,多是因膝關節受直接或間接暴力的撞擊或墜落所致,使髁塌陷、膝關節功能受損[1]。此外,部分脛骨平臺骨折患者可能伴有韌帶、皮膚組織、半月板等損傷,主要表現為脛骨平臺塌陷、被壓縮或膝關節脫位、脛骨劈裂等,加大了手術難度,增加了術后并發癥發生率,是目前臨床上的治療難點[2]。普通鋼板加空心釘內固定治療是以往常用治療方式,但容易導致骨折部位再次移位,畸形難以愈合,給患者身心造成更大的傷害。本文選取本院2018年2月~2019年2月接診的64例復雜脛骨平臺骨折患者作為研究對象,分別采取鎖定鋼板內固定和普通鋼板內固定治療,對比兩種治療方式的臨床療效,為后期臨床研究提供參考依據,現將具體情況報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018年2月~2019年2月接診的64例復雜脛骨平臺骨折患者作為研究對象,按隨機均衡原則分為對照組和觀察組,各32例。所有患者均接受術前檢查(CT平掃、膝關節正側位X線片或三維重建),確診為新鮮骨折。觀察組男19例,女13例;年齡22~65歲,平均年齡(34.31±14.24)歲;Schatzker分型:Ⅴ型17例,Ⅵ型15例。對照組男21例,女11例;年齡21~67歲,平均年齡(35.15±13.63)歲;Schatzker分型:Ⅴ型16例,Ⅵ型16例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者對本次研究內容知情,自愿加入研究,且經倫理委員會批準同意。

1.2 治療方法 兩組患者入院后均進行常規檢查,并給予跟骨牽引、消腫等治療,待患肢血液循環恢復、腫脹消退后考慮手術治療。根據患者受傷程度選取合適的手術入路,若骨折程度較輕,可將膝前內側或外側作為切口入路;若骨折程度嚴重,可選擇膝前正中作為切口入路或聯合后側切口。

對照組患者采用普通鋼板內固定治療:患者取仰臥位,將患肢墊高,以骨折線為中心做一相應的弧形切口,使骨折部位充分暴露,剝離骨膜,清理血腫和肉芽組織,復位骨折端,固定普通鋼板,擰緊遠近端鋼板螺釘,最后對切口逐層縫合。觀察組患者采用鎖定鋼板內固定治療:患者取仰臥位或必要時取俯臥位,將患肢部墊高,以骨折端為中心作一相應切口,顯露骨折處后清除視野內血腫,對骨折處進行復位處理,必要時用克氏針作臨時固定。根據骨折外形選取長度合適的鈦合金鋼板固定,借助C臂透視調整鋼板位置,維持固定后再選取合適的螺釘將其固定,最后對切口進行縫合。

1.3 觀察指標及判定標準 對比兩組患者膝關節功能恢復情況及負重時間、住院時間、骨折愈合時間。采用外科醫院膝關節評分(HSS評分)表對膝關節恢復情況進行評價,滿分為100分,優:>85分;良:70~85分;中:60~69分;差:<60分。優良率=(優+良+中)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者膝關節功能恢復情況比較 觀察組膝關節功能恢復優良率96.88%高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

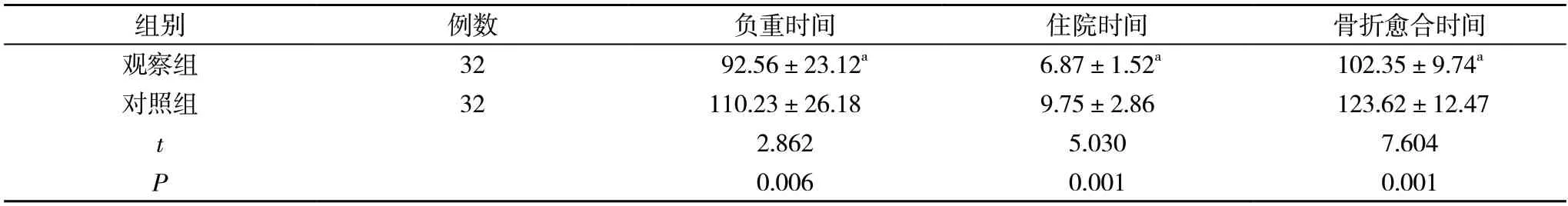

2.2 兩組患者負重時間、住院時間及骨折愈合時間比較 觀察組負重時間(92.56±23.12)d、住院時間(6.87±1.52)d及骨折愈合時間(102.35±9.74)d均短于對照組的(110.23±26.18)、(9.75±2.86)、(123.62±12.47)d,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者膝關節功能恢復情況比較[n(%),%]

表2 兩組患者負重時間、住院時間及骨折愈合時間比較(,d)

表2 兩組患者負重時間、住院時間及骨折愈合時間比較(,d)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

復雜脛骨平臺骨折屬高能量損傷骨折,患者常會感覺關節疼痛,正常生活受阻,甚至會導致膝關節永久性僵硬,常伴有側副韌帶、半月板、交叉韌帶損傷,患肢出現明顯腫脹,組織張力增大,使手術延期,極大程度降低了患者生活質量[3]。現階段多以恢復關節面平整、保持膝關節活動度為主要治療原則,但骨折復位和固定后骨折穩定性維持情況較差[4]。因脛前區血供相對較差,廣泛剝離軟組織,易造成較大的創傷,增加切口感染幾率,易出現切口皮膚壞死或感染,使骨折端血液系統受到損害,引發骨折延遲愈合或骨不連等并發癥[5]。

對復雜脛骨平臺骨折的理想手術方式存在一定爭議,目前多選用切開內固定結合外固定器治療、內外側雙鋼板固定、經皮復位鋼板固定等。傳統治療方法主要對膝正中切口進行治療,靠鋼板與骨之間的摩擦力,有一定的效果。但由于患者需接受較長時間的負載,減少了皮質骨血流,延長了術后愈合時間,產生各種并發癥,影響治療效果,加重了患者身心痛苦。多數復雜脛骨平臺骨折患者需接受手術復位和內固定治療,使膝關節恢復平整,對骨折端的固定更為牢固,不僅能減少軟組織剝離,使關節骨折斷端得到更好的顯露和復位。但隨著生物學固定理念的滲透,治療更偏向于恢復骨折生物學特性和保護骨生長環境,鎖定鋼板則最大程度滿足了上述要求[6]。鎖定鋼板是在經皮微創鋼板內固定技術上所研制的新型鋼板,其作為一種內固定支架,具有內支架結構和角度固定性,可有效支撐關節面,使整體結構保持穩定;應用導向器將螺釘擰入鎖定,不易將其拔出,降低了內固定失敗的機率,有利于早期進行術后康復鍛煉。同時,鎖定鋼板不需要精確預彎,減少了手術時間,使局部皮膚壞死的風險有效降低,相較于普通鋼板固定更為直接有效。鋼板的加壓孔與鎖定螺紋孔完美融合,加強其穩定性,有效防止因螺絲松動、拔出時致使骨折二次復位丟失情況的發生[7]。Raft排釘技術則能減少對骨膜的損傷,使創傷部位血運受到保護,利于骨折預后,加快患者早期功能鍛煉進程[8]。此外,依靠鋼板自身的交鎖結構實現連接,能較好的保持骨折的解剖復位,防止骨折端的剪式或旋轉性活動,固定較為牢靠,避免了鋼板與骨重壓接觸而造成不良反應。鎖定螺釘為自攻螺釘,無需骨鉆或攻絲,且鋼板與骨皮質間沒有施加壓力,使骨膜的血運得到了有效保護;在存在載荷的前提下,內固定支架彈性固定,骨折塊間有應力刺激,促進骨痂形成,加快骨折愈合。對特殊患者(骨質疏松、軟組織損傷、脛骨平臺骨折等),鎖定鋼板更具優越性,對骨的把持力較小,減小了對骨折周圍血運的影響,提高了骨折愈合率[9,10]。本文研究結果顯示,觀察組膝關節功能恢復優良率96.88%高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組負重時間(92.56±23.12)d、住院時間(6.87±1.52)d及骨折愈合時間(102.35±9.74)d均短于對照組的(110.23±26.18)、(9.75±2.86)、(123.62±12.47)d,差異有統計學意義(P<0.05)。需注意的是,術后膝關節功能鍛煉也是極其有必要的,但運動強度應適中、循序漸進,2~3個月后可視情況進行負重。由于復雜脛骨平臺骨折類型較多,病情不一,每例脛骨平臺髁骨折均有其特異的形態,應根據具體情況選擇固定物,確保臨床療效。

綜上所述,復雜脛骨平臺骨折患者采用鎖定鋼板治療效果更優,有效改善患者臨床癥狀及預后,促進骨膜恢復、生長,減輕患者疼痛,縮短患者治愈時間,在臨床上有較高的參考價值和借鑒意義。