標本放置時間、離心時間以及溶血與否對凝血檢測結果的影響分析

吳剛

臨床上用于觀察抗凝治療效果、血栓形成的常用指標包括Fib、APTT、TT、PT,凝血四項指標的檢測對臨床疾病的診治有重要的參考和指導作用,對研究凝血機制有積極的意義[1,2]。保證檢測結果準確性的關鍵是實驗的標準化,但在實際中,受各種因素的影響,比如保存溫度、送檢時間等,都可能使試驗檢測結果發生改變。為探究標本放置時間、離心時間以及溶血與否對凝血檢測結果的影響,特選取本院180例凝血功能正常患者的血液檢測樣本進行研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018年6~12月的180例凝血功能正常患者的血液檢測樣本,所有參與檢測樣本均為健康血液樣本,并且患者均明確研究目的,簽署知情同意書。參與研究患者中男90例,女90例;年齡20~30歲,平均年齡(24.1±3.2)歲。

1.2 方法 采用全自動血凝儀,對質控用品、試劑等進行檢測。所有參與者保持輕松的狀態,在同等條件下進行血液采集,于早餐前空腹采血,每例患者均抽取6份5 ml的血樣。采用109 mmol/L枸櫞酸鈉抗凝劑,血液和枸櫞酸鈉的比例是9∶1。抽出血液后,將其放入有抗凝劑的真空采血管中。選取3份血樣分別放置1、2和4 h進行Fib、APTT、TT、PT水平的檢測。另外3份血樣進行不同離心時間的實驗,分別離心5、10、15 min,離心機速度均為3000 r/min,獲取上層血漿進行檢測。在離心分離的標本中,如果用肉眼可見,血漿中有溶血的為溶血標本,對溶血標本和未溶血標本進行區分,并檢測其凝血四項指標。

1.3 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

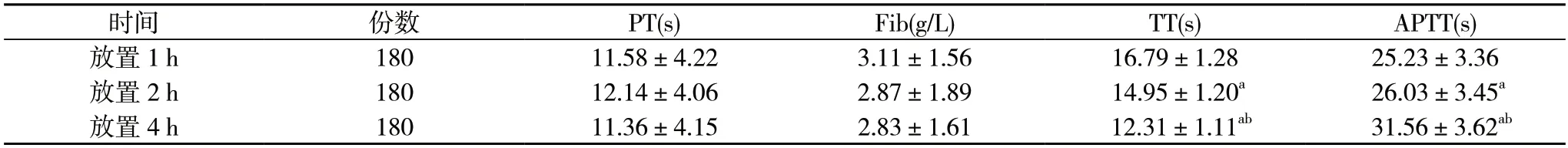

2.1 不同放置時間血液標本凝血檢測結果比較 放置4 h血液樣本的TT水平(12.31±1.11)s低于放置2 h血液樣本的(14.95±1.20)s與放置1 h血液樣本的(16.79±1.28)s,放置2 h血液樣本的TT水平低于放置1 h血液樣本,差異均具有統計學意義(P<0.05);放置4 h血液樣本的APTT水平(31.56±3.62)s高于放置2 h血液樣本的(26.03±3.45)s與放置1 h血液樣本的(25.23±3.36)s,放置2 h血液樣本的APTT水平高于放置1 h血液樣本,差異均具有統計學意義(P<0.05);放置1、2、4 h血液樣本的PT、Fib水平兩兩比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 不同離心時間血液標本凝血檢測結果比較 離心5 min血液樣本的PT、APTT水平均低于離心10 min血液樣本和離心15 min血液樣本,離心15 min血液樣本的PT、APTT水平均低于離心10 min血液樣本,差異均具有統計學意義(P<0.05);離心5、10、15 min血液樣本的Fib、TT水平兩兩比較差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

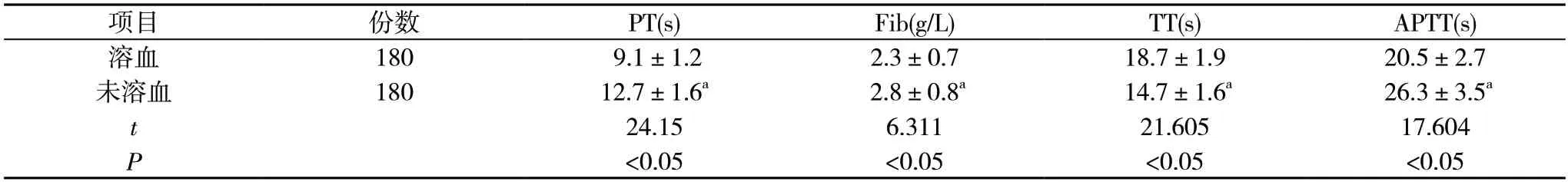

2.3 溶血與未溶血血液標本凝血檢測結果比較 凝血檢測后,溶血血液標本的PT、Fib、APTT水平均明顯低于未溶血血液標本,且TT水平明顯高于未溶血血液標本,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 不同放置時間血液標本凝血檢測結果比較()

表1 不同放置時間血液標本凝血檢測結果比較()

注:與放置1 h比較,aP<0.05;與放置2 h比較,bP<0.05

表2 不同離心時間血液標本凝血檢測結果比較()

表2 不同離心時間血液標本凝血檢測結果比較()

注:與離心5 min比較,aP<0.05;與離心10 min比較,bP<0.05

表3 溶血與未溶血血液標本凝血檢測結果比較()

表3 溶血與未溶血血液標本凝血檢測結果比較()

注:與溶血比較,aP<0.05

3 討論

凝血檢測結果的準確性和可靠性受多方面因素的影響,比如樣本的存儲時間、試劑的使用、操作規范等,標本溶血是最常見的一種因素。本次研究顯示,放置4 h血液樣本的TT水平(12.31±1.11)s低于放置2 h血液樣本的(14.95±1.20)s與放置1 h血液樣本的(16.79±1.28)s,放置2 h血液樣本的TT水平低于放置1 h血液樣本,差異均具有統計學意義(P<0.05);放置4 h血液樣本的APTT水平(31.56±3.62)s高于放置2 h血液樣本的(26.03±3.45)s與放置1 h血液樣本的(25.23±3.36)s,放置2 h血液樣本的APTT水平高于放置1 h血液樣本,差異均具有統計學意義(P<0.05);放置1、2、4 h血液樣本的PT、Fib水平兩兩比較差異無統計學意義(P>0.05)。離心5 min血液樣本的PT、APTT水平均低于離心10 min血液樣本和離心15 min血液樣本,離心15 min血液樣本的PT、APTT水平均低于離心10 min血液樣本,差異均具有統計學意義(P<0.05);離心5、10、15 min血液樣本的Fib、TT水平兩兩比較差異無統計學意義(P>0.05)。凝血檢測后,溶血血液標本的PT、Fib、APTT水平均明顯低于未溶血血液標本,且TT水平明顯高于未溶血血液標本,差異均具有統計學意義(P<0.05)。反映了不同放置時間、離心時間以及溶血與否都會改變凝血檢測結果,標本放置時間過長,TT會縮短,APTT會延長。離心時間過短,PT、APTT會縮短。出現溶血問題的標本,PT、Fib、APTT會縮短,TT會延長。在血液采集過程中,要注重保證質量,準確標寫患者的姓名和編號,并使患者處于空腹狀態,以及心情放松的平靜狀態,減少對標本質量的影響。最好在實驗室內采血,或者血液采集后及時送到實驗室,在運送的過程中,防止日光直射,防止劇烈的震動,并且要避免有異物進入[3-5]。還要注意運送的溫度,防止對血小板的損傷。最好在1 h內分離血漿,全血貯存在4~10℃不能>2 h。富含血小板血漿在室溫22~24℃,可以存放2 h。如果在檢測前發現溶血,需要重新采集。

標本的放置時間、離心時間和是否溶血都會影響凝血的檢測結果。儀器設備的使用與運行、操作水平、采集水平、試劑的選擇等,都是相關因素。其中任何一個環節出現問題,都會對檢驗的質量產生影響。因此,在檢驗過程中需要注意,專業處理樣本,合理選擇抗凝劑種類和劑量,有效控制樣本量然后離心操作[6-8]。離心要合理選擇離心時間和離心機速度,盡量避開白細胞的血漿層,或者脂質,然后吸取血清。在采集血液樣本前,需要告知患者注意事項。采集樣本時,患者要保持平靜。實驗室內采血,避免進入異物、陽光直射、震動劇烈等。做好隔離消毒措施。規范操作,防止血液標本出現異物污染、過度震蕩等。避免出現溶血,加強各環節的處理和保存。標本在存放時,在室溫下保存。4~10℃全血貯存≤2 h。避免溫度過度,縮短APTT和 TT。離心在室溫20~25℃下。在室溫 22~24℃中,可以存放2 h富含血小板血漿[9,10]。如果檢測前,發現有血塊、溶血,需要立刻停止檢測,重新采集,標本采集與離心中,注意預防溶血。

綜上所述,不同的放置時間、離心時間和是否溶血,都會對凝血檢測結果產生影響。因此要注意操作的規范性,把握合適的時間,確保檢測結果的準確性。