阿司匹林腸溶片聯合雙嘧達莫治療腦血栓的臨床效果觀察

劉博

腦血栓是一種多發于中老年人的臨床常見病,其發生和腦動脈血管狹窄,血液成分出現變化,血流速度變慢,出現腦缺血缺氧等有關,患者死亡率高[1]。腦血栓疾病具有多后遺癥、高死亡率、急性起病和病情迅速變化等特征,如果不及時處理,很容易對患者生命安全產生嚴重威脅。腦血栓主要采用藥物治療,不同藥物的療效也不盡相同。本文選取100例腦血栓患者作為研究對象,分析阿司匹林腸溶片聯合雙嘧達莫治療腦血栓治療腦血栓的臨床效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2017年2月~2018年11月及收治的100例腦血栓患者作為研究對象,按照隨機數字表法分為單藥治療組和聯合治療組,各50例。單藥治療組患者年齡46~82歲,平均年齡(62.56±10.11)歲;男30例,女20例。聯合治療組患者年齡46~81歲,平均年齡(62.56±10.11)歲;男29例,女21例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均給予溶栓、降血糖、改善腦部循環、抗凝、溶栓等治療。在此基礎上,單藥治療組采用阿司匹林腸溶片治療,100 mg/次,1次/d口服,治療6個月。聯合治療組采用阿司匹林腸溶片加雙嘧達莫治療,阿司匹林腸溶片用法用量同單藥治療組;雙嘧達莫20 mg/次,1次/d口服,治療6個月。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者治療效果、不良反應發生情況、血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間及治療前后ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積。療效判定標準:顯效:病情恢復正常,癥狀體征消失;有效:體征等改善>50%;無效:疾病改善的幅度<50%[2]。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

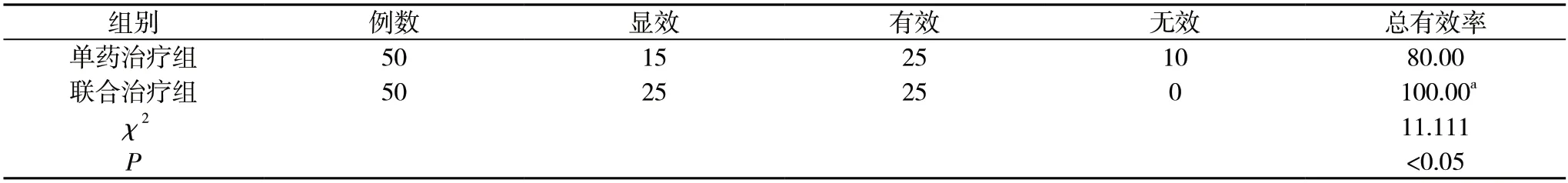

2.1 兩組患者治療效果比較 聯合治療組總有效率明顯高于單藥治療組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療效果比較(n,%)

2.2 兩組患者治療前后ADL評分及NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積比較 治療前,單藥治療組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積分別為(20.18±1.91)分、(24.22±3.12)分、(1.22±0.26)mm、(20.22±3.12)mm2,聯合治療組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積分別為(20.13±1.91)分、(24.25±3.28)分、(1.21±0.26) mm、(20.25±3.21)mm2;治療后,單藥治療組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積分別為(35.12±2.25)分、(18.14±2.24)分、(0.78±0.22)mm、(16.14±2.11) mm2,聯合治療組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積分別為(45.56±3.26)分、(12.19±2.31)分、(0.54±0.12)mm、(12.19±2.31)mm2;治療前,兩組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積比較差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,聯合治療組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積均優于單藥治療組,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.3 兩組患者血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間比較 聯合治療組血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間分別為(9.54±2.12)、(12.11±2.55)d,單藥治療組血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間分別為(16.21±2.11)、(15.21±2.11)d;聯合治療組血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間均短于單藥治療組,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 單藥治療組出現1例嘔吐,1例頭暈,不良反應發生率為4.00%;聯合治療組出現1例惡心嘔吐,1例皮下淤血,不良反應發生率為4.00%;兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

腦血栓其發病機制尚不清楚,與許多因素有關,例如纖維蛋白原升高、肥胖、高脂血癥等有關。腦血栓形成是最常見的腦梗死類型,是腦動脈干或皮質動脈粥樣硬化引起的血管增厚、狹窄和血栓形成,引起局部血流減少或血液供應中斷,腦組織缺血缺氧導致局灶性神經系統癥狀軟化和壞死[3]。腦血栓發病原因分析如下:①動脈粥樣硬化是其發病的根本原因,導致動脈粥樣硬化性腦梗死,常伴有高血壓和動脈粥樣硬化,引起動脈粥樣硬化,糖尿病和高脂血癥也可以加速動脈粥樣硬化[4];②紅細胞增多癥、血小板增多癥、血栓栓塞性血小板減少性紫癜、彌漫性血管內凝血、鐮狀細胞貧血等血液系統疾病很少見;腦淀粉樣血管病、Moyamoya病、肌纖維發育不良和顱內外(頸動脈,顱內和椎動脈)夾層動脈瘤很少見[5]。雖然有些腦梗死病例已通過影像學檢查得到證實,但很難找到確切原因,可能的原因包括腦血管痙攣,來源不明的微栓塞,抗磷脂抗體C和蛋白S異常,抗凝血酶Ⅲ缺乏,纖溶酶原激活物不完全釋放伴有高凝狀態。超早期治療首先使公眾提高腦卒中的急救和急救意識,了解超早期治療的重要性和必要性。疾病發作后,如果沒有禁忌證,立即在3~6 h的治療時間內嘗試溶栓治療,并減少腦代謝,控制腦水腫,保護腦細胞,挽救缺血性半影;個體化治療根據患者的年齡、缺血性腦卒中的類型、疾病的程度和基礎疾病等選用最合適的治療方法。綜合治療采用支持療法的對癥治療和早期康復治療,及時預防性干預腦卒中危險因素,如高血壓、糖尿病和心臟病,可降低復發率和殘疾率。預防和治療感染、腦心綜合征、下丘腦損傷、腦卒中后焦慮或抑郁,抗利尿激素分泌綜合征和多器官功能衰竭等并發癥;大面積腦梗死有嚴重的腦水腫占位效應和腦癱的征象,可行開顱手術;小腦梗死通過吸入小腦組織和后顱窩引起腦干壓迫導致疾病惡化[6]。減壓可以挽救生命。研究顯示,動脈粥樣硬化斑塊在腦血栓的發生和發展中起著極其重要的作用。主要原因是動脈粥樣硬化斑塊形成后,會導致管腔狹窄或閉塞,阻斷正常的血液循環,且血液中形成的成分粘附在血管內膜上,從而誘發腦血栓,因此腦血栓治療主要是延緩和治療動脈粥樣硬化[7]。雙嘧達莫是一種抗血小板藥物,可防止血栓形成并抑制血小板聚集,其可以增加腺苷的濃度及其對心血管系統的影響,并可以改善微循環。抗凝血藥物和肝素具有增強的抗凝血作用。阿司匹林腸溶片是一種常用的藥物,具有抑制血小板、抗感染、鎮痛和解熱作用,可對人體核抑制因子,減少各種粘附分子和炎癥介質的表達,改善動脈粥樣硬化,而阿司匹林腸溶片還可以穩定形成的動脈斑塊,其也可避免斑塊阻塞血管,對疾病進展有一定延緩作用。聯合阿司匹林腸溶片和雙嘧達莫可共同延緩疾病的發展[8,9],發揮雙嘧達莫的抑制炎癥反應,改善內皮功能,穩定斑塊,保護大腦的作用,同時發揮阿司匹林腸溶片改善局部血液循環,改善局部缺氧缺血狀態、阻斷血小板活化、抗感染和免疫抑制作用,減少血小板聚集,預防血栓形成,并有效減少氧自由基,改善超氧化物歧化酶活性,對血管產生保護作用[10]。

本研究中,單藥治療組采取阿司匹林腸溶片治療,聯合治療組則采取阿司匹林腸溶片加上雙嘧達莫治療。結果顯示,聯合治療組總有效率明顯高于單藥治療組,差異有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積比較差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,聯合治療組ADL評分、NIHSS評分、頸動脈內膜中層厚度和頸動脈斑塊面積均優于單藥治療組,差異均有統計學意義(P<0.05)。聯合治療組血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間分別為(9.54±2.12)、(12.11±2.55)d,單藥治療組血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間分別為(16.21±2.11)、(15.21±2.11)d;聯合治療組血脂指標達到正常范圍時間、神經功能改善50%時間均短于單藥治療組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。

總之,阿司匹林腸溶片聯合雙嘧達莫治療腦血栓效果理想。