丁苯酞聯合美多芭治療血管性帕金森綜合征的臨床效果觀察

王琳琳

血管性帕金森綜合征是指與多發性腔隙性腦梗死及淀粉樣血管病等腦血管因素相關的癥狀性帕金森綜合征,以中老年人為好發人群。有統計數據顯示,血管性帕金森綜合征占總體發生率的5%,且我國血管性帕金森綜合征患者人數突破170萬[1]。同時,血管性帕金森綜合征以步態慌張、無靜止性震顫、非對稱性肌張力增加及呆滯為典型臨床表現,患者普遍存在自理能力低下的問題,一定程度上增加社會及家庭的經濟負擔。目前臨床治療血管性帕金森綜合征以藥物治療為主要方法,但是常用藥物左旋多巴無法取得令人滿意的治療效果。近年來,有學者表示,丁苯酞聯合美多芭治療血管性帕金森綜合征的臨床效果顯著,且用藥安全性高[2]。鑒于此,本文將本院在2016年6月~2017年6月收治的血管性帕金森綜合征患者作為研究對象,其重點探究丁苯酞聯合美多芭在其中的臨床療效,具體的研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院于2016年6月~2017年6月收治的血管性帕金森綜合征患者114例作為研究對象,根據治療方法不同分為對照組和觀察組,每組57例。對照組患者中男女比例為31∶26;年齡52~78歲,平均年齡(67.8±5.3)歲;病程2~11年,平均病程(6.7±1.6)年。觀察組患者中男女比例為32∶25;年齡53~76歲,平均年齡(67.9±5.0)歲;病程2~11年,平均病程(6.8±1.6)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者經符合臨床有關血管性帕金森綜合征的診斷標準,且均知情簽署相關治療確認書,均經醫院醫學倫理委員會審批通過;此外,排除合并其他嚴重臟器疾病及本次治療不依從者。

1.2 方法

1.2.1 對照組 患者采取美多芭(上海羅氏制藥有限公司,國藥準字H10930198)進行治療,即:美多芭起始劑量為0.25 g,1次/d口服,結合病情恢復情況逐漸增加用藥劑量,直至0.75 g/(次·d),但用藥劑量不得超過0.5 g/(次·d)。患者均持續治療16周。

1.2.2 觀察組 患者實行丁苯酞(石藥集團恩必普藥業有限公司,國藥準字H20050299)及美多芭聯合治療,美多芭的起始劑量為0.25 g,1次/d口服,結合病情恢復情況逐漸增加用藥劑量,直至0.75 g/(次·d),但用藥劑量不得超過0.5 g/(次·d);丁苯酞膠囊0.2 g/次,3次/d口服。患者均持續治療16周。

1.3 觀察指標及判定標準 ①比較兩組患者治療前后UPDRS評分,根據UPDRS評估患者治療前和治療后(治療后4、6、8周)的障礙恢復程度[3];≤19分為輕度障礙,20~39分為中度障礙,40~56分為重度障礙;評分越高代表障礙程度越嚴重;反之,評分越低代表障礙程度越輕。②比較兩組患者臨床療效,根據UPDRS評分變化情況將臨床療效分為顯效、有效、無效:顯效:UPDRS評分下降>50%;有效:UPDRS評分下降>21%;無效:UPDRS評分無任何變化。總有效率=顯效率+有效率。③比較兩組患者的不良反應發生情況,主要不良反應為頭痛等。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

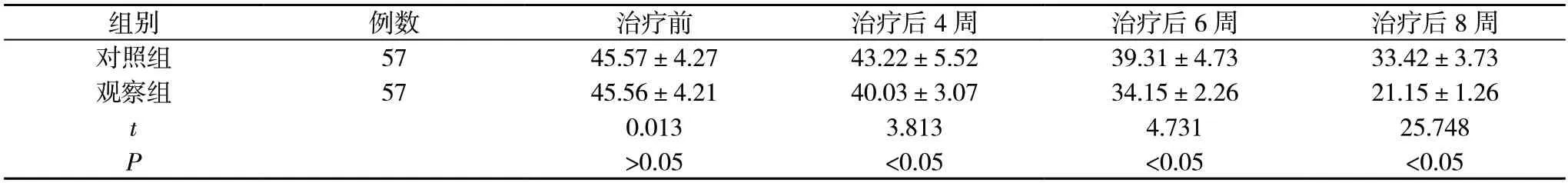

2.1 兩組患者治療前后UPDRS評分比較 治療前,兩組患者的UPDRS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后4、6、8周,兩組患者的UPDRS評分均低于治療前,且觀察組患者的UPDRS評分均明顯低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者臨床療效比較 對照組患者治療總有效率為78.95%,其中顯效23例、有效22例及無效12例;觀察組患者治療總有效率為96.49%,其中顯效28例、有效27例及無效2例;觀察組患者治療總有效率顯著高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者治療前后UPDRS評分比較(,分)

表1 兩組患者治療前后UPDRS評分比較(,分)

注:與本組治療前比較,aP<0.05;與對照組治療后比較,bP<0.05

表2 兩組患者臨床療效比較(n,%)

2.3 兩組患者不良反應發生情況比較 觀察組出現輕微頭痛1例,不良反應發生率為1.75%;對照組出現輕微頭痛2例,不良反應發生率為3.51%;兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者的不良反應均自行緩解。

3 討論

血管性帕金森綜合征是內科常見疾病之一,臨床研究表明,血管性帕金森綜合征在>65歲群體中患病率較高,約為1000/10萬,并且在患者年齡增高的情況下發病率增高,且男性發病率高于女性[4]。值得注意的是,血管性帕金森綜合征患者的起病緩慢,主要表現為進行性加重表現,在靜止狀態下患者存在震顫癥狀,肌肉主要表現為僵硬,且患者主要存在運動障礙,容易激動,偶爾存在陣發性沖動行為。與此同時,因血管性帕金森綜合征發病和腦組織當中多巴胺含量降低及乙酰膽堿功能相對亢進存在關聯系,因此,有必要對患者的多巴胺含量進行補充,并合理使膽堿能功能降低,所以,提出了多巴胺替代治療的方案,并合理使用抗膽堿能藥物。此外,相關學者研究資料顯示,卒中、腦動脈硬化及高血壓是造成血管性帕金森綜合征的高危風險因素,而臨床常用治療藥物左旋多巴無法取得令人滿意的治療效果,其治療有效率僅為24%。美多芭是芐絲肼及左旋多巴的混合劑,應用于治療血管性帕金森綜合征明顯提高其總體療效,但是長期應用可能出現劑末現象、開關現象、多動、幻覺、抑郁及晨僵等不良反應。同時,血管性帕金森綜合征發病機制與腦血管因素間存在著密切聯系。總之,由于血管性帕金森綜合征對患者的生存質量影響嚴重,從患者生存質量提升角度考慮,需采取及時有效的治療方案。

在本次研究過程中,針對血管性帕金森綜合征患者,重點提到丁苯酞聯合美多芭的治療方案。其中,作為提取于芹菜籽的人工合成消旋體,丁苯酞具有良好的重構血區微循環作用,不止能阻斷腦缺血導致腦損傷多個病理環節,明顯減輕低氧條件下對神經細胞的損害程度,更能保護線粒體的結構及功能,大大減低細胞內鈣庫釋放量,進一步提高抗氧化酶的活性,改善炎癥癥狀抑制神經細胞凋亡[5-8]。同時,大量動物實驗證明,丁苯酞能明顯改善腦能量代謝情況,大大增加缺血區域的血流量縮小梗死面積,取得良好的抵抗血小板聚集效果,具有較高的安全性[5]。近年來,有學者表示,丁苯酞聯合美多芭對血管性帕金森綜合征患者治療的療效顯著,治療總有效率高達94.44%,且不良反應發生率偏低,<10%;本次得出了與之較為相似的研究成果[6]。

本次研究中,納入兩組血管性帕金森綜合征患者分別實行美多芭治療(對照組)、丁苯酞與美多芭聯合治療(觀察組),結果顯示:治療前,兩組患者的UPDRS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后4、6、8周,兩組患者的UPDRS評分均低于治療前,且觀察組患者的UPDRS評分均明顯低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者治療總有效率96.49%顯著高于對照組的78.95%,差異具有統計學意義(P<0.05)。兩組不良反應發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。說明丁苯酞與美多芭聯合治療能明顯提高血管性帕金森綜合征的治療有效率。此外,作者認為還有必要根據患者的具體病情做到合理給藥,合理控制藥物的劑量,指導患者按醫囑服藥,從而使患者臨床療效得到全面提升。

綜上所述,血管性帕金森綜合征實行丁苯酞聯合美多芭治療具備明顯的療效,能夠改善患者的精神狀態,促進機體的康復,具備在臨床治療工作中采納及應用的價值。