智能教育時代教師的關鍵能力

王紅?吳少平

隨著科技的迅猛發展,以人工智能、大數據等為代表的現代信息技術在改變我們的生產和生活方式的同時,也正推動著教育的變革。近年來,關于人工智能時代大量職業將面臨被機器取代的危機,特別是“教師會被AI教師替代嗎?”等“人工智能”方面的討論不絕于耳。正如尤瓦爾·赫拉利在《今日簡史—人類命運大議題》一書中指出的,信息技術是一個超級變量,讓很多事情超乎想象,關于工作、教育、自由、平等、戰爭等領域,智能時代的世界和我們過去理解都不一樣了。那么,人類進入智能教育時代,教師將何去何從?教師要如何認識自己,應當具備哪些關鍵能力?這對教師教育和教師發展而言,是必須回答的重要問題。

一、不同時代不同的教育目標,對教師能力要求不一樣

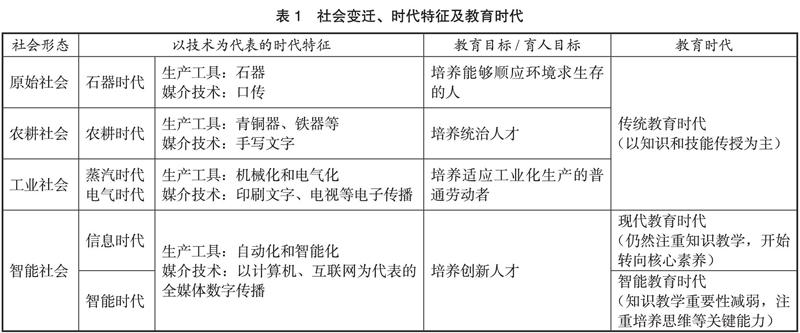

每一個時代的技術創新都是社會發展的巨大推動力。以石器、鐵器到機械化、電氣化、自動化、智能化為代表的生產技術,推動人類從原始社會、農耕社會、工業社會進入智能社會,相應地出現了石器時代、蒸汽時代、電氣時代、信息時代以及智能時代。隨著社會的變遷,教育目標被賦予時代的特征。在原始社會,人類可能還無明確的教育意識,但為了生存,人類必須順應自然環境,此時要說有“教育目標”,應該是培養能夠順應環境、能夠生存的人。在農耕社會,人類有了分工,產生了統治階級和被統治階級,這個時代的教育主要是統治教育、權貴教育,培養統治人才。在工業社會,工業化導致社會分工更加細化,教育目標是培養適應工業化生產的普通勞動者。隨著生產力水平極大提高,生產工具自動化和智能化,大規模的工作將交給機器,人類將進入智能社會,這個時代的教育目標應該是培養創新人才。借鑒郭文革對教育的“技術”發展史[1]的概括,我們分析和總結了不同社會的時代特征、教育目標與教育時代(見表1)。

從表1中可以看出,教育是隨著時代的發展而發展的,教育目標的變化,導致教學內容、教學資源、教學方式方法也隨之變化,對教師的能力要求也就不一樣。因此,教育目標對教師能力具有決定性作用,教師能力本身也具有時代性。

當今社會處于轉型期,教育呈現出多樣態的特點。既有以“規模化、標準化、班級教學,注重標準化的知識和技術的傳授”為特征的工業時代的傳統教育,也有“小規模班級教學、強調個性化,仍然注重知識教學,但開始關注培育學生的核心素養”的信息時代的現代教育,“大規模而個性化,知識教學不再那么重要,培養創新人才”的智能時代的智能教育也初見端倪。智能教育時代是一個以人工智能等技術推動工業社會教育解構、重組與再造,締造智慧社會教育新體系的時代,是機器智能與人類(教師)智慧融合,實現學習者的高級思維發展、創新能力培養,啟迪學習者智慧的教育新時代。面對機器智能對人類智能的挑戰,我們要思考人類自身的獨特性和不可替代性,進一步弱化知識教學的重要性,更加注重學生的健康自信人格、情感意志、思維建構等方面的發展。那么,這個時代教育的目標和教師功能究竟何在?這對教師的關鍵能力的不可替代性提出了新的思考。

二、智能時代教師的功能轉變,教師需要具備哪些關鍵能力

當前,關鍵能力已成為全世界教育學者關注的重要領域。“關鍵能力”一詞,最早由德國梅騰斯在《關鍵能力:現代社會的教育使命》一文中提出,指一種獨立于具體的專業能力以外的能力,是勞動者對不同職業的適應能力以及不斷自我發展的能力[2]。在PISA 測試中,關鍵能力(Key Competencies)是指個體終生需要、具有普遍價值的能力,是一種導向型的能力,具體包括三個方面:交互式使用工具的能力、和不同群體交流的能力、獨立行動的能力[3]。這些概念釋義試圖給出一個適用于所有人才培養的關鍵能力標準,但對于教師的關鍵能力來說,這些闡述忽略了不同時代的特定育人目標要求。2017年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化教育體制機制改革的意見》,強調學生發展的關鍵能力包括發展學生的認知能力、創新能力、合作能力、職業能力。這是國家對新時代人才培養目標的新定位。那么,作為學生能力培養的關鍵人—教師,應該具備哪些關鍵能力?

在智能教育時代,教育目標和學生的學習方式都將發生巨大變化。基于物聯網、虛擬現實、人工智能、大數據等智能技術,未來學校辦學空間不僅包括實體的物理空間,教師、學生和家長等交互的社會空間,還包括電腦和智能設備互聯的信息網絡空間,并共同組成一個“人—機—物”三元融合的智能教育空間。在智能教育空間里,人工智能與教師智慧結合,發揮各自的不同優勢,共同提高教育生產力。例如,機器代替教師處理簡單、重復的工作,讓教師從簡單重復的勞動中解放出來,有充足的時間和精力從事促進學生溝通表達、情感認知、協作創新等能力發展的育人工作。智能技術自然采集學生學習過程數據,這些數據包括學生的課堂行為和學習數據、在線學習交互信息、體質健康數據乃至心理情感數據等,并通過數據分析和深度挖掘,幫助教師了解學生的知識狀態、認知能力和心理狀態等,讓教學評價更加客觀和全面。智能教育空間也是一個學生學習和發展的空間:教學實體空間+學習虛擬空間+多維交互空間。這個空間可以讓學生有機會體驗實景學習,更好地進行實踐性探索與創造性活動;可以為學生提供鏈接海量有關信息源的通道,使學生有機會實現無邊界學習;可以讓學生開展即時交互的合作互助學習,將難理解的概念可視化、難表征的過程具象化,并能充分地、個性化地展示與記錄。正如加拿大學者喬治·西蒙斯提出的“聯通主義”學習理論所述的,不管是神經網絡、知識網絡、社會網絡,還是計算機互聯網,學習是一個通過聯通專門結點和信息連接的網,通過這個網,學生可以自主地獲得知識。知識駐留于網絡,群體智能將促進個體學習。

因此,在智能教育時代,隨著知識更新的加速、信息化所帶來的獲取知識途徑的擴展,教師不是傳授知識,而是利用智能技術全面地了解學生,幫助學生學會認知、學會思考;不是“給予”什么,而是幫助學生學會合作、學會創新,為學生奠定“自主獲取的基礎”的能力;不是按照統一標準培養學生,而是發現學生的“不同”,努力讓學生成為有效而積極的學習者,為學生奠定“幸福與成功的基礎”的能力。這樣,教師的功能應從“知識的傳授者”轉變為“思維的激發者”,從“施與者”轉變為“助產者”,從“塑造者”轉變為“發現者”[4]21。

基于上述分析,我們認為,教師的關鍵能力是超越教師學科教學具體能力的、培育學生適應特定時代不同職業所需要能力的能力,是不可被機器智能替代的能力。最主要的有以下三方面能力。

一是善育思維力,即教師要具備啟發學生思維發展的能力。人工智能本身是人類智能創造的,是人類智能的延伸。就目前來看,大多數的人工智能還局限于人類賦予的現成知識和邏輯算法(思維方式),創造力很難超越人類。教師要啟發學生思維發展,特別是高級思維的培育,如批判性思維、創新性思維、成長型思維等,而這些是機器智能無法做到的。

二是善育自信力,即教師要具備善育自信人格的能力。自信是一個人穩定而健康的心理素質所呈現的內在心態與外在行為的一致性表現,是一種積極的自我評價,是發自內心的自我肯定,是對自身力量的一種確信[4]20。它是有效學習、事業成功、幸福生活的基石。學生的自信人格需要教師的愛來感化,需要教師的語言情感來鼓舞,同時需要教師因材施教、個性化輔導、尊重差異性。人類的愛、尊重,也是機器智能無法模擬和匹及的。

三是善育學習力,即教師要具備學習引導與輔助的能力。學習本質上是一個不斷突破認知、不斷進步的過程,是一件痛苦的事情,需要教師給予引導、鼓勵、陪伴。機器智能可以通過大數據等學習分析有效輔助學生學習,甚至有機器人學伴伴隨學習,但“人是社會性動物”,教育更是搭建在社會發展和個體發展之間的橋梁—為社會發展培養人才,同時通過促進個體發展實現社會發展。因此,教師不能僅僅讓學生在學校、在課堂、在書本里打轉,而是要幫助學生學會與社會聯通、互動、交流;不是讓學生為了學習而學習,而是培養學生“教師不傳授任何知識和技能,卻能勝任任何學科和職業”的學習力。

三、如何培育教師的關鍵能力

善育思維力、善育自信力、善育學習力,是人類智能在思維、情感、價值觀等方面優于機器智能的地方,或者說是機器智能無法替代的。正是這些關鍵能力,凸顯教師職業的獨特性和專業不可替代性。那么,如何培育教師的關鍵能力呢?

第一,自我革新:更新理念、變革實踐。首先,教師要不斷學習,才能適應不斷變化的時代,響應社會進步中的教育變革,并樹立終身學習的觀念,才能以智能時代的“教育目標”這個“始”為“終”。教師有學習力才能培養有學習力的學生。其次,在教學實踐中,教師要將“輸入導向型”教學模式變為“輸出導向型”教學模式。“輸入導向型”教學模式,其教學目標是以向學生大腦“輸入”學習內容為主,培養的是學生記住、理解、應用等初、中階思維;而“輸出導向型”教學模式讓學生能夠從大腦中提取某些內容進行建構并輸出為解決問題的方案或行為,不僅僅能夠培養學生分析、評價、創造等高級思維,更能夠培養學生的深層次自信[5]。再次,教師需要不斷地自我反思,反思教學行為,反思教學理念,在教育理論與教學實踐中不斷學習、行動、改進和提升,促進自身發展。

第二,“假手他人”:專業培養、精準培訓。我們常說,四年培養一名入門教師,四十年歷練一名優秀教師。教師關鍵能力的培養是一個長期的、不斷提升的教育過程。一方面,無論是生理發展還是心理發展,教師的成長都需要一個漫長的過程,教師關鍵能力的培養要和教師教育(職前培養和職后培訓)過程融為一體,才能一以貫之地促進教師的思維力從低階到高級的發展,幫助教師完成從準教師(師范生)、新教師、骨干教師、名師到專家型/教育家型教師的成長,獲得職業成就感,并伴隨著終身學習;另一方面,在操作層面,師范院校要構建以教師關鍵能力為核心的教師教育課程體系。課程是培養教師關鍵能力的基礎,核心課程具有高度的引領作用[6]。師范院校不僅要教授師范生學科專業知識和技能,更要培養其超越學科的關鍵能力。同時,師范院校有責任,也有條件提供高質量的教師職后培訓服務,將教師關鍵能力融入學科教學、培訓教學等課程中,并建立完善的職前職后一體化課程體系。此外,還要利用人工智能等技術,基于教師關鍵能力指標,測評教師能力、描繪教師能力畫像、提供基于數據證據的能力診斷,從而開展有針對性的教師精準培訓,促進教師能力發展。

第三,善假于物:會用、善用、妙用時代技術。狄更斯在《雙城記》中曾說:“這是最好的時代,這是最壞的時代;這是智慧的時代,這是愚蠢的時代。”我們所處的時代和即將進入的智能教育時代似乎也可以這樣描述。無論最好還是最壞,智慧還是愚蠢,我們都不可逆地受到這個時代的科技創新和教育變革的影響。教育部發布的《關于實施全國中小學教師信息技術應用能力提升工程2.0的意見》中指出,信息技術應用能力是新時代高素質教師的核心素養。在智能教育時代,會用、善用和妙用時代技術,為教師的教育教學所用,更是培養教師關鍵能力的工具和手段。會用技術是基本要求,猶如人生活需要水和空氣一樣。相信隨著技術的進步、產品體驗的提升,簡單易用的教育技術工具和教學應用會不斷涌現并完善,猶如呼吸一樣被教師自然掌握。善用技術可以提升教師的教學效率和效果。例如,時間管理工具,可以幫助教師合理掌控課堂教學時間;教育游戲的合理應用,可以協助教師提高學生的成就感;項目化學習系統,可以幫助教師培養學生解決問題的能力,提升學習力。妙用技術則是使用技術于無形,潛移默化地或無意識地幫助教師提升關鍵能力。例如,在智慧教育和學習環境中,機器將成為人類教師的好伙伴,它全過程采集教與學的多模態、全息數據,自動生成學生學習分析報告和教師能力畫像,為教師的教學評價和自我能力測評提供客觀的數據證據,助力教師自我認知和專業發展。

當然,智能教育時代,到底哪些能力是教師的關鍵能力,目前還見仁見智。本文從教育時代的視角,以教育目標決定教師功能,從而決定教師關鍵能力為分析的出發點,探討了智能教育時代教師的關鍵能力不是知識傳授,而是思維力、自信力和學習力的培養及其培育路徑,希冀為教師能力發展提供有價值的思考,為更多相關研究提供參考。

參考文獻

[1]郭文革.教育的“技術”發展史[J].北京大學教育評論,2011,9(3):142.

[2]胡昌送,李明惠,盧曉春.“關鍵能力”研究述評[J].山西師大學報(社會科學版),2008(6):113.

[3]王存寬,王文靜,于莎.PISA2015“關鍵能力”述評[J].河北大學成人教育學院學報,2016(4):87-91.

[4]王紅.善育自信人格是教師的核心能力[J].北京教育(普教版),2019(2).

[5]王紅.從“輸入導向”到“輸出導向”的教學轉變[J].北京教育(普教版),2018(7):28-29.

[6]鐘啟泉.基于核心素養的課程發展:挑戰與課題[J].全球教育展望,2016,45(1):3-25.

(作者單位:華南師范大學教師教育學部、粵港澳大灣區教師教育與教師發展測評研究中心、人工智能+教師能力發展聯合實驗室)

責任編輯:胡玉敏

huym@zgjszz.cn