喀斯特石漠化地區草地承載力研究進展與展望

郭 濤, 熊康寧 , 劉肇軍, 池永寬, 宋淑珍

(1.貴州師范大學喀斯特研究院/國家喀斯特石漠化防治工程技術研究中心,貴州貴陽550001;2.遵義師范學院,貴州遵義563006)

20 世紀初,帕克和伯吉斯在人類生態學雜志中提出了承載力的概念, 即某一特定環境條件下(主要指生存空間、營養物質、陽光等生態因子的組合)某種個體存在數量的最高極限(郭秀銳等,2000)。承載力理論最初應用于草地畜牧業是在北美、南美等一些草原地區,是指準確反映草地生態系統容納牲畜壓力的最大能力(薩仁高娃,2015)。由于草地開墾利用、過度放牧等原因,草地退化迅速而嚴重, 為有效管理草原和取得最大的經濟效益, 將承載力理論引入草原管理當中 (鄧波等,2003)。 國內外研究學者研究了草地承載力,他們認為自然生態系統的承載力應以載畜量來衡量(Benshahar,1993;Lockwood 等,1993)。 本文針對草地承載力在喀斯特地區的研究現狀, 闡述草地承載力對草地畜牧業的發展作用, 以期推動石漠化地區草地畜牧業的發展, 為石漠化治理研究提供參考與借鑒。

1 喀斯特草地承載力研究進展及展望

1.1 文獻的獲取與論證 以中國知網全文數據庫、外刊資源服務系統、CALIS 文獻檢索系統、Spinger Link、EBSCO 學術資源檢索平臺為基礎進行文獻檢索。首先用中國知網數據庫以“篇名”及“關鍵詞”為檢索項,分別輸入“草地承載力”進行初次檢索,在此結果中以檢索項“全文”用“喀斯特地區”、“石漠化地區”進行二次檢索;檢索時間截止到2018 年12 月;文獻范圍為全部期刊、碩士學位論文、博士學位論文、中國會議、國際會議、報紙和專利7 項等。 其次,再以Spinger Link 為主的4 個外文檢索網站中分別以檢索詞 “carrying capacity of grassland”、“karst”等進行檢索。 最后按照“草地承載力對喀斯特地區的影響” 的研究目的進行人工甄別和篩選。 通過以上檢索和篩選共獲取文獻225 篇,其中,中文期刊文獻124 篇,會議類文獻5篇, 碩士與博士學位論文分別為15 篇和8 篇,報紙1 篇,專利1 篇,國外期刊文獻71 篇(圖1)。

1.2 文獻年度分布 通過檢索得出我國對于草地承載力的研究開始于1996 年的福建、內蒙古等研究區,在上世紀60 年代,德國就以非洲肯尼亞為研究區域開始研究草地承載力的分析, 國外對草地承載力的研究較中國發展早了近三十年。1966—2018 年,國內外對草地承載力的研究大致可分為三個階段(圖2)。 第一階段為1966—1998年, 關于草地承載力在喀斯特地區的研究處于萌芽階段,研究數量少;第二階段為1998—2008 年,相關研究處于緩慢發展階段;第三階段為2008 年至今,處于快速發展階段。

1.3 文獻類型分布 將225 篇文獻根據研究類型分為理論研究、技術方法、技術示范、監測評價、其他類型五類 (圖3)。 其中, 理論研究類文獻占53.34%,技術方法類文獻占19.69%,技術示范類文獻占13.06%,監測評價類文獻占9.31%,其他類型文獻占4.60%。隨著科研學者對草地承載力研究的不斷加深,監測技術的日漸成熟,草地承載力的提高是喀斯特地區防治石漠化問題的先導條件,也是石漠化地區發展生態畜牧業的重要途徑。 隨著社會對生態文明重視程度的加深, 草地承載力的作用愈加重要, 但我國對于草地承載力方面的研究還處于摸索前進階段,大多以理論研究為主。

1.4 文獻的區域分布 綜合所有的研究文獻,關于草地承載力的研究大多集中在熱帶、 亞熱帶以及溫帶等地區,涉及范圍廣,外文文獻大多集中于北美洲、歐洲和亞洲等區域,非洲、南美洲等地研究數量較少(圖4)。 其中中國發表文獻數量最多,達到20 篇,占總數的28.17%,德國位于第二位,發文量達到10 篇,占總數的14.08%,其次是:美國、英國、法國、澳大利亞、意大利、荷蘭、印度、巴西、阿根廷、伊朗、日本、肯尼亞等。 在124 篇國內文獻中, 北京市關于草地承載力的研究最多,達21 篇,第二、三位的分別是甘肅和內蒙古,數量分別為18 篇、15 篇,然后是貴州、四川、云南、廣西、福建、江蘇、廣州、重慶、浙江、青海、湖南、陜西、安徽、山東、天津、湖北、河北、遼寧、河南(圖5)。

1.5 文獻單位分布 所有文獻中由于研究單位眾多,僅統計發表2 篇以上文獻的單位,共27 個單位(圖6)。 排名前五的分別是蘭州大學、中國科學院地理科學與資源研究所、西北農林科技大學、甘肅農業大學和西北師范大學, 五所高校分別發表文獻數量為8 篇、5 篇、4 篇、4 篇和3 篇。 在這些國外研究單位中,德國哥廷根大學位居第一。綜合來看, 高校和專門從事草地承載力研究的單位發表的論文數量較多。

1)顧客滿意度對醫藥B2C平臺顧客忠誠度的影響值為0.77。本研究進一步證實了在醫藥B2C購物環境下,顧客滿意度仍然是實現顧客忠誠的必要條件。

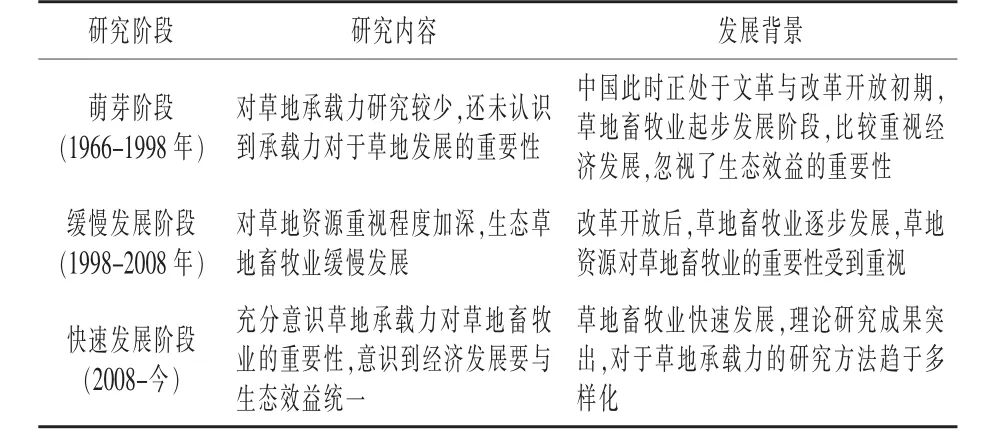

1.6 研究階段劃分 通過所得文獻進行總結發現,我國率先應用草地承載力的是內蒙古、福建等地,而早在1966 年,德國研究了非洲肯尼亞不同農業發展方式, 對農牧業發展研究提供了理論基礎。從1966 年至今,草地承載力的研究不斷深化發展,根據研究的主要特征和發展背景,可將該領域分為萌芽階段、緩慢發展階段和快速發展階段(表1)。

2 國內外主要研究進展與標志性成果

2.1 理論研究

2.1.1 承載力的理論研究日益完善, 為載畜量的研究奠定了基礎 Hadwen 和Palmer 最先將 “承載力”一詞引入草原管理學(Hadwen 等,1992)。在不同的發展階段與資源條件下, 孕育了不同的承載力概念和理論。 高吉喜(1999)定義了生態承載力的概念, 即生態系統的自我維持、 自我調節能力, 資源與環境的供容能力及其可維育的社會經濟活動強度和具有一定生活水平的人口數量。 在糧食危機、人地矛盾日益加劇的情況下,科學家提出了土地承載力的概念。在環境污染蔓延全球、資源短缺和生態環境不斷惡化的情況下, 科學家相繼提出了資源承載力、環境承載力、生態承載力等概念(鄧波等,2003)。 隨著承載力理論的發展,進而衍生了載畜量的科學含義,1903 年建立的圣麗塔實驗場(SRER)(Martin 等,1973),推動了草地載畜量的研究發展。 承載力與載畜量的區分日益嚴謹。

表1 草地承載力對喀斯特地區影響的階段劃分

2.1.2 草地承載力的模擬模型、 技術方法等日趨多樣化, 使計算承載力的指標更加全面 隨著社會的發展,草地承載力的模擬模型、技術方法也更為多樣。 目前較為準確的計算草地承載力方法是侯扶江(2003)的草地健康評價指標,他將草地承載力定義為草地在某一利用方式下, 通過CVOR健康評價, 處于健康閾的草地的利用程度及其對應的生產水平。 1965 年構建的生態系統等級模型,是后續研究草地承載力生態模型的基礎(趙國梁等,2014)。 隨后,出現了以放牧率為水平變量,家畜數量和放牧密度作為響應變量的牧草-家畜供需模型(林慧龍等,2008)。1987 年,草地生產利用仿真模型,最初被用作研究和開發的工具(董丹等,2011)。GRASP 模型用以模擬大范圍天然草地和栽培草地產量年際動態, 并用于模擬特定草地降水與草地產量關系, 進而可以計算草地載畜量(McKeon 等,2000)。 依據貝爾曼最優化原則,把不確定性引入動態方程建立的隨機化動態規劃模型,考慮了時間和風險的共同作用(Bernardo 等,1989)。 草地利用方式的不同,其承載能力也大相徑庭, 單純以牧草產量作為草地承載力指標做出的規劃不夠全面,可能造成不可估計的后果。

2.1.3 草地承載力不僅僅關注草地本身, 還在于草畜配置等 喀斯特地區土壤貧瘠, 牧草的選擇要適應喀斯特特殊的土壤環境,既要保證其產量,選擇適應性強的牧草, 也要對草地資源起到保護作用,從而提高草地承載力,進而增加草地載畜量(高漸飛等,2011;林明月,2011;施建軍等,2006)。保守放牧策略表示草地放牧率保持相對恒定且不超過干旱年份草地的載畜能力, 避免干旱年份過牧的家畜損失和植被退化(Sandford 等,1983)。 由此眾多專家學者針對不同等級石漠化提出了具體的、具有符合區域社會經濟發展的典型子模式,即混農林業復合經營模式、生態畜牧業模式、人造經濟林模式、特種用途林模式、林草間作模式、人工種草模式、人工造林模式、封山育林育草模式(熊康寧等,2005)。可見,在喀斯特地區發展草地畜牧業需通過提高草地承載力達到草畜平衡等多方面的措施,最終達到治理石漠化的目的。

2.1.4 草地的監測評價、 管理技術的日益完善草地承載力的關鍵在于監測管理。在自然資源、社會經濟狀況、 畜牧業生產狀況及草地和家畜飼養現狀進行全面調查的前提下, 對當地的氣象條件和草地植被、土壤及家畜三個方面進行動態監測,建立關于草地承載力數據庫,并基于遙感、GIS 和模型技術的時空過程參數獲取的方法體系, 建立和開發草地承載力與家畜承載力評估綜合數據庫(田莉華等,2016;薩仁高娃,2015)。隨機化動態規劃模型不但采用當前的植被狀態, 也采用當年的實際降水量,建立了干旱、半干旱草地放牧優化管理的經驗法則(董全民,2014)。單獨使用模擬模型或和計算機決策支持系統聯合使用, 在草地生態系統管理中發揮著越來越重要的作用(Hanson等,1999)。衛星影像、航空照片在確定承載力的廣泛應用, 使得計算機模擬技術在草地管理中的作用不斷增加(劉東霞等,2007)。隨著對草地承載力的不斷認知,多方面、多因素、多樣化、全方位的草地監測與管理技術日益完備。

2.2 技術研發

2.2.1 通過加強草地的保護與建設, 提高草地生產力與可持續利用能力 由于自然條件的限制,加之人為因素的干擾, 使喀斯特地區石漠化問題日益嚴重, 因此對于提高草地生產力與可持續利用能力,考慮的因素日益全面。四川紅原縣開展了“草地共管”、“天然草地4+3 放牧管理系統”、“草地管理圓桌會議”等活動(張錦華等,2014)。 對川西北草地資源所在地的牧民社區、定居點、草場圍欄、水源、草場劃區等方面的生產要素進行系統規劃和配套設計(張新躍等,2000)。魏克家等(2000)在四川進行輪牧試驗發現冷季牧場實行輪牧比自由放牧可提高草產量、載畜量。 綜上所述,綜合考慮各種的自然與人文因素, 對草地資源的保護措施與建設才更加完善, 從而才能提高草地生產力與可持續利用能力。

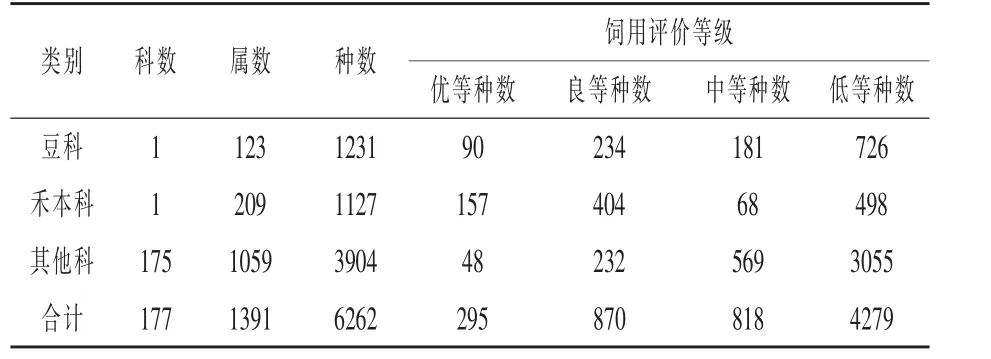

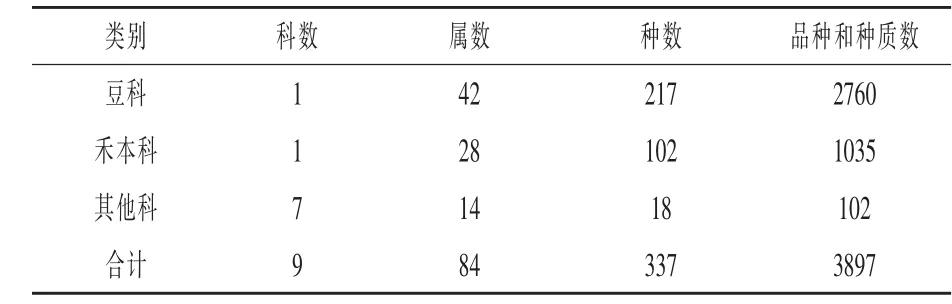

2.2.2 通過優質牧草資源收集與引進, 提升草地資源評價利用的潛力 中國南方喀斯特地區面積廣、生態環境極為復雜,生態畜牧業的發展卻擁有悠久的歷史, 對于我國優質牧草資源的收集也極為豐富。 我國有各種野生飼用植物6704 種,比俄羅斯多了近兩千種(衛草源,2016)。我國擁有各類草種資源8900 余種,其中優等和良等牧草分別為295 種和870 種(表2)(蔣尤泉,1995)。20 世紀80年代開始, 我國對于引種和收集國外牧草資源數量激增,截止到2003 年,共從世界50 多個國家引進牧草、飼料作物等品種、品質或種質材料3897個, 隸屬9 科84 屬337 種 (表3)(師文貴等,2009)。 綜上所述,我國牧草資源豐富,潛力巨大,引進國外優質牧草資源經過評價和開發大大提升了草地資源的利用潛力。

表2 我國野生被子植物牧草種質資源的種類組成及飼用價值等級

2.2.3 通過草地與家畜資源配置, 優化草地家畜營養平衡技術 我國對于草畜的資源配置問題大多將其獨立開來研究。 單貴蓮等(2012)利用灰色關聯綜合評價, 分析得出紫花苜蓿品質最高的刈割時期是現蕾期,其次是始花期。李海龍等(2007)根據牧草生長季節動態確定不同載畜率, 重點研究家畜采食行為、草地植被演替、土壤特性、家畜生產性能等,確定草地利用的適宜放牧制度。在明確草地營養供給的基礎上,根據家畜營養需求,提出適宜載畜量, 建立不同區域草地草-畜優化配置模式(池永寬等,2014)。 結合當地地理條件,開展草畜資源配置的研究, 優化草地家畜營養平衡技術, 建立一套符合喀斯特石漠化地區生態畜牧業發展的草-畜綜合生產系統。

表3 1971-2003 年從國外引種的牧草品種或種質統計

2.2.4 草地植被遙感監測方法多樣化 Taylor 等(1985) 用NOAA-7 資料計算的歸一化植被指數(NDVI)監測草地生產力動態變化。康萬杰(2014)利用遙感數據監測生物量, 對草地資源退化問題進行分析。 李韜等(1993)研究了氣象衛星監測西藏牧草長勢的方法。 張慧等(2005)首先通過現有草地選擇適合放牧的區域, 根據牧草種類監測其年產草量。陳愛軍等(2012)通過運用MODIS 地表反照率,遙感監測青藏高原草地植被。隨著科技的進步, 目前利用牧草種類的波普特性對草地承載力的遙感估測, 為草地承載力的監測與評價提供了快速便捷的方法,但該方法仍有一定的不足,需要進一步發展研究, 以期實現大范圍草地承載力的動態檢測。

2.3 技術示范

2.3.1 通過對載畜量的調控, 利用遙感技術建立監測模型進行示范 李博等(1995)建立了NOAA衛星比值植被指數與產草量的線性相關模型,并在錫林郭勒盟進行了草畜平衡動態監測試驗;李建龍等(1996)在新疆阜康縣運用NOAA 衛星估測了草地產草量、載畜量以及草畜平衡問題;楊正禮等(2000)利用Miami 模型計算了高寒草地的氣候生產潛力、草地生產潛力和草地載畜量等;錢栓等(2007)利用2003—2004 年青藏高原天然草地產草量觀測資料與NOAA/AVHRR 植被指數建立了天然草地產草量反演模型及不同區域尺度天然草地年最大產草量、載畜量估算模型,并建立了天然草地以及考慮補飼后的草畜平衡監測模型。 載畜量的調控從不同水平方向進行監測, 要利用遙感技術建立監測模型, 從而制定適宜的草地載畜量水平,才能進行示范。

2.3.2 通過不同強度的放牧方式, 對劃區輪牧進行研究示范 20 世紀80 年代,Martin 等就指出輪牧可以提高牧草的品質與承載力水平 (林明月等,2011)。 Jones 等(1989)在熱帶草原做了6 年不同放牧制度下植被及家畜生產狀況的比較,結果表明輪牧的草產量高于自由放牧。 徐任翔等(1982)對電圍欄放牧進行了研究,最終得出電圍欄放牧是合理利用草場、 提高草地承載力的重要途徑。 章祖同等(1991)在短花針茅荒漠草地的研究表明, 無論草地植被還是家畜體重均顯示輪牧優越。 王淑強(1993)對劃區輪牧的設計方法及線性規劃的研究發現, 線性規劃放牧管理比一般放牧管理的草地承載力高近三倍;舒健虹等(2018)在貴州喀斯特地區的試驗表明,在禁牧(對照)、中度放牧與重度放牧3 種條件下,禁牧不是治理石漠化最優的措施。 我國南方喀斯特地區通過不同強度放牧方式的研究,既要保證牧草的產量與品質,又要提高草地承載能力, 從而為石漠化地區草地畜牧業發展提供因地制宜的理論依據與技術支撐。

2.3.3 通過環境質量監測方法, 對區域生態環境質量進行監測示范 20 世紀90 年代開始, 我國對于環境質量研究取得了一些成果。 李曉芳等(1997)基于綜合評價方法,從不同角度對北京山區、 五指山自然保護區及山西省等地的區域生態環境進行評價, 在應用中提出了山區生態環境質量評價體系。 李峰(1997)以寧夏回族自治區作為試點區域, 提出了荒漠化監測中生態環境與社會經濟綜合評價指標體系級評價標準, 從而建立了評價模型,并對評價指標體系和方法進行了驗證。趙躍龍等(1998) 通過對脆弱生態環境的分析,選擇了9 項評價指標對全國26 個省份生態環境脆弱度進行評價并進行了生態環境脆弱性分區。 趙紅梅等(2013)在區域生態環境脆弱性分區的基礎上, 提出了以AHP 方法為基礎的綜合評判模型,對喀斯特地區脆弱環境要素狀況進行了評價。 總體來說,環境質量監測評價的研究發展,為草地環境質量監測評價提供了系統性、完整性、科學性的理論支撐, 為以后喀斯特地區草地環境質量監測評價示范提供了科學方法。

2.4 監測評價

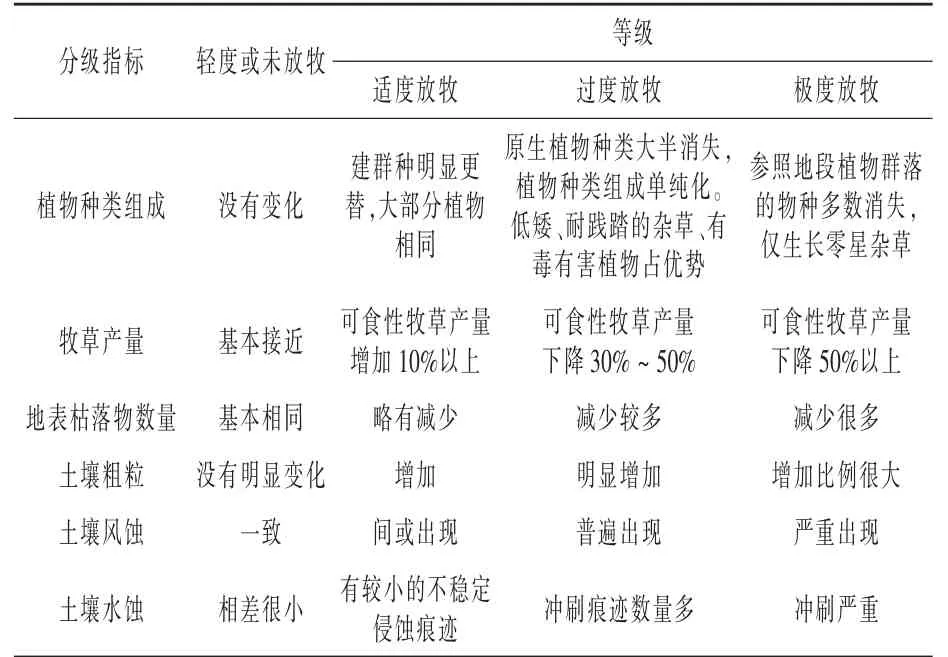

2.4.1 重點監測草地放牧的強度指標與分級 按照我國目前剛剛頒布的家庭牧場草地放牧強度的分級(國家質量監督檢驗檢疫總局,2017),根據農業部發布的《天然草地合理載畜量的計算》標準,借鑒家庭牧場草地放牧強度, 結合喀斯特地區草地的放牧利用現狀, 對喀斯特地區的草地放牧強度進行監測(表4)。

表4 家庭牧場草地放牧強度分級

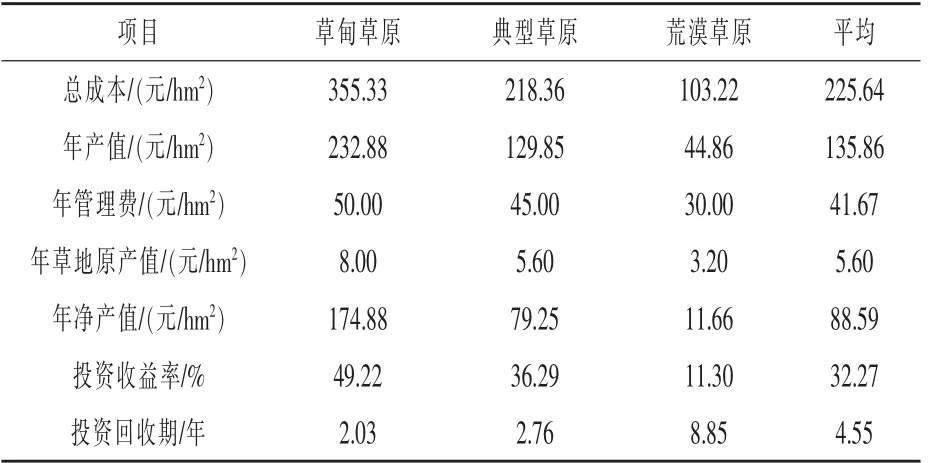

2.4.2 草地劃區輪牧效益評價 不同草地資源類型的劃區輪牧對家畜牧食行為及體重會產生影響, 劃區輪牧在植被群落和土壤理化性狀上較自由放牧更有研究價值, 不同草地資源類型的劃區輪牧所產生的效益與成本各有不同(表5),劃區輪牧對于我國喀斯特地區草地也同樣具有示范推動作用。

劃區輪牧既能促進草地生態系統的良性循環, 又能起到保護草地資源與恢復生態環境的作用, 同時為促進草地畜牧業的集約化經營提供了良好示范作用。劃區輪牧可增加牧民收入,使得當地草地畜牧業呈現可持續發展, 更對草地利用方式的改善產生促進作用。

表5 不同草地類型劃區輪牧經濟效益評價

2.4.3 環境質量評價監測方法 早在1969 年美國就將環境質量評價制度化。 我國從20 世紀80年代開始對環境質量評價檢測進行研究, 重點是農業生態系統,其次是城市生態環境質量評價,進而涉及區域環境區劃、山區生態環境、土地可持續利用和省級生態綜合評價等方面(陳全,2014)。 目前國內對于生態環境評價體系并不完善,但方法很多,總結起來分為生態環境評價的單項評價法和綜合評價法,單項評價法是生態環境綜合評價法的前提和基礎(劉桂香,2009;王密,2005)。 喀斯特脆弱的生態環境對于環境質量評價監測方法的選取,應需要注重全面、系統、科學。石漠化治理必須從區域生態、經濟、社會及資源狀況的實際出發,以自然資源可再生能力和環境承載力水平為限度,應用產業經濟學、 現代高新技術和系統工程的理論與方法,實現區域生態平衡和自然資源永續利用(梅再美,2017)。 環境質量評價監測方法對我國草地生態系統現狀做出更完備的科學評價,從而為草地畜牧業可持續發展戰略實施提供依據。

3 研究展望

發展生態草地畜牧業是推動我國畜牧業轉型、 解決人畜矛盾激化的關鍵。 然而隨著草地畜牧業的發展,草地承載力的壓力與日俱增,如何提高草地承載能力, 成為緩解畜牧業危機和確保畜產品安全的新途徑。 但由于我國草地畜牧業發展起步較晚,草地承載力技術的復雜性,現階段我國草地承載力研究仍存在亟待完善的地方。

3.1 針對草地資源管理問題,建立因地制宜的適應性管理機制,從而適應草地生態系統 喀斯特地區特殊的地貌, 為草地畜牧業的發展提供了先天優勢, 草地畜牧業的發展離不開對草地資源的利用。 草地資源的管理對于草地畜牧業的發展至關重要,適應性管理機制自產生以來,受到了普遍的關注與重視,應用的領域日益寬廣,由此在理論與實踐中產生的問題不斷涌現, 探索因地制宜的適應性管理機制尤為關鍵。 國內外對于草地適應性管理機制的研究都取得了豐碩的成果, 但對于這些成果的整合方式方法以及由此衍生的等級、尺度推演等問題還有待解決(任繼周,2004)。適應性管理機制是一個長期、持續的計劃,需要各方面的人力、智力、物力和財力的投入,同時做好多學科、多領域和多方位的結合,為喀斯特石漠化地區的草地畜牧業進一步發展打下基礎, 最終才能夠應對復雜的草地生態系統。

3.2 針對草地與家畜資源配置的核心問題,完善草地飼料計劃,達到草畜平衡 喀斯特地區交通閉塞,當地草地畜牧業發展長期處于緩慢狀態,經營方式落后,人民生活貧困(熊康寧,2005)。草本植物眾多是發展草地畜牧業的重要前提,貴州草地有眾多野生禾本科植物,而當地居民的放牧活動未能考慮草地載畜量與環境問題,致使喀斯特地區草地承載力日益下降。國內外專家學者在草地與家畜資源配置問題上有了一系列的研究成果,在大尺度上的草畜平衡遙感監測被更多國家或者草地管理人員利用。牧場尺度上的草畜平衡才是草地合理利用的關鍵, 草地飼料計劃是草畜平衡管理的中心內容(池永寬等,2015)。 為此必須將監測牧草生長與家畜生產能力相結合,才能核查實際水平與預測水平之間存在的差距,并及時加以調控。

3.3 針對牧草資源效益的問題,建立健全牧草管理技術體系,形成市場競爭力 牧草資源需要嚴格且完善的管理技術體系才能創造出更大的經濟與生態效益,牧草的效益提高,才會在草地畜牧業的發展中占得先機,形成市場競爭力。牧草種植技術人員應該采用企業體制管理,形成激勵機制,現代化加工和全球化銷售系統面對全球一體化的大局,草業的加工銷售須采用現代化設備,建立全球化銷售網絡(劉智敏等,2004;任繼周等,1990)。草業的發展規模不宜過小,至少以縣(鄉)為單位,落實上述各項措施,全方位建成現代化草業(任繼周等,2011)。 明確農牧戶的目標、優化牧草種植-銷售模式、強化牧草產業的科技與政策支撐,建立健全牧草管理技術體系,還有待進一步規劃發展。

3.4 針對草地承載力的試驗問題,加強草地科研示范基地建設,為應用推廣提供場所 我國喀斯特地區石漠化嚴重,加之農戶不合理的放牧活動,使草地承載能力不斷退化, 要改變傳統粗放型的放牧方式,開展禁牧、輪牧等措施,合理利用草地資源,提高草地承載能力。針對草地承載力的研究試驗,從試驗的準備、種植、耕作、收獲、加工等都是在野外基地進行的, 而第一手數據需要連續性和準確性, 因此草地承載力的研究更加需要建設完備的野外基地。 野外基地為科學試驗提供了野外試驗場所, 為科研院校等提供了培養人才的平臺,同時也為科研成果示范提供了展示場所。因此要加強基地硬件設施,提升基地軟件建設,配備高素質管理人才,將項目型基地變為經營性基地。

3.5 針對草地環境質量問題,制定合理草地環境質量監測評價標準,為相關決策提供依據 喀斯特地區石漠化的加劇與當地生活水平的提高,使人們對草地環境質量的重視程度越來越高, 國內外對環境質量的研究大多集中于城市環境綜合評價上,在研究內容上,大多以水污染和大氣污染為主,對于草地環境質量缺乏足夠的重視,對于草地環境質量監測大多以定性描述為主, 沒有準確的數據分析。建立草地資源環境質量監測評價機制,建立國家-省市-地縣三位一體的環境質量和草地災害監測評價及預警平臺, 要實時監測草地生態環境質量變化狀況及其規律, 定期發布監測評價結果, 及時發現問題、 解決問題 (皇甫江云,2014)。 對于我國草地環境質量的評價首要任務就是要制定合理的草地環境質量監測評價體系與標準,使我國的草地環境質量監測評價規范化、系統化、標準化,為管理部門和生產部門的相關決策提供科學依據。

3.6 針對草地承載力降低、草地畜牧業產業鏈條不完整問題,研發高附加值畜產品 喀斯特地區發展草地畜牧業是兼顧修復生態與推動區域經濟發展的重要舉措, 但目前喀斯特地區的畜產品類型單一且附加值低,產業鏈條不完整,因此應延長產業鏈,發展畜產品的深加工,促進畜產品的多元化,提高產品的附加值,增強草地承載力對畜牧業的支撐力度,實現生態效益、經濟效益與社會效益的協調發展。