作業成本法在Z公司成本核算中的應用

肖娟

摘要:核心競爭力主要取決于企業能否高效低成本地為客戶提供差異化的商品或服務,而高效低成本需要基于作業成本法。本文以Z公司為案例,詳細介紹了作業成本法在Z公司成本核算中的應用過程,比較分析作業成本法核算的結果,得出應用作業成本法核算的經驗。

關鍵詞:作業成本法;成本核算;成本動因

一、問題的提出

Z公司為株洲大型國企三級子公司,成立于2012年,主要產品為變壓器,品種主要為油浸變壓器、干式變壓器、成套開關柜、箱式變電站等變壓器。近年來,變壓器行業在電力設備建設資金帶動下蓬勃發展,吸引了大量投資者加入,導致市場飽和,產能過剩。特別是在電網企業采購方式轉變為公開招標后,企業面對國家電網、南方電網等大客戶的議價能力較低,企業為了取得訂單,只能降低報價,打價格戰。企業想要保持一定的利潤率,必須要加強成本控制。

公司以客戶的訂單為成本核算對象,完工后計算變壓器的總成本和各個變壓器的單位成本,制造費用是按照企業人工工時、機器工時進行分攤的,各項費用于生產周期完成后進行匯總,再制作各個部門制造費用明細表,全部制造費用按照直接人工工時分配到生產部門。現行的成本計算方法下,按單一標準無法正確的反映產品成本,不同型號的變壓器之間的成本差異與其生產工藝沒有直接聯系,這不符合產品生產實際規律。以凱特公司S系列變壓器成本為例,T變壓器與Y變壓器的工藝流程非常相似,唯一不同之處在于Y變壓器在剪切環節中增加一個疊片壓彎步驟,理論上兩者成本差距不大,然而核算結果顯示T變壓器成本高出Y變壓器1136元。S變壓器成本最低,但生產S變壓器需要經過多次操作;J變壓器的生產流程最多且復雜,但是成本并不高。種種跡象表明凱特公司的變壓器成本與真實的生產工藝脫鉤,核算結果不準確。Z公司變壓器的售價采用成本加成法來確定,成本不符會導致企業報價與同行業相比出現偏差,失去部分機會。

作業成本法將生產流程劃分為作業,以各項作業的作業量及作業分配率為依據,分配歸集共同成本。這有助于提高產品成本數據的相關性、真實性,能提供更為準確的成本信息,從根源上控制成本。經內外部分析Z公司為了在行業競爭中獲得優勢需采取成本領先戰略,如何使成本低于同行業水平以下是關鍵,引入先進的作業成本核算方法順勢而生。

二、作業成本核算制度設計

(一)確定作業成本及成本動因

作業成本法的基本原理闡述為:產品消耗作業,作業消耗資源。作業貫穿了產品生產經營的全過程,在Z公司作業成本法應用下,我們首先需要根據產品的生產流程確定作業的類別,同時依據作業動因劃分至作業中心。Z公司變壓器的品種有21種,選擇兩種代表性的油浸式變壓器為作業樣本,電力變壓器A,節能變壓器B。基于對Z公司生產流程的了解,公司變壓器的作業可分為22個作業。根據企業的生產經營中作業的特點,找出作業動因并將作業劃分到8個作業中心。

資源的消耗是一項作業開始的前提,依據Z公司主營業務的生產特點,我們可以將間接費用中的資源消耗分為職工薪酬、差旅費、折舊費、辦公費、水電費、低值易耗品、運輸費、修理費、勞務費、產品質檢費、原材料、和輔助材料。電力變壓器A和節能變壓B的生產活動整體上構成了工廠總的制造費用178268元,通過會計信息記錄,我們可以將制造費用按照不同的資源動因分配到了對應作業,經過歸納整理,按照類別劃分至不同的作業中心,具體數據如表2:

(二)計算成本動因分配率并分配到產品

首先通過某一項作業中的成本金額除以作業的消耗量得出作業成本動因分配率,依此核算在間接費用中,成本的具體分配金額是多少。最后將通過直接成本的追溯和核算出的間接成本進程產品成本的確定。Z公司在作業成本法下,作業成本分配率=作業總成本/作業動因消耗量,具體作業成本分配率見表3:

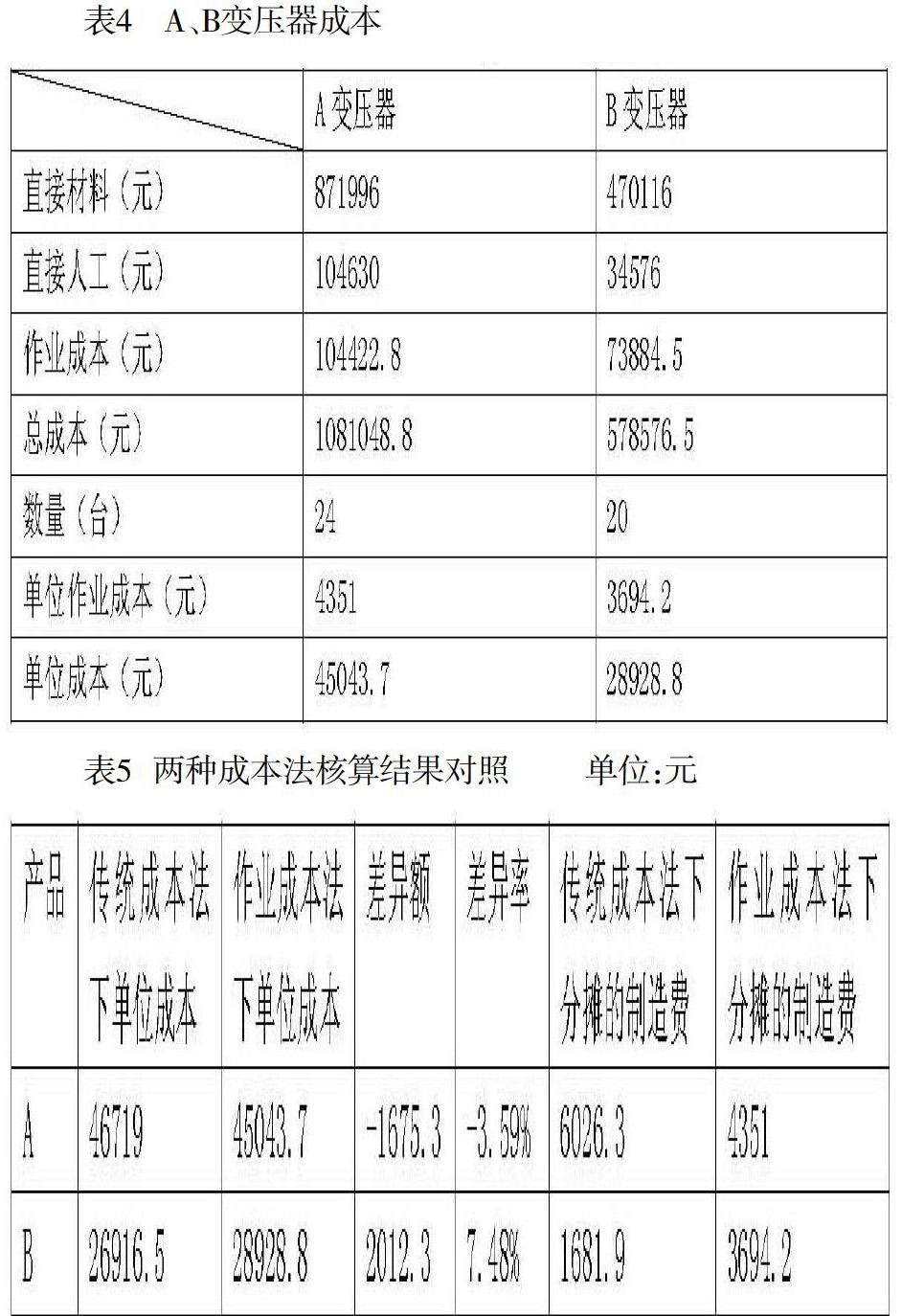

A產品的作業動因量按作業中心劃分依次為1、13412、270、200、105、136、24、35;B產品的作業動因量按作業中心劃分依次為1、8847、160、165、71、112、20、15。根據作業成本=作業量*成本動因分配率,產品的總成本=作業成本+直接材料+直接人工,我們計算得到表4相關數據。

三、作業成本核算和傳統成本核算結果的對比分析

(一) 產品生產成本差異

通過對比發現,作業成本法下的單位成本和傳統成本法下單位成本存在著較大的差異,A單位產品的差異額為-1675.3元,差異率-3.59%,B單位產品的差異額為2012.3元,差異率7.48%。對比兩種核算方法在不考慮直接材料與直接人工的影響下,單位產品分擔的制造費用也存在較大的差別。在傳統成本法下,A單位產品分攤的制造費用是6026.3元,B單位產品分攤的制造費用是1681.9元。在作業成本下,A單位產品分攤的制造費用是4351元,B單位產品分攤的制造費用是3694.2元。通過觀察可以發現,A單位產品少分攤制造費用而B單位產品多分攤制造費用。

這主要是因為制造費用的分配方法不同。傳統成本法采用單一成本動因觀,以機器工時、人工小時等作為分配標準,將間接成本分攤到各個產品中去。這種分配標準與間接成本費用之間的相關性不高。作業成本法增加了作業這一環節,采用多成本動因觀,以成本驅動因子作為分配標準。對間接費用的分配采用多元化分配標準,大大提升了產品與其實際消耗費用的相關程度。進一步分析發現,傳統成本核算對成本的扭曲度取決于產品的科技含量、工藝流程以及生產數量。那些科技含量較高、生產流程比較繁雜、批次數量較少的變壓器,其制造費用被低估,反之。這部分信息會誤導產品定價,錯誤的成本信息同時也造成錯誤的決策。

(二)產品盈利能力的差異

我們通常以毛利和毛利率指標來衡量產品的盈利水平,Z公司按照成本的18%的加成作為報價,A產品的單位報價為55128.4元,B產品的單位報價為31761.5元。假如售價保持不變,兩種產品在兩種成本法核算方法下,毛利和毛利率將會有很大的差異。

我們可以發現A產品在傳統成本法下的毛利率為15.25%,但是作業成本法下的毛利率上升為18.3%;而B產品的毛利率在傳統成本法下是15.25%,使用作業成本法進行成本核算后毛利率下降到9.79%。在傳統成本法下,低估了A產品的盈利能力,高估了B產品的盈利能力。盈利能力的變化說明多生產B產品不是在增加價值,反而是在侵蝕價值,未能實現效益最大化的目標。

隨著Z公司的技術含量增強,多品種小批量的產品生產模式下,成本信息出現歪曲,依據傳統的成本加成定價法所確定的產品價格,無法真實反映公司變壓器的盈利能力。作業成本法能夠降低傳統成本法下成本核算混亂導致成本信息失真的現象,精確的成本計量可以確保成本信息的真實性和合理性,為決策提供有效的數據,利于管理層進行成本控制。此外,作業成本法的計量不僅包含了生產流程所耗費的成本,還加入了其他試驗、車間運輸等有關成本,幫助企業管理層更好的掌握產品的實際盈利能力,制定合理的生產計劃。

四、 結論

(一)利用作業成本核算提高決策水平

Z公司采用作業成本法進行成本分析之后,可發現由于分配標準不同,其結果存在差異性,原來的成本核算不準確。這會對公司管理人員的經營戰略決策造成影響,從而影響了管理層成本控制的效率和水平。Z公司應用作業成本法進行成本核算,按照多元的標準分攤制造費用,分配范圍擴大到生產流程的各個工序,該分配方法更接近企業的實際情況,產生的成本信息更準確,為產品的定價決策提供支撐,防止企業的產品價格太高造成產品失去競爭地位,同時避免定價過低,企業遭受過多的損失。同時作業成本核算結果有利于做出正確的生產經營決策,優化排產,調整產品結構,合理配置公司資源實現效益最大化的目標,提高決策水平。

(二)利用作業成本核算優化作業

分析Z公司生產流程時,可以獲取對生產流程進行改進的數據信息,推動公司利用作業成本核算優化作業。以沖孔作業為例,孔沖作業在新型號的變壓器已經取消了,老型號仍舊保有。孔沖作業并沒有增加變壓器的價值,卻消耗了人力物力,屬于非增值作業,并且孔沖作業會產生毛刺,增加了產品在測試環節不通過的機率,為了提高質量和降低成本老型號變壓器應消除此非增值作業。

企業管理需要根據作業對于產品的增值是否產生作用,來進行成本的投入。我們可以將作業區分為增值作業與非增值作業,在管理者進行成本投入時,應該優先考慮對增值作業的成本投入,并且減少或剔除對一個產品中非增值作業的投入,從而為公司帶來更大的利潤空間。

(三)利用作業成本核算提高定價的準確性

產品的成本數據主要包括生產成本、銷售成本、儲運成本等,能夠有效的計量成本數據決定著管理者定價的準確性。作業成本法核算的信息更為準確,有利于公司進行正確的定價。公司實施作業成本法,應用作業成本信息核算產品的合理價格下限,劃定合理彈性區間,因此依據作業成本法的信息,加上合理的成本加成率,進行的定價決策更加真實揭示變壓器的盈利能力,提高企業銷量。作業成本法下,真實的成本數據能夠依據與成本關聯度最高的成本動因進行有針對性的成本計量,由此得出的成本數據可促使企業通過最低的成本,訂立一個對企業而言有最大收益率的價格,同時推動企業的經濟發展。

Z公司采用傳統成本核算方法無法得到正確的成本信息,致使企業在競爭中處于劣勢。在熟悉Z公司的基本情況和成本核算現狀的基礎上,確定作業,建立作業中心,進行作業成本核算。對比分析兩種核算方法,得出作業成本核算更為科學,有利于提高決策水平、優化作業、提高定價的準確性。

參考文獻:

[1]譚曉慧.作業成本法在企業成本核算體系中的應用[J].黑龍江科學,2015(6):86-89.

[2]樊鳳鳳.作業成本法在M公司的應用研究[D].西安:西安石油大學,2017.

[3]程新建.作業成本法在化工產品核算與管理中的應用[J].財務與會計,2018(4):42-44.

[4]李嘉冰.基于作業成本法的山東A公司成本核算應用研究[D].哈爾濱:哈爾濱理工大學,2018.

[5]鄭興東.基于作業成本法的企業成本核算體系構建—以W高新技術企業為例[J].管理會計,2018(21):86-87.

(作者單位:湖南工業大學)