借力思維可視化策略優化高中英語教學

王靜靜

一、相關研究背景

近年來,高考改革一直是熱門話題。從原來的3+2、3+X、3+綜合等模式,到現在部分地區改革后的3+3模式,無論怎樣改革,語、數、外作為目前高中階段教學的三門主課,其地位從未動搖過。英語作為三門主課之一,其重要性不僅體現在高考中,還體現在未來生活中。然而,在教學中,一線教師經常會碰到不少學生對英語學習缺乏興趣,存在畏難心理,尤其是理科班的學生。究其原因,學生欠缺學習動機或毅力等內在原因固然是一個重要方面,但客觀上高中英語知識體量龐大,分布零散等原因也不容忽視。有些學生主觀上愿意學好英語,也能付諸行動,雖然投入了很多的精力和時間,但仍然收效甚微。久而久之,待到知識的漏洞越積越多且無力彌補時,就會選擇徹底放棄。那么,為什么有些學生可以學好諸如數理化等科目,卻學不好英語呢?有沒有一種方法可以幫助學生提高英語學習效率,同時又兼顧課堂容量呢?本文嘗試用思維可視化策略來優化高中英語教學。

二、相關理論基礎

思維可視化(Thinking visualization)概念是由華東師范大學現代教育技術研究所思維可視化教學實驗中心劉濯源主任首先提出的,是指運用一系列圖示技術把本來不可視的思維(思考方法和思考路徑)呈現出來,使其清晰可見的過程。可視化的“思維”更有利于被理解和記憶,因此可以有效提高信息加工及信息傳遞的效能(轉引自朱紅東,2015)。“一圖勝千言”,圖是最直觀的語言,易讀、易懂、易記,而且記得牢。因此,實現“思維可視化”的最有效方式便是用“圖”把“思維”呈現出來,從而發展邏輯思維和創造性思維(林阿寧2014)。借力思維可視化策略優化高中英語教學指的是用一些簡單的線條、箭頭、圖形等直觀圖解把文本繪制成圖解,使思考的過程可視化,隱性知識顯性化,將英語知識非常直觀、形象地展示出來,達到幫助學生建構英語知識的目的。目前最常見的直觀圖解是1970年由英國心理學家托尼·博贊(Tony Buzen)提出的思維導圖。托尼·博贊給予思維導圖的描述性定義是:“思維導圖是終極的組織性思維工具,是運用線條、符號、詞匯和圖像,遵循一套簡單、自然、基本、易被大腦接受的規則,使用色彩,從中心發散出來的自然結構,有了它,我們可以把一長串枯燥的信息變成彩色的、容易被記憶的、有高度組織性的圖。”(托尼·博贊2005)

三、思維可視化策略的顯著優勢

(一)消除抵觸情緒,激發學習興趣

一線教師都清楚,有相當一部分學生不是學不好英語,而是怕學英語,這部分學生一想到有大量內容要背誦,就先打退堂鼓,最終不戰而敗。而引入線條、箭頭、圖形等思維可視化手段可以消除學生在心理上對英語學習的抵觸情緒,讓學生了解原來可以用一種類似數學學習的手段來學習一門側重記憶的學科。很多英語“門外漢”就是沒有找到邁進“門檻兒”的辦法,一旦他們找到了適合自己的英語學習方法,就會激起學習興趣,進入良性學習循環。

(二)建構整體觀念,把握重難點

思維可視化手段的顯著優勢在于其具有直觀性、邏輯性、推理性的特點。采用簡潔的圖解形式表現復雜的知識網絡,可以幫助學生從整體上建構知識框架,一目了然地看到知識間的層次和邏輯關系,輕松定位知識脈絡中的重點和難點,并進行有針對性的鞏固和強化,為未來相關內容的學習夯實基礎,實現知識的融會貫通。這種手段的重要性在語篇教學、寫作指導和階段復習中尤為突出。

(三)知識以舊帶新,提高學習效率

人的進步在于不斷地學習新知識,接受新事物。但人也會疲倦于過量的新知識和新事物,尤其是對于自己不感興趣的,會本能地排斥。思維可視化手段則側重知識的以舊帶新,使學生立足已有知識進行復習總結,聯系新舊知識,將新的知識有序存貯到原來的知識序列中,深化拓展已有知識,將知識網絡越織越大,提高學習效率,增強成就感。

(四)培養主動觀念,鼓勵創新意識

借力思維可視化手段,英語課堂不再單調沉悶,英語學習不再枯燥乏味。學生的學習方式由“灌輸式”的被動接受到探究式的主動發掘,可以很容易地根據圖解了解自己的強項和弱點,查漏補缺,提升元認知學習技能,成為學習的主體。同時,圖解的發散性思維立足基礎又高于基礎,能突破傳統思想桎梏,最大程度地激發學生的創新意識,為處于改革瓶頸的課堂提供一種新的教學模式。

(五)充分尊重個性,深化合作理念

教師引入思維可視化策略為學生提供了一種學習思路,讓他們可以將這種辦法應用于自己的學習,根據自身思維模式及對學習內容的理解,梳理知識脈絡,繪制各具特色的圖解。此外,師生之間還可以相互交換意見,學生之間也可以相互探討,彼此合作,取長補短,通過自我評價與相互評價,反思并完善自己的理解,實現知識的深度交流與廣泛傳播。

四、思維可視化策略的實際應用

作為思維可視化的主要手段,思維導圖在英語教學中的應用研究已經不在少數,但是大多數研究只說明如何運用思維導圖,很少涉及如何制作思維導圖。對于同一問題,不同思維導圖的表達效果會有相應差別。那么,如何根據英語教學的實際需要繪制清晰明了的思維導圖呢?結合多年教學實踐,筆者擬從線條箭頭圖、“頭腦風暴”圖和分層結構圖三大類來闡釋如何制作適用于高中英語教學實際需求的思維導圖。

(一)線條箭頭圖

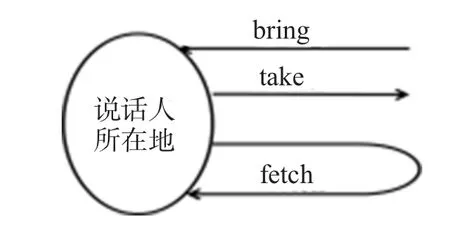

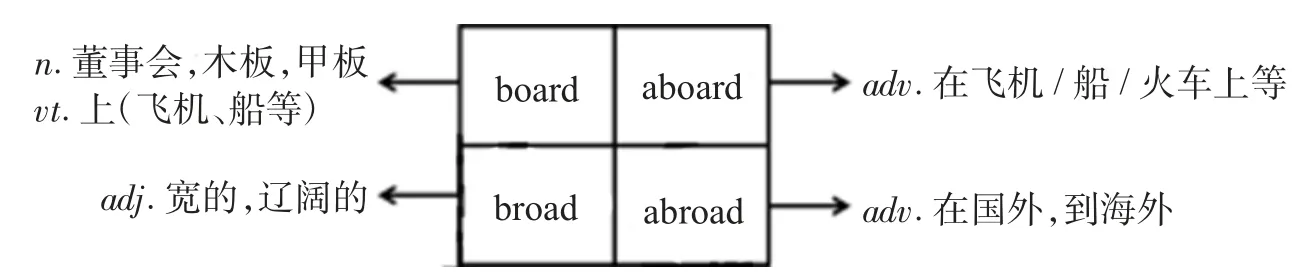

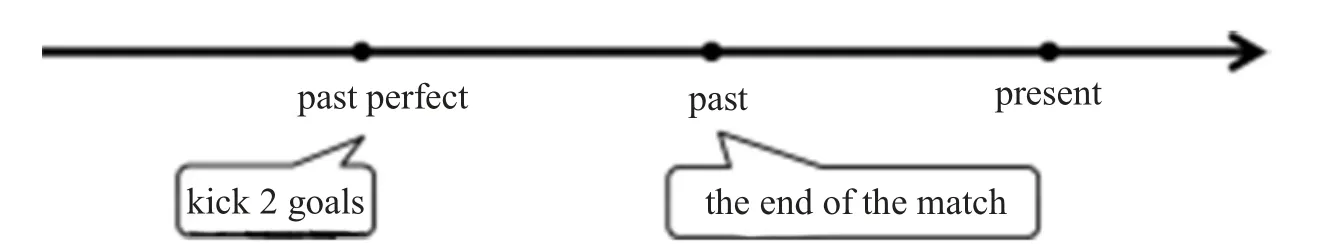

線條箭頭圖,是指用線條、箭頭、方框等圖形指示方向或體現簡單對比關系,是一種用最簡明的符號來展示基本內在邏輯關系的方式。這種方式無須專業的教學工具或事先的精心準備,僅用一支粉筆和一塊黑板就能將學習過程中遇到的需要比較學習或記憶的知識點用可視化方式生動、形象地呈現出來,容易上手,且簡單明了。這種思維導圖多用于詞匯教學、時態教學等,如圖1—圖3。

圖1

圖2

圖3

圖1用線條箭頭圖區分bring,take,fetch三個詞的方向問題,一目了然。

圖2用 田 字 格 對 比board,aboard,broad,abroad四個詞的拼寫,輔以線條箭頭圖分別說明四個詞的用法。

圖3用直線標記動詞的時態。過去完成時表示在過去的某個時間之前就已經發生或完成了的動作,主要特點是一定要是過去的過去,要有一個過去的時間狀語或者過去的動作作為參照。如果用直線來解釋就非常清楚明了。如They had kicked 2 goals by the end of the match.通過圖解,學生可以清楚地看到kick這個動作發生在過去時間狀語the end of thematch之前,屬于過去的過去,所以應該用過去完成時。

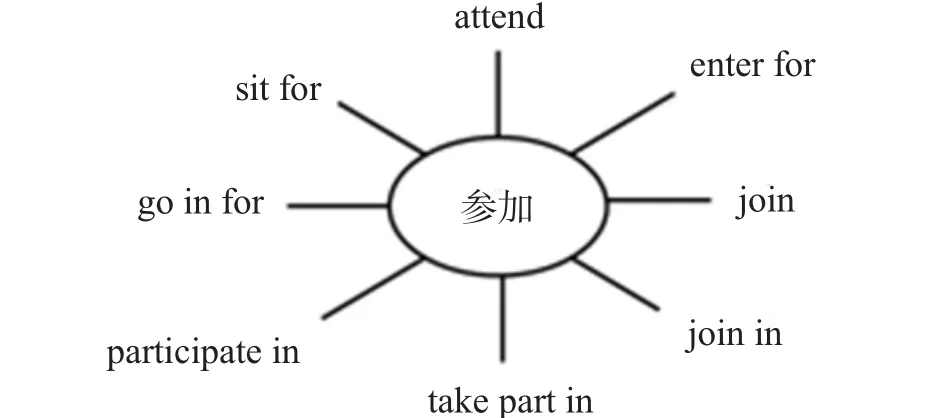

(二)“頭腦風暴”圖

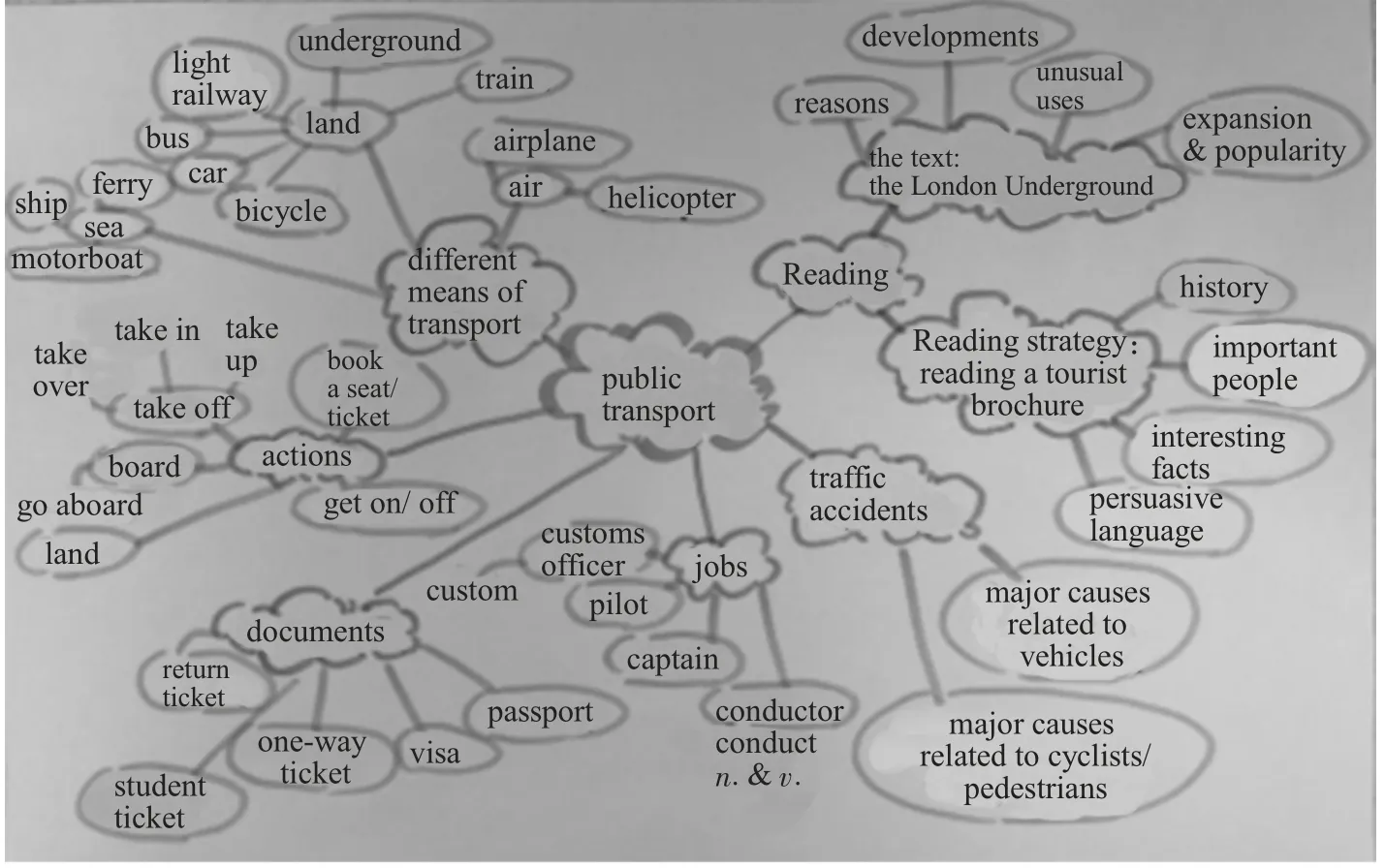

“頭腦風暴”圖是指從學習過程中遇到的某個知識點中選擇一個中心詞,或選擇某單元的一個話題,將一系列與之有關的信息串聯起來,從而達到以新帶舊,溫故而又知新的效果。這類圖看起來像是一個大太陽發散出很多小太陽,甚至可以達到數層之多,同級小太陽之間的內容性質可以完全不同。在講解某一單一知識點,或者進行系統詞匯復習,甚至是單元話題復習時,“頭腦風暴”圖尤為適用。如圖4用小型“頭腦風暴”圖羅列了關于“參加”的意義相近的單詞詞組,圖5是譯林版牛津版高中《英語》Module7 Unit 4的復習導圖。

圖4

圖5

(三)分層結構圖

分層結構圖,由整體到局部,最后到細節,每個大分支或小分支的上下層之間有明晰的邏輯關系,內容層次分明并逐層深入。借助這樣的框架,可以最大程度地用思維可視化手段讓學生對所學知識或篇章的脈絡一目了然,達到理解和掌握的目的。教師可以運用分層結構圖高效地幫助學生梳理語法、分析語篇、指導寫作等。

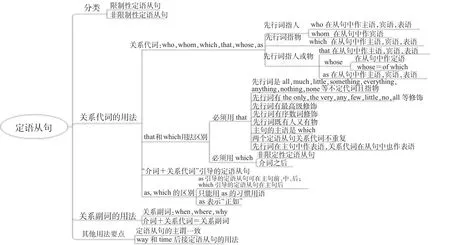

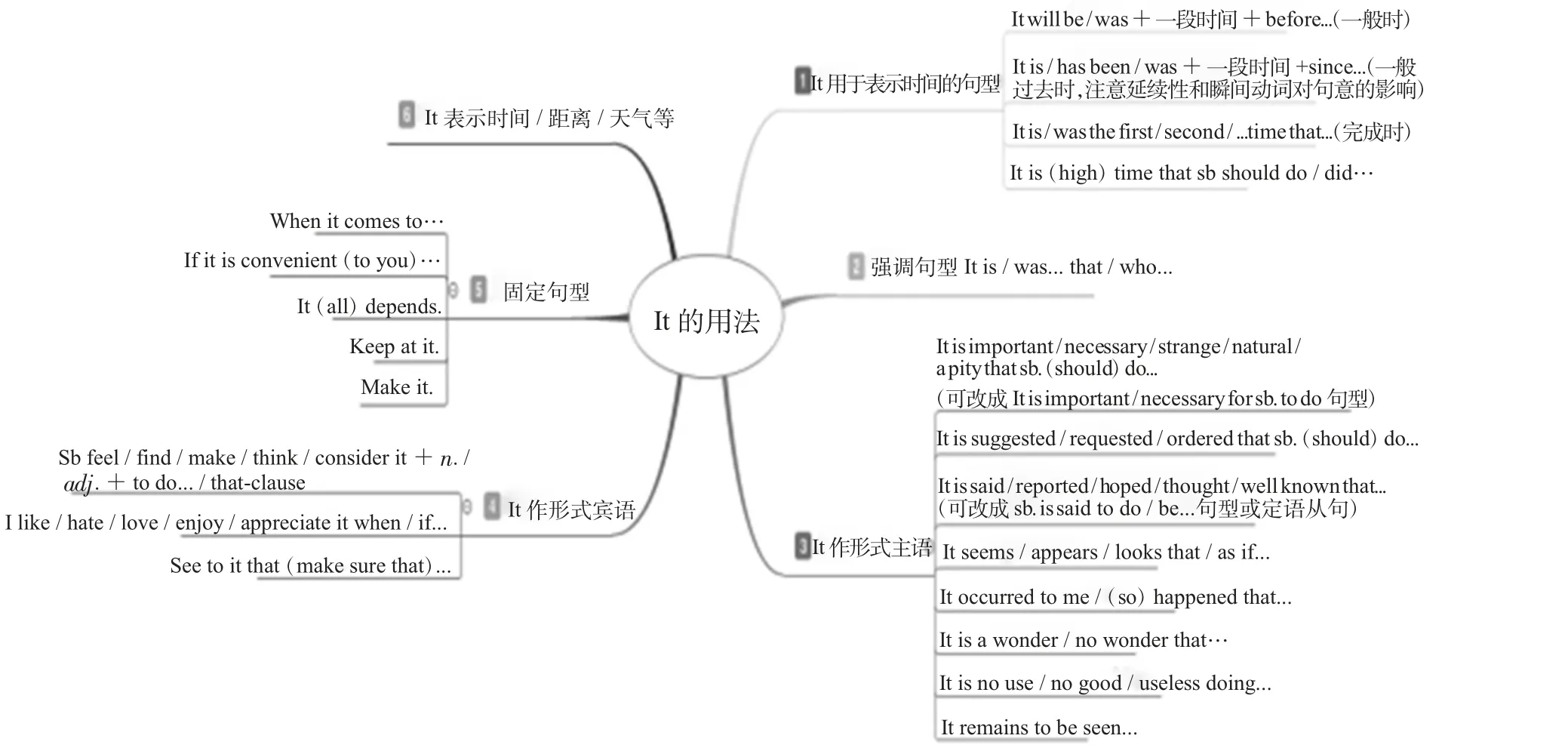

1.梳理語法

如圖6用分層結構圖解釋定語從句,圖7用分層結構圖梳理it的用法。

圖6

圖7

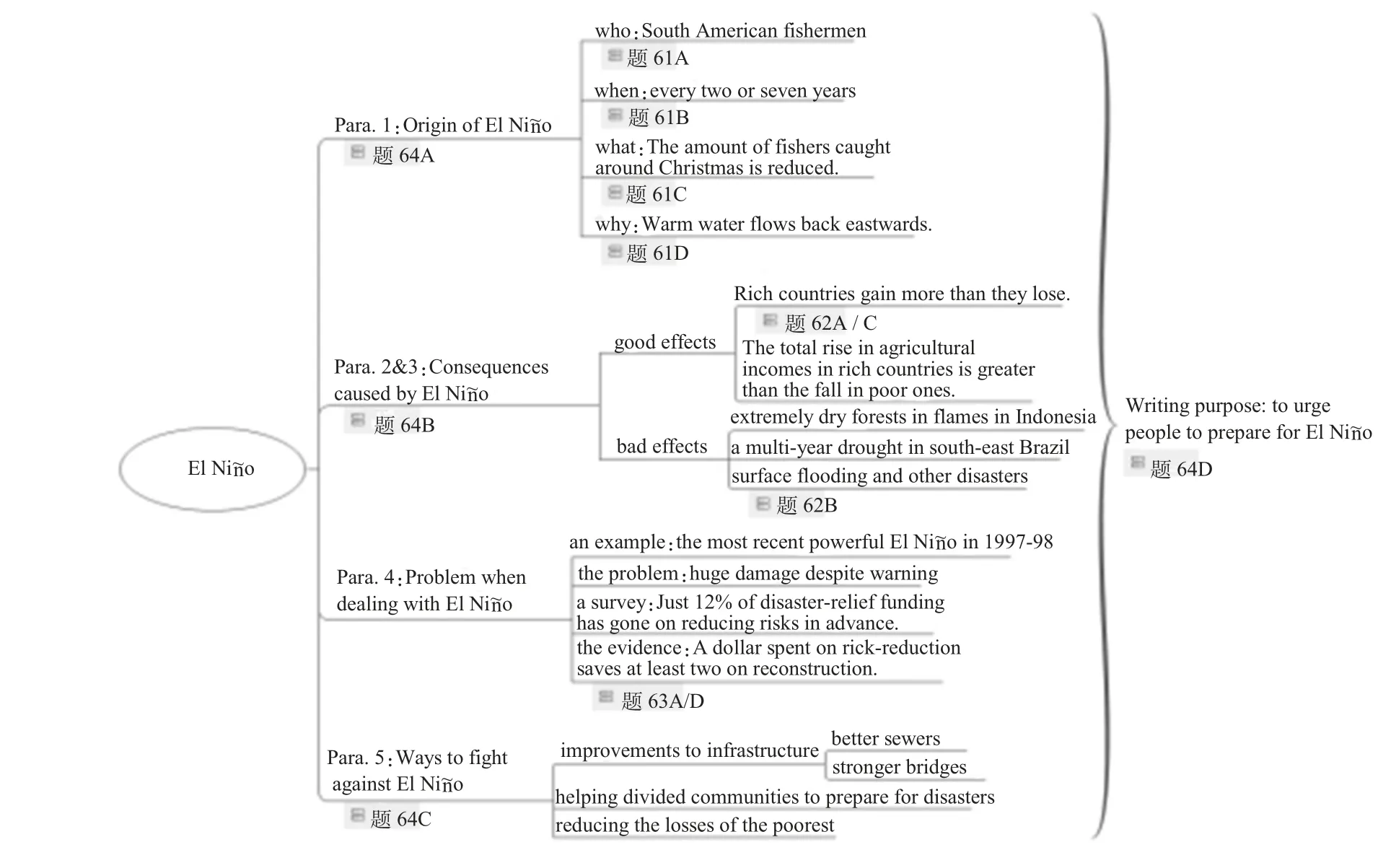

2.分析語篇

閱讀理解是占據目前各地英語考試半壁江山的題型,有“得閱讀者得英語”一說。傳統的英語閱讀教學,一般都是分段概括大意,挑選一些生詞進行講解。整個過程中,學生參與度不夠,甚至更多的時候是被教師牽著鼻子走。學生的閱讀能力得不到有效提升,以至于碰到新的閱讀理解依然無從下手。如果將分層結構圖引入英語閱讀教學,教師可以引導學生將大段閱讀材料的要點以可視化的方式呈現,化繁為簡,這樣能最大程度地吸引學生,提高學生的學習積極性。以2016年江蘇省高考英語閱讀理解C篇為例,盡管這篇文章的話題相對抽象,但借助分層結構圖(見圖8)梳理后,文章結構清晰,內容明確,就不難找到文后相關問題的答案所在了。

圖8

3.指導寫作

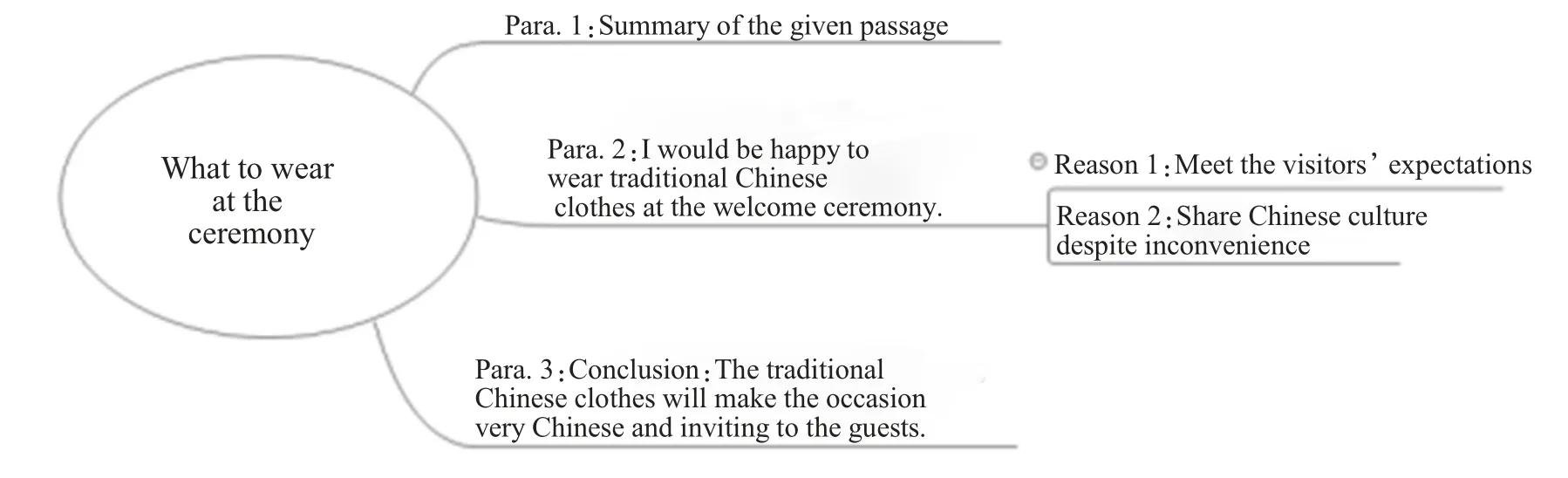

目前的高考改革,更加強化寫作這類能真正反映學生英語水平的題型,浙江的改革就很好地印證了這一點——從原來的一篇增加至一大一小兩篇文章。然而,寫作對很多高中學生來說是一大難題,學生作文中常常出現結構混亂、語言錯誤連篇等問題。針對這一情況,教師可以指導學生用分層結構圖先勾勒出文章的大致輪廓,再充實細節內容,這樣就能夠幫助學生理清寫作思路,有效避免結構問題。同時,借助上文提及的線條箭頭圖和“頭腦風暴”圖,能更好地幫助學生掌握相關詞匯和語法,也能提高文章句子正確率。以2019年江蘇省高考英語書面表達支持觀點為例,根據分層結構圖(見圖9),將寫作需要涵蓋的內容要點形象地展示出來。有了這樣層次分明的寫作結構,該寫什么、不該寫什么,學生了然于胸。

圖9

結束語

線條、箭頭、圖形……這些看似與英語沒有交集,但只要找到合適的思維導圖,都能有效且高效地服務于高中英語教學,達到簡化英語教學、激發學生英語學習動機和潛能,提高學生英語學習效率的目的。當然,思維可視化策略應用于高中英語教學的探索還遠沒有終止,相信在其他英語教學領域,這種簡單易行的方法會有更大的用武之地。