小學數學課堂從精心預設走向有意生成的實踐研究

梁求玉

摘要:在當前提倡自主、合作、探究等學習方式的新課程背景下,生成性教學的研究應運而生。目前,關于課堂中的一些意外、錯誤等生成性資源的研究非常多。課堂“意外”“突發”的非預設性生成資源,更多具有偶發性和片面性的特點,對其他課堂教學而言可遇而不可求。而精心預設下促成的有效生成,即預設性生成更具有研究的價值,因為它更具有普遍性和適用性,對教師專業發展也具有提升和促進的作用。教學中,讀懂教材是精心預設的前提,掌握學情是精心預設的保障,教學素材是精心預設的抓手。只有做好這三個環節,我們的預設才是有價值的。

關鍵詞:預設; 生成; 教材; 學情

在當前提倡自主、合作、探究等學習方式的新課程背景下,對于生成性教學的研究應運而生。在知網上搜索“預設”“生成”等關鍵詞,筆者發現,關于課堂的一些“意外”“錯誤”等生成性資源的研究非常多;但筆者認為,課堂“意外”“突發”的非預設性生成資源,更多具有偶發性和片面性的特點,對其他課堂教學而言可遇而不可求。而精心預設下促成的有效生成,即預設性生成更具有研究的價值,因為它更具有普遍性和適用性,對教師專業發展也具有提升和促進作用。

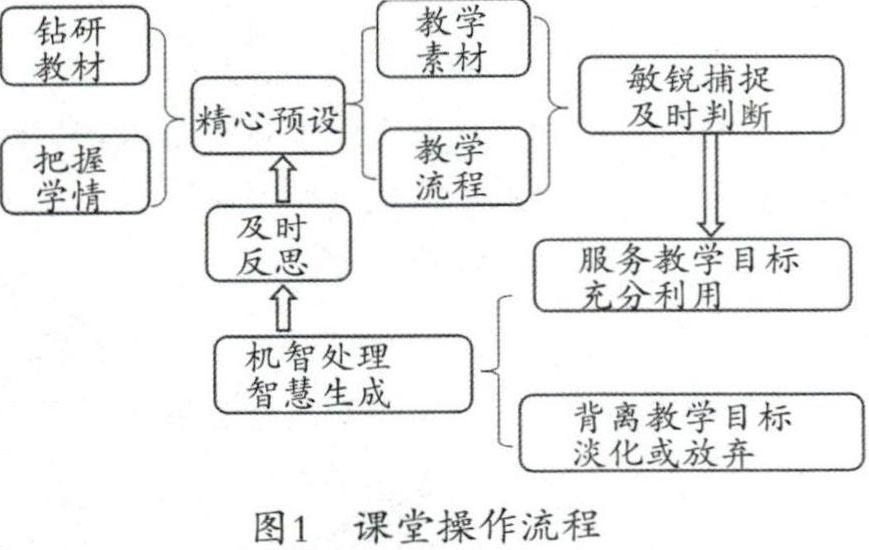

要想在課堂上呈現精彩的預設性生成,教師課前就必須鉆研教材和把握學情,必須精心預設教學素材和教學流程。在動態開放的課堂中,教師要敏銳捕捉,及時判斷,根據是否有利于教學目標而進行機智處理。教師在課后要及時反思,為今后的課堂教學積累經驗,為自己的專業成長積蓄能量,為學生的素養發展創設時空。具體操作流程可以如圖1所示。

一、讀懂教材是精心預設的前提

《義務教育數學課程標準(2011年版)》的落實要通過教材這個載體,它是教學的藍本。研讀教材可以幫助教師熟悉教學體系、定位教學目標、優化課堂教學。把握好教材的編寫意圖和教學內容的教育價值,是精心預設的前提。筆者在聽課的過程中發現,現在很多學校都提倡集體備課,使用電子教案,有的教師打著集體備課的旗號,完全按照同年段教師的教案上課,自己沒有深入思考教材為什么這樣編排,沒有與教材充分對話;沒有去研究教學為什么這樣設計,沒有與同年級的教師溝通與碰撞。他們只注重教學形式上的模仿,沒有對教材的編排結構進行深入分析、教材的呈現形式進行研究、教材的實質進行深度解讀。其實,教師在設計教學方案時,應當深入理解、吃透教材,理清本節課的內容與過去相關的知識及其研究方法之間的聯系。我們既要了解過去已有的知識經驗對本節課的支撐作用,又需明白本節課的學習為后續學習做了哪些鋪墊和準備。

有一位教師在教學“平行四邊形的面積”一課時,讓學生猜測平行四邊形的面積可能怎么求。學生異口同聲地說:“底乘高”。教師原有的預設目標是讓有的學生認為是“底乘高”,有的學生認為是“鄰邊相乘”,之后引導學生通過數方格、轉化等方法進行驗證。面對全班學生“一個聲音”的生成時,該教師直接省略了中間過程,讓學生用轉化成長方形的方法去探究平行四邊形的面積。

本案例中,當課堂沒有出現預設中的通過數方格來驗證并直接舍去數方格這環節時,上面的這種做法是不可取的。蘇教版、人教版、北師大版教材在這一內容的編排上,都有借助數一數方格紙來驗證的環節。這樣編排是因為數方格是面積計算方法的源頭,是始終貫穿于平面圖形面積計算的整個學習過程的。因此,教師在設計教學方案時就要考慮如何精心預設,才能預約到精彩的生成。三年級下學期學生要學習長方形、正方形的面積,這是圖形面積計算的起始課,教學中的重點是通過數面積單位的方法找到長方形、正方形面積的計算方法。學生在五年級下學期學習平行四邊形、三角形、梯形的面積,在六年級上學期學習圓的面積時,主要通過轉化的方法推導出他們的面積計算方法,也就是把平行四邊形、三角形、梯形的面積計算轉化為在三年級下學期學過的長方形、正方形的面積的計算。因此,在教學長方形、正方形的面積計算時,數方格(數含有幾個面積單位)這一活動經驗不能忽略,因為在后續的學習中它可以幫助學生突破難點,是學生自主建構知識的重要支撐。

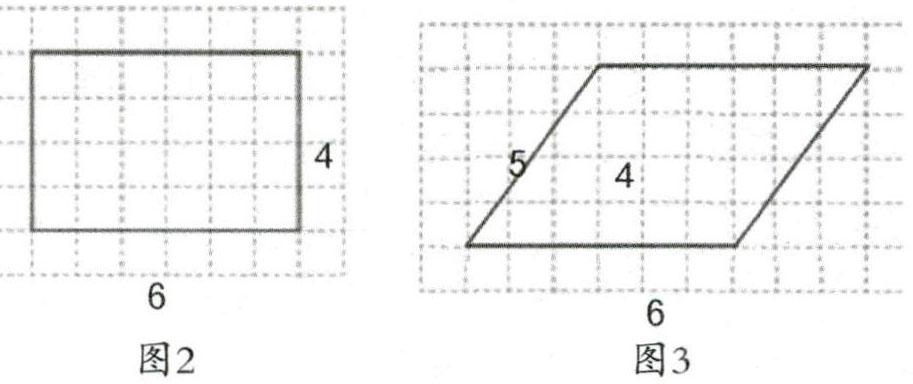

那么,上述案例中應該怎么改進呢?筆者認為不妨做如下的改進:首先,出示圖2,讓學生回憶一下長方形面積計算公式是怎么推導出來的,喚起學生對數面積單位的回憶。其次,出示圖3,讓學生猜測平行四邊形面積可能是怎么求的。受類推思維的影響,課堂上自然會生成出“6×5=30(個)面積單位”與“6×4=24(個)面積單位”兩種猜測。這時教師可以提問:“到底哪種猜測是正確的?可以用什么方法驗證?”從而引導學生用數方格的方法和轉化的方法進行驗證。這樣,在充分吃透教材的精心預設下,學生就進入了濃厚的研究氛圍中,最終可以達到有效生成的目的。

如果課堂生成中學生回避了數方格的方法,直接進入了轉化環節,那么顯然就沒有體現出這個教學內容的教育價值。 因此,在教學設計時教師應對課堂教學進行充分預設,要挖掘蘊含于數學活動中的能培養學生的數學核心素養的元素。對于學生數學核心素養發展有利的生成資源要及時抓住,以有效彌補教學預設與課堂運行的實踐落差。

二、掌握學情是精心預設的保障

數學教育家波利亞說:“教師在課堂上講什么當然是重要的,然而學生想的是什么卻更是千百倍的重要 ”。學生是課堂的主角,教師的教一定要基于學情,因此要有精彩的生成,就要認真研究學生。設計教學方案時,除了要考慮教材的作用及前后聯系,還要考慮學生的年齡特征和所教班級的學生實際認知經驗,要研究學生的學習基礎和學習潛能,把握學情,為學生的學習過程把好脈,在此基礎上,要進行精心預設。

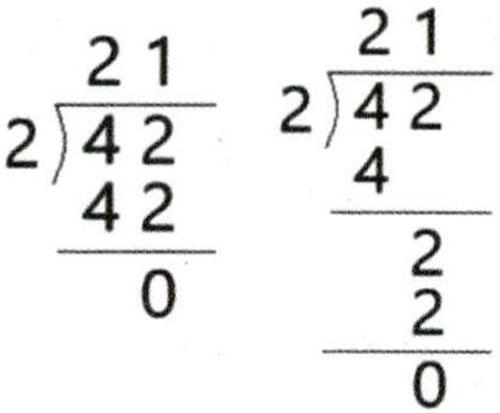

教學人教版《義務教育教科書·數學》三年級下冊“除數是一位數的筆算除法”一課時,一位教師讓學生嘗試豎式計算,學生出現了如下的兩種情況:

教師問學生:“你們喜歡哪個豎式?”學生異口同聲地說喜歡第一種豎式,追問其原因,學生往往認為第一個算式更簡潔。教師的原有預設是一部分學生喜歡第一種,一部分學生喜歡第二種,然后讓持不同觀點的學生展開說理,在說理中明白正確豎式的算理,但學生一致同意第一種,而讓之后的教學無法按原定計劃展開。

本案例中,有教學經驗的教師會知道,出現第一種豎式是這節課中最常見的錯誤,而且這種錯誤非常普遍。為什么呢?二年級下學期學生已經有了利用表內除法進行豎式計算的基礎,三年級下學期還學習了除數是一位數、商是兩三位數的口算。受二年級的除法豎式一次分完和三年級利用口算除法能直接口算出得數這兩者的負遷移,學生出現一層的錯誤豎式也就在情理之中。在嘗試探究環節,教師如果問:“你喜歡哪個豎式?”學生就會喜歡自己認為對的而且看起來相對簡便的一層豎式,這樣就達不到預設的效果。教學教材中的例1時,在學生理解題意并列出算式“42÷2=21”后,教師應當讓他們利用前面口算的正遷移,借助分小棒的方法,說一說口算的過程——先把4個十分成兩份,再把2個一分成兩份,最后合起來等于21。(如圖5)

有了擺小棒和口算的基礎之后,讓學生嘗試豎式計算,就會呈現出上述圖5中兩種列豎式的方法。這時,教師可以先不讓學生進行判斷,而是看著小棒圖思考:剛才分小棒時,分了幾次,第一次分了什么?第二次分了什么?之后再問學生:“你們覺得哪個豎式更能體現分小棒的過程?”你們能在小棒圖和豎式中找到對應關系嗎?通過這樣的彈性追問,學生自然會生成兩種不同的觀點。這樣便可以達到事先預設的效果,從而構建說理課堂,使學生在說理中明白:因為分了兩次,所以現在的豎式要用兩層,表達起來才更清晰。

教師在教學設計時,不僅要了解學生的心理認知水平、個體差異和學習需求,更要了解他們已有的知識和經驗基礎,這是有效實施生成性課堂教學的前提。一般來說,學生的認知階段可以分為行為把握、圖像把握和符號把握三個階段。小學低年級學習以行為把握為主,操作與實踐方面的教學活動可以多安排一些,如畫一畫、分一分、擺一擺、說一說等,在做中學習,在做中思考和生成。高年級的學習以符號把握為主,教師在設計問題時,可以從概念、推理、邏輯思維等方面著手,促進動態生成。因此,只有基于學情去進行教學設計,才能使課堂的生成更加有效和精彩。

三、教學素材是精心預設的抓手

教學素材,是指教師根據學生學情、教學內容的需要,提供的輔助教學的資料,可以是實物教具。也可以是課件,包括圖片、音像視頻資料等。教學素材的選取,也是精心預設時必須思考的內容。好的教學素材在課堂活動中有助于學生理解知識,啟發思考,更輕松地掌握知識,從而提高課堂教學的實效性;不科學的素材,會給學生的學習活動帶來干擾,生成一些對本課教學目的達成沒有任何意義的生成,浪費課堂的寶貴時間。

在教學人教版《義務教育教科書·數學》三年級上冊“倍的認識”一課時,一位教師選擇了蘋果和梨子這樣的素材。在教學“1倍”時,該教師出示了三個蘋果和三個梨子,問學生:“你們發現了什么?”教師的原有預設是學生可以說出蘋果和梨子的數量同樣多,也可以說出蘋果的個數是梨子的1倍,或者可以說出梨子的個數是蘋果的1倍。但是在實際課堂中,學生卻說出了“梨子比蘋果高,蘋果比梨子胖;他們顏色不同,梨子是黃色,蘋果是紅色;梨子比蘋果更好吃,蘋果比梨子更好吃”的答案。當學生打開了話匣子之后,他們的“奇思妙想”便會離本節課的目標越來越遠。

本案例中的梨子和蘋果這一素材給學生帶來了不必要的干擾,這是因為對于低年級的學生來說,“愛吃”是他們的本性。造成課堂“跑偏”的原因,其一是教師沒有及時地進行正確引導,例如提問“請同學們從它們的數量上說說有什么關系”;其二是素材的選取也不太恰當,“倍的認識”這節課,人教版選取的情境和素材是胡蘿卜、白蘿卜、紅蘿卜的數量,蘇教版用的是紅花、藍花、黃花的數量,北師大版用的是鴨子、小鳥、松鼠等動物的數量,這些素材對于學生來說,都沒有梨子和蘋果的刺激性強。

教材提供的教學素材是由很多專家集體智慧的結晶,當沒有找到比教材更科學、更理想的教學素材時,不能為了片面的“創新”,而選取不科學的教學素材。

在案例“平行四邊形的面積”一課的教學中,我在人教版教材內容(如圖5)的基礎上稍做了修改,教材的鄰邊是,我把鄰邊改成了5(如圖3),并且把底、高、鄰邊都標上了數據,便于學生表述和計算。

新課程理念強調以學生的發展為本,相應的課堂教學也從過去強調目標、結果發展到現在強調過程的價值。在新課程理念下的課堂教學必然會孕育出更多生成性因素。作為教師,我們應該明確,雖然強調生成,但并不是可以忽略預設。相反,在課堂設計時,預設應更加充分,應更能從學生的角度去思考。因為充分的預設,是對教材更深入地理解,是對學情更準確地把握,是對教學素材更周密的考慮,是對整個課堂教學更為成熟的把握。只有這樣,教師在課堂上才能游刃有余,才能智慧地捕捉生成,讓預設與生成在課堂上精彩共舞。

參考文獻:

[1] 袁仕理. 對教材研讀幾種偏差現象的思考[J].小學數學教師,2016(10):72-73.

[2] 徐正洲. 當前小學數學課堂觀察與思考[J].小學教學參考,2011(8) :40-41.

[3] 于國海. 生成性教學的實踐困境與應對方略——以小學數學教學為例[J]. 中小學教師培訓,2018(9) :46-49.

[4] 董紹才,宋玲.生成性課堂教學實施策略[J]. 當代教育科學,2006(18) :45-46.

(責任編輯:楊強)