隆林從此不再遠

都說隆林遠,但這不是我走不到隆林的理由,因為更遠的西藏和東北我都去過。在我看來,之所以一直沒去隆林,只源于我們之間的遇見需要找一個對的時間和一個稍微特別的儀式感。

一個人和一個地方的情緣就像一場戀愛。緣分不到,再近,你也抓不到她的手;緣分到了,再遠,千里萬里也能相會。

事實上,我曾經去過一次隆林縣城。

那是2018年“三月三”小長假,我驅車前往貴州,路過隆林高速路口時,特意拐進去,目的是去瞄一眼隆林縣城,看它“長”什么樣。偌大個廣西,隆林是我從未到過的幾個地方之一。可因為人生地不熟,那一天我在街邊匆匆吃了一碗米粉,轉頭就走了。因此從嚴格意義上來說,我還不算真正去過隆林。

念念不忘,必有回響。

2020年10月24日至27日,我有幸受邀參加“講好隆林故事,打贏脫貧攻堅收官戰”廣西作家隆林采風活動,這回總算是真正到過隆林了。

我十七八歲上高中時就知道有個縣叫隆林,因為那里準備修建一座大型水電站,叫天生橋水電站。那時候,無論哪里修水電站都是大新聞,都讓人熱血沸騰。父親年輕時曾參加過澄碧湖萬人建設大會戰,看他每次講起大會戰一臉自豪的樣子,我就對天生橋、巖灘等這些修水電站的地方愈加神往。可如今幾十年過去了,我居然還沒去過天生橋水電站,不得不說是個憾事。

百色“三林”(隆林、田林、西林的簡稱)跟我的故鄉河池“東巴鳳”一樣,都曾是貧窮偏遠的代名詞,令人談之色變。我有個大學同學,家在西林,長得小巧玲瓏,我當時就想,她肯定是跟我一樣小時候吃不飽、營養不良才不長個兒的。貧窮不僅限制了我們的身高,更限制了我們的想象力。

跟“三林”人接觸,印象最深的是他們的口音。一樣講桂柳話,桂中、桂北一帶給人的感覺是盛氣十足,而“三林”人講話總是溫言細語,柔和如水。尤其是那里的女孩說話軟糯糯的,酥中含甜,即便她們罵你,也仿佛跟你商量什么事似的,聽起來很是受用。

郭金世老師是我認識的第一個隆林人,他是我的大學師兄。但讀書的時候,我根本不知道郭老師是隆林人,更不知道他是仡佬族,只知道他是我們中文系一個勤奮活躍的學生會干部。郭老師因為品學兼優,畢業后留校工作,羨煞幾多人。

很多人只知道郭老師在學校搞管理工作,但不知道他暗地里偷偷寫詩。冷不防,最近郭老師的第一本詩集《青?樹》問世了,這也是廣西仡佬族有史以來的第一本詩集,意義非凡。值得一提的是,這是一本專門寫給父親的詩集。據我所知,為父親寫整整一本詩集,這在中國詩壇并不多見。

瑞典詩人特朗斯特羅姆一輩子就寫160多首詩,卻讓很多人望塵莫及,因為僅憑這一百多首詩就獲得了諾貝爾文學獎。可見詩人是否青史留名,不在于寫多少詩,而在于作品的品質。就像張若虛,存留于世的據說只有兩首詩,可他的《春江花月夜》卻被譽為“孤篇壓全唐”。

郭老師的《青?樹》共有160首詩,每一首詩都很純粹,費盡了他半生心血。當然郭老師的詩不能與特朗斯特羅姆和張若虛的詩相提并論,但他以這樣一本詩集作為禮物回饋家鄉,感念親人,我想這份禮物對得起養育他的故土。而有這樣懂得感恩的孩子,他那遠在天國的父親,也一定會含著眼淚笑著。這就足矣!

本次隆林之行活動內容豐富。我們不僅見證了隆林籍詩人郭金世詩集《青?樹》和隆林籍作家楊文升長篇小說《神山》的新書發布會,同時還聆聽了石才夫、容本鎮、黃佩華等三位廣西著名詩人、作家分別舉行的文學講座,還深入基層采風,為隆林脫貧攻堅收官戰助力。以這樣的名義來到隆林,別有意義,儀式感也十足。

當然,到了隆林,是必須要去趕一趟德峨街的。因為人們都說,“不趕德峨街,不算到隆林。”

多少年不趕集了,如今特意從幾百公里外的地方來,去趕一趟德峨街,感覺特別新奇,令我不由得想起小時候跟隨大人趕集的情景。年幼時,知道第二天要趕集,晚上我就百般纏著奶奶——我們家的后勤總管,非要跟她去趕集。答應了,我自然興高采烈,盼著天快點亮。不答應,我就死拽著奶奶的褲腳,賴在地上哭鬧。要是還不答應,第二天清晨,看見奶奶出門,我就聲嘶力竭哭喊著追到村口……

因為那時候上街,能吃上一碗米粉,吃上幾顆糖,那是多么誘人的事情啊!

前往德峨的山路蜿蜒曲折,海拔越高,霧氣越重。隆林縣文聯主席蔡良先生曾在德峨當過書記。德峨采風,他做向導,不二人選。

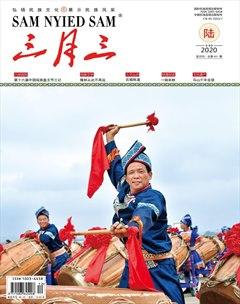

德峨鎮地處云貴高原余脈,距縣城約40公里,平均海拔1600米,有“天上的街市”之稱。德峨有苗、彝、仡佬、壯、漢等5個民族4萬多人口,其中八成以上是苗族,有素苗、花苗、白苗、清水苗、偏苗、紅頭苗等多個支系,服飾各式各樣,五彩繽紛,風情濃郁,所以被專家們譽為“活的少數民族博物館”。

德峨之行,讓我想起一個人。他就是隆林人民法院原副院長、德峨法庭庭長、全國模范法官黃登林。彝族法官黃登林扎根德峨多年,秉公執法,辦理1000多起案件無一上訴,被當地人尊為“好古迪”(好兄弟)。2017年8月,黃登林積勞成疾倒在工作崗位上,年僅48歲。黃登林的事跡經筆者所在的《廣西法治日報》報道后,引起了強烈的反響。中央政法委專門發出號召:“向黃登林同志學習!”

黃登林走了,但他的精神依然閃耀在隆林的大地上。

無巧不成書。就在我們前往隆林采風之際,以黃登林為原型的全國首部少數民族法官題材公益電影《云上法官》正在緊鑼密鼓地拍攝之中。巧合的是,影片拍攝過程中,《神山》作者楊文升被導演一眼看中,讓他客串“寨老”角色。相信不久的將來,德峨人民又會在熒屏上看到他們的“好古迪”黃登林。

德峨的天氣陰晴不定,但零星的秋雨絲毫不影響當地人趕集的熱情。上午九點多,我們趕到德峨時,街市就已經沸騰起來了。

德峨每六天一街,以十二生肖命名,當天我們趕上的據說是猴街。每到街日,村村寨寨,老老少少,都不約而同地背上背簍,帶上孩子,穿著五顏六色的服裝,傾巢而動,從四方趕來,或買或賣,或與老庚相約到市場里吃一餐大鍋菜,喝一喝苞谷酒,其樂融融,整個街市就像過節似的……

擁擠的街市里,人聲鼎沸,有果攤、鞋攤、酒攤、煙絲攤、農具攤、魔芋豆腐攤、土醫等,五花八門。這邊蘆笙響起,那邊吆喝聲落……最銷魂的是賣酒攤,一壺壺香醇的苞谷酒,隨便你拿著個葫蘆勺,從街頭嘗到街尾……游走其間,恍若隔世,以為自己置身哪部電影中,或者回到了20世紀80年代的某個街市。

走進菜市場,大鍋菜、豆腐花、酸菜湯、糯米糍粑、六白豬、菜花雞……本地特色美食比比皆是。市場邊,男女三五成群圍成一桌,就點那么幾樣菜,老庚好友吃飯喝酒,談笑風生。看他們臉上滿足的樣子,你會發現,其實幸福是那樣的簡單。

總之,要不是親臨其境,很難相信,在物流、人流、信息流如此快捷發達的今天,居然還有這么一個地方,任外面如何熱鬧變遷,他們永遠心靜如水,按著自己的方式和節奏,頑強地固守著自己的民風民俗。他們樂觀堅強,知足常樂,活出了自己的風景。

民族的就是世界的。走在德峨街上,你會發現來自四面八方的攝影愛好者到處舉著相機,“咔嚓咔嚓”不停地按著快門……每當這時,你會發現,迎接你鏡頭的,都是一張張神態自若的笑臉。那份自然,既讓你驚奇,又讓你羨慕。

德峨的苗族跳坡節和彝族火把節是當地傳統的民俗節日。據說德峨彝族火把節有個節目叫“抹黑臉”。“抹黑臉”就是把鍋底黑灰抹在對方臉上,以此表示祝福、友誼、喜歡和樂意。每當祭祀山神時,彝族群眾都要“抹黑臉”,如果誰在這一天臉沒有被黑,來年就會很不快樂。“抹黑臉”也是彝族特有的迎客方式,誰被抹得越黑,預示著你身上的好運越多。當然,你要是被哪個年輕的彝族姑娘抹黑臉,你就偷著樂吧,因為這意味著你的桃花運來了。

是的,隆林還是原來的隆林。但對我來說,隆林已不再遙遠。因為這一次的隆林之行,跟這個地方有關的許多活色生香的故事、每一個認識的人以及友誼,已經走進我的心中,在心底里生根、發芽……

作者簡介:陸壽青,壯族,廣西巴馬瑤族自治縣人。廣西作家協會會員,廣西法治日報社主任記者,多件作品榮獲全國政法優秀新聞作品、全國法制好新聞、廣西新聞獎,獲評全國省級法治報業先進新聞工作者和十佳新聞工作者。