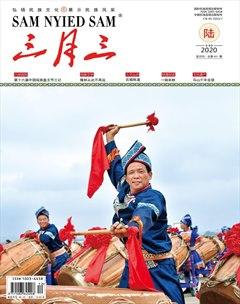

一堂蘆笙舞 民族團結情

劉振中

四十年前,梁友光從遙遠的安陲苗鄉輾轉來到柳州市里工作的時候,蘆笙對大多數市民來說,只是一種存在于偏僻山區、帶有神秘色彩的少數民族樂器。如今,蘆笙伴舞已成為這座城市不可或缺的文化元素,悠揚低沉的樂音在節日和慶典的各個場合響起。

桂黔交界的融水、三江等地,蘆笙是在苗年坡會、紅瑤蘭家節、壯族三月三、侗族月也等民族節慶中傳統保留活動的常用樂器,也是壯、漢、瑤、苗、侗、水族等當地世居民族為數不多共同的民族樂器,更是各族群眾交流感情、表達心情、傳遞祝福的重要手段。

傳統的苗族蘆笙吹奏,按每堂圍成一個個圓圈,樂手們圍繞大蘆笙,舞動著中蘆笙、小蘆笙進兩步、退一步,有節奏地邊吹邊擺舞,大、中、小蘆笙齊聲轟動。抑揚之間,既有“嗚嚶嗚嚶”的娓娓動聽,又有“嗒嗒隆隆”的低沉滄桑。

侗族的蘆笙舞,大家演奏前齊聲高呼“喊啦——呼”,男樂手手把蘆笙,跺地、蹲擺、騰躍,與盛裝的侗妹們恬靜、舒展、自如的舞姿默契配合。一曲多倫合奏,將天地匯成巨型的交響舞曲,老少輩就在這天籟里交換著彼此的情感,血脈在這固定化的儀式中接續相傳。

蘆笙是帶有鮮明地域性的文化圖騰,瑤、苗、侗等各族群眾生在大山、長在大山,耳濡目染接受蘆笙吹奏的熏陶,習慣了用蘆笙伴舞寄托和表達親情,無論走到哪里生活,都忘不了幼時的鄉音。哪里有鄉寨,哪里就有蘆笙;哪里吹響蘆笙,哪里就有了鄉情。

以往,蘆笙歌扎根在萬重深山里,活躍在偏遠村寨中,城市居民只有到融水、三江等少數民族聚居區,甚至更遠的貴州才能見識到這一民族音舞。20世紀90年代,為緩解思鄉之情和聯絡同鄉,梁友光在柳州市組織起了第一個市內蘆笙隊。但因少數民族地區長期經濟欠發達造成的相對貧困,以及交通不便帶來的閉塞,蘆笙隊并不是那么容易被當時的城市所接受。

蘆笙隊剛組建時,沒有固定的練習場地,只能在社區、廣場、大橋底等地方組織吹奏蘆笙。蘆笙隊缺乏固定經費來源,成員大多是進城務工的少數民族群眾,有時因工作時間沖突,影響到隊伍的穩定性。蘆笙隊第一次組建期間,有50多名隊員相繼退出,堅持下來的也只有梁友光和另外一名隊員。

談到對自己影響最大的“蘆笙印象”時,梁友光回憶起了17歲時到相鄰的安太鄉打同年的情景。苗族打同年習俗,是以一個寨子為單位,集體到鄰寨訪問做客的交流活動,是加深村寨之間、村民之間和諧友誼的重要活動,這其中蘆笙是必備的媒介和主角。

進入另外一個寨子打同年,客寨要在寨前蘆笙合奏三次,待主寨的蘆笙隊同樣回應三次迎賓曲,伴隨一番歌唱后,客寨方可過寨門。進入主寨后,第一個到達的地方是蘆笙坪,客寨先吹奏三曲蘆笙,接著,主客雙方便開始進行蘆笙比賽。鄰寨之間經年的積怨糾紛,就在這蘆笙音舞與美酒之中逐漸彌合消融。

蘆笙轟鳴那一刻,梁友光意識到,大苗山有自己獨特的文明符號,蘆笙合奏不僅是苗寨民間習俗的重要組成,更是傳遞合作、團結友愛不可或缺的媒介,自己作為苗族子孫,繼承好、傳遞好這一傳統技藝義不容辭。

這些年來,梁友光和柳州市蘆笙協會堅持無償辦會,堅持以笙會友、以笙傳情,平時苗、侗、瑤、壯、漢族隊員一起練習,隊與隊之間開展打同年聯誼活動;定期舉辦蘆笙協會年會和苗年活動,邀請融水、三江等縣及鄰省的蘆笙隊,以及其他民族文藝團體一同參加;組織參加政府公益性演出,到民族地區和定點捐助的村屯進行慰問和聯誼活動,影響力越來越大。2008年秋,“居柳安陲民族蘆笙隊”重新組織,到2011年柳州市蘆笙協會成立時,柳州市區已經建有5支蘆笙隊。至今,柳州市蘆笙協會已擁有30支隊伍,蘆笙踩堂的足跡遍及南寧、賀州、來賓以及區外的廣東佛山、香港等地。

如今,在柳州這座城市,不少街道社區利用節日、黨建活動開展蘆笙吹奏表演,不少企業開始將蘆笙音舞納入企業文化,不少學校將蘆笙樂器納入校本課程。為了能得到相對“專業”的指導,社區、企業、學校爭相邀請蘆笙隊到現場教學,忙的時候,一天趕3- 5堂蘆笙是蘆笙隊員的工作常態,居民們也很喜歡看蘆笙表演,表演結束后久久不愿散去。柳南潭西街道是柳州市最早將蘆笙表演列為保留節目的城市社區,“我是通過蘆笙了解少數民族的,原來我以為苗族很神秘,不知道他們還有這么優秀的文化表演。”一位居民說,“現在蘆笙一吹起來,社區居民就知道有活動了,比微信、電話通知還靈便。”

城市是一座能提供完善社會服務的綜合體,城市現代化的進程吸引著越來越多外來人口的加入。但不同來源文化的行為方式和思考方式,終歸要在這片狹窄的地域碰撞、沖突,這其中,能否做到不同文化的融合、包容、并蓄,是否“各美其美,美人之美”,應成為城市走向繁榮發展和保持旺盛生命力的標志,應成為城市和諧的表征。

加強中華民族大團結,長遠和根本的是增強文化認同。近年來,柳州這座工業城市為服務城市少數民族,以民族特色文化為引路,在促進相互嵌入式社會結構的建設,促進各民族交往、交流、交融上做出了很多努力。在大龍潭社區創新山歌講事的社區協調機制,促進各民族共居、共學、共事、共樂;在柳州城市職業學院、廣西科技大學等大專院校及市區10余所中小學建立苗繡、侗族手工藝等非物質文化遺產傳承研究教學基地,讓研習民族技藝成為文化自覺;在柳工、兩面針、金嗓子等大型企業建立少數民族文化活動場所,讓外來務工人員的民族權益得到制度化保障;采自少數民族地區的民族歌舞劇《風從苗山來》《白蓮》、民族音畫《八桂大歌》、民族舞蹈詩《侗》、彩調歌舞劇《紅瑤夢》、群舞《仫佬仫佬》屢獲國家級、自治區級文藝大獎。今年,廣西文化旅游發展大會在柳州召開時,壓軸的大戲正是一臺民族歌舞實景演出《夜話柳江》。

此外,每年三月三、苗年、侗年、盤王節等民族節日,柳州舉辦“魚峰歌圩等你來”全國山歌邀請賽、“千把蘆笙鬧龍潭·千人多耶唱和諧”等活動,以歌會友、以歌傳藝、以歌宣教,與柳州侗族的諧聲大歌、瑤族的長鼓舞、壯族的山歌、苗族的蘆笙舞一起,共同打造起這座城市鮮明的民族文化品牌,讓游客與柳州市民一起感受民族文化的別樣風情,共享和諧社會的獨特魅力。“魚峰山下對山歌,雀兒山腳吹蘆笙,龍潭公園跳瑤舞,藝術中心看大戲”。各民族文化交融,相互欣賞、相互學習、和諧共處的景象在柳州處處呈現。

蘆笙吹進城市來,既滿足了城市少數民族對鄉音鄉情的思念,又讓城里的居民觸摸到民族文化的宏遠精深,加深了城市居民與少數民族群眾的相互融合、相互接納,構建起一座民族團結的橋梁,使城市更好地接納少數民族群眾,讓少數民族群眾更好地融入城市。以梁友光為代表的柳州市蘆笙協會,用具有鮮明色彩的民族文化,為做好少數民族群眾與城市搭橋做出了探路式的嘗試,促進了少數民族進城人員與城市居民的相互了解、相互接納。因工作突出,柳州市蘆笙協會被自治區表彰為第八次民族團結進步模范集體。

蘆笙最先發源于苗族群眾的生產生活,但壯、漢、瑤、侗族群眾長期生活在一起,民族間文化相互交融,蘆笙演奏逐漸演變成了各民族共同的活動和歡慶方式。傳統的民族文化歷經滄桑,到今天仍展現出驚人的韌勁與張力。矗立在柳州市市民廣場的12支蘆笙柱可以見證,流經北部苗家侗家瑤家門前的榕江、潯江、苗江、貝江最終交匯,相互聚成柳江,一直流向更為廣袤的共有家園。