薯類貯藏加工與農產品全產業鏈開發初探

謝 江,朱永清

(四川省農業科學院農產品加工研究所,四川 成都 610066)

馬鈴薯和甘薯是西南地區僅次于水稻、小麥和玉米的重要糧食作物。包括山藥、葛根、木薯等品種在內的薯類產后貯藏保鮮和精深加工,以及與農產品貯藏加工的緊密結合,是提高薯類附加值、促進薯類生產、實施主食化和健康營養食品加工全產業鏈開發的重要組成部分。目前在薯類貯藏方面已將貯藏溫度、濕度、氣體成分和消毒等因素協調控制,結合品種特性、品質、栽培技術和產地自然條件,形成了利用冬季自然低溫的通風保溫貯藏庫(窖)和全自動規模化調控和物聯網遠程監控的多功能農產品貯藏保鮮庫兩大類型,為種薯、鮮食和加工提供了優質原料。在薯類加工方面,創新開發了薯類全營養粉(簡稱全粉)、薯泥及其應用產品加工技術、無明礬全營養鮮食粉條加工技術、主食食品和特色風味方便食品及其成套設備,促進了薯類與農產品和食品加工業的緊密融合與轉型升級。

1 薯類貯藏設施

根據西南地區的氣候特點,目前薯類的貯藏設施主要有簡易貯藏窖、通風保溫貯藏庫(窖)和多功能貯藏保鮮庫等類型。

1.1 簡易貯藏窖

產地簡易貯藏窖主要有井窖、巖窖和山洞貯藏窖,根據地勢采用垂直下挖或水平方向挖掘而成,具有建造成本低,運行成本低的特點。由于這類貯藏窖的容量較小,普遍缺乏通風設施,窖內溫度和濕度缺乏管理和有效的控制,存在高溫高濕與腐爛率增高的問題,僅適用于對薯類農產品在冬季進行小規模的短期貯藏,貯藏期一般為2~4個月。需要配置溫濕度測定儀和通風調控設備,使窖內達到循環通風和溫濕度監控,改善貯藏效果。

1.2 通風保溫貯藏庫(窖)

通風保溫貯藏庫(窖)有半地下式、地下式和地上式,形狀比較規整,庫容量較大,在利用冬季自然低溫和深厚土層的保溫、保濕作用的基礎上,通過配備溫濕度測定儀和通風換氣設施,對溫濕度進行監測和調控能力得到明顯提高。在四川、西南地區特別適用于產地中、短期貯藏。能有效地避免冬季的凍害和初春高溫的影響,建造與運行成本低,可以安全貯藏3~5個月。

1.3 多功能農產品貯藏保鮮庫

多功能農產品貯藏保鮮庫主要由絕緣保溫庫體、溫度監測與控制系統、濕度監測與控制系統、以及由通風換氣和循環裝置等設備組成的氣體成分監測控制和消毒系統組成。其功能完備,貯藏參數得到精準控制和協調配合,可實現貯藏過程的全自動監測和控制,解決通風保溫貯藏庫(窖)受氣溫影響以及溫濕度調控等問題,不受地域和季節的影響。根據不同的用途和市場的需求情況,品質好、貯藏量大、貯藏周期長,薯類可貯藏4~6個月以上,適合于對薯類和水果、蔬菜、中藥材等多種農產品進行規模化的貯藏保鮮,是實現薯類結合農產品貯藏和加工產業化、規模化發展的重要手段。

2 薯類貯藏技術

薯類的貯藏操作品質控制技術與生產、原料的選擇和收獲、貯藏設施、物流運輸等環節緊密結合,形成了全產業鏈的技術體系。

2.1 原料生產基地與貯藏原料的選擇

良好品質的鮮薯原料是貯藏的前提條件,貯藏效果與品種特性、氣候與土壤條件、生產管理等方面都有非常密切的關系。用于貯藏的薯類原料應選擇在排水通暢、有機質含量豐富的坡地進行種植,土質以沙壤土為佳,對于鮮食和加工的原料,在干率、可溶性糖、薯肉色澤、風味等方面都有特定的要求。

2.2 收獲

貯藏的原料應注意選好收獲期。馬鈴薯應根據各地不同的種植結構和不同海拔高度,在充分成熟時適時進行收獲。甘薯的收獲期對溫度的要求比較嚴格,西南地區一般應在10月中下旬至11月上旬收獲,平均氣溫不低于10℃。要求無機械和擠壓傷、無病蟲害,就地分類裝箱,直接在通風干燥的地方預貯1~2d,然后進入貯藏。

2.3 貯藏原料的質量要求

選擇貯藏的薯塊應無畸形、無創傷、無開裂、無蟲傷、無黑斑病、黑腐病和軟腐病及其他病害,無霜凍和澇漬及其引起的生理病害。

2.4 貯藏設施的建造與檢查

通風保溫貯藏庫以及井窖、巖窖和山洞貯藏窖的修建應選擇在傍山、地下水位低,不滲水,易排水,避免陽光直射、便于管理的地方。多功能貯藏保鮮庫的規劃建設將制冷與加熱、濕度控制、通風換氣與循環和消毒功能有機融合。多功能貯藏保鮮庫和通風庫的凈空高度一般不超4.5m。

2.5 消毒

2.5.1 貯藏庫消毒 貯藏前應將貯藏庫(窖)進行徹底清掃與消毒,可分為對貯藏庫噴灑或熏蒸消毒以及在貯藏期間的空氣消毒。熏蒸劑可采用二氧化氯、臭氧、硫磺熏蒸消毒以及消毒劑噴灑。在入庫前2~3d,用預先配好的二氧化氯消毒液對貯藏庫地面、四壁和頂棚進行噴灑。二氧化氯消毒液的配制方法是,將二氧化氯(ClO2)有效含量為40%的食品級二氧化氯消毒劑與清水按照1∶1000~1800的重量比配制而成。或按貯藏庫(窖)的容積,采用0.1~0.2g/m3的二氧化氯、或1g/m3的過氧乙酸或6~10g/m3的硫磺熏蒸24h。

2.5.2 貯藏物料消毒 在必要的情況下,貯藏前可進行鮮薯浸泡消毒。鮮薯浸泡消毒可采用二氧化氯消毒液進行消毒。二氧化氯消毒液配制方法是,將二氧化氯(ClO2)有效含量為40%的食品級二氧化氯消毒劑與清水按照1∶1000的重量比配制成浸泡消毒液,然后立即將裝滿薯塊的塑料箱整體浸入該消毒液中,浸泡1~2min。或采用有效含量為40%的甲基硫菌靈與清水按照1∶1000的重量比配制成浸泡消毒液對種薯進行消毒。在貯藏期間,可結合通風換氣和溫濕度等因素,定期或不定期采用臭氧、二氧化氯進行輔助熏蒸消毒,以增進貯藏效果,減少腐爛。

2.6 原料的預貯與挑選

貯藏前的薯塊要經過預貯與嚴格挑選,控制好薯塊水分。剛剛收獲的原料應在常溫下,相對濕度低的涼棚或通風良好的室內放置2~3d,控制薯塊的水分,達到表皮干燥。

2.7 堆碼裝箱與貯藏

貯藏的方式有箱裝、袋裝、散堆等形式,應根據不同品種、不同用途和不同貯藏期靈活選用。貯藏通常采用塑料箱、經過防腐處理的木條箱或可防潮防腐蝕的金屬筐等包裝箱,上下層相互準確重疊,不錯位,放于堆碼墩之上,并在堆碼墩下面設置具有排風孔的通氣管道,在地面形成高10~15cm的架空或墊底層,垛與垛之間應留有運輸和檢查作業過道。堆碼應留有過道并作為與循環風向一致的風道,塑料箱與墻面之間應留有100mm以上的間隙,以便對堆碼物料內部進行空氣交換和保持庫內溫濕度均衡。如果采用散堆,應根據不同的高度,每9~12m2設置1個上下貫通的通氣筒。

在貯藏中,對溫度、濕度和氣體成分進行聯合控制,濕度一般控制在85%~90%,并同時配合采用臭氧或二氧化氯進行空氣熏蒸消毒。在整個貯藏期間,應將溫濕度控制在最佳范圍,保持薯皮干燥,貯藏薯不發生冷害。堆垛內外溫差不超過2℃,庫(窖)內二氧化碳濃度應控制在1500~2000ppm以下,避免造成黑心爛薯。定期消毒,及時去除爛薯、病薯,控制病害發生,抑制薯塊過早發芽。

2.8 貯藏庫的管理

2.8.1 通風貯藏庫(窖)的管理 在貯藏前1~2周,特別是在氣候比較潮濕時,應根據情況將庫(窖)的門、窗與通風孔打開,保持良好的通風換氣,將庫內濕度控制在85%左右。進入貯藏中期,應注意關閉庫(窖)的門窗,減少通氣,以保持庫內溫度與濕度的恒定。在貯藏中后期,根據氣候和物料失水、針對貯藏中后期濕度下降的情況,可設置水溝或自動加濕器,適量澆水或噴霧到庫(窖)地面或窖壁,使相對濕度控制在85%~90%。

2.8.2 多功能貯藏保鮮庫的管理 在多功能貯藏保鮮庫進行規模化的馬鈴薯、甘薯鮮薯等薯類農產品貯藏中,配置了溫度、濕度自動監測與自動調控、臭氧濃度自動監測與調控、空氣成分監測與調控和自動通風系統,形成對溫度、濕度、二氧化碳濃度、臭氧消毒濃度和氣體成分的自動監測和控制系統,對貯藏溫度、濕度進行了自動準確控制,并定期進行空氣消毒和氣體成分調節,避免二氧化碳傷害,效果良好。

在貯藏參數控制方面,可根據不同的物料與用途來設定,馬鈴薯貯藏溫度溫度一般控制在2~12℃,溫差不超過2℃,相對濕度控制在85%~90%,窖內自動化通風保持二氧化碳濃度不高于1500mg/L。甘薯與葛根貯藏溫度一般控制在10~13℃,溫差不超過2℃,相對濕度控制在85%~90%,二氧化碳濃度不高于1500mg/L。

2.9 貯藏標識與數據的儲存

建立貯藏標識,積極形成質量可追溯體系和圍繞貯藏的全產業鏈的技術體系。隨貨標識應包括以下從生產到貯藏全過程的主要信息:品種、種植者詳細名稱與聯系電話、種植的詳細地址、收獲日期、入庫日期、出庫日期。對貯藏全過程的溫濕度等數據,保存2年備查。

2.10 出庫與運輸

用于鮮食和加工的馬鈴薯,在貯藏出庫前應將庫溫逐步升高到外界常溫或特定的溫度,鮮切馬鈴薯炸片在出庫前的溫度為7~8℃。用于種薯的馬鈴薯,應提前緩慢升高貯藏溫度和濕度,以促進均勻適度發芽的形成,在有條件的情況下,進行散射光處理。甘薯貯藏在冬季出庫時,應選擇氣溫高于9℃的天氣出庫(窖),在裝運過程中,運輸車輛應采取篷布遮蓋擋風等措施,防止低溫凍害。如果出庫時氣溫較高,在出庫前要提前將庫溫緩慢回升到常溫才可以出庫。

3 薯類加工技術

薯類加工經多年的發展,形成了以馬鈴薯和甘薯淀粉、變性淀粉、全營養粉(簡稱全粉)、烹飪粉絲(粉條、粉皮)、快餐粉絲(粉皮、粉條)、烘焙與蒸煮主食食品、膨化小食品、飲料、飲料酒等系列加工產品的產業化加工體系,在加工方面進一步延伸和配合了其它糧食作物,形成了以馬鈴薯和甘薯淀粉為主要原料的薯類方便粉絲系列食品加工產品,特別是以鮮薯、全粉和薯泥為主要原料制作的薯類主食化產品和特色風味方便食品最具有代表性。對改善我國居民的膳食結構,提高人民的健康水平有重要意義,對提高薯類的附加值,帶動薯類與糧食作物結合的主食化加工和全產業鏈的發展,對促進農民增收和地方經濟的發展都發揮了極其重要的作用。

3.1 薯類淀粉加工

四川省薯類淀粉加工有悠久的歷史,馬鈴薯淀粉的白度和粘度高,甘薯淀粉有非常好的韌性,不僅大量用于加工特色方便粉條(方便面)系列產品,也是食品工業最重要的基礎原料。根據甘薯和馬鈴薯原料收獲季節比較集中、不耐儲藏的特點,我省在淀粉加工中不僅發展了自動化程度較高的規模化精制淀粉一條龍加工生產線。還形成了把淀粉粉條小型產地初加工與大中型精深加工相結合的產業化加工體系,使粗淀粉和精制淀粉分段加工,并在不同的后續加工產品有機組合成產業化精深加工體系。在發展淀粉加工中形成和推廣了酸漿分離與凈化、蝶片分離、全旋流器分離等技術與成套設備,降低了生產成本,提高了淀粉質量,保證了產量,取得了良好的社會經濟效益,是薯類加工的一個成功發展模式。

3.2 薯類粉條(粉絲)和快餐粉絲加工

粉條和快餐粉絲加工是目前甘薯和馬鈴薯淀粉利用的主要途徑。在粉條加工中,經過對加工設備和對傳統粉條加工技術的不斷創新,形成了熱水浴成型熟化、外加溫擠壓成型熟化、直接擠壓成型熟化和涂布成型熟化四大加工技術。其中,涂布成型熟化加工新技術最具有代表性。

3.2.1 采用涂布成型熟化粉條加工的技術及其配套設備(結合其它農產品) 該技術采用無明礬全營養復合配方、連續熟化成型、連續低溫老化、節能干燥等集成創新技術與配套設備,突破了防止粘連、提高韌性和延長保質期等關鍵技術,形成了配套的連續全自動化生產線。粉條質量好,產量大,不僅可以加工以薯類淀粉或米粉為主要原料的全營養掛面式水晶粉條與火鍋粉條(粉皮),還可加工結合多種糧食、蔬菜等特色營養保健成分和風味的農產品原料,加工全營養鮮食粉條(粉絲、粉皮),食用方便,保質期達到一年以上,生產線示意圖見圖1。

3.2.2 采用手工加工原理的熱水浴成型粉條加工技術及其配套設備 該產品在傳統手工加工原理的基礎上進行了全面完善和配套,特別是優化了配方和低溫冷凍技術,保持了甘薯馬鈴薯手工粉條獨特的耐煮特性和柔韌口感,生產成本低,設備投資較小,是一種深受廣大消費者喜愛的傳統粉條產品。

3.2.3 采用擠壓成型熟化的粉條加工技術及其配套設備 該技術分別采用直接擠壓自熟化和機械外加溫擠壓熟化兩種方式,投資小。其中,直接擠壓自熟化采用螺旋擠壓粉絲機將物料直接擠壓熟化成型,適合于將薯類淀粉、薯類全粉與大米、面粉和玉米等配合加工成的多種即食方便米粉絲、即食面條和快餐粉絲系列食品;外加溫擠壓熟化則增加了熱水或蒸氣輔助熱源,使粉條充分熟化,耐煮性有明顯的改善。適合加工以甘薯、馬鈴薯等薯類淀粉為主要原料的粉絲。

3.3 薯類全粉及其應用產品加工

以甘薯和馬鈴薯為代表的薯類全粉加工技術和設備的研究與生產應用近十年來在我省得到了突破性的發展。與淀粉不同,在全粉的生產過程不產生廢水和廢渣,保持了鮮薯獨特的風味以及膳食纖維、花青素、β-胡蘿卜素、維生素、礦質元素以及人體必需的十八種氨基酸等全部營養保健成分,與米面結合,營養更加全面,在食品中的應用前景十分廣闊,是薯類加工的升級換代產品和今后大力發展的方向。以甘薯和馬鈴薯為代表的薯類全粉具有儲存運輸方便、使用不受時間和地域限制的優點,經過專用塑料復合薄膜等材料進行密封包裝的全粉可以在常溫下安全存放18個月以上。不僅是作為食品加工業的重要原材料,還可以直接沖調食用或用于現場制作多種蒸、炸、烘焙等主食,應用十分廣泛,可作為戰略食品儲備,對保障我國的糧食安全有重要作用。

電氣自動化程度是一個國家電子行業發展水平的重要標志,同時,自動化技術是經濟運行必不可少的技術手段。電氣自動化可以有效的提高工作的可靠性,提高運行的經濟性,有效的提高勞動生產率,改善勞動條件

在全粉加工新技術研發中,通過對切片干燥、輥筒干燥、氣流閃蒸干燥、噴霧干燥和造粒干燥等技術和原料預處理、熟化、調質配料等關鍵環節進行系統深入研究,形成了集成創新的全粉及其應用產品加工技術和成套設備,形成了全粉和應用產品的緊密結合,新開發的甘薯和馬鈴薯全粉應用到膨化小食品、紫薯方便面、紫薯饅頭、快餐營養粉、紫薯水晶粉條、紫薯(甘薯、馬鈴薯)掛面、紫薯鮮食水晶粉條、紫薯面包、馬鈴薯面包等二十多個產品。

在薯類全粉中,采用微波結合閃蒸與切片節能干燥工藝還形成了加工具有不同糊化度的全粉加工新技術,包括甘薯和馬鈴薯生全粉、半熟全粉和熟全粉加工。更適合加工馬鈴薯擠壓膨化食品、復合薯片、烘焙食品、馬鈴薯饅頭等系列主食化加工產品,生產成本降低,品質更優異,有很好的市場需求和發展潛力。

3.4 薯泥及其應用產品加工

在開發馬鈴薯全粉、富含花青素的紫心甘薯全粉和富含維A的紅心甘薯全粉的基礎上,在全粉加工過程中同步延伸開發的薯泥可用于加工主食烘焙產品如曲奇、面包、饅頭、掛面等多種應用產品,還可以進一步做成調味即食薯泥或用于主食的制作。薯泥經過殺菌與包裝儲存,便于隨后的異地加工和周年加工,不再進入后續的全粉生產干燥環節,進一步降低了生產成本和提高了質量,極大地促進了薯類主食化與應用產品的開發。薯類全粉和薯泥及其應用產品是今后的重點發展方向。隨著應用產品市場需求的不斷擴展,甘薯馬鈴薯薯泥將能更好地替代全粉的作用,在薯類主食化加工國家發展戰略和營養健康食品加工開發中進一步發揮重要作用。

3.5 薯類主食化與方便食品加工

以甘薯、馬鈴薯的鮮薯、全粉、薯泥為主要原料,配合小麥粉、青稞粉、蕎麥粉等多種特色雜糧農產品和蔬菜、肉類等農畜產品為原料,加工了饅頭、面包、餅干、曲奇等系列烘焙食品、蒸煮食品、速凍食品等產品,采用的創新技術更加融合了薯類等食品的營養保健作用和風味品質,食用方便,是薯類主食化和特色方便食品加工產業與食品工業發展的重點領域之一。

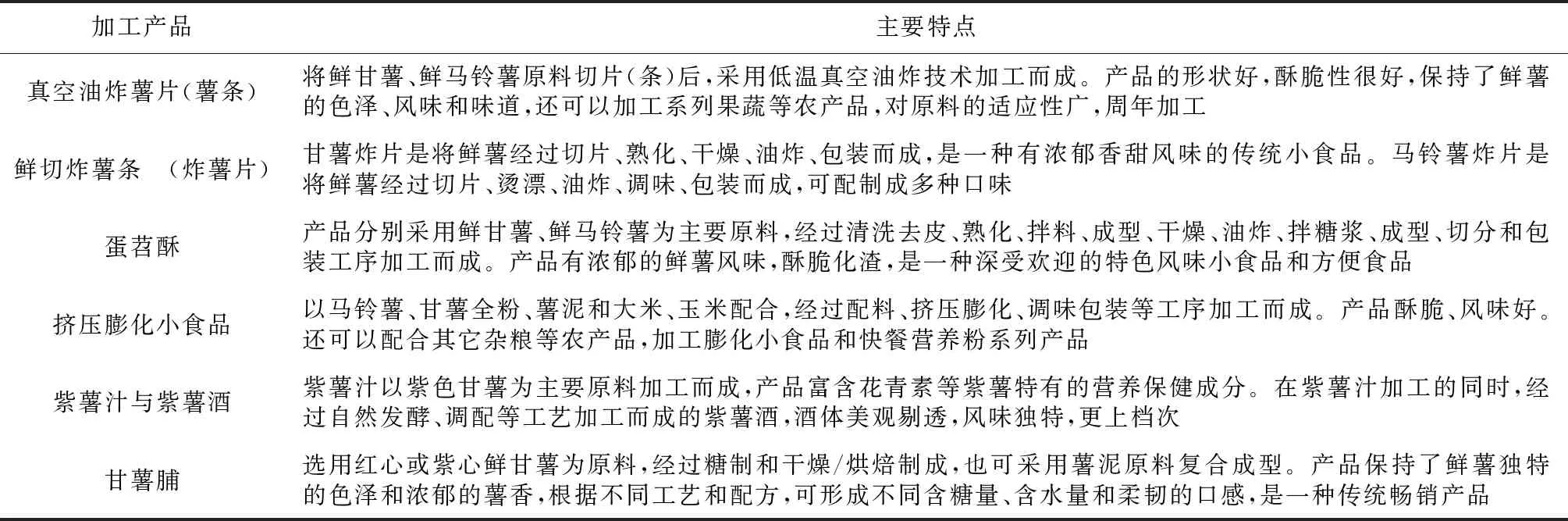

表1 薯類特色加工產品

3.6 薯類其它特色產品加工

4 結束語

長期以來,薯類作為傳統食品與人們的主食、營養和健康密不可分。經過多年的發展,目前在貯藏方面已經形成了特色鮮食甘薯的“生產-產地貯藏保鮮-物流與聯網配送”產業體系,極大地延長了鮮食供應期,促進了人們對鮮薯周年供應和優化膳食營養結構的需求。在加工方面與小麥、雜糧等糧油、果蔬緊密結合,開發的營養更全面的主食化、特色化加工新產品市場前景廣闊。四川省農業科學院與國際馬鈴薯中心(International Potato Center, CIP)從20世紀80年代以來進行了長期深入的國際科技合作,就薯類種質資源、生產、淀粉粉條加工、全營養粉及其應用產品加工等領域的技術研究和推廣,以四川省為重點,并在東南亞、非洲等10多個國家和地區進行了深入的交流與合作,成功地指導開發了淀粉粉條和主食方便烘焙產品,促進了薯類加工及其相關全產業鏈的發展。因地制宜積極拓展薯類與農產品緊密結合的產后貯藏和加工產業,將極大地豐富薯類主食和精深加工產品,確保糧食安全,對薯類和農產品全產業鏈的發展、農業與地方經濟的發展以及國內、國際雙循環和“一帶一路”的發展都將發揮重要的推動作用。