近三年全國I卷理綜“物構”選考題分析及復習策略

陳一銘

[摘要]對近三年全國I卷理綜“物質的結構與性質”模塊選考題所考查的知識點進行比較和分類,并據此提出一些“物質的結構與性質”知識點的復習教學策略及建議。

[關鍵詞]高考全國I卷;物質結構與性質;考題分析;復習策略

[中圖分類號]G633.8? [文獻標識碼]A? [文章編號]1674-6058(2020)02-0060-03

2019年高考全國I卷理綜化學試題在考查化學主干知識的同時,還兼顧了對學生學科核心素養的綜合考查。試卷在整體的難度結構、題型呈現方式等方面保持穩定,但“陳”中帶新,尤其今年,大部分試題素材多以學術專著、科技期刊、會議論文等資料作為情境設置,不僅開闊了學生的科學視野,還體現了高考的導向功能。

縱觀全國I卷理綜“物質的結構與性質”選考題(以下簡稱“‘物構選考題”),相較有機化學選考題難度小,考生只要對相關知識點有所理解與掌握,解答此類題型一般得分率較高,因此,福建的考生普遍選考“物構”題。下面筆者對近三年全國I卷理綜“物構”選考題的題型結構、命題特點和考點能力要求等方面進行深入分析,明確顯性考點和隱性考點,并據此提出一些復習策略及建議。

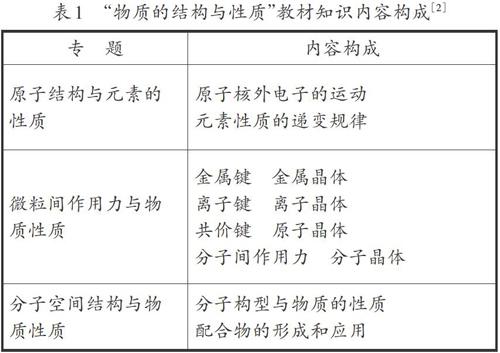

一、蘇教版教材“物質的結構與性質”知識內容構成分析

蘇教版教材選修3開篇專題一《揭示物質結構的奧秘》和終篇專題五《物質結構的探索無止境》,讓學生了解人類探索研究結構性質所取得的成果在科學發展和社會進步中發揮的積極作用,由此調動學生學習的自主性和積極性,樹立學生的科學探究與創新意識、科學精神與社會責任[1]。而對于“物質的結構與性質”的主要內容,蘇教版教材設置了專題二、專題三和專題四,分層次讓學生認識物質的結構與性質的關系,三個專題的具體內容構成如表1所示。

從表1中不難看出,各專題的學習對于學生基礎知識的要求更為嚴格,需要將基礎知識、基本技能等在內的多個方面全部融合起來對內容進行理解,內容布局也呈現由淺入深、循序漸進的特點,最終使學生化學學科核心素養得到全面培養和提升。

二、近三年全國I卷理綜“物構”選考題分析

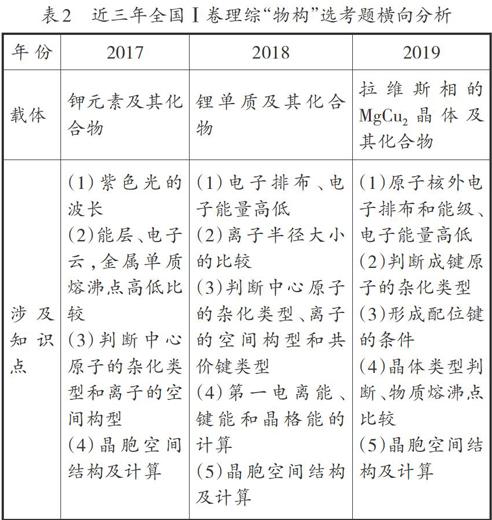

1.試題橫向分析

在表2中對2017年至2019年全國I卷理綜“物構”選考題中考查的知識點進行橫向分析。

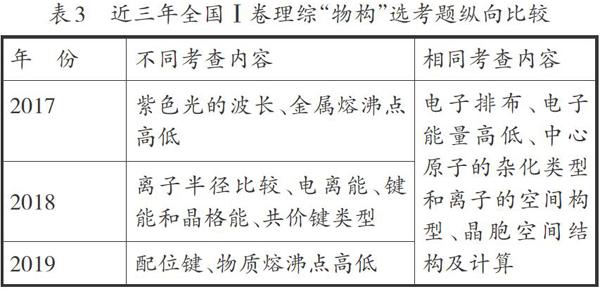

2.試題縱向比較

在表3中對2017年至2019年全國I卷理綜“物構”選考題中考查的知識點進行縱向比較。

從表3中的分析可以看出,近三年的選考題,對“物質的結構與性質”的內容都進行了不同程度的考查,雖然涉及的內容比較全面,但考查的側重點卻不一樣。

3.結合教材內容分析試題難易程度

專題二《原子結構與元素的性質》,包括《原子核外電子的運動》《元素性質的遞變規律》這兩部分知識。本專題考點為原子的核外電子排布式(圖)、原子核外電子運動狀態、電離能、電負性等,并且只有理解了這些基礎內容才能為接下來的學習打好基礎。

【例1】(2018年全國I卷,35題,節選)

Li是最輕的固體金屬,采用Li作為負極材料的電池具有小而輕、能量密度大等優良性能,得到廣泛應用。回答下列問題:

(1)下列Li原子電子排布圖表示的狀態中,能量最低和最高的分別為? 、? 。(填標號)

這道題是有關元素原子電子排布、電子運動狀態和能量關系的綜合考題。學生需在了解原子的核外電子運動狀態與能量關系的基礎上去理解基態原子的電子排布,進而遷移至理解激發態原子核外電子的排布。這部分知識作為高頻考點是最基礎的內容,也是學生最容易得分的點,這就要求教師在教學中要重視學生對于基礎知識的掌握。

專題三《微粒間作用力與物質性質》全面、系統地介紹了四種不同晶體的結構和性質。這部分內容難度比較大,體現在需要記憶的內容較多、晶體結構的立體思維感較強。教師需在學生掌握典型模型的基礎上,不斷進行知識擴展與延伸,不斷進行間斷性的練習,以強化學生對這方面知識的掌握與理解,并使學生能運用知識點去推理論證、綜合分析,進而有效解題。

【例2】(2019年全國I卷,35題,節選)

(3)一些氧化物的溶點如下表所示:

解釋表中氧化物之間熔點差異的原因??? 。

(4)圖(a)是MgCu2拉維斯結構,Mg以金剛石方式堆積,八面體空隙和半數的四面體空隙中,填入以四面體方式排列的Cu。圖(b)是沿立方格子對角面取得的截圖。可見,Cu原子之間最短距離x=? pm,Mg原子之間最短距離y=? pm。設阿伏加德羅常數的值為NA,則MgCu2的密度是? g·cm-3(列出計算表達式)。

這道題第(3)問考查了不同晶體熔沸點的高低比較,不僅要求學生會判斷不同晶體在結構上的區別和性質上的差異,還要會從晶體結構的微觀角度去解釋物質的性質。第(4)問考查的知識點是歷年來高考的熱門考點,幾乎每年都會涉及。由此可知,根據晶體結構利用均攤法推算微粒數、晶體密度、晶胞參數等計算方面的內容是教學的重點和難點。

專題四《分子空間結構與物質性質》,是在共價鍵知識的基礎上更進一步地講述雜化軌道理論和價層電子對互斥理論,對簡單共價分子或離子的結構進行解釋,介紹了等電子體理論,非極性分子和極性分子等定義,及它們對物質性質的影響,最后,通過一些簡單配合物的形成、性質和應用加深學生對配位鍵的理解。

【例3】(2017年全國I卷,35題,節選)

(3)X射線衍射測定等發現,I3AsF6中存在離子,離子的幾何構型為? ,中心原子的雜化形式為??? 。

價層電子互斥理論和雜化軌道理論在高考“物構”選考題中占有極其重要的地位,幾乎每年都會出現,要求考生能夠熟練運用相關理論對陌生分子或離子的空間構型做出正確判斷。在這里需重點指出,教師應教會學生在確定價層電子數的基礎上,結合雜化軌道理論構建空間構型進而確定結構,做到兩個理論之間的融會貫通。

4.試題分析結果匯總

對近三年全國I卷理綜“物構”選考題考查的知識點進行分析可知,“物質的結構與性質”所考查的知識點較少且集中,便于短期復習,集中攻克;各小題知識點之間相對獨立,對思維能力、推理能力要求不高,審題、答題耗時相對較少,考生一般能夠得分。但也存在一定比例的高難度題,因此學生很難得高分,特別是滿分。教師在教學中須對相關知識的側重點加以區分,并加強對重難點知識的突破訓練,不斷對知識進行強化與整合,以保證良好的教學質量。

三、復習策略及建議

通過對高考試題的研究分析可知,“物質的結構與性質”知識點的考查主要體現在原子結構與性質、晶體結構與性質、分子結構與性質三個方面,重在考查基本概念、原理和規律。考試內容相對教學內容有起點高、落點低的特點。因此,在復習教學中教師應切實把握好考綱要求,圍繞抽象概念的理解和空間想象力的構造,做到“內容不拓寬,深度嚴控制,強化熱點,突出重點,化解難點”,以典型物質為載體,深化學生對物質結構、性質及其相互關系的理解,提高復習實效。為構建高效的高考復習課堂,筆者提出如下復習策略及建議。

1.整合教材,構建體系,讓學生做到“耳聰目明”

蘇教版教材在編排時將“物質的結構與性質”知識點內容分散在必修2專題一和選修3中,因此,在復習教學中教師應把兩部分知識有機整合,構建如下三條知識主線以形成體系。

2.深入剖析,理解概念,讓學生做到“心意相通”

“物質的結構與性質”所涉及的概念較為抽象,如電子云、能級、基態、電離能、電負性、晶胞、晶格能、σ鍵和π鍵、氫鍵等,這是學生理解的難點所在。要讓學生能夠靈活應用概念,教師需對概念進行深入剖析,幫助學生準確理解概念。比如第一電離能的概念,就要注意“氣態”“基態”“失去一個電子”等關鍵詞。

3.解讀考綱,明確目標,讓學生做到“胸中有數”

要構建高效的高考復習課堂,不僅要求教師要明確考綱要求,研究近幾年的全國卷和其他省、市的高考卷,對考查知識點和側重點加以明確,以提高復習實效,還要讓學生對復習目標做到胸中有數。復習教學中,教師可以充分利用多媒體展示本部分考綱、知識點和試題,圈出考點,輔以解說,讓學生明確考什么、怎么考、考到什么程度,充分調動學生復習的主動性。

4.精講例題,掌握規律,讓學生做到“氣定神閑”

構建高效的高考復習課堂,要重視專題教學的重要性與實效性。教師可以根據考綱和試卷研究心得,精心教研,自設專題教學,篩選出有針對性的例題,對例題進行精講拓展,由題及類,讓學生觸類旁通,掌握解題規律。當然,教師還可以根據學生的反饋情況,如學生周考和月考等反映出的共性問題和較難掌握的知識點,自設專題教學,提高復習實效。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國教育部.普通高中化學課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]王祖浩.普通高中課程標準實驗教科書·化學(選修3):物質結構與性質[M].南京:江蘇教育出版社,2017.