橋梁轉體施工過程中球鉸應力研究

李衛平

摘 要:橋梁轉體施工技術廣泛用于跨越河流、峽谷及既有線路的橋梁施工中,橋梁轉體施工關鍵設備之一是轉動球鉸,球鉸應力的合理性將決定橋梁轉體施工的成敗以及橋梁整體質量。文章應用大型有限元軟件 ANSYS 建立轉動球鉸計算模型對球鉸應力進行模擬計算分析,并結合工程實例對橋梁轉體施工過程中球鉸應力進行監測,研究結果可為橋梁轉體施工提供借鑒。

關鍵詞:橋梁;轉體施工;球鉸應力;研究分析

中圖分類號:U442.55

0 引言

橋梁轉體施工是一種高效的新型橋梁施工技術[1-2],施工中需選取合適的位置進行橋梁的節段澆筑,然后將梁體結構運用轉動的方法準確放置在預定位置[3-5]。在橋梁轉體施工中最為關鍵的節點是轉動球鉸,球鉸的制作也是要求最為精細、難度最高的一個環節。轉動球鉸一般是在工廠加工制作,經過調試上下球鉸的接觸達到一定精度要求后在現場安裝,它的設計、制作和安裝是否得當直接關系到橋梁轉體施工的成敗[6-8]。在橋梁轉體施工過程中,球絞的應力狀態至關重要,其計算結果對后續結構設計以及其他相關參數的計算會產生較大影響,甚至影響結構的安全穩定[9-10]。

國外對于球絞接觸應力的研究較早,Parsons、Tuba[11-12]在理論層面采用位移方法對球絞接觸應力進行了分析,依據接觸狀態假設,求解了球絞接觸面應力。國內對于球鉸應力的研究起步較晚,現行規范[13]對于豎向力作用下球鉸的受力按照平面簡化處理,雖然能滿足工程應用,卻也存在很大誤差。本文應用大型有限元軟件ANSYS建立轉動球鉸計算模型對球鉸應力進行模擬計算分析,結合工程實例對橋梁轉體施工過程中球鉸應力進行監測,以期研究結果為現澆梁轉體施工提供技術支持和保障。

1 工程簡介及轉體系統構成

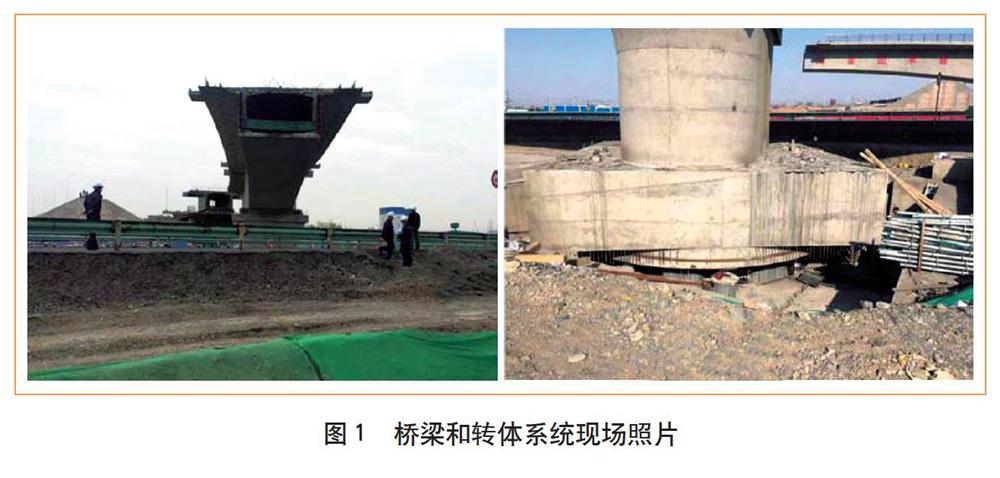

本工程橋梁為連續梁,梁體采用單箱、單室、直腹板、變高度預應力混凝土箱梁結構,箱梁梁長177.5m,頂寬12 m,底寬6 m,中支點梁高4.4 m,邊支點及跨中梁高3.8 m。箱梁梁高變化段,梁底曲線采用二次拋物線,梁下部結構采用圓端形橋墩,基礎采用鉆孔樁。箱梁與營業線路夾角為55°,需順營業線路掛籃澆筑懸灌段至最大懸臂狀態,然后將2主墩逆時針水平旋轉55°至原設計位置,再施工合攏段(圖1)。

橋梁轉體施工是將橋梁整體或分成2個半整體在偏離橋梁設計軸線某個角度的位置進行施工,施工完成后再利用轉動系統使其轉動到橋梁設計軸線位置[13-14]。橋梁轉動系統上、下轉盤接觸球面采用摩擦系數較小的四氟乙烯滑片,待梁體施工完成后,通過砂箱將梁體重量移至球鉸,然后通過稱重、配重后,再采用安裝在牽引反力座上的2套轉體千斤頂張拉牽引索,在力偶作用下,上轉盤通過繞軸在下承臺上轉動,從而實現轉體系統的轉動[15-16]。

橋梁轉動系統主要有承重系統、頂推牽引系統和平衡系統3大部分組成[17](圖2)。

(1)承重系統。承重系統由上、下轉盤和轉動球鉸構成,上轉盤支承轉體結構,下轉盤與樁基礎相連,通過上轉盤相對于下轉盤轉動達到轉體目的。

(2)頂推牽引系統。頂推牽引系統由牽引設備、牽引反力支座、助推反力支座構成。

(3)平衡系統。平衡系統由自身結構、上轉盤8對60cm的鋼管混凝土圓形撐腳、大噸位千斤頂及梁頂3號段放置的5 m3的備用水箱構成。

2 有限元模擬分析

2.1 有限元模型

采用大型有限元軟件ANSYS對轉動球鉸應力進行模擬計算分析。用實體單元Soild95模擬混凝土,上球鉸和下球鉸的接觸面采用conta174和targe170來模擬。轉動球鉸節點主要采用實體單元,實體單元網格劃分較為繁瑣,為了能準確模擬上下球鉸間的接觸狀況,轉盤部分采用六面體單元,并在接觸部分加密網格劃分。下球鉸為目標面,采用targe170單元,上球鉸為接觸面,采用conta174單元模擬,targe170單元和conta174單元通過設置面-面接觸模擬上、下球鉸之間的接觸[18]。為了能使接觸模擬分析得到較好的收斂,接觸部分鋼板與其上部核心混凝土采用六面體單元,其余混凝土部分采用四面體單元,自由網格劃分。考慮到中間接觸部分為直接受力構件且受力較為集中,此處網格劃分應該較為細密,外圍混凝土網格則較為稀疏,這樣有利于提高計算精度和縮短計算時間。為模擬上下球鉸的接觸作用,設置接觸單元參數,使得ANSYS自動調整接觸面間的偏差值,消除初始滲透和初始縫隙。在計算中,ANSYS自動預測接觸行為,從而確定合理的荷載增量,在每一荷載子步更新接觸剛度。轉體系統球鉸有限元計算模型如圖3所示。

2.2 計算結果分析

模擬計算結果表明,1號墩墩頂支座所受恒載支反力為42684kN,2號墩墩頂支座所受恒載支反力為42673kN,說明2個主墩結構相同且受力大小基本相等。為此,以下僅給出橋梁1號墩球鉸應力計算結果。

(1)橋梁1號墩轉體20°及轉體55°的球鉸應力云圖見圖4、圖5,由圖4、圖5可以看出,1號墩球鉸在轉動狀態下應力分布較為均勻,未出現明顯應力不均或者應力集中點,各計算點應力均處于安全范圍內。1號墩轉體至20°時橫向應力最大值為-5.91MPa,縱向應力最大值為-21.93MPa,豎向應力最大值為-5.999MPa,第1主應力最大值為-4.09MPa,第3主應力最大值為22.36MPa;1號墩轉體至55°時橫向應力最大值為-5.844MPa,縱向應力最大值為-21.761MPa,豎向應力最大值為-6.07MPa,第1主應力最大值為-4.047MPa,第3主應力最大值為-22.672MPa。

(2)表1給出1號墩轉動前、轉體過程中轉動至不同角度時,5個計算點位置的球鉸豎向應力,從表1可以看出,橋梁轉體過程中球鉸豎向應力最大值發生在轉動20°時,其值為-6.25 MPa。

3 球鉸應力監測

橋梁轉體施工過程中球鉸是最為關鍵的部位,受力非常復雜,為確保其在施工過程中的受力合理以及轉動施工的順利進行,需要對球鉸應力進行實時監測,確保施工過程中結構的可靠性和安全性。只有保證球鉸應力在安全控制范圍內,才能保證橋梁受力狀態符合設計要求。因此,需對計算點處的豎向應力進行實時監測,并將監測結果與計算模擬值進行對比,分析在某一時刻的應力值是否一致。

3.1 球鉸應力影響因素

影響球鉸應力的因素主要有混凝土的收縮徐變、溫度影響[19-20]。

(1)混凝土收縮徐變。由于收縮徐變的影響,使得應力計的非受力應變增加,使得測試結果與理論結果相比相差太大,所以要得到實際應力,須將混凝土的受力應變從總應變中分離出來,即應扣除收縮徐變對測試結果的影響。

(2)溫度影響。混凝土的溫度變化與大氣溫度變化密切相關,由于大氣溫度的影響,傳感器鋼弦的應變和自振頻率均將發生變化。所以為了消除溫度對測量值的影響,讀取數據應在早晨太陽輻射較小時完成。

3.2 測點布設

在下轉盤對應計算點布置應力監測點,以監測施工過程中監測點處應力變化及應力分布情況,并與模擬計算值進行比較,根據球鉸應力分布推算兩端懸臂重量不平衡狀況,對整個轉體體系旋轉前后的兩端平衡控制與調整起到指導作用。

結合球鉸應力模擬計算分析結果,取1號墩下轉盤為監測對象,對1號橋墩球鉸下轉盤底部四周和正中心對應布置的5個應力監測點進行監測。應力監測采用振弦式應變計,應變計布置在非擴大截面的普通鋼筋上,通過監測點數據反映監測斷面橫向的分布應力。5個應力監測點布置如圖6所示。

3.3 監測結果分析

表2給出了1號墩球鉸在轉動狀態下的應力監測結果,由表2可見,轉體前球鉸最大應力為-4.93MPa,轉體過程中球鉸最大應力為-5.05MPa,發生在轉體20°時的4號測點。

4 計算與監測結果對比分析

表3給出了1號墩球鉸豎向應力模擬計算值與監測值差值對比結果,由表3可知,1號墩在轉體狀態球鉸應力監測值與模擬計算值相差不大,差值位于0.83~1.52MPa之間,表明球鉸豎向應力監測值變化趨勢與模擬計算值基本一致。

5 結論

(1)采用ANSYS有限元軟件對橋梁轉體施工中球鉸應力分布及應力變化進行模擬計算與監測分析,確保了橋梁轉體施工的安全,對整個轉體體系旋轉前后的兩端平衡控制與調整起到指導作用。

(2)由1號墩球鉸在轉動狀態下應力云圖可知,整個轉動過程中未出現明顯應力不均或者應力集中點,測點應力均處于安全范圍內。

(3)1號墩在轉動狀態下球鉸豎向應力監測值與計算值基本一致,差值位于0.83~1.52MPa 區間,表明在整個轉體施工過程中球鉸受力合理滿足要求。

參考文獻

[1]張聯燕. 橋梁轉體施工[M]. 北京:人民交通出版社,2003.

[2]程飛,張琪峰,王景全. 我國橋梁轉體施工技術的發展現狀與前景[J]. 鐵道標準設計,2011(6).

[3]李東鋒. 連續梁轉體施工系統設計[J]. 蘭州交通大學學報,2014,33(33).

[4]程琳,張堃. 橋梁轉體施工方法的應用與關鍵技術[J]. 交通世界,2018,25(9).

[5]項海帆,姚玲森.高等橋梁結構理論[M].北京:人民交通出版社,2000.

[6]趙勇為.轉體施工中連續剛構梁橋力學特性分析[D].甘肅蘭州:蘭州交通大學,2013.

[7]陳寶春,孫潮,陳友杰.橋梁轉體施工方法在我國的應用和發展[J].公路交通科技,2001,18(2).

[8]錢桂楓.滬杭高鐵超大噸位轉體施工拱橋建造技術[M].北京:中國鐵道出版社,2012.

[9]何俊.大跨度連續梁橋轉體施工力學特性分析[D].甘肅蘭州:蘭州交通大學,2012.

[10] JTG/TF 50-2011公路橋涵施工技術規范[S]. 2011.

[11] 張子杰,張項忠. T型剛構大型懸臂箱梁轉體橋轉體過程精度控制問題[J].施工技術,2012(23).

[12] 耿會勇.轉體橋梁磨心施工及轉動體系摩擦系數測定[J]. 施工技術,2012(2).

[13] JTJ 041-2000 公路橋涵施工技術規范[S]. 2000.

[14] 朱紅偉.轉體橋稱重試驗技術研究[J].天津建設科技報,2010(6).

[15] 張解放.T 型剛構橋轉體施工技術[J].石家莊鐵道學院學報,2006,19(4).

[16] 徐升橋,任為東,李艷明,等.丫髻沙大橋主橋施工關鍵技術研究[J].鐵道標準設計,2001(6).

[17] 魏峰,陳強,馬林.北京市五環路斜拉橋轉動體不平衡稱重試驗分析[J].鐵道建筑,2005(4).

[18] 秦忠強.綏芬河大跨度斜拉橋水平轉體施工技術研究[D].天津:天津大學,2006.

[19] 劉建. 平轉法施工球鉸受力分析及不平衡力矩預估[D]. 山東濟南:山東大學,2019.

[20] 余常俊.鐵路立交橋轉體法施工安全技術研究[J].鐵道建筑,2010(7).

[21] 周廣偉,黃龍華.橋梁轉體施工技術[J].華東公路,2007(6).

收稿日期 2019-11-26

責任編輯 朱開明