對口引流術治療高位復雜性肛瘺的臨床分析

張延平

廈門市第五醫院,福建廈門 361101

高位復雜性肛瘺是發生于外括約肌深部的肛腸疾病,其形成多個瘺道,引發流膿、瘙癢、疼痛等癥狀,并會引起排便不暢,患者感受到明顯的不適,對于日常生活活動形成困擾,患者往往承受著巨大的心理壓力[1]。病情的持續進展,容易對其他臟器組織形成刺激和損傷,誘發相關并發癥發生,存在癌變風險,增加疾病的危害程度。為了減輕高位復雜性肛瘺患者的身心痛苦,恢復其正常生活,需要結合疾病特點,實施手術治療。而在手術治療期間,改善患者臨床癥狀的同時,還要維護其肛門功能,預防各類并發癥的發生,促進患者的快速、良好恢復,盡快擺脫疾病對于日常生活的困擾[2]。2018年9月—2019年10月期間該研究通過對82例高位復雜性肛瘺患者手術治療及術后恢復情況的觀察,探討對口引流術的應用療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

該組研究對象為方便選取該院收治的82例高位復雜性肛瘺患者,行分組對照研究(觀察組和對照組各41例)。該研究經由醫院倫理委員會批準,并得到患者及其家屬的知情同意,并簽署知情同意書。納入標準:經直腸指檢和肛門鏡檢查確診為高位復雜性肛瘺;排除標準:不符合手術適應證,合并惡性腫瘤疾病、心腦血管重癥疾病、肝腎重癥疾病。對照組中,男女患者比例為 23/18;年齡 35~74 歲,平均年齡(54.45±4.67)歲。觀察組中,男女患者比例為24/17,年齡34~72歲,平均年齡(55.08±4.84)歲。兩組患者的基本資料差異無統計學意義(P>0.05),對照研究具有可行性。

1.2 方法

觀察組(對口引流加掛線術):術前觀察患者的流膿、疼痛等癥狀,通過肛門鏡檢查,明確瘺管大小、長短、數目,清潔和消毒肛門及肛周部位,進而實施對口引流術進行治療。患者取截石位,行骶管麻醉。在肛門口位置,作人造外口(2.5 cm左右),由主管道從人造外口部位置入探針,對內口情況進行探查,將主管道齒線以下部位切開,形成“V”字形切口。齒線以上的高位管道,將橡皮筋系在球頭探針的尾部,并由人造外口向內口拉出,調節松緊度后結扎。在支管外口部位,作放射狀切口,用止血鉗破壞支管道,確保主管道通暢引流。支管和主管之間的切口用膠膜條結扎。修整切口部位皮膚,實施引流止血。

對照組(切開掛線術):術前通過肛門指診、肛門鏡檢查,掌握患者的實際病情,進而實施切開掛線術進行治療。患者取截石位,行骶管麻醉。在肛門后正中部位,作人造外口(2.2 cm左右),切開內外括約肌的皮下部低位管道(呈放射狀),將外口的壞死組織清理干凈。探針掛入橡皮筋,并對高位管道(外括約肌深部)進行拉緊、結扎,切除支管,最后行切口修整(呈“V”形)、止血、包扎等操作。

1.3 觀察指標

①臨床療效:觀察兩組患者的術后恢復情況,評價為顯效(創面完全愈合,流膿、腫痛、瘙癢癥狀完全消失)、有效(創面基本愈合,流膿、腫痛、瘙癢癥狀顯著減輕,存在輕微的不適感)、無效(創面愈合不佳,仍存在顯著的流膿、腫痛、瘙癢癥狀)等標準,統計治療顯效、有效以及發生肛門失禁、肛門潮濕、肛管畸形等并發癥的患者比例(治療有效率和并發癥發生率)。②術后恢復情況:觀察兩組患者的術后恢復情況,并對其創面完全愈合時間、住院時間進行記錄。③生活質量:應用生活質量量表(SF-36)評分,對于患者術后恢復期間的生活質量進行評價,SF-36評分越高,說明患者的生活質量越好。

1.4 統計方法

采用SPSS 19.0統計學軟件對數據進行分析,計量資料用均數±標準差()表示,進行t檢驗;計數資料采用[n(%)]表示,進行χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

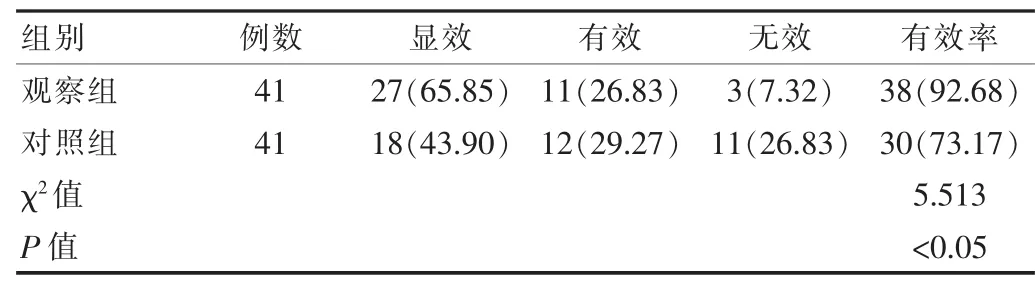

2.1 治療效果

比較兩組患者的治療效果,觀察組患者的治療有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者的治療效果比較[n(%)]

2.2 并發癥發生情況

觀察兩組患者的并發癥發生情況,觀察組患者的并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義 (P<0.05),見表 2。

表2 兩組患者的并發癥發生情況比較[n(%)]

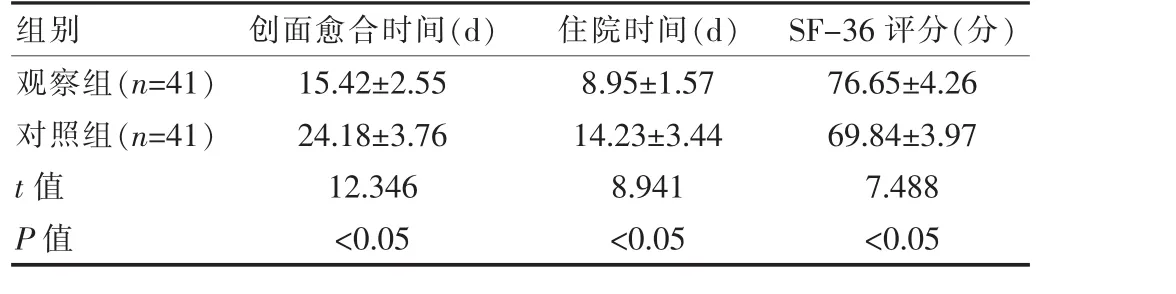

2.3 術后恢復情況

觀察兩組患者的術后恢復情況,觀察組患者的創面愈合時間、住院時間比對照組更短,生活質量比對照組更高,差異有統計學意義(P<0.05),見表 3。

表3 兩組患者的術后恢復情況比較()

表3 兩組患者的術后恢復情況比較()

組別 創面愈合時間(d) 住院時間(d) SF-36評分(分)觀察組(n=41)對照組(n=41)t值 P值15.42±2.55 24.18±3.76 12.346<0.05 8.95±1.57 14.23±3.44 8.941<0.05 76.65±4.26 69.84±3.97 7.488<0.05

3 討論

高位復雜性肛瘺是肛周膿腫、直腸肛門損傷及其他因素引發的肛腸疾病,表現為肛門流膿,伴隨有腫脹、疼痛、瘙癢之感[3]。高位復雜性肛瘺患者由于存在多個瘺道,其癥狀表現更為嚴重,在損害其肛門功能的同時,還會危害其他臟器組織,增加疾病的危險性。手術是治療的有效方法,可處理內口及瘺管近端,切除發生感染的肛門腺、肛門腺導管以及肛隱窩,清除壞死組織[4]。但是在高位復雜性肛瘺的手術治療中,則需要考慮到瘺管的深度、走行特點,并掌握肛周膿腫范圍、管道與肛道距離。將內口切除,并將瘺管主管道內端清除。在選擇手術治療方式時,需要考慮到手術操作的創傷性,分析手術創傷對于組織缺損、創口愈合以及肛門功能的影響[5-7]。

在高位復雜性肛瘺的臨床治療中,常規采用切開掛線治療術,同時利用手術切開與掛線療法,將病變部位的皮膚、皮下組織切口后,對肛門外括約肌深部進行結扎處理。而結扎線能夠產生機械性壓力,促進結扎部位括約肌發生狹窄、壞死,清除病灶組織的同時,截斷感染途徑,進而改善患者的臨床癥狀,同時還能夠保留肛門括約肌功能[8-9]。但是切開掛線治療術也存在顯著的缺點,主要體現為創傷性較大,患者術后恢復較為緩慢,容易受到各類并發癥的困擾。而對口引流術的應用,則是對切開掛線治療術的改進。采取非全程掛線的方式,在內括約肌與外括約肌淺層切開其管道[10]。在外括約肌深層的管道部位,行橡皮筋掛線。在肛皮線至齒線部分,清除創口內的腐敗、壞死組織,進而實施引流,有利于創面的快速、良好愈合。手術治療期間,患者的肛門功能可以得到有效保存,進而降低術后并發癥的發生風險。相比于切開掛線治療術,對口引流術在高位復雜性肛瘺臨床治療中的應用效果更好[11-12]。

該組研究結果顯示,在對口引流術治療及術后恢復期間,觀察組中92.68%的患者治療有效,9.76%的患者在術后出現并發癥,術后(15.42±2.55)d創面完全愈合,術后(8.95±1.57)d患者順利出院,術后的 SF-36評分為(76.65±4.26)分。在切開掛線治療術治療及術后恢復期間,對照組中73.17%的患者治療有效,29.27%的患者在術后出現并發癥,術后(24.18±3.76)d創面完全愈合,術后(14.23±3.44)d患者順利出院,術后的 SF-36 評分為(69.84±3.97)分。與切開掛線治療術相比,對口引流術的應用,有利于肛門功能的良好恢復,降低術后并發癥的發生風險,進而改善患者的生活質量,充分凸顯了對口引流術在高位復雜性肛瘺臨床治療中的優勢作用。應用對口引流術治療高位復雜性肛瘺,患者可以更加快速、良好的恢復健康,能夠獲得更為理想的預后,減少疾病對于其日常生活的困擾。

綜上所述,在高位復雜性肛瘺的臨床治療中,對口引流術具有良好的應用療效。