體位擺放對全身麻醉氣管插管下內鏡粘膜下剝離術患者的影響

黃浪娟

(南方醫科大學深圳醫院,廣東 深圳 518000)

引 言

內鏡粘膜下剝離術多在氣管插管全身醉麻下進行,可有效避免胃鏡操作造成的反流誤吸[1],保證患者安全。氣管插管操作一般是在平臥位下完成,然后再根據手術需要更換體位。ESD患者常規手術體位為左側臥位[2],相比于平臥位行氣管插管后再擺放患者成左側臥位,直接左側臥位插管提高整個工作效率、醫護滿意度和患者滿意度,本研究針對兩種不同體位對全身麻醉氣管插管下內鏡粘膜下剝離術患者的影響做出研究[3]。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年至2020年間我院進行內鏡粘膜下剝離術手術的患者120名,其中包括60例平臥位插管和60例左側臥位插管,其中女患者有68人,男患者有52人,年齡介于20~70歲之間,體重介于40kg~80kg之間,身高介于155cm~183cm之間,其中在這些患者中患有胃早癌的有16例,食管早癌的有12例,患有糖尿病的有18例,其手術的平均時間在1.4小時至2.28小時之間。將患者隨機分為兩組,將使用左側臥位插管的60名患者列為觀察組,使用平臥位的60名患者列為對照組。

1.2 方法

1.2.1對照組在患者入室后做好常規術前護理評估,選擇常規麻醉方式,平臥位做麻醉準備,三方核查后開始取平臥位行氣管插管全麻,氣管導管固定后,確保生命體征平穩,工作人員開始擺放患者手術體位,固定體位后開始手術[4]。

1.2.2觀察組在患者入室后做好常規術前護理評估,做好麻醉前準備,選擇優化方案,指導患者自主擺放手術體位,調整自身體位舒適度,同時根據患者主訴調整體位墊位置,提前適應體位,跟患者及手術醫生確認體位后,固定體位,三方核查后開始行左側臥位氣管插管全麻,氣管導管固定后,確保生命體征平穩,開始手術。

1.3 觀察指標

本次研究的觀察指標包括:

1.3.1體位管理指標:麻醉后體位擺放平均時間、體位擺放訪視、是否二次擺放體位,擺放體位人力成本;

1.3.2體位安置并發癥發生率;

1.3.3氣管插管麻醉技術難度指標:平均插管時間、以此插管成功率。

1.3.4醫護滿意度。

1.4 統計學分析

對內鏡粘膜下剝離術圍手術期患者安全進行討論,數據采用SPSS19.0進行統計學分析。在本次實驗中,針對手術體位管理、體位安置并發癥、插管麻醉技術難度上則為計數統計,分別實施x2檢驗,P<0.05為具有統計學意義。

2 結 果

2.1 比較兩組手術體位管理

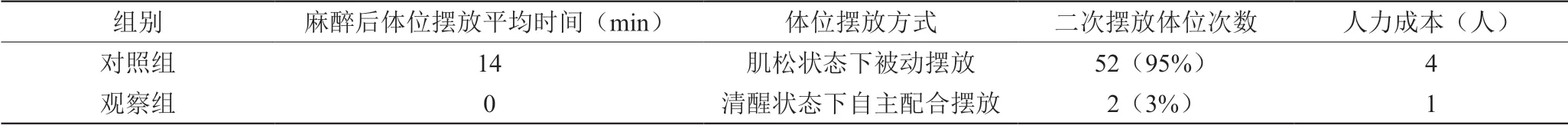

針對兩組患者的手術體位管理中的體位擺放方式,擺放用時以及人力成分進行了調研分析,結果如表1所示,以觀察組患者表現結果更優。

表1 兩組患者手術體位管理結果對比

2.2 比較兩組體位安置并發癥

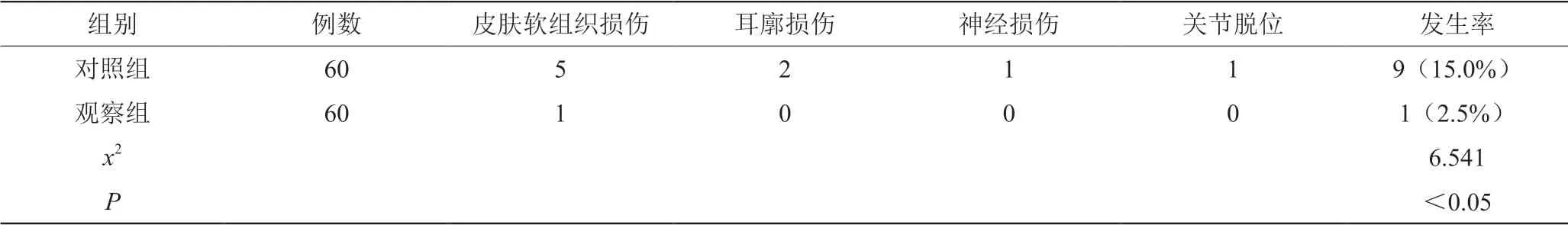

針對患者的體位安置并發癥情況開展統計分析,重點問題發生在皮膚軟組織損傷、耳廓損傷[4],觀察組并發癥發生率更低,即觀察組發生率為2.5%,對照組則為15.0%,結果如表2所示。

表2 兩組患者體位安置并發癥發生率(例,%)

2.3 比較兩組插管麻醉技術難度

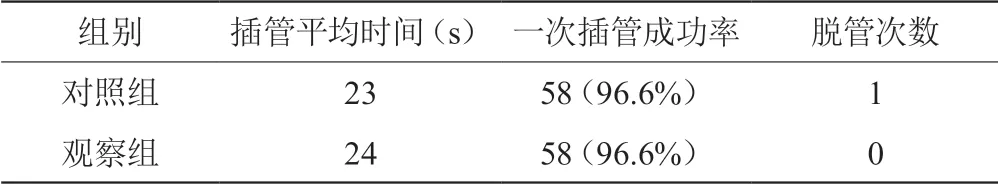

從技術難度對比中,兩組對比差異不大,不具有可比性,結果如表3所示。

表3 兩組患者手插管麻醉技術難度對比分析

2.4 比較兩組手術醫生、麻醉醫生、手術護士滿意度

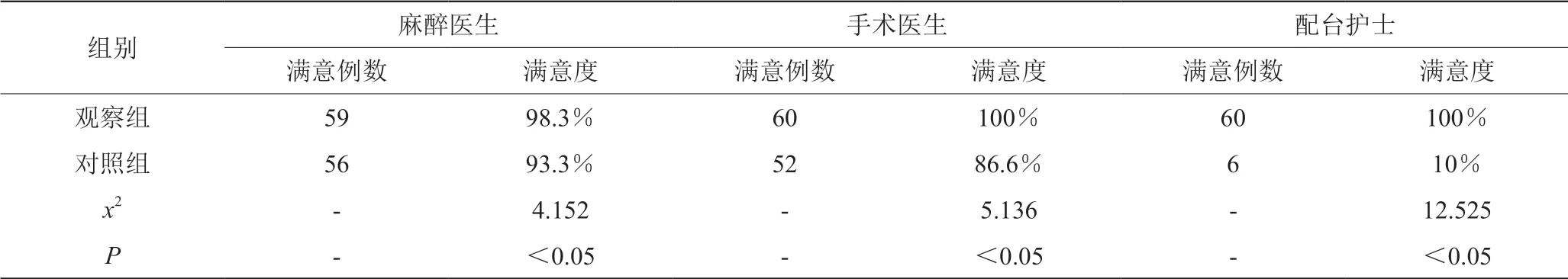

針對兩組采取不同體位下行氣管插管的患者,采取問卷形式,分別調查麻醉醫生、手術醫生、配臺護士滿意度,表格分值范圍均在0~100分間,高于80分為滿意,低于80分為不滿意,分數越高表明醫護人員滿意程度越高。滿意度=(滿意例數/總例數)×100%。

如表4所示:觀察組滿意度更高,即觀察組麻醉醫師和手術醫師滿意度分別為98.3%和100%,對照組則為93.3%和86.6%,而配臺護士的滿意度中,觀察組為100%,對照組則為10%,差異具有統計學意義。

表4 兩組醫患護理滿意度

3 討 論

圍術期手術護理不容小覷[5],做好充分的術前準備更是手術成功的基本條件,能促進患者更好的術后康復。本研究表明,觀察組在內鏡粘膜下剝離術中的臨床表現都優于對照組,節省了麻醉后體位擺放時間;節約了人力成本,提高了工作效率[6];提高了醫護滿意度。在臨床治療中,側臥位體位本身就易引起體位性損傷[7],在麻醉前按需擺放體位,患者能在清醒狀態下自主配合,減少了麻醉后患者搬動次數,可以降低體位性損傷的發生的機率,從而減少了體位安置并發癥的發生;隨著氣管插管技術的不斷發展,有關于側臥位插管的研究越來越多,側臥位氣管插管較平臥位插管可避免喉結松弛梗阻,觀察組相較于對照組減短了術前麻醉時間[8],減少了患者麻醉后體位搬動而影響氣管插管導管移位脫出、循環波動、醫源性損傷的風險;更好的保證圍手術期患者生命安全;同時也能更好的促進患者康復。

4 結 論

內鏡粘膜下剝離術患者左側臥位下行全身麻醉氣管插管比平臥位插管效果更佳,對患者的身心健康也有很大幫助,給醫護工作中減輕一定工作量,提高了醫護滿意度,在實際臨床過程中發揮著非常重要的作用,可在臨床工作中推廣使用[9]。