培養化學核心素養的學生實踐路徑研究

張 蓮

(重慶南開中學校 重慶 400030)

一、問題的提出

近年來,聯合國教科文組織、歐洲聯盟、經濟合作與發展組織等國際組織和世界各國都高度重視“素養”的研究,并將其作為推進課程建設的核心。學者共同認為“核心素養”是“個體適應未來社會生活和個人終生發展所必須具備的”,是“不同學習領域、不同情境中都不可或缺的共同底線要求,是關鍵的、必要的也是重要的素養”。

2014年3月,教育部印發《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》(以下簡稱《意見》),首次提出“核心素養”這一重要概念,高中化學課程標準修訂組根據《意見》精神,結合高中化學的學科特點,擬定高中化學學科核心素養。王云生指出,高中課程標準修訂過程中,有一種意見,主張用“宏觀辨識與微觀探析”“變化觀念與平衡思想”“證據推理與模型認知”“實驗探究與創新意識”“科學態度與社會責任”等五項內容來概括化學核心素養[1]。近三年,化學學科核心素養研究的文獻中可以提煉出宏觀層面和實踐層面兩個研究視角,宏觀層面主要研究學科核心素養概念界定、內涵和構建要素;實踐層面主要研究化學學科核心素養的培養策略和方式。劉前樹在研究中指出:化學素養有核心層面和應用層面,應用層面分為“文化性(Cultural)化學素養”和“實踐性(Practical)化學素養”[2]。

實踐是培養學生化學核心素養的重要途徑,豐富教學主題,開展高效活動,探索學生實踐的路徑迫在眉睫。目前,對于學生實踐路徑的相關研究不多,且主要集中在高等院校和中職類院校基于學生社會實踐、專業實踐,以突出大學畢業生的就業能力,對于中學學生實踐路徑的研究則是少之又少。湛江市肖漢蓮老師以化學實驗為例,探析發展學生化學核心素養的途徑[3],此研究也僅為個例,并沒有對學生實踐的路徑作出較為系統的研究與論述。

二、開展學生實踐的意義

高中化學課程標準從五個維度對化學核心素養給出了清晰的界定。教育實踐者關注的是在具體的教學實踐中,究竟該以怎樣的教學路徑使其落地生根,真正在具體的教與學活動中,讓“化學核心素養”內化為學生自身的素養,促進學生的發展。有效的學生化學實踐,離不開具體的知識與技能,更離不開相應的化學思考,而在解決問題的過程中,人的情感、態度與價值觀自然會得到充分彰顯。從這樣的角度來看,學生實踐實則可以理解為培養學生化學素養的“牛鼻子”,牽一發而動全身。

(一)有利于培養學生學術性化學素養

化學素養是關于學生知識、技能、情感、態度、價值觀等多方面要求的結合體,它指向過程,關注學生在其培養過程中的體悟。學生對化學知識的建構是通過宏觀、符號、微觀的三重表征形成的,通過化學符號將宏觀現象與微觀本質進行聯系,把握知識的內在邏輯,這體現為學術性化學素養。

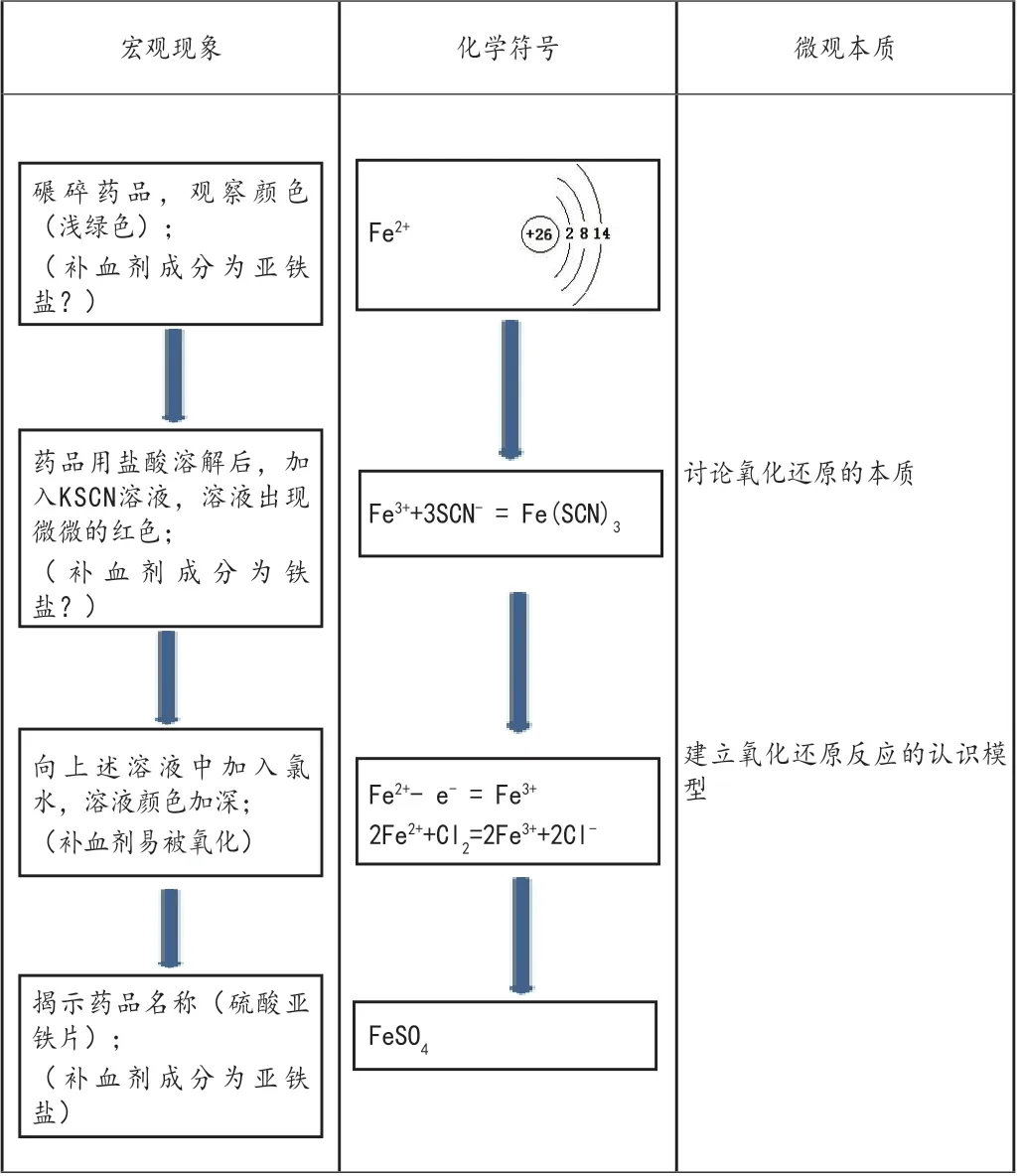

案例1:探究補血劑的有效成分

宏觀現象 化學符號 微觀本質 碾碎藥品,觀察顏色(淺綠色);(補血劑成分為亞鐵鹽?)Fe2+images/BZ_100_1792_768_1887_909.pngimages/BZ_100_1432_933_1457_1028.png藥品用鹽酸溶解后,加入KSCN溶液,溶液出現微微的紅色;( 補血劑成分為鐵鹽?)images/BZ_100_1772_924_1797_1066.png討論氧化還原的本質Fe3++3SCN- = Fe(SCN)3images/BZ_100_1425_1237_1450_1332.pngimages/BZ_100_1780_1199_1805_1341.png向上述溶液中加入氯水,溶液顏色加深;(補血劑易被氧化)Fe2+- e- = Fe3+2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-建立氧化還原反應的認識模型images/BZ_100_1428_1497_1453_1577.png揭示藥品名稱(硫酸亞鐵片);(補血劑成分為亞鐵鹽)images/BZ_100_1783_1485_1808_1603.pngFeSO4

根據觀察顏色,初識藥品含Fe2+;動手檢驗,含有少量Fe3+;進一步探究,還有大量的Fe2+,得出結論:補血劑成分為Fe2+,Fe2+易被氧化為Fe3+。一波三折,通過化學符號將宏觀辨識與微觀探析相結合,建立起氧化還原反應的模型。

(二)有利于提高學生應用性化學素養

化學在生活中的應用,指學生將化學知識運用于生活中解釋和解決生活問題,以及對化學與社會文化關系的認識。學生應用化學知識去解決生活問題,在解決過程中體會化學學科的價值,利用化學知識提升生活質量,改變生活態度,轉變生活觀念,選擇科學的生活方式,這體現為應用性化學素養。

案例2:探究維生素C(Vc)與人體健康

問題1:Vc有哪些性質?

問題2:Vc有哪些生理功能?

問題3:如何判斷身體是否缺乏Vc?

問題4:哪些食物含Vc高?

問題5:補鐵應補幾價鐵?為何與Vc同服有利于吸收?

問題6:如何加工蔬菜,防止Vc流失?

本探究主題與生活緊密相連,采用定性實驗(維生素C的酸性和還原性)和定量實驗(食物維生素C含量測定)相結合的探究方式,通過一個接一個的實際問題的探究活動,使學生收獲知識和快樂。

(三)有利于發展學生終生性化學素養

核心素養具有發展性,是一個伴隨終生可持續發展、與時俱進的動態優化過程,是個體能夠適應未來社會、促進終生學習、實現全面發展的基本保障[4]。

化學核心素養在學生未來的學習和生活中能否得到持續發展,取決于學生是否有終生、持續探討化學并增加其知識的興趣和意愿,即需要有動力系統的支撐[2]。例如,學生是否熱愛化學,是否對非正式情境如電視節目中與化學相關的主題表現出興趣,是否對環境、能源、食品安全等問題有充分的責任感,是否能建立對化學價值與局限性的正確態度,并在此基礎上形成正確的價值觀等,這體現為終生性化學素養。

三、建構學生實踐的路徑

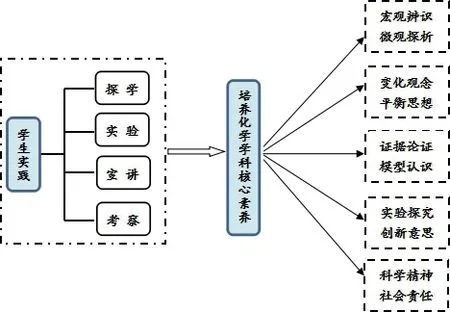

新課改倡導科學探究,以實驗為主的探究活動應運而生,實驗探究似乎成為了學生實踐的全部。真實的學生實踐應該是形式多樣的,是讓學生用自己的眼睛觀察,用自己的頭腦思考、判斷,并給出自己的答案,學生在實踐活動中回歸化學本源,讓化學學習更接近真實。研究學生實踐的路徑,豐富學生的體驗,將隨意的、零星的、單一的田野式路徑發展為有規劃、多方位、系統的田園式路徑,從實踐的空間、內容、場地、評測等方面建構學生實踐的有效路徑,在實踐中培養化學核心素養。學生實踐路徑與培養化學學科核心素養的關系如下圖:

(一)探學——互學之路

“自主、合作、探究”是新課標的基本理念,開展自主合作的探學,對于激發學生的學習積極性、提高分析解決問題的能力及交流合作的能力有重要作用。探學有如下鮮明的特點:探學以學生為中心,學習是個性化的,學習內容是自己確定的;探學過程互相交流,學習者之間是協商的、合作的;探學方式具有創造性和再生性,可以隨時隨地進行。探學之路多種多樣,如“學生授課”“故事課堂”“學生命題”等。

“學生授課”,由學生備課講課。這個獨立、主動、探索的學習過程,不僅能日益提高學生學習的主動性,更能促進學生綜合能力的提高。學生自學,參閱內容相關課外書籍,認真備課,有利于培養學生的自學能力;撰寫教案有利于鍛煉學生的邏輯思維能力;授課過程更能鍛煉學生的組織能力和表達能力。“學生授課”這一教學方式,無疑能夠增加學生的新鮮感,活躍課堂氣氛。

“故事課堂”,由學生講述關于化學的小故事。學生通過廣泛閱讀、觀察、搜索,根據自己的興趣、特長選擇故事主題,如“有趣的元素”“化學科學家的故事”“安全故事”等。“故事課堂”里的化學故事,有的紛繁復雜,有的驚險離奇,有的令人扼腕長嘆……學生在跌宕起伏的情節中感受化學好玩、易學、有用,在是非辨別中升華情感。

“學生命題”,由學生設計試卷、相互考評,使之形成思維,養成規范,這不失為提高學生核心素養的一種有效手段。“學生命題”有利于培養學生收集處理信息的能力和獲得新知的能力,能讓學生感受知識產生和發展的過程,達到思維換位,知識移位,從而體現人本位的教育理念。

(二)實驗——探究之路

實驗是探究物質性質及其變化規律的重要工具,也是很多學生對化學學科感興趣的主要原因,實驗探究過程能培養和發展學生的觀察能力、思維能力、創新能力及動手能力,可切實提高學生的實驗素養,幫助學生領悟化學知識,將化學知識應用于今后的社會和生產實踐。

開放“化學模型室”,中學化學實驗室有多種類型的微觀結構模型,準備一個小實驗室,長期展示常見有機物的球棍模型、各種晶體結構模型等,只要學生有需求,可以隨時開放。鼓勵學生用生活物品制作化學模型,展示在模型室,增強自豪感。

組織“自主探究實驗”、舉辦“學生創新實驗大賽”。學生喜歡化學實驗,多是因為化學實驗能夠產生光、聲、熱、沉淀、氣體等新奇現象,這也是化學學科獨特的魅力,這些現象經由學生設計、操作,親自實現,能大大激發學生的學科興趣。科學探究包含提出問題、制訂方案、進行實驗、收集證據、形成結論等,這些要素的實施能形成“實驗探究”的相應素養。

(三)宣講——傳播之路

近年來,在世界范圍內出現了淡化化學的思潮,認為21世紀是生命科學和信息科學的世紀,化學不那么重要了;學化學太枯燥乏味;化學產生爆炸;化學有毒……事實上,化學是一門中心的、實用的、創造性的科學。畢華林等認為,“在漫長的發展過程中,化學科學積累豐富知識的同時,也積淀了化學家認識物質、改造物質和應用物質的思想觀點、科學方法、思維方式等。這些豐富的思想、觀點、方法彰顯了化學的偉大魅力,成就了化學科學在促進社會發展中的強大力量,是化學科學的精髓。很顯然,化學科學承載著豐富的教育價值,化學教育根植于化學科學,必須彰顯化學科學的魅力和特征,這樣,化學教育才有生命力,才能促進學生化學核心素養的發展”[5]。

自覺積極地向公眾宣講化學,宣傳化學對自然世界的價值以及化學與社會的關系,是學生終生性化學核心素養的重要體現。傳播之路包括學生創辦化學報,創設化學社,到社區宣講化學科普知識,組織觀看化學紀錄片等。

(四)考察——應用之路

結合本地情況,組織學生利用周末或假期對周圍的化工廠、造紙廠、儀器廠等進行參觀,培養學生應用性核心素養。對供熱公司等排放的廢液、廢氣、廢渣等進行分析對比,認識環保的重要性;參觀化學儀器廠,了解儀器的結構、儀器生產工序,認識儀器的用途;觀看工人實際操作的過程,認識工藝流程的前后銜接及相互影響,學以致用。學生與操作人員或技術負責人討論生產過程,明白理論知識與實踐環節之間的差異性,提高靈活分析問題的能力。

李藝、鐘柏昌認為,學科核心素養的厘定可以從兩方面進行:回歸社會,回歸生活。開展學生探學、實驗、宣講、考察等實踐,正是學生從實踐層面體察世界的物質性與辯證規律,初步學習如何以化學為工具更好地利用自然、改造自然、保護自然,滿足人類生存需求,提高人類生活質量和生存安全,服務社會,服務民族振興。