信息技術背景下學生推理能力的培養

溫育生

隨著現代化信息技術的高速發展,它不但極大地影響著我們的生產生活,也在一定程度上給小學數學課堂教學帶來了全新的變革。數學學科是借助于簡約的符號語言和程度進行研究數量、結構及其變化等概念,可謂為基礎性的一門自然學科,尤為突出的是能有效地促進思維和邏輯推理的培育。由于數學學科特點決定了其具有極強的抽象性,而小學生的思維則以直觀形象思維為主導,那么我們就要巧妙運用現代信息技術的高效性、便捷性來架起數學知識抽象與學生思維直觀之間的橋梁,將抽象的數學知識通過信息技術進行轉化為具象性概念,巧妙地通過信息技術以圖像、聲音、文字、動畫等方式將抽象的數學概念、公式、定理等進行直觀呈現,拉近數學知識與學生思維之間的距離,促使學生推理能力的提升。現代信息技術背景下,如何在數學課堂教學中發展學生的推理能力呢?下面筆者嘗試闡述自己的思考,以期能起到“拋磚引玉”之效。

一、巧用信息技術,在“數的運算”中發展推理能力

隨著信息技術的高速發展,也在一定程度上讓人們的某些能力得以褪化,最為突出的便是“運算能力”。人們常常是“機不離手”,因此很多計算全依賴于手機,導致平時很簡單的運算都要靠手機計算器來完成。也有個別專家提出,無須進行計算教學,其理由便是其實用價值不強。而諸不知,數的運算看似只是簡單的數字演算,而其背后所隱含的教育價值就是可以有效地培育學生的推理能力。基于信息技術背景下,一是可以用課件短時間內呈現大量信息,讓學生通過多種數據的比較中發現規律,培養學生的歸納推理能力;二是可以將靜態的數據演算通過課件的設計,而進行分步逐層地動態呈現,從而有效地發展學生的推理能力。

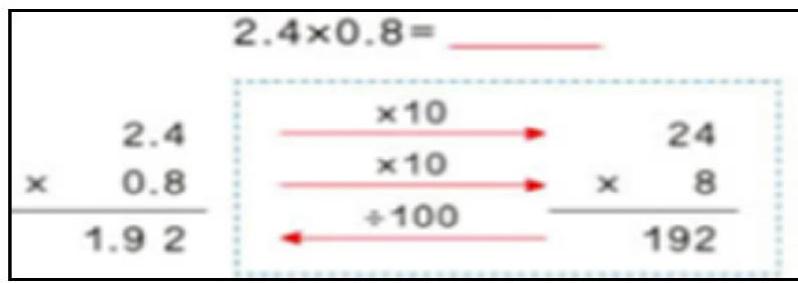

如,人教版五年級上冊“小數乘小數”例3(如下圖)一課,

在教學時,我們就可以根據學生的思路列出“2.4×0.8”算式之后,讓學生自主嘗試進行計算。在全班匯報交流之后,筆者再根據學生的思路用課件有層次、動態地進行呈現學生的思考過程,先是2.4通過擴大10倍轉化成24,再是0.8通過擴大10倍轉化成8,然而轉化成“24×8”則是學生學過的整數乘法計算算出積是192。于是這個時候,讓學生結合課件的再次動態閃動,提示學生把觀察點放在兩個因數的變化情況,從而點燃學生思考的火花,自然而然就推導得出:“第一個因數擴大10倍,第二個因數也擴大10倍,積就擴大了100倍,而想要得到原來的積,則需要將之后的積192縮小回100,也就是小數點應向左移動兩位,也就是1.92”。這一過程,用課件的動態呈現與不斷的回放式提示,讓學生對計算方法的整個推理過程十分的清晰,促使學生對算法不但“知其然”,更知“其所以然”,有效地培育學生的推理能力。

二、巧用信息技術,在“幾何圖形”中發展推理能力

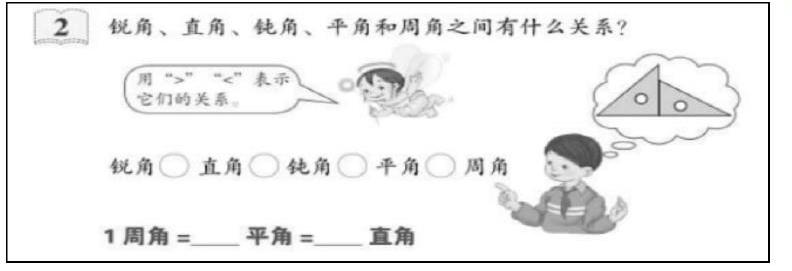

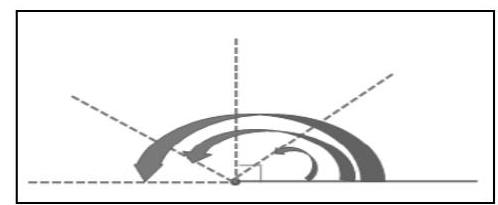

小學數學階段的幾何知識,諸如點、線、面、體等知識的學習,如果只是停留在口頭講解與看靜態圖示觀察,學生很難展開空間想象,其學習效果肯定是不容樂觀的。而借助于多媒體課件的動態呈現,則可以將抽象的幾何知識進行直觀地呈現,不但可以培養學生的圖形識別能力,還可以不斷增強學生的幾何直覺,更有有效地助推學生推理能力的發展。可以說,在“圖形與幾何”的這塊領域的學習上,借助信息技術可以直觀地從各個角度展現“圖形與幾何”的知識,從而讓學生的認知從“模糊”逐漸到“清晰”,推理能力從“弱”逐漸走向“強”。如,人教版小學數學四年級上冊中“角的分類”一課,

如果不用信息技術呈現,只是采用簡單的告知,只是靠言語傳達,那么學生對于周角、平角、銳角、直角和鈍角的概念及其他們之間的關系就很難有一個清晰的建構。為了讓學生真正建構起銳角、直角、鈍角、平角和周角之間的大小關系,培養學生的推理能力。筆者用動態的課件進行逐一地呈現展示(如圖),

先由一點引出一條射線,再從這點引出另一條射線,這兩條射線所夾的角便是銳角,然后另一條射線不斷向后移動便形成了一個90度的直角,于是引導學生根據課件觀察直觀得出:小于90度的角都是銳角,有無數個銳角;接著另一條射線再不斷向后移動,停留在大于90度而小于180度的區域的任何一個位置,所夾的角便是鈍角;接著另一條射線繼續向后移動,停留在與第一條射線都一水平面上,這兩條在同一水平上的射線所夾的角便是平角;之后另一條射線再不斷向后移動,直至與第一條射線重疊,那么這兩條重疊在一起的射線所組成的角就是周角。用課件動態地呈現角的形成過程,不但有效突破了學生的學習難點(即以為鈍角就是大于90度的角),而且也讓學生真正直觀感悟到角的本質意義,更是讓學生對各類角的大于及其之間的聯系有一個完整的清晰的建構,從而無形中發展了學生的推理能力。

三、巧用信息技術,在“問題解決”中發展推理能力

現代信息技術背景下,我們提出信息技術與小學數學教學的巧妙結合,是社會發展的需要,更是高效課堂得以實現的需要。借用信息技術的直觀形象,不但可以在“解決問題”中創設豐富多彩的問題情境讓抽象的數學知識變得形象鮮活,而且可以有效地激發學生的參與熱情,也促使學生推理能力的培養得以實現。

如,人教版五年級下冊“用分數加減法解決問題”一課(如圖),這類解決問題,學生的思維常常難以理清,抽象推理成分太強,導致學生解決起來有一定的困難。雖然教材編者用畫圖的形式來讓學生直觀分析這一過程,但學生還是無法真正將生活經驗與幾何直觀圖示進行一個很好的對接,解決起來還是有困擾的。而如果利用課件來動態演示題目原意,諸如先是設計一個真實的喝牛奶的畫面,先讓學生初步感受到真實的生活情境;再慢慢回放樂樂先是喝一整瓶牛奶的一半,喝牛奶的量用1/2表示(課件即時出現);然后引導學生觀察發現,現在剩下的牛奶只有1/2,縱然再兌滿水,牛奶的量還只是1/2,因此樂樂再第二次喝了半瓶,第二次喝到的牛奶是喝了1/2的1/2(課件即時出現),也就是喝了1/4(課件即時出現);最后再讓學生根據課件展現的畫面再用圖示畫出來并解決。這樣借助信息技術的教學,巧妙而直觀地展現數學推理的整個過程,有機地降低了學生數學抽象推理的難度。由于信息技術的輔助,對于這道題的解決就能起到事半而功倍的效果,從而一定程度上培育了學生良好的數學推理能力。

綜上所述,信息技術主動巧妙的運用,在一定程度上有效地優化小學數學中的數的運算、幾何圖形和解決問題的教學,高品質地增強了學生的數學直覺能力,從而有效地培養學生邏輯推理能力。

(福建省三明市清流縣城關小學,福建 三明 365300)