構建三位一體課程體系推動科學思維發(fā)展

賀建

2018年1月公布的《普通高中生物學課程標準(2017年版)》明確提出以“核心素養(yǎng)為宗旨”,從生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任四個方面發(fā)展學生的學科核心素養(yǎng)。其中,科學思維最為引人注目。科學思維的提出一方面為抽象的能力培養(yǎng)找到了具體的支撐,另一方面客觀地反映了思維能力在教育目標中應有的重要地位。深化中學生物學課程改革,落實學科核心素養(yǎng),科學思維能力的培養(yǎng)是一個關鍵問題。

但長期以來,中學生物學對思維能力的訓練重視不夠,課堂的思維含量不高,邏輯推理不夠嚴密,以至于許多高中生經(jīng)過多年的生物學學習仍然沒有養(yǎng)成科學的思維習慣,面對生物學問題時,往往缺少科學分析和獨立判斷能力。這是一個涉及課程內(nèi)容、教學方式、評價方式的綜合性問題。因此,在生物學教學中推動科學思維發(fā)展,必須從課程內(nèi)容、學習方式和評價方式上綜合變革,才能有根本性的突破。

一、“三位一體”課程體系的建構

“三位一體”課程體系以科學思維為內(nèi)在邏輯,從目標、內(nèi)容(課程)、方法三個維度整體設計,構建了立體化的問題解決方案,突出解決當前教與學的關鍵問題。

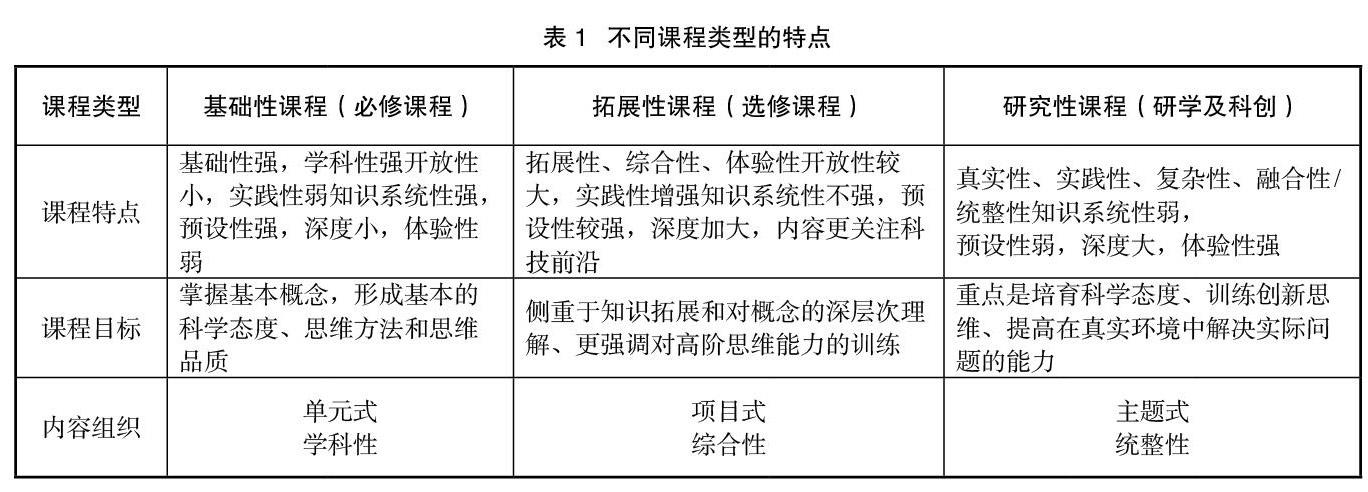

在目標維度上,科學思維包括科學態(tài)度(尊重事實和證據(jù)、崇尚嚴謹和務實的求知態(tài)度)、思維方法(分析與綜合、比較、抽象與概括等一般思維方法和實驗與模型、假說演繹、系統(tǒng)分析等更具學科性的方法)、思維品質(zhì)(深刻性、敏捷性、靈活性、批判性、創(chuàng)造性等)三層含義。在課程內(nèi)容上,將國家課程、校本課程、研學考察等有機整合,劃分為基礎性課程、拓展性課程、研究性課程,每類課程均承載著發(fā)展科學思維這一核心目標,從而形成了內(nèi)容—目標系統(tǒng);每類課程又與內(nèi)容組織、教學方式、評價方式相交聯(lián),形成內(nèi)容—方法系統(tǒng)。

二、促進科學思維發(fā)展的教學方式

1.“任務驅(qū)動式”教學模式的建構

任務驅(qū)動式教學模式以任務式教學策略為主要手段,以思維訓練為主要目標,通過任務式問題解決,推動自主學習、合作學習、深度學習,包括設計任務、布置任務、(通過深度學習)完成任務、展示評價等環(huán)節(jié)。

在必修課程中,以思維操作性任務為主,如概念建構、生物學現(xiàn)象的解釋、觀點的提煉和論證。在選修課程中,以項目式任務為主,一般通過實驗、實踐的方式解決問題。在研究考察課程中,以開放性任務為主,需要學生自己發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

2.教學中培養(yǎng)科學思維的思路方法

(1)利用概念教學培養(yǎng)科學思維

利用概念教學發(fā)展科學思維包括以下三層含義:首先,概念是思維的細胞,科學思維必須建立在科學概念的基礎上。許多學生在分析問題時做出錯誤判斷,不是思維能力不足,而是概念理解錯誤。其次,概念的建立需要抽象、概括、歸納、演繹等思維過程,概念的建構過程也是思維訓練和能力發(fā)展過程。最后,概念學習中積極推動運用概念分析處理問題,在運用中訓練思維,是推動學生科學思維發(fā)展的重要手段。

為達成上述目標,我們建立了概念教學“五步”教學法,即診斷、探究、構建、重建、應用5個學習環(huán)節(jié)。在概念診斷中,創(chuàng)設情境,激發(fā)學生對生物學概念研究的興趣,培育科學態(tài)度。在探究、構建兩個環(huán)節(jié)以歸納、演繹等思維方式進行觀察、推理分析,加強學生對概念本質(zhì)的認知,提升思維的方法。在重建環(huán)節(jié),引導學生從大概念的角度系統(tǒng)歸納概念在已有知識體系的建構位置,提升思維的深刻性。在應用環(huán)節(jié),則提出新任務讓學生解決,提升學生思維的靈活性,從而提升思維的品質(zhì)。

(2)利用實驗教學培養(yǎng)科學思維

生物學是一門實驗科學。在《分子與細胞》的教學中,實驗是重要內(nèi)容,因此,我們將通過實驗教學促進學生思維發(fā)展作為教學的重點之一。

首先,規(guī)范實驗行為和科學記錄實驗結(jié)果,以培養(yǎng)科學態(tài)度。比如注重記錄的完整性、客觀性、準確性,并進行實驗繪圖專項訓練。

其次,精心設計教學內(nèi)容,提高實驗的探究性、創(chuàng)造性和嚴密性。比如在物質(zhì)鑒定實驗中增加了對照組;在質(zhì)壁分離實驗中,增加了不同材料(洋蔥內(nèi)表皮、黑藻葉、花瓣)、實驗方法(硝酸鉀溶液),更改了實驗條件(用鹽酸處理)。

最后,重視實驗報告的撰寫,通過對實驗結(jié)果的分析,引導學生解釋現(xiàn)象與歸納結(jié)論,訓練思維方法和思維品質(zhì)。

(3)利用生物學史培養(yǎng)科學思維

生物學史具有豐富的內(nèi)涵,挖掘生物學史中的有效信息,是培養(yǎng)科學思維的重要途徑。

首先,利用科學家的事跡培育學生的科學態(tài)度。比如求真質(zhì)疑、嚴謹客觀、講究證據(jù)等。

其次,利用生物學史啟發(fā)學生的實驗設計思維。比如分析喬治·埃米爾·帕拉德研究分泌蛋白實驗的精妙,比較格里菲斯和艾弗里的肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實驗的異同,分析肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實驗與噬菌體侵染細菌實驗的聯(lián)系等。

最后,生物學史中的科學發(fā)現(xiàn)用鮮活的例子給學生展示了如何分析問題、解決問題,使學生得以按照科學家的思維過程再現(xiàn)歷史。比如孟德爾和摩爾根的遺傳實驗、DNA半保留復制方式的證明等。

(4)利用項目式實踐活動培養(yǎng)科學思維

校本選修和野外科學考察課程改變了傳統(tǒng)的必修和校本選修課程的形式,以項目統(tǒng)整的方式,把課程、師生、學習時空、學習技術等核心元素統(tǒng)一起來,為學生構建了一個開放的課程體系。特別是在科學考察課程中,學生直面真實的生命世界和真實的科學問題,進行以學科聯(lián)動為特征的綜合性、實踐性活動,極大地促進了科學思維的發(fā)展。

三、重視有利于科學思維發(fā)展的評價方法

《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》中指出要推進綜合素質(zhì)評價,深化命題改革。在人才選拔中優(yōu)化考試內(nèi)容,突出立德樹人,重點考查學生運用所學知識分析解決問題的能力。創(chuàng)新試題形式,加強情境設計,注重聯(lián)系社會生活實際,增加綜合性、開放性、應用性、探究性試題。這對生物學科來說尤為重要。

首先,應在課堂教學中倡導表現(xiàn)式評價,借助多種方式引導學生展示思維過程或問題解決過程,從而對學生的思維水平進行評價。其次,課后可設置開放性作業(yè)。比如模型制作、知識歸納、思維導圖的繪制、調(diào)查報告的撰寫及展示等,這類作業(yè)能更好地展現(xiàn)出學生的創(chuàng)造性。最后,重視在實踐中評價科學思維。比如在野外科學考察過程中記錄學生對相關問題的描述、討論;采集樣品進行檢測后的數(shù)據(jù)的記錄;實驗結(jié)果的分析等內(nèi)容;在考察結(jié)束后,通過對課題研究成果質(zhì)量的評判以及“展示—交流—問辯”過程進行評價。

此外,還可以加強對紙筆測試命題的研究。在重視對基本概念和基本能力測試的同時,側(cè)重設計思考性試題,突出對思維深刻性、靈活性、批判性和創(chuàng)新性的考查。

生物學作為一門自然科學,講究邏輯與實證是其本質(zhì)特征之一,深化生物學課程改革,提高課堂質(zhì)量,理應大力推進科學思維能力培養(yǎng)的研究。這既是落實國家課程改革總體目標的根本要求,也是提高生物學課堂質(zhì)量的現(xiàn)實需要。

本文系廣東省新一輪“百千萬人才培養(yǎng)工程”第二批結(jié)業(yè)論文。

(作者單位:華南師范大學附屬中學)

責任編輯:胡玉敏

huym@zgjszz.cn