關于漢服的審美意蘊與創新設計探討

蔡珍珍

(廣州南洋理工職業學院,廣東 廣州 510925)

漢服不僅是服飾,也是文明和文化,是我國古人在歷史長河中創造的一抹亮色。時至今日,漢服已很少被人們穿著,但漢服的魅力不曾消減,所代表的精神思想依舊深刻地烙印在每一位華夏子孫心中,喚起人們對民族的認同感[1]。對漢服的審美意蘊進行探討并致力于創新設計,可以使現代人進一步了解漢服之“美”,感受漢服蘊含的文化、思想及精神,對漢民族服飾的發展至關重要。

1 漢服的形成

遠古時期,考慮到實用需求,如為了保護自己的身體不被草木鋒利的邊緣割傷、不被蚊蟲叮咬等,人們開始使用源于大自然的天然材料如樹葉來包裹自己的軀體。在狩獵經濟背景下,獸皮成為人們包裹身體的首選,不僅可以保護人們的身軀,還兼具御寒、隱匿等多重作用。不管是用樹葉蔽體還是穿獸皮裙,都只是服飾的雛形。后經過新石器時代,夏、商、周、春秋戰國等多個時期的發展,再加上養蠶業、絲織業的誕生與發展,我國漢服逐漸形成。漢服在形成過程中,又廣受當時的生產生活方式、經濟文化等多重因素的影響[2]。比如,當時的人們需要廣泛投入農耕活動中,為便于開展生產活動,漢服多較為寬松。總之,漢服的形成是從遠古時期開始服飾不斷演化的結果,在形成過程中又受到當時的經濟、文化、審美等背景影響。

2 不同時期的漢服審美風格

東、西兩漢共歷400多年,在此期間,漢服的審美風格不斷變化,因此,在探討漢服審美風格時需要分時期進行。首先,漢初時期的漢服承襲了先代的服飾風格和形制,尚未形成自身風格與形制。換言之,該時期的漢服審美風格受到了戰國時期與秦朝文化的影響,如始皇尚黑,秦朝的服飾大多沉厚靜穆,樣式色彩單一。漢初,漢服也大都具有這些特征。此外,聯系馬王堆“T”形帛畫來看,漢服的審美風格還受到了荊楚文化的影響,貴族的服飾華麗、色澤濃郁[3]。其次,以漢武帝時期為界限分析不同時期的漢服審美風格,緣由在于經過漢初積累,漢武帝時期的軍事、經濟、政治進入了新階段,服飾手工業發展迅速,也掀起了一場改革。在該時期,漢服的顏色更加豐富,面料樣式也更加多樣。另外,由于漢武帝時期國力強大、文化包容,所以該時期的漢服大多帶有生動活潑、夸張松弛等風格。最后,漢武帝之后的漢服審美風格與漢初的漢服審美風格截然不同。由于養蠶業與絲綢業的進一步發展,絲綢面料更加常見,服飾呈現出飄逸瀟灑、自信飛揚等風格。

3 漢服的審美意蘊

3.1 漢服的美

3.1.1 色彩美

漢服色彩具有獨特的審美意蘊,不同的色彩有著不同的象征,青色、赤色、白色、黑色、黃色為正色。其中,前4色分別代表東、南、西、北,玄色源自于黑色,與黃色一起代表天地。除去正色外,漢朝時期還有種類豐富的間色,間色由青、赤、白、黑、黃5種正色兩兩搭配而得。當時的人們認為色彩之間也應有尊卑劃分,即正色尊貴、間色卑微。顏色尊卑的劃分,在一定程度上受到了儒家思想的影響。孔子認為純凈、飽滿、和諧的顏色如品德高尚的君子,該觀點被當時的統治階級采納,貴族多使用飽滿、純凈的正色來裝飾自身,以示對高尚品德的追求,因此,當顏色運用到漢服上時,顏色可以反映穿著者的身份是尊是卑。此外,漢朝時期服飾色彩的搭配也傾向于儒家崇尚的“和諧之道”。雖然漢朝以正色為尊,但間色的運用同樣豐富。以馬王堆漢墓出土的染織物為例,粗略統計該墓葬中的染織物采用了幾十種間色。所以,漢服色彩的審美意蘊可以歸納為“純正”“和諧”與“瑰麗”。

3.1.2 形制美

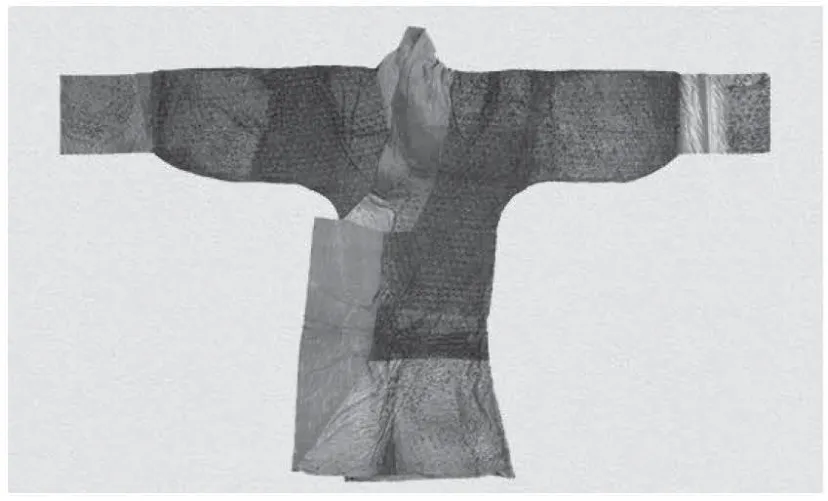

漢服形制簡單,如西漢印花敷彩紗絲綿袍是上下連屬的“深衣制”(圖1)。無論男女皆可穿著深衣,只不過男女所穿深衣在樣式上存在一些差別。除了深衣外,女子在穿著時還有另一選擇,從《陌上桑》(漢樂府詩)中關于女子的穿著描述中可以窺見,當時的女子還可著上襦下裙。由于漢服采用平面剪裁,穿在人們身上時往往不會精確勾勒出人們的身形,人們穿著漢服時不會覺得束縛,可以享受到漢服帶來的自由與舒展。因此,漢服形制的審美意蘊可以歸納為“簡潔”“自由”與“舒展”。

圖1 西漢印花敷彩紗絲綿袍

3.1.3 紋樣美

在漢代,紋樣多以“繢”“繡”二法呈現于服飾之上。漢服之上的紋樣源于大自然與人們的想象加工,有動物類、植物類、自然現象類、幾何類等。比如孔雀、鹿、豹等動物形象以及由這些動物形象變形而來的紋樣,在漢代服飾上十分常見。香草、佩蘭等植物花卉以及由這些植物花卉形象變形而來的紋樣,同樣在漢代服飾上很常見。自然現象類的紋樣,最常見的是云紋。除上述所舉例子外,還有鳳紋、麒麟紋等帶有神話色彩的紋路。不同漢服紋樣具有不同的美,即使是同一類型的紋樣,也有不同的審美意蘊。以云紋為例,漢代服飾常用的云紋有卷云紋、云氣紋等,卷云紋形似“w”“a”,常成雙成對地出現,多古拙且圓潤。云氣紋則是流暢的圓渦形線條,靈動且氣勢磅礴。當運氣紋成片出現時,可以生動展現出云海的“形”和“勢”[4]。總之,漢服紋樣的審美意蘊多樣,豐富多樣的服飾紋樣展現了漢代人們對自然的尊崇、對美好生活的向往以及他們在精神方面的追求。

3.2 漢服審美文化中蘊含的思想

3.2.1 尊卑分明

首先在漢服色彩上,講究“正色尊貴、間色卑微”。其次在漢代的首服上,講究只有天子可戴冕冠,貴族祭祀時可戴長冠,平民與貴族都可戴幘。西漢時,只有平民才戴漢巾,所以當時人們認為戴漢巾意味“出身卑賤”。此外,在佩綬上也有明確規定,西漢時期,從諸侯王往下,根據不同的地位等級,依次佩綠綬、紫綬、青綬、黑綬與黃綬;到東漢時期,從皇帝往下,根據不同的地位等級,依次佩黃赤綬、赤綬、綠綬、紫綬、青綬、黑綬、黃綬、青紺綬。也就是說,西漢時期,對皇帝佩綬沒有明確規定,皇帝之外佩綠綬的諸侯王最為尊貴。到東漢時期,佩戴黃赤綬最為尊貴,可佩戴黃赤綬的人只有皇帝、皇后、皇太后及太皇太后。除上述外,漢代關于足衣的穿著也有明確規定,如規定官員上朝應著履,居家應著屨。可以看出,漢服極其講究“尊卑分明”。

3.2.2 以服象天

在漢代,人們認為服飾的色彩、穿著方式等都應順應天道。只有在穿著順應天道的情況下,才能將自己的祈求傳達給上天,上天才會降下祥瑞、賜下福氣。比如在西漢時,人們認為初夏秋冬4個不同的季節,應該分別穿著青色、朱色、黃色、黑色的服飾,以示對天道、季節輪替的順應,才能使興衰有時,萬事萬物井然有序。除了服飾顏色,冕服的形制也很好地體現了“以服象天”這一思想,冕旒的數目為12,恰好代表每年的12個月。總之,“以服象天”這一思想深深融入了漢服中,漢服與祭祀活動、政治活動等保持十分緊密的聯系。

3.2.3 自然之道

漢服尊崇“自然之道”,這一客觀事實體現在多個方面:(1)體現在漢服的款型上。漢服款型寬大自然,順應人體形態,不會拘束人們的肢體、限制人們的正常活動。(2)體現在漢服的作用上,漢服的作用直接明了、順應自然,先是蔽體、保暖,再在二者的基礎上滿足人們對美的追求。除上述兩點外,漢服上各種顏色、鳥獸紋樣、云紋等,也體現了漢服對自然的尊崇。

3.2.4 道德修養

漢代的人們認為只有道德高尚、修養出眾的人才配得上華美、精致的服飾。換言之,當人們穿上華美、精致的服飾,就應保持君子之姿,約束自身的言行,讓自己成為一名有道德修養的人。若不能做到,就不配穿上華美、精致的服飾,即使穿上這些服飾,也會被他人唾棄并引以為恥。

4 漢服的創新設計

4.1 重視漢服的推陳出新

在漢服審美意蘊下對漢服進行創新、改良,一方面保留漢服的“美”與漢服背后蘊含的思想,另一方面使漢服更加貼近現代人的穿著需求,而非一味、盲目地追求漢服形制的“正統性”,為漢服的發展、發揚注入嶄新的活力。比如在進行創新設計時,可以保留漢服的“交領右祍”,并根據穿著季節搭配服飾顏色,使設計的作品具備漢服獨有的審美意蘊,然后在此基礎上進行一定的自由發揮,兼顧穿著的舒適度和保暖度,使作品呈現出“美”的特征。如圖2展示的來源于蓋婭傳說2020春夏系列的設計作品,這兩件作品均保留了“交領右祍”這一典型的漢服特征,帶著獨屬于東方的神秘與魅力,同時融合了西方服飾特點,挺括優雅,兼顧了服飾的舒適性與保暖性。

圖2 “漢尚華蓮”2020漢服作品

4.2 重視流行款式、面料、色彩的運用

在進行漢服創新設計時,需要對當前服飾的流行趨勢進行分析。比如在2020年的流行色有黃油色、海洋藍等,黃油色治愈、溫柔、親切,海洋色平和、寧靜、自然。設計者可以聯系色彩特征,將流行色合理運用于作品中,使當代漢服變得更加時尚,更加符合當代人的審美。

5 結語

漢服的審美意蘊與漢代的政治、經濟、文化等因素存在密切關聯。通過漢服,可以窺見漢代古人的思想與精神世界,他們對尊卑分明的恪守、對天地的敬畏、對自然的崇拜、對道德修養的追求皆融入了漢服中,不禁令人贊嘆。當代創作者對漢服進行設計時,既要聯系漢服的審美意蘊、保留傳統漢服的特點與優勢,又要有所突破,聯系當下流行、當前人們的審美水平對漢服進行大膽創新,以此促進漢服及漢文化的發展與傳承,使聯系中華民族的精神紐帶更加牢固。