營運性道路交通事故法律適用問題辨析

摘? ? ? 要:目前,《中華人民共和國安全生產法》和《中華人民共和國道路交通安全法》沒有言明對營運性道路交通事故的處罰問題,導致我國對道路交通運輸企業追究生產安全事故責任時仍適用最高人民法院復函、有關學理解釋等。造成上述問題的原因表面上是對兩部法律關系辨識不清、因果關系判定錯位,深層次的原因是曲解了我國安全生產“預防為主”的立法理念,以及其背后反映出的“強化生產經營單位安全生產主體責任”的邏輯訴求。從危險責任理論和落實“誰經營誰負責”的角度出發,宜構建“駕駛員——運營單位”安全生產責任分離體系,修改相關法律法規,重新界定行政執法主體,明確運營單位嚴格適用無過錯責任原則。

關? 鍵? 詞:道路交通事故;安全生產法;主體責任;行政處罰

中圖分類號:D922.14? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? 文章編號:1007-8207(2020)02-0108-13

作者簡介:代海軍(1977—),男,安徽濉溪人,應急管理部信息研究院法律研究所副所長,副研究員,博士,研究方向為安全生產與應急管理法治。

我國對營運性道路交通事故的行政處罰問題探討已久,在2014年《中華人民共和國安全生產法》(以下簡稱《安全生產法》)修改之前相關爭論便不絕于耳。①近年來,隨著道路交通事故增多,針對道路交通運輸企業的行政處罰,相關爭議問題再次浮出水面。[1]爭議的焦點問題主要涉及五個方面:一是《安全生產法》與《中華人民共和國道路交通安全法》(以下簡稱《道路安全法》)的關系;二是道路交通運輸企業是否為《安全生產法》規范的安全生產責任主體;三是對營運性道路交通事故,誰有權依據《安全生產法》進行處罰;四是發生道路交通事故,追究駕駛員的違章行為能否同時追究道路交通運輸企業的責任;五是道路交通運輸企業違法行為與交通事故后果之間因果關系如何判定?上述爭議問題,既凸顯出現階段我國司法機關和安全監管部門①對營運性道路交通事故適用《安全生產法》仍存在較大分歧,也折射出生產安全事故責任追究的復雜性。

一、我國營運性道路交通安全事故責任追究的現狀

(一)營運性道路交通事故責任追究的實踐困境

當前,我國安全生產基礎較為薄弱,各類風險仍然較高,安全生產處在脆弱期、爬坡期和過坎期,事故還處于易發多發階段。[2]據統計,2010年-2015年,我國年均發生生產安全事故32萬起。[3]其中,道路交通、建筑施工、消防、水上交通等19個領域,事故起數占全國事故總量的90%以上,較大事故占總數的80%左右,重大以上事故占60%左右。[4]從道路交通領域看,違法違規是造成交通事故的主要原因。[5]為及時懲戒和有效督促相關責任人員依法履行安全生產職責,預防和減少生產安全事故的發生,保護人民群眾生命和財產安全,自2002年以來,我國《安全生產法》《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院493號令)等法律法規初步建立起生產安全事故責任追究制度,嚴懲事故責任人及對事故發生負有責任的單位。黨的十八大以來,中央對安全生產違法及失職行為采取了“零容忍”的態度,在堅持“四不放過”原則②的基礎上,進一步構建起“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”安全生產責任體系,將責任規定、責任履行和責任追究納入制度化框架,用制度的形式將其規范化和程式化,使安全生產責任的落實發展成為常態化的治理能力。[6]

在司法實踐中,由于對現行法律的理解出現偏差,導致部分道路交通事故負有相關責任的單位無法適用《安全生產法》和《生產安全事故報告和調查處理條例》進行責任追究。究其原因,除了安全生產法律制度不健全、依法治理理念樹立不牢靠等客觀因素外,司法機關主觀認知偏差是重要誘因,其中2010年最高人民法院的一則復函則對該類事件處理的走向產生了重要影響。

(二)最高人民法院一則復函引發的爭議

2008年2月25日,荊州恒信公司所屬鄂D05481客車在行駛至湖北省境內漢丹鐵路大橋附近時發生車輛側翻事故,造成3人死亡22人受傷。事故調查認定,事故直接原因是鄂D05481車輛駕駛員在雨雪天氣快速行駛所致,間接原因是荊州恒信公司對駕駛員教育培訓不夠。襄樊市安監局依據《生產安全事故報告和調查處理條例》,對荊州恒信公司作出20萬元行政處罰決定,后者不服,向法院提起行政訴訟。二審期間,就安監部門能否對道路交通運輸企業進行處罰,法院內部有兩種截然相反的意見,后逐級向最高人民法院請示。《最高人民法院關于安監部門是否有權適用〈安全生產法〉及〈生產安全事故報告和調查處理條例〉對道路交通安全問題予以行政處罰及適用法律問題的答復》(以下簡稱《答復》)的核心觀點是:安監部門對道路交通運輸企業處罰的前提是道路交通運輸企業的違法行為與事故發生應存在直接因果關系。未履行安全生產教育和培訓義務不是發生交通事故直接原因的,安監部門適用《生產安全事故報告和調查處理條例》第三十七條對相關運輸企業實施行政處罰不妥。①

《答復》作出后引發熱烈討論,并影響了一批司法審判案件。比較典型的是黑龍江哈爾濱“3.1”較大交通事故行政處罰案。2015年3月1日,黑龍江省哈爾濱市鶴哈高速發生一起較大道路交通事故,造成4人死亡,32人受傷,直接經濟損失300萬。事發后,當地政府依法組成了調查組,《事故調查報告》認定:事故是駕駛員在冰面道路超速行駛所致。哈爾濱朗奧客運有限公司作為車輛所屬單位,存在安全教育培訓記錄不全,運營車輛監管不力,未執行車輛GPS系統安全管理等問題。當地安監局依據《安全生產法》,決定給予朗奧客運公司52萬元罰款處罰。《行政處罰決定書》依法送達后,朗奧客運公司繳納了31萬元罰款。此后,朗奧客運公司因對行政處罰決定不服向黑龍江省哈爾濱市呼蘭區人民法院提起訴訟,請求撤銷行政處罰決定,返還已繳納的31萬元罰款。一審法院認為,安監局依據《安全生產法》處罰屬于超越職權的具體行政行為,對行政處罰決定予以撤銷,返回繳納的31萬元罰款;二審法院則認為,客運公司未履行安全教育和培訓義務,不是發生交通事故的直接原因,《處罰決定》存在適用法律錯誤。維持原判。②

(三)爭議混淆了兩種法律關系

《答復》以及黑龍江哈爾濱“3.1”較大交通事故行政處罰判決之所以引發廣泛關注,除了判決結果本身令安全監管執法部門難以接受之外,司法機關僅將道路交通事故作為一般意義上的侵權行為來處理,混淆了兩種不同的法律關系,即車輛駕駛員的違法行為與道路交通運輸企業的違法行為,前者與道路交通事故發生有著引起與被引起的直接因果關系。我國雖非判例法國家,但法官都是現實主義者,裁判功能的發揮很大程度上取決于上級法院的意見,“如果在考慮的所有因素后,沒有什么權威性的法律或有約束力的先例排除某個有道理的結果,這位現實主義者就會說,那就它吧!”[7]法官們所以不敢越“雷池”半步,主要因為《答復》基于以下看似合理的邏輯關系:

如果A代表駕駛員違法行為,B代表道路交通運輸企業違法行為,C1表示交通事故,C2表示生產安全事故;那么:

A→C1,B≠A,從而推導出:B≯C2。

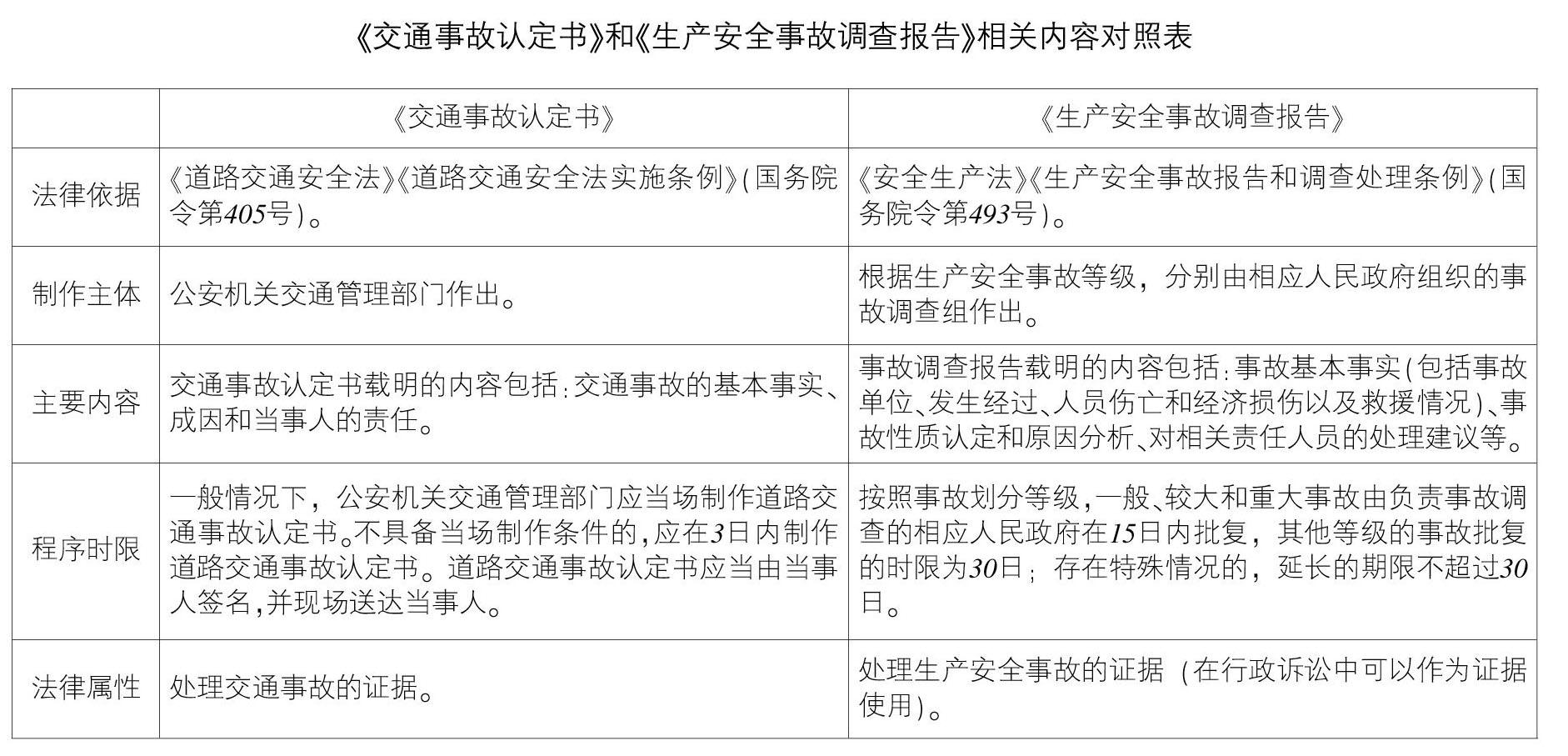

顯然,上述邏輯關系實際上是不嚴密的,因為我們無法在“交通事故”與“生產安全事故”之間簡單地劃上等號。從這兩個不同的概念出發,將A和B兩種不同的法律關系進行探討,必然會得出看似合理實際卻背離立法初衷的結果。筆者認為,《道路交通安全法》關于“交通事故”的界定有別于《安全生產法》所規制的“生產安全事故”,原因有三個方面:一是事故概念不同。根據《道路交通安全法》第一百一十九條規定,“交通事故”是指車輛在道路上因過錯或者意外造成的人身傷亡或者財產損失的事件,而《安全生產法》等相關法規所規制的“生產安全事故”則是指生產經營單位在生產經營活動中發生的造成人身傷亡或者直接經濟損失的事故。①從中不難發現,“交通事故”界定主要是基于對車輛及其駕駛員個體行為的考量,而“生產安全事故”重點關注的是生產經營單位。二是事故歸責原則不同。對道路交通事故責任認定,我國經歷了五個發展階段,現行《道路交通安全法》針對道路交通事故責任采取了二元歸責體系,即以過錯推定為基本原則,以過錯責任為補充的體系。[8]《道路交通安全法》第七十六條明確規定了交通事故責任承擔的基本原則,即根據當事人的行為對發生交通事故所起的作用以及過錯的嚴重程度,確定當事人的責任。我國安全生產工作具有特殊性,“生產安全事故”雖從傳統的工傷事故演化而來,但在使用過程中范圍和外延已極大拓展。與道路交通事故責任認定中部分考慮當事人的過錯不同,安全生產實際上實行的是無過錯責任。如產業革命初期,由于勞資力量不對等,工傷賠償采取了雇主過錯責任的原則,對勞動者極為不利。在工業化發展的背景下,由于危險事故導致傷害不斷出現,如果根據既有的過錯責任原則,意味著受害人不能舉證致害人的過錯無法獲得賠償,進而導致社會利益保護失衡。[9]此后,歐洲各國相繼通過職業安全與健康立法確認了雇主承擔無過錯責任的原則,以此來保護弱者的利益。我國《安全生產法》雖然立法較晚,但卻秉持了對弱勢群體保護的立法理念,將強化從業人員勞動過程中安全保護作為制度設計的重點,并確立了用人單位承擔無過錯責任的原則。三是事故認定的形式不同。道路交通事故和生產安全事故,分別通過《道路交通事故認定書》和《生產安全事故調查報告》兩種不同形式予以認定,二者在法律依據、制作主體、主要內容、程序時限以及法律屬性都有著明顯的區別(詳見下表)。

《交通事故認定書》和《生產安全事故調查報告》相關內容對照表

[ 《交通事故認定書》 《生產安全事故調查報告》 法律依據 《道路交通安全法》《道路交通安全法實施條例》(國務院令第405號)。 《安全生產法》《生產安全事故報告和調查處理條例》(國務院令第493號)。 制作主體 公安機關交通管理部門作出。 根據生產安全事故等級,分別由相應人民政府組織的事故調查組作出。 主要內容 交通事故認定書載明的內容包括:交通事故的基本事實、成因和當事人的責任。 事故調查報告載明的內容包括:事故基本事實(包括事故單位、發生經過、人員傷亡和經濟損傷以及救援情況)、事故性質認定和原因分析、對相關責任人員的處理建議等。 程序時限 一般情況下,公安機關交通管理部門應當場制作道路交通事故認定書。不具備當場制作條件的,應在3日內制作道路交通事故認定書。道路交通事故認定書應當由當事人簽名,并現場送達當事人。 按照事故劃分等級,一般、較大和重大事故由負責事故調查的相應人民政府在15日內批復,其他等級的事故批復的時限為30日;存在特殊情況的,延長的期限不超過30日。 法律屬性 處理交通事故的證據。 處理生產安全事故的證據(在行政訴訟中可以作為證據使用)。 ]

從上表可見,《生產安全事故調查報告》依據的是《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規定,由地方人民政府組織的事故調查組對事故發生的全部事實進行調查得出的結論性意見。而《交通事故認定書》則是道路交通部門針對事故現場進行勘驗、檢查作出的關于交通事故基本事實、成因和當事人責任的認定,主要作為處理交通事故的證據,二者由不同部門出具,對事故原因分析的側重點不同(《生產安全事故調查報告》更加全面),彼此并不相互排斥,不存在效力高低的差別。上述觀點已在部分司法判決中得以確認。①

綜上,由于未厘清交通事故及其《交通事故認定書》與生產安全事故及其《生產安全事故調查報告》之間的內在關系,導致實踐中部分司法機關將駕駛員的違法行為、道路交通運輸企業的違法行為及其各自的歸責原則混為一談。對兩種法律關系誤讀的背后,折射出對《安全生產法》與《道路交通安全法》關系的嚴重曲解。

二、營運性道路交通安全事故適用《安全生產法》的法律依據

(一)《安全生產法》與《道路交通安全法》是銜接補充的關系

按照《安全生產法》第二條②規定的調整事項可知,《安全生產法》僅調整生產經營活動中的安全問題。有些特殊的安全事項,如消防安全、道路交通安全、民航安全等,屬于特殊的生產經營活動,由《消防法》《道路交通安全法》《民用航空法》等專門法律法規進行調整。[10]那么,這是否意味著所有的道路交通安全事項,就絕對不適用《安全生產法》呢?筆者持否定意見,因為《安全生產法》第二條排除的是法律、行政法規對“道路交通安全”另有規定的內容。換言之,法律、行政法規對道路交通安全沒有特殊規定的內容,《安全生產法》依然是適用的。正如有觀點認為,《安全生產法》側重于解決各行業、各類企業在安全生產中存在的共性的、普遍性的并且其它有關法律不能解決的問題;其它有關法律只解決某個行業、某類企業安全生產中存在的特殊性問題,兩者互不矛盾、互不替代。[11]筆者認為,從《安全生產法》的立法意圖和適用范圍看,其是作為安全生產領域的一部基礎性法律而存在的。《安全生產法》與《道路交通安全法》是一般法與特別法的關系,按照特別法優于一般法的原則③,涉及道路交通安全事項,《道路交通安全法》有特殊規定的,適用《道路交通安全法》;沒有特殊規定的,適用《安全生產法》的一般規定。需要指出的是,特別法優于一般法的前提是特別法針對相關事項有特別規定或者特別法限定了不適用一般法的特定范圍。如果屬于與特別法規范行為相關聯的一般共性問題,并不能完全排除一般法對該類事項的適用。《安全生產法》與《道路交通安全法》屬于同一位階的法律,在調整范圍上既有側重,又互有交叉,無形中增加了適用的難度,也是實踐中產生爭議的重要原因之一。

一方面,從總體上看,《安全生產法》與《道路交通安全法》在調整范圍上,盡管有部分交叉但其實各有側重。根據《道路交通安全法》第二條規定,其調整的對象包括車輛駕駛人、行人、乘車人以及與道路交通活動有關的單位和個人,重點是規范車輛及駕駛人(第二章以專章的形式予以規定)。反觀《安全生產法》,其主要針對的是生產經營單位,二者規范重點區別明顯。另一方面,由于立法重點不同,導致兩部法律對相關事項的調整,無論是在規定內容上還是規定的詳細程度上,都有明顯區別。如針對安全教育這一事項,《道路交通安全法》第六條第三款規定的較為原則,而《安全生產法》第二十五條不僅提出了安全教育培訓的總體要求,同時針對安全生產教育和培訓檔案、新技術和新工藝等專門安全培訓、安全法規和操作規程的培訓等具體事項分別作出了具體規定。此外,對于未履行安全教育義務的違法行為,《道路交通安全法》沒有規定相應的處罰措施。與之相比,《安全生產法》則具體規定了相應的處罰措施。①綜上,《道路交通安全法》與《安全生產法》各自調整對象的側重點不同,二者是相互補充和銜接的關系,共同構成了安全生產法律體系的重要組成部分。

(二)營運性道路交通事故處理適用《安全生產法》于法有據

對于一般交通事故的處理,現行《道路交通安全法》有相關規定,但對于營運性道路交通事故的處理,《道路交通安全法》能直接適用的條文非常有限,唯一能找到的是《道路交通安全法》第一百零二條。按照該條關于“對6個月內發生兩次以上特大交通事故負有主要責任或者全部責任的專業運輸單位,由公安機關交通管理部門責令消除安全隱患……”的規定,有學者認為,按照“舉重以明輕”的原則,很容易根據《道路交通安全法》第一百零二條的立法意圖,推導出“發生一次或非特大交通事故就不應當給予處罰”。同時,按照《安全生產法》第二條關于“有關法律、行政法規對道路交通安全另有規定的,適用其規定”,似乎有理由將《安全生產法》排除在適用范圍之外。對此,筆者持不同意見。

如上文所述,《安全生產法》與《道路交通安全》關系并不是非此即彼的關系,一般情況下,《道路交通安全法》與《安全生產法》是特別法與一般法的關系,對于同一事項,《道路交通安全法》有特別規定,按照《安全生產法》第二條規定去排除適用《安全生產法》。但需要說明的是,這種一般與特殊的關系是相對的,具體分為兩種情形:一種是有些事項如上文提到的教育培訓,《道路交通安全法》沒有規范,《安全生產法》作出具體規定的,《安全生產法》中的有關規范內容,實際上是作為特別規范的形式存在的,應當優先適用。另一種是有些事項如對事故負有責任單位的處罰問題,《道路交通安全法》有規定,《安全生產法》也有規定,但兩部法律是從不同角度去規范,其調整的重點、內容和方式也不一樣,兩者并不構成實質意義上的法律沖突問題。申言之,一是《安全生產法》是適用各行業、領域處理生產安全事故的普遍性、通用性法律。因道路交通事故引發的社會關系,是安全生產領域非常重要的一種關系,作為調整各行業、領域的《安全生產法》,如果無法對道路交通事故進行調整,在邏輯上顯然是荒謬的,亦與《安全生產法》的立法宗旨不符。二是《道路交通安全法》有關道路交通事故法律責任的規定存在明顯疏漏。從內容上看,《道路交通安全法》并未對道路交通運輸企業安全保障義務作出明確的規定,對交通事故發生負有責任的道路交通運輸企業,其第一百零二條也僅是從消除機動車安全隱患這一角度對運營單位提出要求;相反,《安全生產法》針對發生事故單位負有責任的生產經營單位,在法律責任方面設置了6個具體條款予以規制。①此外,與《安全生產法》及其配套適用的《生產安全事故報告和調查處理條例》,已明確將道路交通事故納入生產安全事故的調整范疇。②顯然,《安全生產法》起著彌補《道路交通安全法》針對營運性交通事故處理法律制度不足的作用。三是兩法同時適用并不違背行政處罰的基本原則。《道路交通安全法》第一百零二條主要針對的特大交通事故,公安機關交通管理部門采取的“責令消除安全隱患”,僅為行政處理措施而非行政處罰決定。[12]《安全生產法》針對負有事故責任的單位處理,主要規定的是行政處罰措施。一方面,在適用《道路交通安全法》采取行政處理的同時,依據《安全生產法》作出行政處罰,并不會產生“一事二罰”的問題;另一方面,對發生道路交通事故負有責任的運營企業,如果僅承擔《道路交通安全法》“消除安全隱患”這一不利后果,法律責任明顯畸輕,無法實現對違法行為人教育和懲戒的目的,也與行政處罰法“過罰相當”的基本原則相背離。

(三)安全監管部門負有對道路交通事故處罰的法定職權

“法無授權不可為,法定職責必須為”,不僅是對職權法定最恰當的定義,也是依法行政最基本的要求。安全監管部門能否依據《安全生產法》對道路交通運輸企業進行處罰,首先需要明確《安全生產法》的執法主體。按照《安全生產法》第九條的規定,安全生產實行綜合監管與專項監管相結合的體制。③《安全生產法》第六十二條規定,安全監管部門和其他負有安全監管職責的部門依法開展行政執法工作。可見,《安全生產法》的執法主體是安全監管部門和其他負有安全監管職責的部門,包括公安、建設、人力資源、國土、環保、道路交通,等等。④此外,《安全生產法》第一百一十條規定:“本法規定的行政處罰,由安全生產監督管理部門和其他負有安全生產監督管理職責的部門按照職責分工決定。”依據《安全生產法》第九條規定,安全監管部門承擔綜合監管職責,但《安全生產法》并未言明“綜合監管”的范圍,部門“三定”方案以及《中共中央、國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》將其具體界定為法規標準和政策制定修訂、事故調查處理和執法監督等六項綜合職責,以及對工礦商貿、危化等領域直接監管的職責。其他負有職責的部門則按照管行業必須管安全的原則,依法依規履行相關行業領域安全生產和職業健康監管職責。

一般情況下,按照管行業必須管安全的原則,相關行業領域的安全監管是由其主管部門負責。以道路交通部門為例,依據《安全生產法》和《道路交通安全法》的有關規定,其主要負責道路運輸安全管理工作,但這并不意味著安全監管部門就全然不管。實際上,有些道路交通安全問題,如針對營運性道路交通事故調查處理工作,實際上是由安全監管部門和交通運輸部門共同組織開展。①按照《生產安全事故報告和調查處理條例》以及其他有關規定,道路交通部門依法組織或參加有關事故的調查處理,按照職責分工對事故發生單位落實防范和整改措施的情況進行監督檢查。按照《安全生產法》第一百零九條以及《生產安全事故報告和調查處理條例》第四十三條的規定,涉及的事故的行政處罰,則由安全監管部門決定。實際上,對于這一問題,2010年最高人民法院的《答復》已經間接予以認可。原國家安全監管總局在給有關省市《關于道路交通事故行政處罰有關問題的復函》中也已經明確指出:道路運輸企業所屬營運車輛在生產經營活動中違反有關安全生產法律規定造成的事故,屬于生產安全事故,安全監管部門可以對負有事故責任的單位和有關人員的安全生產違法行為依法給予行政處罰。[13]從司法實踐看,北京市第二中級人民法院、廣東省汕尾市中級人民法院、新疆維吾爾自治區昌吉市人民法院等生效判決顯示,客運企業作為生產經營單位,對交通事故負有重要責任,安全監管部門有權依照《安全生產法》第一百零九條給予行政處罰。②

三、道路交通運輸企業承擔“安全生產主體責任”的法理辨析

(一)安全生產主體責任的歷史考察

一般認為,安全生產主體責任,是指生產經營單位在生產經營活動全過程中履行義務、承擔責任,接受未盡責的追究。[14]安全生產主體責任的確立和發展,與工業化初期我國生產安全事故多發以及人們不斷深化對安全生產工作規律和特點的認識密切相關。新中國成立后尤其是20世紀70年代以來,隨著國民經濟快速發展,我國安全生產形勢嚴峻,生產安全事故高發,造成嚴峻的人員傷亡和財產損失。以煤礦為例,1978年至2002年,全國煤礦年均死亡人數基本在5000人以上,[15]1994年更是達到驚人的7016人,達歷史最高值。[16]缺乏對生產經營單位安全保障嚴格的法律規范,企業應承擔的義務和責任不明確,是導致違法生產經營的現象時有發生的主要原因之一。[17]為補齊法律制度的短板,2002年九屆全國人大常委會第二十八次會議審議通過《安全生產法》,安全生產從此有了獨立的法律地位,也反映出國家對安全生產工作的高度重視。受當時的管理體制以及立法條件等限制,2002年制定的《安全生產法》仍帶有計劃經濟的痕跡,片面注重安全生產監督管理,①而對安全生產的主體——生產經營單位責任強調不夠,導致政府監管職責過大、企業違法成本低、自主守法意識薄弱等問題。煤礦、道路交通運輸、建筑等領域接連發生多起影響惡劣的傷亡事故,引起全社會廣泛關注。經過歷次事故的教訓,人們逐步意識到,生產經營單位在經濟社會活動中扮演至關重要的角色,是實現安全生產的決定因素和不容置疑的責任主體。做好安全生產工作,關鍵是提升生產經營單位的安全生產基礎工作和管理水平。有鑒于此,2004年《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》明確提出“落實生產經營單位安全生產主體責任”,正式開啟了我國安全生產主體責任的時代。此后,國家立法、司法機關和監管部門通過制定法規規章、發布司法解釋等形式,對安全生產主體責任制度予以回應。從公開獲取的數據看,2004年以來,中央和地方有關部門相繼發布以“安全生產主體責任”為題的規范性文件達220件,且呈穩步增長的趨勢。②2014年修改《安全生產法》繼續延續了上述思路,不僅在總則總開宗明義規定了“強化和落實生產經營單位的主體責任”的內容,同時在第二章“生產經營單位的安全生產保障”中從安全投入、機構設置、教育培訓、隱患排查治理等18個環節作了制度細化,構筑起落實安全生產主體責任的多道防線。在安全生產主體責任強化的背景下,負有監管職責的部門急于在政府監管責任與企業管理責任之間劃出一條涇渭分明的界限,以企業為指向的“安全生產主體責任”恰恰迎合了這種現實需求。需要指出的是,雖然現行法律對“安全生產主體責任”未作出明確界定,但其已發展為全領域、各行業普遍接受并認可的一個約定俗成的概念。

(二)安全生產主體責任的法理基礎

安全生產主體責任主要基于危險責任理論。源于英美法的危險責任是從損害發生的事由出發,對責任承擔的合理分配。該理論認為,如果損害的發生是由于危險物或危險作業所致,那么危險物的所有人或持有人、危險作業的作業人就應對損害負賠償責任,不論其對于損害的發生是否存在過錯。[18]危險責任理論的合理之處在于,工業事故并不是源自特定當事人的過錯,而是企業風險的必然結果。[19]正如約翰·法比安·維特所言,古典侵權法既無法在私人之間劃出區分彼此的界限,也無法劃出國家和個人之間的界限,取而代之的是一個將非過錯傷害的成本至少部分轉移給雇主的體制。[20]隨著侵權法的不斷演進,因果關系判斷亦發展成為事實判斷和法律價值判斷兩個層面。有學者認為,因果關系雖然以事實判斷為基礎,但關鍵卻在于法律價值評判,事實因果關系的不足完全可以對法律上的規范性因果關系予以彌補。[21]危險責任理論的核心正是基于分配正義的理念彌補直接事實因果關系的不足。具體而言,現行的安全生產法律法規從預防和減少生產安全事故發生為目的,設置了生產經營單位的各項作為義務,這些規范性作為義務實際上發揮著切斷事實因果關系鏈條的作用。生產經營單位未履行上述安全保障義務的不作為,雖然在事實因果關系中僅為間接條件,但因其實際控制著因果關系鏈條的形成,在法律價值上被認為對危險后果的發生具有約束性的直接因果作用。

(三)道路交通運輸企業承擔安全生產主體責任的正當理由

《安全生產法》是《勞動法》的特別法,是勞動基準法的重要分支,這是國際學術界的廣泛共識。[22]從立法目的看,《安全生產法》主要保護的法益應當是職業勞動者的生命和健康權益。從我國當前政府管理工作的實踐來看,現行安全生產管理工作包含的范圍非常廣泛,既包括生產和經營單位的安全管理問題,還包括道路交通安全、消防安全、公共場所安全等社會公共安全問題;[23]既包括工作場所的安全問題,也涵蓋職業健康問題。①不難發現,“安全生產”一詞在使用過程中,其外延呈現不斷放大的趨勢,從單純保護職業勞動者向廣大人民群眾拓展的趨勢明顯。道路交通事故,對不特定人的生命和財產安全帶來危險,對道路運營活動進行有效規制,避免道路交通事故發生,不僅是《道路交通安全法》立法的重要目的,也與《安全生產法》所追求的價值目標和我國安全生產的整體工作需要契合。

如上文所述,《安全生產法》立法過程中貫穿的一條主線就是強化和落實生產經營單位的安全生產主體責任。根據相關數據統計表明,我國生產安全事故死亡人數從歷史最高峰的2002年死亡近14萬人,降至2018年的3.4萬人;生產安全事故次數和死亡人數連續16年、較大事故連續14年、重大事故連續8年實現“雙下降”。[24]這與我國長期秉持“預防為主”這一安全生產立法理念,尤其是《安全生產法》在制度設計上突出事故預防,強調生產經營單位通過內部安全管理直接或間接減少事故發生密切相關。事故源于隱患,是一個從量變到質變的過程,從事故致因來看,包括人的不安全行為、物的不安全狀態以及管理上的缺陷。雖然近七成以上的事故原因存在人為因素,但如果將原因過多地歸結于工人的不安全行為,真正的事故原因和企業責任將被掩蓋。[25]從道路交通領域看,大量事故雖由隨機偶然因素造成,但其中絕對不可控偶然因素所占比例較小,多數相對可控偶然因素中蘊含著必然性。[26]按照“事故樹”理論,交通運輸系統由人(駕駛員)、機(車輛)、環(道路、天氣等)三個要素疊加形成,任何一個要素出現問題,將導致道路交通事故發生。[27]從事故演化過程看,道路交通運輸企業在事故鏈形成中雖不具備獨立的因果關系要素地位,但其行為傳遞的信息將直接使得人、機這兩項要素發生改變,如企業安全生產責任制建設、對駕駛員的培訓和管理、運輸車輛的管理和維護等行為,會對駕駛員及車輛產生直接約束,進而間接影響事故鏈的形成。可見,偶然性的道路交通事故中蘊含著必然成分,后者的角色由對車輛及駕駛員具有直接管理關系的道路交通運輸企業扮演。從事故預防的角度,道路運營單位及其道路運營行為,顯然是《安全生產法》要規制的對象。2018年4月30日,交通運輸部、公安部、應急管理部等三部委關于印發《道路旅客運輸企業安全管理規范》的通知(交運發[2018]55號)亦重申了道路交通運輸企業作為安全生產責任主體的這一要求。①

四、《安全生產法》的再認識

總體來看,目前的司法實踐聚焦于道路交通事故處罰現有規則的討論,忽略了規則背后的立法取向及其制度邏輯。在營運性道路交通事故處罰這一問題上,司法機關對行政處罰權表現出的審慎,恰恰說明我國安全生產法律體系銜接不暢,尤其是現行《安全生產法》在制度設計上仍有不小改進的空間。

統一司法機關與行政機關對《安全生產法》的認知,實現法官和安全監管執法人員有效對話,首先需要框定這部法律調整社會關系的界限。《安全生產法》及《生產安全事故報告和調查處理條例》將“道路交通事故”納入“生產安全事故”范疇統一對待,從保障人民群眾生命財產安全、維護良好的社會秩序的角度,有其現實的合理性,但兩者無論在發生機理、保護法益、調整對象、歸責原則方面都存在顯著差異,不宜長期混為一談。如營運性道路交通事故中受害主體為乘客及周邊群眾,其早已超出了《安全生產法》所要調整的從業人員這一特定范疇。否則,以此類推的話,校園安全事故、醫療機構安全事故等皆可納入《安全生產法》,其結果必定是這部法律的調整范圍將會越來越寬,乃至發展成無所不包的“萬能”法律,不僅不符合部門法應有的定位,而且會造成對其他法律管轄范圍的不當僭越。從長遠看,宜將“道路交通事故”從“生產安全事故”中排除。相應地,應修改《道路交通安全法》,將營運性道路交通事故處罰交由該法進行調整。一方面,構建“駕駛員—車輛運營單位”安全生產責任分離體系,明確運營單位嚴格適用無過錯責任原則;另一方面,同時按照行政合理的原則,重新匹配行政執法主體。建議根據事故發生等級,明確由相應級別管轄權的道路交通部門牽頭組織事故調查組,并決定和實施對事故發生負有責任的道路運營單位的行政處罰。

制定法不一定是公正的。[28]盡管人們對公正的看法千差萬別。但法律欲成為法律,不能僅僅表示一個權威機關的意志,還必須符合某種更為正當有效的東西。[29]在上文所述案件爭議過程中,各方不約而同指向了《安全生產法》第一百零九條。該條規定的事故處罰十分嚴厲,②其背后體現出“重典治亂”的立法精神雖總體值得稱贊,無奈由于該條設計較為籠統,沒有區分各類生產經營單位以及不同生產經營活動的具體情形,“一刀切”地適用無過錯責任的原則,無疑會引發人們對行政合理性的擔憂和質疑,實踐中已發生過其他類似的案例。①目前,主管部門正組織修訂《安全生產法》,以貫徹落實《中共中央國務院關于推進安全生產領域改革發展的意見》有關要求,并適應機構改革新需要。筆者認為,當務之急是對《安全生產法》第一百零九條“負有責任的生產經營單位”進行解釋,區分各類生產經營單位以及生產經營活動的不同情形,按照違法行為的嚴重程度,明確主要責任、次要責任,以解決上述難題。

當然,法律對現實的回應畢竟是有限的。無論在任何社會或政治制度下,法律都不可能要么完全是政府性的,要么完全是社會性的。法律產生于社會及其統治者之間的緊張及協調關系之中。[30]營運性道路交通事故適用《安全生產法》處罰暴露出的種種問題,源于這部法律調整社會關系的理想狀態與政府實際賦予“安全生產”的各種現實使命之間,出現了潛在的分歧甚至是較大的偏離,使得這部法律在運行過程中不堪重負。需要說明的是,《安全生產法》雖然歷經2014年的大修改,但這部法律行政監管的色彩仍然較濃,且安全生產與職業病防治分別立法的模式,一直飽受各界詬病。②因此,筆者建議整合《安全生產法》《職業病防治法》相關制度內容,制定統一的《職業安全與健康法》,將勞動者的職業安全與健康權益保障作為立法目標,并統籌處理好政府、社會、個人在保護或行使職業安全健康權利方面的角色問題,這不僅符合對勞動者職業安全健康權利一體化保護的必然要求,也與職業安全與職業健康統一立法的世界潮流相一致。

【參考文獻】

[1]包冬冬.安監局能否處罰違法運輸企業[J].勞動保護,2017,(9).

[2]安全生產如履薄冰,應急管理部將深度指導[EB/OL].中國工業新聞網,http://www.cinn.cn/yw/201901/t20190124_205225.html.

[3]2018年中國發生生產安全事故5.1萬起![EB/OL].搜狐網,http://www.sohu.com/a/300315370_651053.

[4]王德學在國務院安委會聯絡員會議上的講話[EB/OL].道客巴巴,http://www.doc88.com/p-2935519338052.html.

[5]許洪國,周立,魯光泉.中國道路交通安全現狀、成因及其對策[J].中國安全科學學報,2004,(8).

[6]姜雅婷,柴國榮.安全生產問責制度的發展脈絡與演進邏輯——基于169份政策文本的內容分析(2001-2015)[J].中國行政管理,2017,(5).

[7](美)理查德·波斯納.各行其是:法學與司法[M].蘇力,邱遙堃譯.北京:中國政法大學出版社,2017:64.

[8]楊立新.我國道路交通事故責任歸責原則研究[J].法學,2008,(10).

[9]張曉霞.無過錯責任適用相關問題探討[J].法律適用,2010,(3).

[10][14]闞珂,楊元元.中華人民共和國安全生產法釋義[M].北京:中國民主法制出版社,2014:30,30.

[11]石少華.關于《安全生產法》適用范圍的思考[J].現代職業安全,2001,(11).

[12][13]郭玉梅,王高鋒.生產安全事故調查處理中若干問題探討——兼論《生產安全事故報告和調查處理條例》[J].華北科技學院學報,2015,(6).

[15]國家煤礦安監局辦公室.煤礦安全生產工作取得歷史性成就——改革開放40年我國煤礦安全生產領域改革發展綜述[N].中國煤炭報,2018-12-13.

[16]砥礪奮進70年,煤礦安全生產實現八個歷史性跨越[N].中國煤炭報,2019-12-30.

[17]石少華.安全生產法治總論[M].北京:煤炭工業出版社,2011:72.

[18]鄭翔.交通事故損害賠償法律問題研究[M].北京:北京交通大學出版社,2015:19.

[19][20](美)約翰·法比安·維特.事故共和國:殘疾的工人、貧窮的寡婦與美國法的重構[M].田雷譯.北京:中國政法大學出版社,2016:67,73.

[21]劉召成.安全保障義務的擴展適用與違法性判斷標準的發展[J].法學,2014,(4).

[22]冬牛.安全生產法治體系及其構建邏輯[J].社會治理,2018,(9).

[23]鄭雪峰.我國職業安全與健康監管體制創新研究—基于制度變遷理論的視角[M].武漢:武漢大學出版社,2013:27.

[24]應急管理部.我國生產安全事故起數和死亡人數連續16年實現“雙下降”[EB/OL].應急管理部網站,https://www.mem.gov.cn/xw/bndt/201909/t20190918_336737.shtml.

[25]苗金明.事故責任規制及其法定預防標準問題的研究[J].中國安全生產科學技術,2016,(S1).

[26][27]李淑慶,彭囿朗,肖莉英等.道路交通事故發生機理研究現狀與趨勢分析[J].安全與環境學報,2014,(3).

[28][29]龔祥瑞.比較憲法與行政法[M].北京:法律出版社,2003:446,306.

[30](美)博登海默.法理學法律哲學與法律方法[M].鄧正來譯.北京:中國政法大學出版社,2004:345.

(責任編輯:苗政軍)

Abstract:At present,the “safety production law” and “road traffic safety law” do not state the punishment of operational road traffic accidents,which leads to the investigation of the responsibility of road traffic enterprises for production safety accidents in China is subject to the reply of the Supreme People's court, relevant academic interpretation,etc.The causes of the above problems are,on the surface,unclear identification of the two legal relationships and misplaced judgment of the causal relationship.The deep-seated reason is that the legislative concept of “prevention first” in China's work safety and the logic demand of “strengthening the main responsibility of the production and operation unit's work safety” reflected behind it are misinterpreted.From the perspective of the theory of dangerous liability and the implementation of “who operates and who is responsible”,it is advisable to build a separation system of safety production responsibility of “driver operating unit”,make clear that the operating unit strictly applies the principle of no fault liability,modify relevant laws and regulations,and re match the main body of administrative law enforcement.

Key words:road traffic accident;safety production law;subject responsibility;principle of liability fixation;administrative punishment