全要素生產率對經濟發展的預測分析

宋林珊

摘 要:全要素生產率是指“生產活動在一定時間內的效率”,是衡量資源配置和科技進步的重要指標,是技術進步對經濟發展作用的綜合反映。當前示范區資源緊缺,經濟主要靠傳統生產要素的投入驅動,創新活力不足,缺乏后勁。只有擺脫傳統生產要素投入驅動的經濟增長方式,轉為依靠科技進步等非要素的驅動的經濟增長方式,才能保證示范區經濟的平穩健康發展。本文運用經驗模態分解方法,通過經濟增速和全要素生產率的研究與分析,初步發現全要素生產率增速較總收入增速超前十二個月左右,這表明示范區經濟發展與全要素生產率緊密相關。因此,深化對全要素生產率的研究,解析其在不同領域間差異,以及與政府的政策、創新發展模式的相關性,對示范區經濟周期性變化規律的進一步分析掌握,篩選影響示范區經濟發展的關鍵因素,實現優化示范區的資源配置,政府發展規劃和政策頒布,發展“高精尖”經濟具有重要指導性意義。

一、背景與研究意義

全要素生產率是衡量包括人、財、物在內的資源配置和有效利用程度的重要指標,它的來源包括技術進步、組織創新、專業化和生產創新等。當前,在資源日益緊缺、經濟發展創新活力不足、經濟發展動力后勁不足的局面下,依靠傳統增長動力,經濟增長面臨較大壓力。經濟發展已經不再單純依靠傳統生產要素,而是進入到了依靠技術進步等非要素投入的新的時期,傳統生產要素之外的非要素投入,即全要素生產率已經成為經濟增長的重要驅動因素之一,尤其在高新技術產業集聚的示范區內,全要素生產率的變化在很大程度上決定了示范區經濟增長的變化。

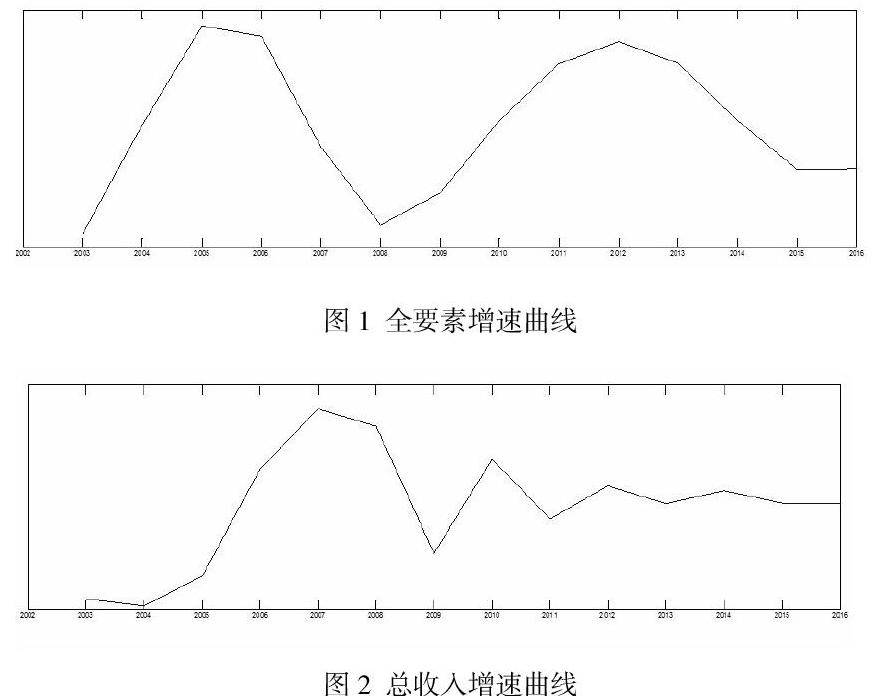

運用經驗模態分解方法,對示范區2001-2015年經濟增速和全要素生產率變化率進行比較,發現在剔除了政策影響等隨機性影響因素后,全要素生產率的變化規律與示范區經濟增速的變化規律大體一致。經驗模態分解是一種依據數據自身的時間尺度特征來進行信號分解的方法,能對非平穩數據進行平穩化處理,將經驗模態分解方法運用在經濟分析中,能夠發現剔除隨機性影響因素后,經濟波動的一般變化規律。從經驗模態分解的結果看,全要素生產率變化率曲線整體呈現N型曲線趨勢,階段性呈倒U型曲線特征,以2008年為分界點,2008年之前呈明顯尖峰倒U型曲線趨勢,2008年后有明顯的上漲,2008年之后的平均位勢和波動明顯減緩,現階段基本處于平穩階段。總收入增速曲線整體波動性較大,階段性呈現倒V型曲線特征,以2009年為分界點,2009年之前呈圓滑倒U型曲線趨勢,2009-2011年有明顯的倒V型,2011年之后平均位勢和波動明顯減緩,現階段基本處于平穩階段。

從經驗模態分解的結果看,就現有數據而言,總收入增速的波動規律與全要素生產率變化率的波動規律基本相同,而且總收入增速周期較全要素生產率變化率周期明顯滯后,滯后周期約為十二個月左右,這表明示范區經濟發展與全要素生產率息息相關,全要素生產率的變化對示范區經濟增長有重要影響。因此,對全要素生產率進行研究,對示范區經濟發展意義重大。

第一,厘清新常態下示范區經濟增長的動力與約束機制。全要素生產率相關問題的研究是在新常態下對高新技術示范園區經濟發展的動力和約束條件的準確判斷,是示范區主動適應和引領經濟發展新常態的重要表現。

第二,探明經濟新常態下示范區創新的驅動與阻滯機制。對全要素生產率相關問題的研究,是對生產要素重組如何實現配置效率提升的探索。企業的微觀經濟活動是創新的中心,示范區全要素生產率相關問題的研究正是在企業創新的基礎上展開的,這一研究的深化將探明影響示范區創新的動力與阻滯,這對構筑良好的企業創新環境,建立具有區域特色的鼓勵創業創新的政策措施具有參考意義。

第三,評測新常態下示范區經濟增長和創新發展的質量與效益。全要素生產率相關問題的研究是評價新常態下對經濟增長是否協調、可持續,創新是否可以轉化為新的增長動力的準則。從微觀層面上講,全要素生產率相關問題的研究將提升企業對創新的重視程度,提升創新質量;從宏觀層面上講,對全要素生產率的高低的探討,將激發示范區體制機制改革的積極性,進而深化示范區產業和企業的供給側結構性改革,提高經濟發展的質量與效益。

第四,引導京津冀協同發展中的資源有序流動及合理配置。全要素生產率相關問題的研究,正是從供給端視角出發,通過對生產要素的投入分析,微觀上有勞動力、資本、技術、土地等要素,宏觀上有人口、制度、資源與技術等實現生產要素自由流動與資源合理配置,從而完成供給側結構性改革。全要素生產率監測及預警分析,能夠全面解析示范區創新資源優勢,探索合作共享機制機遇,改善要素配置方案,為企業發展、升級和轉移、發展新興業態提供有力指導和服務,提升“高精尖”產業輻射帶動作用。

第五,擴大新常態下區域經濟發展規模效應。在經濟高速增長時期,勞動生產率提高更多依靠的是投資增長所帶來的資本勞動比上升。全要素生產率的提出是經濟發展新常態下,發展重點由“數量”向“質量”的核心路徑轉變,是提升勞動生產率的新思路。全要素生產率的重要來源之一即規模效應,示范區作為高新技術產業的集聚地,規模的合理有利于專業化分工和協作的開展以及勞動生產率的提高。因此,對全要素生產率相關問題的研究正是對示范區在經濟新常態下勞動生產率的研究,有助于示范區產業集聚規模效應的形成。

二、研究初步結果

在初步研究中,利用2001-2015年的數據,剔除少數年份中個別企業的異常值,運用索洛余值法和DEA-Malmquist指數方法計算示范區全要素生產率變化率兩種方法的計算結果基本一致,這里選取索洛余值法的計算結果進行進一步的分析。在對總收入增速和全要素生產率變化率進行平滑處理后,得到結果如下。

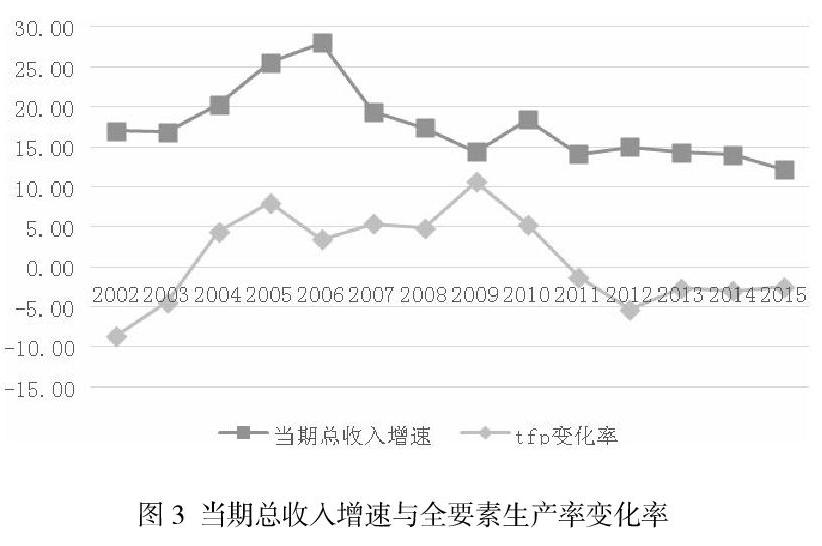

圖3為2002-2015年間中關村示范區總收入增速與全要素生產率變化率對比圖。由總收入增速曲線可知,示范區總收入增速大體上可以劃分為三個階段。第一階段為2002-2006年,總收入增速整體上呈上升態勢;第二階段為2006-2010年,總收入增速先降后升;第三階段為2010-2015年,總收入增速波動不大,整體上呈緩慢回落的態勢。由全要素生產率變化率曲線可知,示范區全要素生產率變化率大體上也可以劃分為三個階段。第一階段為2002-2005年,全要素生產率變化率整體上呈上升態勢;第二階段為2005-2009年,全要素生產率變化率先降后升;第三階段為2009-2015年,全要素生產率變化率整體上呈下降態勢。

從圖3可以初步看出,示范區全要素生產率的變化趨勢與滯后一期總收入增速的走勢大致相同。進一步將全要素生產率變化率與滯后一期的總收入增速進行對比(圖4),發現總收入增速和全要素增速走勢基本一致。而且,總收入增速變化較全要素生產率變化滯后約12個月左右。

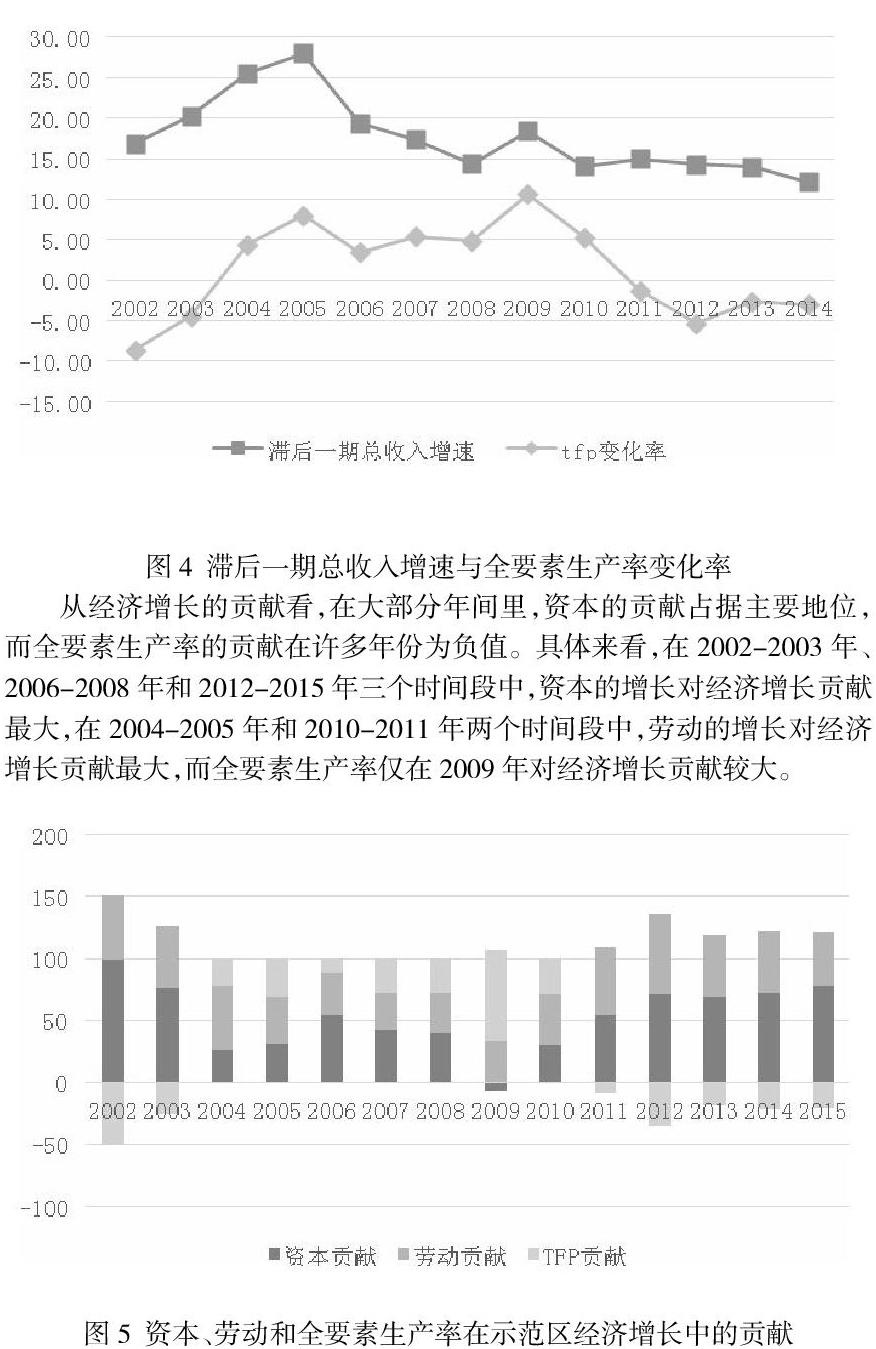

從經濟增長的貢獻看,在大部分年間里,資本的貢獻占據主要地位,而全要素生產率的貢獻在許多年份為負值。具體來看,在2002-2003年、2006-2008年和2012-2015年三個時間段中,資本的增長對經濟增長貢獻最大,在2004-2005年和2010-2011年兩個時間段中,勞動的增長對經濟增長貢獻最大,而全要素生產率僅在2009年對經濟增長貢獻較大。

這表明,從2002年起至2009年,資本對經濟增長的貢獻逐漸變小,勞動對經濟增長的貢獻總體穩定,而全要素生產率對經濟增長的貢獻逐漸提升,傳統生產要素對示范區經濟增長的貢獻不斷減小,經濟增長的主要驅動因素逐漸從傳統要素轉向全要素生產率;然而在2009年之后,資本對經濟增長的貢獻不斷提升,勞動對經濟增長的貢獻仍然總體穩定,而全要素生產率對經濟增長的貢獻在不斷減小,并從2011年起對經濟增長的貢獻一直為負,示范區經濟增長的主要驅動因素從全要素生產率變回到了傳統要素,尤其是資本的作用在不斷增大。

三、研究初步結論

通過以上的分析,我們初步了解了示范區全要素生產率的現狀。第一,示范區全要素生產率的變化態勢對示范區經濟增長走勢影響較大,根據示范區全要素生產率變化率的走勢基本能夠推斷滯后一期示范區經濟增速的走勢方向。第二,示范區全要素生產率對經濟增長的貢獻較低,而且自2011年后,全要素生產率成為了示范區經濟增長的阻礙因素,而資本對經濟增長的貢獻在不斷增大。至此,我們可以初步得到以下三點結論:

第一,示范區當前的經濟增長方式仍然是以傳統生產要素投入驅動的經濟增長方式。在示范區當前的經濟發展過程中,勞動要素對經濟增長的貢獻總體穩定,而資本要素對經濟增長的貢獻有不斷提升的趨勢,全要素生產率對經濟增長的貢獻很小,經濟發展創新活力仍然不足,經濟發展缺乏后勁,只有擺脫要素投入驅動的經濟增長方式,才能保證示范區經濟的平穩健康發展。

第二,示范區整體全要素生產率水平仍然較低,在近幾年呈現負增長態勢,這使得全要素生產率成為了制約示范區經濟增長的阻礙因素之一。示范區整體的全要素生產率水平由所有企業決定,企業較低的技術創新水平或者生產要素的配置效率導致示范區全要素生產率水平較低,因此要找到示范區整體全要素生產率水平呈負增長態勢的原因,就必須深入研究微觀企業的經濟活動,只有找到阻礙企業技術創新提升和生產要素配置效率提升的因素,才能從根本上找到提高示范區整體全要素生產率水平的方法。

第三,示范區當前的經濟增長仍然依靠資本和勞動等傳統生產要素,經濟發展質量與效益有待提高。傳統生產要素驅動下的經濟發展模式受要素價格波動影響較大,對外部經濟環境變化敏感,因此傳統生產要素驅動下的經濟發展是一種質量低、效益低的經濟發展模式,從長遠來看,這種經濟發展模式是不協調的和不可持續的。而創新是新技術新產品的源泉,以創新為驅動的經濟發展模式是一種質量高、效益好的發展模式,只有建立創新驅動型經濟增長模式,才能提高經濟發展的質量和效益,實現示范區經濟的可持續發展。

四、研究展望

全要素生產率的初步測算僅僅是全要素生產率研究的一個開始,為了更加準確地測算示范區全要素生產率水平,找到制約全要素生產率提高的影響因素,提高示范區經濟增長的質量與效益,提升京津冀協同發展中的資源配置效率,擴大新常態下區域經濟發展規模效應,需要對示范區全要素生產率進行更加深入的研究。具體來看,未來的研究主要包括以下幾個方面:

第一,對示范區各類要素及經濟周期性變化規律進行進一步分析,描述經濟增長的周期性結構特征,篩選影響示范區經濟發展的關鍵因素;

第二,從不同空間單元、不同產業和領域的角度,對全要素生產率進行全面測算,通過橫向和總相比較,解析全要素生產率在不同地域、不同產業和領域間的差異;

第三,對園區經濟運行進行動態模擬,從功能性及資源性角度分析重點功能區與重點產業的資源配置優勢和局限;

第四,從政府政策、創新環境、創新模式等角度,對全要素生產率的變動和差異進行原因分析。

參考文獻:

[1]余楊. 產業關聯視角下全要素生產率對云南經濟增長的影響分析[D].云南財經大學,2019.

[2]楊占鋒,段小梅.產業結構變遷對經濟增長質量的影響效應——基于成渝經濟區全要素生產率貢獻的分析[J].地域研究與開發,2019,38(01):39-44.

[3]段玉彬.全要素生產率對安徽經濟增長的貢獻——基于1992—2016年數據的實證分析[J].黑龍江工業學院學報(綜合版),2018,18(12):85-89.

[4]侯曉東.全要素生產率對中國經濟增長的影響研究——基于索洛余值模型的實證分析[J].科技經濟市場,2016(07):78-80.

[5]吳國培,陳寶泉,張習寧,王偉斌.福建全要素生產率對經濟增長貢獻分析[J].發展研究,2016(01):50-59.

[6]吳國培,王偉斌.我國全要素生產率對經濟增長貢獻的分析研究[J].統計研究,2014,31(12):103-104.

[7]王華偉,齊園,韓景. 北京高技術產業全要素生產率變動及其對經濟增長的影響分析[A]美國科研出版社,2012:5.

(成都東軟學院 ? 四川 ?成都 ? 611844)