劉心武小說《鐘鼓樓》的思想藝術特點分析

李亞寧

摘要:劉心武的長篇小說《鐘鼓樓》獲得了第2屆茅盾文學獎,由此可見,其在藝術上的思想特色十分突出。從總體構思來看,長篇小說《鐘鼓樓》借助了四合院中9戶人家、40多個主要人物,在12個小時內的活動,探究了親情、人生、友情、勵志、成長、美德等多個熱點話題。在《鐘鼓樓》的描述中,劉心武對人物的生活進行了敏銳的探查,通過理性的宏觀把握,控訴人性的現(xiàn)實層面,實現(xiàn)了巨大的藝術超越。他的小說帶有鮮明的時代痕跡,同時也塑造了栩栩如生的人物群像。本文從這兩個方面,探究劉心武小說《鐘鼓樓》的思想藝術特點,探究《鐘鼓樓》在文學潮流中典型的思想意識,對其文學內涵進行思考與定位,感受其意蘊深厚、魅力深遠的文學思想藝術。

關鍵詞:劉心武;鐘鼓樓;藝術特點

一、劉心武小說《鐘鼓樓》的故事梗概

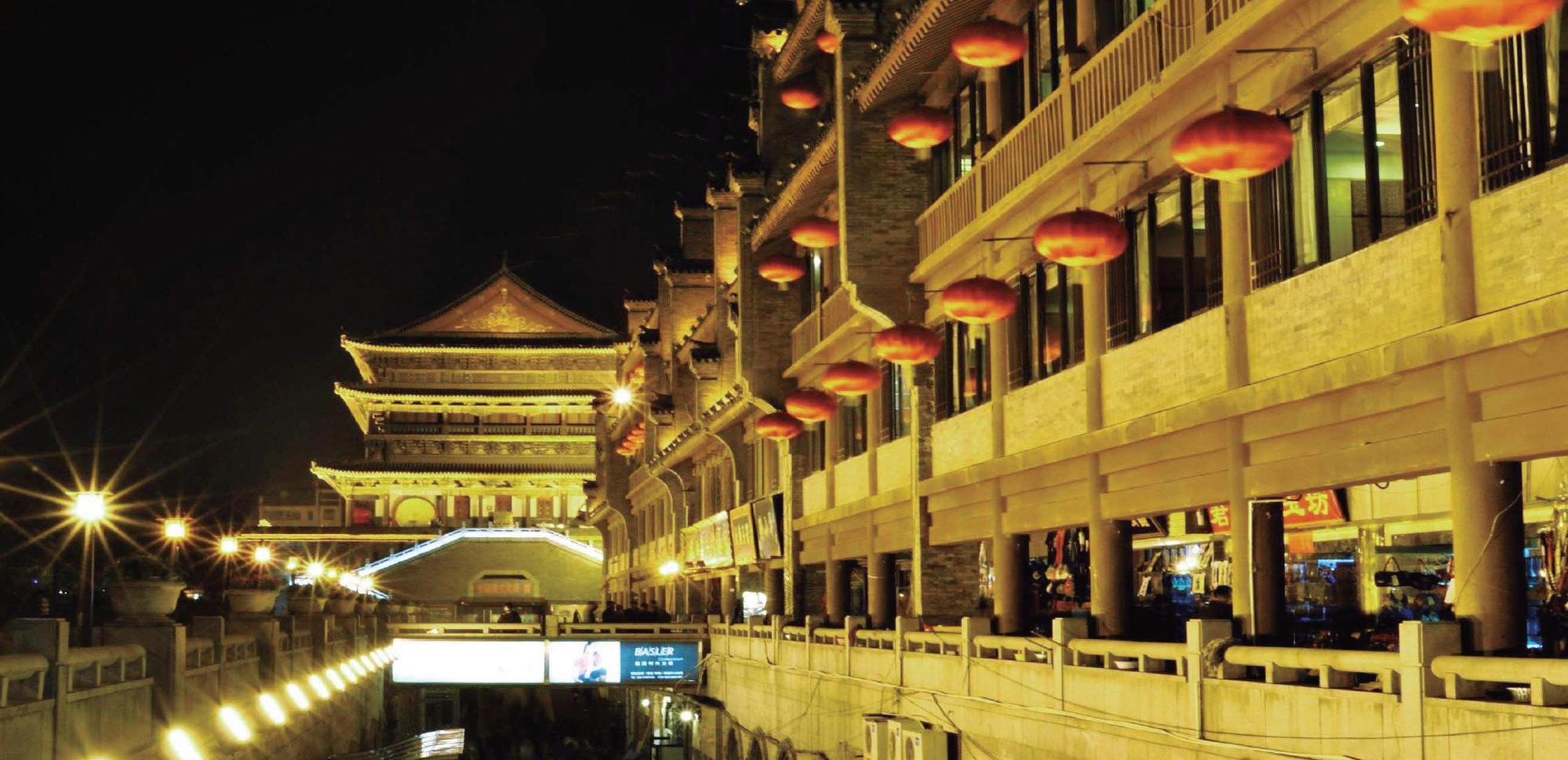

《鐘鼓樓》講述的是北京市鐘樓鼓樓附近的一座普通四合院內,12個小時中發(fā)生的故事。在這12個小時,四合院內9戶人家及其相關聯(lián)的40多個人物一一出場,1982年12月12日,在底層市民生活的傳統(tǒng)環(huán)境——四合院中,一場婚宴緊鑼密鼓地展開。而正是從這場婚宴開始,人物與事件一一鋪陳。古老的長街胡同、熱鬧和諧的四合院、豐富深邃的京劇,使這些原本普普通通的故事發(fā)生了強化、擴大。《鐘鼓樓》以婚宴為切入點,展現(xiàn)了北京普通民眾生活的橫剖面。這一橫剖面是具體、深入及細致的。在北京這一巨大的社會背景中,人物特性是典型的底層人物,環(huán)境特征則是極其傳統(tǒng)的四合院。這就促使整部作品在形態(tài)展現(xiàn)和內在本質上更為深刻與豐富。薛家的婚宴,以主線形式隱伏在整部作品中,也是以這一婚宴,促使整個故事徐徐展開。早上五點薛大娘起床,準備婚宴,同時等待同和居的何師傅操辦酒席。從早上五點到下午五點這12個小時間,所有在四合院內發(fā)生的故事被細致入微地描述下來。四合院中的人,從工人、農民、售貨員、修鞋匠到醫(yī)生、工程師、京劇演員、年輕翻譯都被一一描述到這場蕓蕓眾生相中。作品的展示不僅富于魅力,同時也為我們展示了北京市民的生活情況、當下的社會歷史以及各式各樣的人物命運。作者在這一橫剖面上,探究的是同一社會階層中不同人物的命運發(fā)展,同時也融入了存在主義思想理論,述說了作者自己對歷史社會及人生的思考。

在描寫《鐘鼓樓》中形形色色的人時,劉心武表現(xiàn)出了更強的現(xiàn)實描寫特性,既具有韌性,同時也沒有重復《班主任》中已有的描繪手法。他實現(xiàn)了對自身的巨大超越。薛家的婚宴上,各式各樣的人輪番登場,人物與人物之間的關系也紛繁復雜。女大學生單戀翻譯;翻譯和他的對象卻被一位農村姑娘騷擾;一位副部長被一名離過兩次婚的女性瘋狂追求;婚宴上還出現(xiàn)了一名蹭吃蹭喝的北京乞丐。各式各樣的人物在這場四合院的傳統(tǒng)婚宴上輪番登場、齊聚一堂。正如劉心武在書前題記中所寫“在流逝的時間里……已經和即將產生歷史感的人們”。作品中呈現(xiàn)的生活場景、所描繪的生活形象,既是作者對中國歷史遺存和現(xiàn)實變革的思考,也是歷史推進中人們自覺意識警醒以及逐漸轉化的個人命運及使命感。

從人物塑造方面來看,故事與人物形象反映出的思想特征息息相關。如盧寶桑這一人物是消極無為的人物代表,他粗俗野蠻、頤指氣使。在有機會指使他人時,毫不猶豫地執(zhí)行不屬于他的支配欲。他的人格缺失,體現(xiàn)在他沒有過多的屈辱和淪落的窘迫意識上。在復雜的社會中,他既信奉著弱肉強食的信條,卻又不清楚自身的地位,不了解屈辱的意義,更分不清自己到底是弱者還是強者。而路喜純這一人物是正派的人物代表。他生活作風積極、寬容大度、為人踏實,同時,他對生活充滿希望,借由紅案的學習,希望將來能有所作為,他是時代與生活的感召中美好品德的化身,也是整部小說中具有積極定位的角色。他不斷地在生活中建設自我,最終懷揣著希望,走向未來。荀磊這一人物在整部小說中表現(xiàn)出了更強的使命感,也更具有歷史意義。荀磊突破了“文革”限制,即使沒有希望,也要從臺歷中學習。從他突破自我,以成績第一被外事部門錄取來看,他的現(xiàn)實意義是以自我的橫向對比獲得的覺醒。他在當時特定的歷史環(huán)境中升騰起了超越生活本質的使命感。在一眼望見鼓樓時,他從內心中升騰起思想和情感的交織。這是存在于時間流逝中人類歷史與個人命運交融形成的共同體。理想、意志與信心,正是他在時代環(huán)境中所奔赴的位置。同時,荀磊本身也始終思考著歷史與現(xiàn)實的關系,了解自己所承擔的責任,在時代背景下,始終懷抱著自身的神圣使命感,踏踏實實、勤勤懇懇地生活。

二、鮮明的時代痕跡

劉心武的小說在創(chuàng)作方面均帶有鮮明的時代痕跡。從《鐘鼓樓》中豐富的文化內涵,《班主任》中對文革思潮的探究均可體現(xiàn)。劉心武的小說在作品內涵上體現(xiàn)了時代的脈動,傳達了厚重的歷史內涵。劉心武小說在表達時代特征方面著重關注人們的思想變化。20世紀80年代開始,審美主義逐漸復蘇,促使劉心武的小說呈現(xiàn)出更加豐富的風格,對小說風格內涵進行了更加深入的探究。不僅超越了前期簡單的肯定與否定的創(chuàng)作模式,同時對小說結構、語言特色等方面呈現(xiàn)出了更加理性的分析與判斷。《鐘鼓樓》的小說中,不僅涉及北京鐘樓、鼓樓、四合院的描繪,還介紹了飯館、結婚風俗的變化,結合具體的情節(jié),展開了武術等各類傳統(tǒng)知識的介紹,包含了大量的老北京風俗、特色地點等。借由這些景觀化的時代主題,展現(xiàn)了一幅細致的時代場景,讓小說的描繪帶有了鮮明的時代痕跡。

三、四合院文化與兩個精神社區(qū)

四合院是整個《鐘鼓樓》最容易識別的外在結構模式,它是所有書中人物活動的主要空間。所有的故事都是沿著流逝的時間,依照小說的章目安排,圍繞著四合院而徐徐展開的。在這個院落中,9戶人家婚戀嫁娶、喜怒哀樂呈現(xiàn)出多種不同的形式。他們既有彼此性格、人性的差異,也有諸多依存于生活細節(jié)的矛盾,彼此之間不可避免有著多重的糾紛,同時也有著多樣的和睦。四合院的方位、格局和布置在整個小說中被精心地刻畫與描繪。劉心武用細膩的筆觸,描繪了一個典型的北京四合院,其建于明清之際,既具有歷史的沉淀,也具有現(xiàn)實中濃郁的煙火氣,使讀者在閱讀這一四合院的描述時,能夠感受到其中的妙趣,仿若置身其間。

“四合院,尤其北京市內的四合院,又尤其是明清建成的典型四合院,是中國封建社會文化爛熟階段的產物,具有很高的文物價值。從某種意義上說,它是研究封建社會晚期市民社會的家庭結構、生活方式、審美意識、建筑藝術、民俗演變、心理沉淀、人際關系以及時代氛圍的絕好資料。”從這段小說中的截取段落可以看出,在對四合院進行描寫時,劉心武的描寫手法并不與傳統(tǒng)小說的環(huán)境描寫相吻合,反而呈現(xiàn)出一種力求擴大意義的描繪態(tài)勢。整個四合院文化的描景,脫離了小說書中的人物活動,甚至逐漸轉化為四合院歷史的塑造、文化的沿革、社會生態(tài)及文化景觀中。如果從小說的描述特性來看,這顯然已經超出了傳統(tǒng)小說的描寫范圍,它更像是一種社會科學的科普。如果單看這段小說片段,幾乎無法找到小說情感描繪的痕跡,反而覺得這是一篇科學文章。誠然,作者想要表達四合院是書中“大主角”這樣的觀點,但我們依然能夠看出,作者在表達自身創(chuàng)作追求時,利用對四合院的描繪展開了創(chuàng)新,他借由北京市民生活的四合院這一特定的文化景觀,表達文化、建筑與家庭結構、生活方式、人際關系的聯(lián)系。并借由這一特定文化景觀,對人物復雜的生態(tài)環(huán)境進行了引導。當人物與人物之間存在錯綜復雜的演化關系時,四合院就成了人與人之間復雜關系演化的領地。作者通過對小說領地的描繪,將每一個研究對象逐步引入到領地內,每一個領地內的人物都能夠在四合院中完成文學化及社會化的思考,實現(xiàn)人物特色的展示,形成了四合院獨有的精神風貌。

除了四合院本身的內在結構描繪,小說中呈現(xiàn)的人情世故也由四合院開始,形成了兩個明顯的精神社區(qū)。時代的變遷、社會文化的影響、職業(yè)的豐富,導致四合院文化不再由傳統(tǒng)的精神社區(qū)所統(tǒng)治,而是逐漸演化出復雜的色調。四合院內的人們由于不同的歷史原因聚集在一起,呈現(xiàn)出不同的精神內核。一派精神社區(qū),是由薛大娘、荀大爺、海老太太這些在年齡上更高,在思想上更為循規(guī)蹈矩的人所組成。他們就像四合院中根深蒂固的傳統(tǒng)一樣,沉積在底層人民的生活里。例如薛大娘堅持要用小轎車接新娘;七姑在迎親辦宴上,故意處處圖吉利;荀大爺為兒子指腹為婚;海老太太胡編自己的身世遭遇,以滿足虛榮心。這些傳統(tǒng)文化中絲絲縷縷的聯(lián)系,讓人們感受到四合院文化中無處不透露著傳統(tǒng)文化意識的風貌。而另一派精神社區(qū),則是由更具有時代特性,在價值、信仰、情緒、修養(yǎng)上更加年輕化的人們所代表。在這里,社區(qū)內人與人之間的交往跨越了一定的等級觀念。他們之間心理障礙的形成與自身性格的關系更大,反而不限于社區(qū)人們常有的交往,而是展現(xiàn)了一種文化與信息的溝通。一旦涉及關心的話題,這一精神社區(qū)的人們,能夠突破限制、無拘無束的侃侃而談。例如荀磊跨越等級觀念去張家借閱英文原版書,引起張秀藻少女之心的萌動。

當然,除了兩個精神社區(qū)的描繪以外,在小說歷史進程的推進中,更為真實的是不同精神社區(qū)的人之間的矛盾與沖突。甚至是在同一個家庭中,家庭成員之間的道德紐帶缺失,共同感缺乏也會引發(fā)激烈的矛盾沖突。澹臺智珠和李凱就是這樣的例子。澹臺智珠與李凱文化上的差異逐步擴大,最終她復雜的心理支持逐漸崩潰,不能夠排憂解難。文化上的裂痕最終是否引發(fā)了感情的破裂或婚姻的結束,小說結尾并沒有明示。但我們由此可以窺見四合院中典型的文化現(xiàn)象,兩個精神社區(qū)的文化差異。也正是這種巨大的差異性,帶來了小說中突出的矛盾沖突,展現(xiàn)了極具魅力的藝術特性。

四、對傳統(tǒng)心理的思考

在劉心武對時代痕跡的描繪中,除了細致入微的四合院文化及北京風俗風貌以外,《鐘鼓樓》小說中同樣展現(xiàn)了作者對于傳統(tǒng)心理的思考。《鐘鼓樓》中,人物活躍的公共空間,集中在四合院,日常生活充滿了復雜、曖昧、感性的情感認知。基于社會的變遷,劉心武展現(xiàn)的是傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間的差異描繪。在結構以及市民生活方面,均展現(xiàn)出了區(qū)別于傳統(tǒng)時代內核的風貌,既展現(xiàn)了風俗畫式的、色彩濃郁的北京味兒,同時也增加了現(xiàn)代化的時代命題,展現(xiàn)出作者對于傳統(tǒng)文化的思索與改良。小說創(chuàng)作于20世紀80年代,大量的西方信息融入,促使知識分子在現(xiàn)代性的焦慮中與西方文化不斷對話。而作者在《鐘鼓樓》作品中表現(xiàn)出的是對中國傳統(tǒng)文化的尋緣,也與西方文化信息進行了獨立性的思索。他對北京的傳統(tǒng)民俗進行了不斷地調整,希望借此適應現(xiàn)代的節(jié)奏,凸顯出民族的自我。

五、栩栩如生的人物

在文學內容方面,《鐘鼓樓》流露出鮮明的人道主義思想。文學的本身向人類思想根源進行了深入的分析。劉心武的小說表現(xiàn)出更強的人性、人道主義,完成了階級論、人情美等思想的投射。可以說《鐘鼓樓》本身就是對人物身上的意識進行的細致剖析,對小說人物的形象進行了特定的塑造,既講究了人性的優(yōu)美,也表達了更高層次的人道主義,形成了具有藝術美感的美學理想。劉心武在小說中通過塑造栩栩如生的人物,體現(xiàn)了他所期待的人與人之間互相理解、互相關心、互相友愛的理想。作者所表現(xiàn)出的人文主義思想、人道主義思想,是對下層勞動人民的熱愛、理解與尊重,是對真善美的確信,也是通過人物塑造反映出的對新時期的企盼與珍惜。

六、命運和選擇

人物命運是小說推進的主要關聯(lián)。小說中人物命運的變遷是通過各類復雜的因素進行影響及變化的。而一個小小的選擇就可能對小說人物中的命運造成巨大的影響,產生很大的差異。《鐘鼓樓》小說中,每一個人物都體現(xiàn)了這種巨大的命運差異性。例如路喜純和盧寶桑,同樣是在社會底層摸爬滾打的人,但是他們由于自身的選擇而產生了不同的命運。路喜純出生于一個貧賤的“窯姐兒”家庭,但是他卻并沒有因此自輕自賤,反而尊重自己也尊重他人。即使是在屈辱中誕生,他反而明白自尊自重的重要性。在面對困難時他從不屈服,也從不放棄。正是在這樣的信念下,他為理想不斷奮斗,促使自身的命運,發(fā)生了巨大的轉變。與之形成鮮明對比的是受“丐幫文化”影響下的盧寶桑。他不僅沒有認識到自身的劣根性,反而繼承了家庭中丐幫的惡劣習性,成了一個不折不扣的小混混。由這兩人的命運對比,我們即可看出性格、選擇所代表的命運差異,他們由自己的選擇走向了截然不同的命運道路。

除了在不同人物上對命運與選擇的描繪外,在同一個人的命運中,一個微小的選擇也可能產生巨大的差異。例如小說中的失足青年姚向東,作者對其孤獨與恐懼的心理進行了細致的描繪。這一描繪突出了他人生中可以做出的選擇,如果他選擇去認錯或自首,那么顯然這種孤獨與恐懼不會對他造成巨大的煎熬。然而,最終他沒有做出這樣的選擇,導致自己和身邊的人都陷入了痛苦的泥潭。作者通過人物不同的命運以及多樣化的自由選擇,表達了一種自由選擇的概念,同時也確立了在社會歷史特定環(huán)境影響下具體的價值導向和思想內核。

七、人與人之間的矛盾

人與人之間的矛盾是小說中把握情節(jié)變換的方式。《鐘鼓樓》小說中,12個小時的時間內集中描寫了多個矛盾沖突的場面。一方面,通過這種矛盾沖突,加強人們對小說情節(jié)的感受;另一方面,也以沖突場面作為引導,與歷史轉換、現(xiàn)實生活中的壓力形成契合的推進。薛大娘與兒媳婦之間的矛盾;郭杏兒與馮婉珠之間的矛盾;水管風波中鄰里之間的矛盾;澹臺智珠與李凱之間的矛盾;姚向東的理想矛盾;唐其彬的性格矛盾;張其林的工作矛盾等。這些矛盾內容能夠在現(xiàn)實中清晰可見地了解其壓力所在,與我們所處的現(xiàn)實世界存在著荒謬的吻合性。而正是這種巨大的矛盾沖突,展現(xiàn)了社會轉型時期變革速率對人物命運的影響。通過這些矛盾的產生,可以看出現(xiàn)實與過去存在著矛盾,傳統(tǒng)與發(fā)展存在著矛盾,歷史的變革中每個人都有自己的煩惱,每個人都有其無法拋離的痛苦,而這種煩惱是促使人們思考與進步的因素,同時,也是推動人們去追尋更有意義生活方式的途徑。煩惱、矛盾與思考是息息相關的。通過這種矛盾,激發(fā)了人們的意識行為的轉化,促使不同的情緒起點與動力,從而使人們在生活中進一步思考人生,努力去變革,在歷史的變革中實現(xiàn)自身存在的價值。

八、結語

《鐘鼓樓》的描繪不僅借助四合院的生活場景描述了北京豐富的民俗,同時借助民俗的描繪探究了與之共同呼吸的北京市民沉浮的命運。這就呈現(xiàn)出對市民生活的確實關注,同時也表現(xiàn)出了細致的時代風貌。大量的北京傳統(tǒng)民俗在《鐘鼓樓》中的應用,一方面表達了作者在北京傳統(tǒng)、市民生活環(huán)境的塑造;另一方面也表達了作者想從宏觀及歷史的角度審視民族、審視蕓蕓眾生的意愿。作者借由四合院內普通人的平凡生活來反映特殊時代下的中國社會,也借助人物的塑造形成深厚的歷史感與命運感,用歷史的眼光看待這個紛繁復雜的世界。由此可見,《鐘鼓樓》帶有明顯的歷史感與命運感,這也是劉心武創(chuàng)作《鐘鼓樓》的基本意圖,它通過社會生活人物經歷,反映出時代的特色、人物的沉浮,對當下的中國進行了深入細致的剖析,把握人物的命運,彰顯文學的歷史感,呈現(xiàn)出獨有的思想藝術特色。

參考文獻:

〔1〕王春鳳.淺談劉心武小說的藝術魅力[J].現(xiàn)代語文:上旬.文學研究,2012:45-46.

〔2〕夏正娟.三十年來劉心武小說研究述評[J].新疆大學學報(哲學·人文社會科學版),2013:137-140.

〔3〕夏正娟,吳文芳.“新時期文學”的場域競爭——以劉心武小說為個案[J].燕山大學學報:哲學社會科學版,2016:115.