景觀設(shè)計(jì)中“人本論”與“天人觀”的探討

金世杰 王嘉明 趙西平

摘要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,城市的快速更新,在統(tǒng)一現(xiàn)代化的高能耗、高效率、高污染的規(guī)劃背景下,城市發(fā)展導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境遭受污染破壞。“人本論”與“天人觀”是自古以來景觀設(shè)計(jì)理論的兩個(gè)重要命題,這兩種設(shè)計(jì)觀的探討對(duì)設(shè)計(jì)中的理論指導(dǎo)具有重要意義。本文對(duì)這兩種設(shè)計(jì)觀進(jìn)行分析,以人與自然的關(guān)系為研究視角,探究景觀設(shè)計(jì)中生態(tài)設(shè)計(jì)觀的內(nèi)涵,并提出研究展望,即“平衡論”,不能用單一的“以人為本”或“以生態(tài)為本”來指導(dǎo)所有的設(shè)計(jì),應(yīng)該不斷追求人與自然之間的動(dòng)態(tài)平衡。

關(guān)鍵詞:景觀設(shè)計(jì);“人本論”;“天人觀”;可持續(xù)發(fā)展;生態(tài)保護(hù)

0 引言

隨著城市的快速發(fā)展,生態(tài)環(huán)境面臨前所未有的壓力,新冠肺炎疫情、地震、城市內(nèi)澇、火災(zāi)、雪災(zāi)等都揭示了人與自然之間與日俱增的鴻溝。人類如何才能與地球和諧共處成為我們需要持續(xù)關(guān)注的問題,怎樣才能使人與自然的關(guān)系長(zhǎng)期處于最佳狀態(tài),是我們必須直視并且不斷尋求答案的一個(gè)問題。我們必須從思想和行動(dòng)上進(jìn)行改變,從而走向新世界。接受可持續(xù)發(fā)展的理念不僅是人類進(jìn)步的表現(xiàn),更是生存的需要。當(dāng)前新冠肺炎疫情的暴發(fā),很明顯就是人與自然之間的關(guān)系出現(xiàn)了問題。從表面上看,人類征服了自然,成為了自然中的“統(tǒng)治者”,其他動(dòng)物只有順應(yīng)自然的能力,而無法改造自然。毫無疑問,錯(cuò)在人,絕非動(dòng)物。

1 兩種設(shè)計(jì)觀的基礎(chǔ)內(nèi)涵

1.1 研究范疇定位

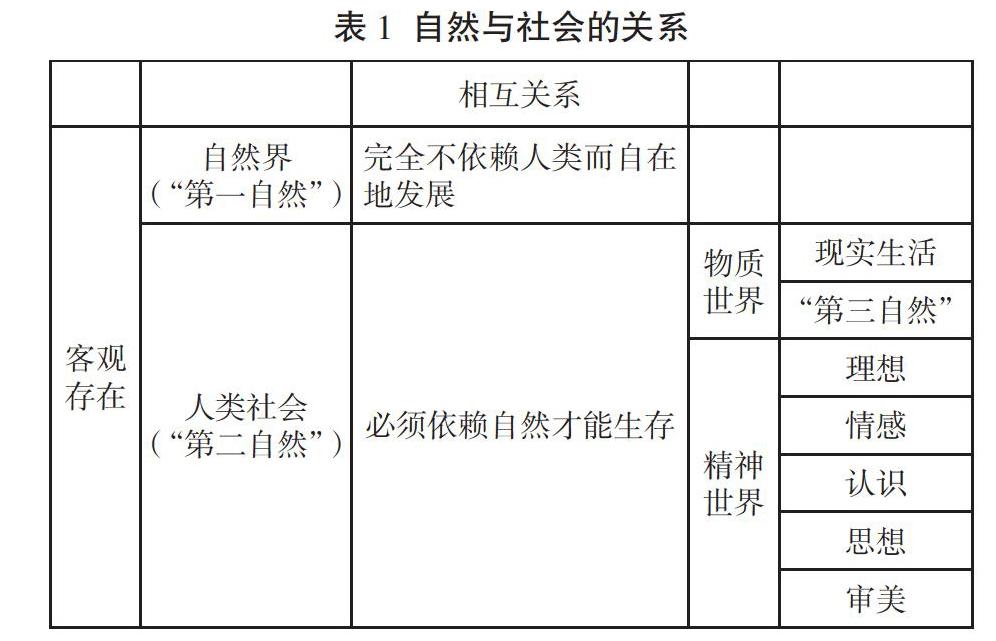

哲學(xué)認(rèn)為,自然環(huán)境是大自然偶然性、自發(fā)性的結(jié)果,其發(fā)展的方向完全不受人類的影響,我們也稱其為“第一自然”或“純自然”,其特點(diǎn)是完全不依賴人類而自在地發(fā)展。“第二自然”是生產(chǎn)的自然,如農(nóng)田和牧場(chǎng),它是人們?yōu)闈M足自身基本需求而順應(yīng)自然的結(jié)果。而“第三自然”是再造的自然,是指通過人類的設(shè)計(jì),模擬并改善自然環(huán)境的結(jié)果,也是人類改造自然的產(chǎn)物。

通過哲學(xué)中的自然分類,可以看出自然對(duì)人類的重要性,生態(tài)自然是人類的生存之本、發(fā)展之源。而“第三自然”處于一個(gè)特殊的位置,即調(diào)節(jié)“第一自然”與“第二自然”的關(guān)系,是聯(lián)系人與自然的中間橋梁。因此,“第三自然”的設(shè)計(jì)觀直接決定了人類對(duì)自然的態(tài)度與觀點(diǎn),具有非常關(guān)鍵的作用,應(yīng)尋求正確的設(shè)計(jì)理念或原則,引導(dǎo)人與自然的可持續(xù)發(fā)展。

本文研究的設(shè)計(jì)觀即是針對(duì)“第三自然”展開的,因此,研究范疇主要為“第三自然”的可持續(xù)生態(tài)設(shè)計(jì)觀(表1)。

1.2 設(shè)計(jì)觀的發(fā)展過程

從“神本論”到“人本論”,再到“生態(tài)自然本論”,從古至今,人們都在不斷追尋和探索人與自然的關(guān)系。東方(以中國(guó)和印度為代表)自古以來的基本世界觀就是“天人論”,即天人合一,主張人與自然和諧統(tǒng)一。中國(guó)古典哲學(xué)家老子已經(jīng)在《道德經(jīng)》中指出了如何處理人與自然間的關(guān)系,主張“道法自然”,指出“道”是宇宙中一種無形的力量,它按照一定的規(guī)律,展現(xiàn)出某種秩序。“道”無聲無形,獨(dú)立存在,卻是萬物的本源。這里的“道”可理解為符合大自然發(fā)展的規(guī)律,展現(xiàn)出的某種秩序。如果我們違反了這種規(guī)律,那么必然自食惡果,遭到大自然的報(bào)復(fù)。如今我們面臨的新冠肺炎疫情,正是破壞自然秩序的“產(chǎn)物”。

而“以人為本”的人本主義始于文藝復(fù)興時(shí)期,與古希臘的“人本主義”思想有密切的淵源[1-2]。“以人為本”就是以人為主體,以人為前提,以人為動(dòng)力,以人為目的[3]。傳統(tǒng)的“以人為本”,強(qiáng)調(diào)“人是萬物的中心”,但由于社會(huì)發(fā)展觀對(duì)其越來越狹隘的理解,導(dǎo)致今天的“以人為本”具有“人類中心主義”的意味[4]。而“絕對(duì)人類中心主義”或者“人類沙文主義”正是當(dāng)今生態(tài)環(huán)境日益惡化、生態(tài)危機(jī)頻頻發(fā)生的罪魁禍?zhǔn)住.?dāng)今的“以人為本”,應(yīng)區(qū)別于“人類中心主義”去理解,在強(qiáng)調(diào)人主體性意義和目的性意義的同時(shí),并不否定其他物種、其他自然元素的獨(dú)立價(jià)值。在生態(tài)環(huán)境保護(hù)中,它既強(qiáng)調(diào)人類的利益,又強(qiáng)烈要求保護(hù)環(huán)境、維護(hù)生態(tài)平衡[5]。

無論儒家還是道家,傳統(tǒng)的中國(guó)古代哲學(xué)都注重“合一”,而忽略了人和自然的關(guān)系問題[6]。“以生態(tài)為本”這一觀念與我國(guó)古代的“天人觀”有異曲同工之妙,是針對(duì)當(dāng)前人類面臨的環(huán)境問題提出的。人們之前的過度開發(fā)導(dǎo)致生態(tài)失衡,因此,一些學(xué)者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)盡量彌補(bǔ)之前所犯的過錯(cuò),更加注重自然和生態(tài)的發(fā)展與平衡[7]。

1.3 人與自然的關(guān)系轉(zhuǎn)變

自然和人、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的關(guān)系是本源和派生的關(guān)系、根基和結(jié)果的關(guān)系[8]。人與自然的關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了很多次大的變化。手工業(yè)時(shí)期,人類處于被動(dòng)地位,無法有效地、大規(guī)模地改造自然,因此只能適應(yīng)自然,以維持自己的生存,并且不會(huì)對(duì)自然造成太大的破壞。人與自然處于一個(gè)相對(duì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期(“第二自然”),在此期間遵循“以人為本”的原則。

工業(yè)革命之后,人與自然的關(guān)系發(fā)生了巨大的改變,人口急劇增長(zhǎng),城市不斷擴(kuò)大,人們的需求也越來越豐富。人類的欲望已經(jīng)在短時(shí)間內(nèi)超越了大自然能提供的量,人們不斷向大自然索取,把地球上的資源當(dāng)作無限資源供自己利用。這種短暫的征服使生態(tài)平衡遭受嚴(yán)重破壞,當(dāng)達(dá)到一定量之后,大自然通過多種自然災(zāi)害“回應(yīng)”,以此警示我們,保護(hù)生態(tài)自然就是保護(hù)人類自己。

人類社會(huì)不斷發(fā)生變化,人與自然的關(guān)系也隨著科技的發(fā)展越來越緊張,我們不能靜態(tài)地以一個(gè)固定的設(shè)計(jì)觀念去指導(dǎo)所有的設(shè)計(jì),而應(yīng)當(dāng)動(dòng)態(tài)且更加偏重自然地進(jìn)行設(shè)計(jì)改造。

2 兩種設(shè)計(jì)觀對(duì)自然的影響

由于人類的參與,兩種設(shè)計(jì)觀各自的發(fā)展,必然對(duì)大自然產(chǎn)生一定的影響,下文探討“以人為本”和“以生態(tài)為本”設(shè)計(jì)觀對(duì)自然產(chǎn)生的正面或負(fù)面影響。

2.1 “以人為本”設(shè)計(jì)觀對(duì)自然的影響

生態(tài)自然是人類存在之本,發(fā)展之源。人們不斷向大自然索取,導(dǎo)致如今生態(tài)失衡,地球不斷承受人類施加的壓力,如今慢慢釋放出來。如今的文明社會(huì),高度重視“以人為本”的設(shè)計(jì)觀念,但其被狹隘地理解為一切設(shè)計(jì)都應(yīng)該“以人為中心”。因此,越來越多的人造場(chǎng)所鋪展開來,全世界邁向城市化的步伐如出一轍,我們與自然的距離也變得越來越遙遠(yuǎn)。即使是當(dāng)代城市中的公園,也不過是被修建布置過的人工環(huán)境,我們似乎只能在上一代人的回憶中,尋求與自然的親近關(guān)系。如此一來,便出現(xiàn)了很多不可持續(xù)的問題,例如,新冠肺炎疫情、地震、空氣污染、城市內(nèi)澇等災(zāi)害。

隨著當(dāng)前社會(huì)的不斷進(jìn)步,人們的科技水平與需求有了一種不可逆轉(zhuǎn)、不斷攀升的動(dòng)力,導(dǎo)致人們能夠?qū)ψ匀贿M(jìn)行更多的改造,我們幾乎看不到“純自然”。

從空間維度來看,如果設(shè)計(jì)一味追求“以人為本”,可能會(huì)導(dǎo)致“人類中心主義”,使人們認(rèn)為自身優(yōu)于自然中的任何物種,甚至導(dǎo)致自然的消失,因此,并不利于景觀設(shè)計(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

2.2 “以生態(tài)為本”設(shè)計(jì)觀對(duì)自然的影響

“以生態(tài)為本”肯定自然的價(jià)值, 認(rèn)為萬物平等, 人類也是大自然中的生物之一,因此不應(yīng)遵循一切以人為中心的原則,而應(yīng)當(dāng)在實(shí)際項(xiàng)目或設(shè)計(jì)中考慮其他生物的環(huán)境與生存空間,達(dá)到尊重自然、保護(hù)自然的目的。

但是如果一味地以“以生態(tài)為本”為設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)導(dǎo)致人類生活空間缺少舒適感,且給發(fā)展帶來局限性。

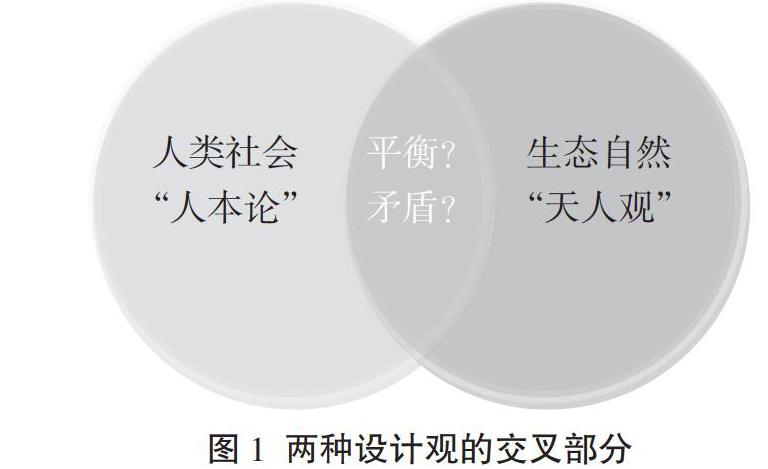

2.3 “以人為本”與“以生態(tài)為本”設(shè)計(jì)觀的辯證關(guān)系

當(dāng)今時(shí)代背景下的景觀設(shè)計(jì)師,在進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)有自己不同的見解。有些學(xué)者認(rèn)為“人是萬物的尺度”,設(shè)計(jì)都是為人而作,因此“以人為本”的設(shè)計(jì)觀是毋需置疑的;也有學(xué)者從宏觀角度出發(fā),研究人與自然中其他物種的關(guān)系,認(rèn)為人是自然的產(chǎn)物,和其他動(dòng)物一樣都有生存的權(quán)利,不能為了自己,犧牲大自然以及其他物種的利益,我們所做的設(shè)計(jì)應(yīng)該朝著“以生態(tài)為本”的方向發(fā)展,保護(hù)自然就是保護(hù)人類自己。

不管是“以人為本”還是“以生態(tài)為本”,其實(shí)都是在處理人與自然關(guān)系的基礎(chǔ)上展開討論的。無論哪種設(shè)計(jì)觀,在當(dāng)今大的時(shí)代背景下,都必須遵循可持續(xù)發(fā)展原則,而“持續(xù)”必然是動(dòng)態(tài)的,人必然依存于自然而存在,而自然完全不依靠人類自在地發(fā)展,因此,人的發(fā)展必須與自然的發(fā)展保持一致。這兩種設(shè)計(jì)觀并不是互相矛盾、互相排斥的關(guān)系,而應(yīng)該是互相補(bǔ)充、互相完善的辯證統(tǒng)一的關(guān)系(圖1)。

我們要尊重自然,就應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)自身在自然生態(tài)系統(tǒng)中的位置。人類、生物與自然是一樣重要的,人類與生物以自然為載體,而人類當(dāng)前的發(fā)展已經(jīng)遠(yuǎn)超過自然的發(fā)展規(guī)律,因而屬于自然的改造者與管理者,保護(hù)生態(tài)自然的責(zé)任也必然由人類承擔(dān)。

3 “動(dòng)態(tài)平衡論”設(shè)計(jì)觀

3.1 認(rèn)識(shí)人與自然的關(guān)系

人與自然的關(guān)系不是對(duì)立的,人必須依靠自然而生存,但自然卻不依賴人,因此,我們必須正確對(duì)待自然、理解自然。設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)滿足自然生態(tài)周期性的可持續(xù)發(fā)展和變化,有限度地向自然索取,以最少的自然資源實(shí)現(xiàn)最大限度的豐富性和多樣性。

自然和人類社會(huì)都是不斷向前發(fā)展變化的,因此我們的設(shè)計(jì)法則也必須隨著時(shí)代的變化而變化。但無論如何變化,最終的發(fā)展目標(biāo)都是生態(tài)的協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,尋求人與自然之間的平衡,追求動(dòng)態(tài)、相互制約且平衡的設(shè)計(jì)。

3.2 處理“人本論”與“天人論”的關(guān)系

我們?cè)谶M(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),絕不能單純地考慮“人”與“自然”誰最重要,我們的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是在兩者之間尋找一個(gè)至關(guān)重要的平衡點(diǎn),“以生態(tài)為本,以人為主”,既體現(xiàn)生態(tài)自然的第一性,同時(shí)又強(qiáng)調(diào)人的重要性與特殊性。設(shè)計(jì)師應(yīng)該作為一個(gè)中介,主動(dòng)處理好人與自然的關(guān)系,在保護(hù)自然的前提下,有計(jì)劃地、合理地改造和利用自然,實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧共生。

4 結(jié)語

不能用單一的“以人為本”或“以生態(tài)為本”指導(dǎo)所有的設(shè)計(jì),而應(yīng)該有針對(duì)性地采取設(shè)計(jì)理念。在當(dāng)今以生態(tài)設(shè)計(jì)為潮流的時(shí)代中,景觀設(shè)計(jì)的中心早已不單純是人,或是生態(tài),而是人與自然之間的交互關(guān)系,“以生態(tài)為本,以人為主”的平衡設(shè)計(jì)理念正是此兩者的統(tǒng)一與融合。作為設(shè)計(jì)師,我們必須找到人與自然之間一個(gè)至關(guān)重要的動(dòng)態(tài)平衡點(diǎn),應(yīng)當(dāng)考慮“從搖籃到搖籃”的設(shè)計(jì)觀點(diǎn),并且在設(shè)計(jì)之初預(yù)測(cè)未來的發(fā)展方向。

參考文獻(xiàn):

[1] 王電章,曾景祥.構(gòu)建以生態(tài)為本的城市[J].邵陽學(xué)院學(xué)報(bào),2005(06):117-118.

[2] 王電章,曾軍.設(shè)計(jì)構(gòu)建以生態(tài)為本 看未來城市發(fā)展[J].住宅產(chǎn)業(yè),2005(10):81-82.

[3] 張永紅,劉文良.生態(tài)環(huán)保:“以人為本”抑或“生態(tài)為本”[J].理論與改革,2008(01):46-48.

[4] 秦書生,王鏡宇.論以人為本的生態(tài)觀[J].理論探討,2005(05):52-53.

[5] 徐春.以人為本與人類中心主義辨析[J].北京大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2004(06):33-38.

[6] 陳秀囡.淺析生態(tài)視角下現(xiàn)代設(shè)計(jì)的發(fā)展——“以人為本”與“以自然為本”[J].美術(shù)教育研究,2011(08):121-122.

[7] 甘沖萍.淺析以自然為本的生態(tài)設(shè)計(jì)理念及思路[J].山西建筑,2008(04):52-53.

[8] 董田春.生態(tài)為本與有閾限的人類中心主義[J].榆林學(xué)院學(xué)報(bào),2008,18(05):5-7.

作者簡(jiǎn)介:金世杰(1997—),男,山西臨汾人,設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士在讀,研究方向:景觀設(shè)計(jì)。

——《勢(shì)能》