風(fēng)景園林學(xué)視野下生態(tài)倫理的應(yīng)用范疇辨析

許 愿

朱育帆*

“我們現(xiàn)在處于一個科學(xué)理念架構(gòu)的世界中,它由道德驅(qū)動,將風(fēng)景園林設(shè)計的范疇減化為某種‘仿生學(xué)’。[1]”

——克里斯托弗·吉魯特(Christophe Girot)

1 概念回溯

1.1 生態(tài)≠環(huán)境

1866年海克爾將希臘語詞根“oilos”(房子)與“λογíα”(學(xué)問)組合成“Oecologie”,被學(xué)界認(rèn)為是“生態(tài)”(ecology)一詞的雛形。海克爾給出的定義是“關(guān)于有機(jī)體及其生存環(huán)境關(guān)系的科學(xué)體系”。作為達(dá)爾文的擁戴者,他強(qiáng)調(diào)此處特指對物種競爭生存有利或有害的影響因子的集合[2]。1998年出版的《牛津生態(tài)學(xué)·詞典》大體沿用了這個說法:“(生態(tài)學(xué)是)關(guān)于有機(jī)體之間,有機(jī)體與它們所處的生物、非生物環(huán)境之間互動關(guān)系的科學(xué)研究”[3],超越了單一學(xué)說的框架,但仍保留了一些早期生態(tài)學(xué)的基本特征:首先是作為一門科學(xué)的設(shè)定及與之相應(yīng)的研究范式;還有“有機(jī)體”這一稱謂所暗示的對人類智慧及社會關(guān)系的回避。

相較而言,“環(huán)境”的概念更為包容也更為模糊。威廉斯考證“environment”一詞同樣出現(xiàn)于19世紀(jì),意為周邊(surroundings)[4];其實“環(huán)”“境”2個漢字組合的含義已非常清晰——環(huán)繞著某物的境域。環(huán)境不僅包含氣候、土壤、食物供給等自然因子,還涵蓋人類社會的政治、經(jīng)濟(jì)和文化關(guān)聯(lián)[3]。

歷經(jīng)一百多年的演化,“生態(tài)”與“環(huán)境”的詞義內(nèi)涵都發(fā)生了一定的延伸與轉(zhuǎn)變,但總的來看,前者具有明確的理論立場與范式,后者則展現(xiàn)了一種廣泛、中立的自我對背景的位置關(guān)系,不存在預(yù)設(shè)的等級[5]。

1.2 狹義生態(tài)倫理VS廣義生態(tài)倫理

20世紀(jì)愈發(fā)凸顯的環(huán)境污染問題促使關(guān)于環(huán)境的討論上升到了倫理層面,這也是倫理學(xué)發(fā)展史上首次將非人類的主體納入范疇。

羅爾斯頓在開創(chuàng)性文章《生態(tài)倫理是否存在?》[6]中明確提出“某種根本意義上的‘對’的性質(zhì)是根據(jù)生態(tài)學(xué)得出的”,其推導(dǎo)思路如圖1所示:對生態(tài)系統(tǒng)完整性價值的認(rèn)可推導(dǎo)出維持其完整狀態(tài)的道德義務(wù)前提,而根據(jù)生態(tài)規(guī)律,是自然的循環(huán)維持著完整的生態(tài)系統(tǒng),所以產(chǎn)生了促進(jìn)自然循環(huán)的近切的道德義務(wù)。據(jù)此而生的是生態(tài)倫理的狹義指向,即依據(jù)生態(tài)學(xué)規(guī)律與框架對傳統(tǒng)倫理學(xué)范疇進(jìn)行拓展、規(guī)定人與非人類主體之間道德義務(wù)關(guān)系的學(xué)說。

環(huán)境倫理通常被認(rèn)為是一個相對中性的統(tǒng)稱,所有關(guān)于人與其周邊環(huán)境倫理關(guān)系的學(xué)說都可以被歸入其范疇,研究對象不僅限于自然環(huán)境,還包括人工環(huán)境和文化、社會關(guān)系等[7],《環(huán)境倫理學(xué)》的創(chuàng)刊人哈格洛夫甚至認(rèn)為“環(huán)境哲學(xué)”才是這一研究領(lǐng)域更適合的稱謂[8]。迅速發(fā)展起來的環(huán)境倫理體系內(nèi)部觀點(diǎn)紛呈,涵蓋了極廣泛的時間與空間范疇[9],大體可分為人類中心主義和非人類中心主義,非人類中心主義又包括基于個體價值立場的動物解放論、動物權(quán)利論和基于整體價值立場的大地倫理、深生態(tài)學(xué)等。

正如環(huán)境與生態(tài)的詞義關(guān)系,環(huán)境倫理是比狹義生態(tài)倫理更高一個層級的概念,后者是環(huán)境倫理體系中極重要的一個分支。但或許因為生態(tài)危機(jī)是最主要也最迫切的環(huán)境問題,或許因為“生態(tài)”一詞的內(nèi)涵不斷被拓展,以生態(tài)倫理來代稱所有與環(huán)境相關(guān)的倫理研究已成為非常通行的做法,構(gòu)成了生態(tài)倫理的廣義內(nèi)涵。

2 是與對的界限

生態(tài)倫理對風(fēng)景園林學(xué)發(fā)展的重要影響無須贅述,承認(rèn)并尊重人與其他生物共同構(gòu)成的倫理共同體已是學(xué)科內(nèi)的基本共識[10]。值得注意的是,生態(tài)學(xué)的研究對象和問題在很大程度上與風(fēng)景園林學(xué)相重合,又有著清晰的框架體系及易量化復(fù)制的規(guī)律性,所以大多數(shù)風(fēng)景園林實踐與理論研究所基于的倫理規(guī)范是偏向于狹義范疇的生態(tài)倫理[11](如無特殊說明,后文中的生態(tài)倫理皆指狹義生態(tài)倫理)。

生態(tài)倫理的特殊之處是在科學(xué)的“是”與倫理的“對”之間建立了直接關(guān)聯(lián),即以科學(xué)描述推出道德規(guī)定。這種關(guān)聯(lián)的建立途徑與界限自身仍是一個開放的議題,將它轉(zhuǎn)入實踐應(yīng)用時,更應(yīng)持審慎的態(tài)度。若倫理優(yōu)越性被用作爭奪話語權(quán)的武器,或是被表象化為技術(shù)和形式,都會對風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計造成消極影響。

2.1 倫理優(yōu)越的排他傾向

圖1 生態(tài)倫理推演邏輯(作者改繪自參考文獻(xiàn)[6-18])

“風(fēng)景”在中文[12]、法語[13]、丹麥語和德語[14]中均有人與自然互動之意,若將風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計泛化地理解為給人與大自然之間的關(guān)系賦予秩序[15],那么這種行為大體以2種方式進(jìn)行,哲學(xué)家阿多稱之為普羅米修斯式和俄爾普斯式,前者持實驗探索態(tài)度、賴于技術(shù),而后者則依靠具身感知,主要運(yùn)用哲思和詩意的言說[16]。在當(dāng)代風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計的實踐與理論研究中,這二者總是同時存在,雖因?qū)ο蟪叨取⑿再|(zhì)等的差異而有所偏重,但每一處場地既是一系列普遍關(guān)系集合的地點(diǎn),又是對某個個體或群體基本世界觀和社會處境有重要意義的場所[17](圖2)。

當(dāng)作為一種科學(xué)的生態(tài)學(xué)獲得了倫理優(yōu)越性,2種方式相補(bǔ)助的平衡關(guān)系就很難再維持,特雷伯直呼《設(shè)計結(jié)合自然》出版后涌現(xiàn)大量將生態(tài)規(guī)律奉為圭臬的設(shè)計時期為“一個生態(tài)凌駕于一切之上的時代”(A decade of ecologyover-everything)[19]。事實上,“好的規(guī)劃設(shè)計須遵從生態(tài)倫理”極易被反向曲解為“只要遵從了生態(tài)倫理就是好的規(guī)劃設(shè)計”,致使2種認(rèn)識和改造自然的方式發(fā)生切割與對立。風(fēng)景園林研究與實踐中長期存在著的關(guān)于規(guī)則式對自然式、藝術(shù)對生態(tài)、文化對自然等一系列體系之爭,而將2個陣營對立的論著正是多見于《設(shè)計結(jié)合自然》出版后的20世紀(jì)八九十年代[20]。

2.2 倫理優(yōu)越的表象化:指標(biāo)

當(dāng)形而上的觀念進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域時,容易被表象化而產(chǎn)生誤用。生態(tài)倫理的基本框架是由科學(xué)事實導(dǎo)出道德義務(wù),并未涉及操作,然而許多以之為導(dǎo)則的規(guī)劃設(shè)計傾向于想當(dāng)然地將健康生態(tài)系統(tǒng)的整體狀態(tài)簡化為表象的數(shù)值或圖像,既增加了誤用的風(fēng)險,也成為排他的助力。

量化指標(biāo)、圖表常被用于描述生態(tài)規(guī)律,也是評價生態(tài)環(huán)境健康情況的度量基礎(chǔ),在高度發(fā)達(dá)的計算機(jī)、航拍技術(shù)輔助下,研究者能夠通過越來越精確的模型來描述、預(yù)測,甚至干擾自然及人工地表環(huán)境的變化。如此操作具有易復(fù)制傳播的特性,也符合高等院校對硬性嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹案呱袑W(xué)術(shù)性”的渴求[21]。但若將技術(shù)指標(biāo)的數(shù)值優(yōu)化直接對等于生態(tài)倫理的實現(xiàn),甚至固化為某種普適標(biāo)準(zhǔn),則很有可能背離其初衷。一方面地球地表環(huán)境千差萬別,沒有哪一種標(biāo)準(zhǔn)可以涵蓋所有的環(huán)境類型,如在荒漠、水土流失嚴(yán)重的地區(qū)追求高綠化率、高生物多樣性指數(shù),反而可能加劇生態(tài)惡化;另外在某項指標(biāo)上表現(xiàn)相似的案例在空間組成、趨勢走向等方面仍可能存在非常大的差異,因此指標(biāo)體系自身需要不斷修訂、保有一定的開放性和彈性。

圖2-1 圭拉德《卷心棕櫚樹、美國克里克、新南威爾士》1867—1868①

圖2-2 羅賓遜《陽光下的樹叢》1988①

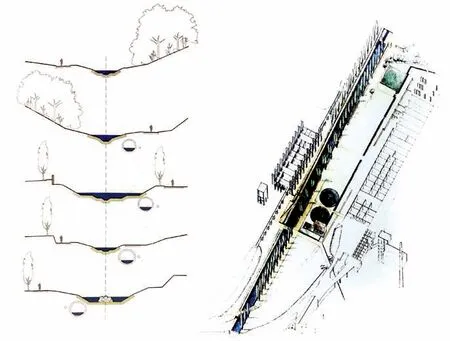

圖3-1 拉茨事務(wù)所競賽方案中的凈水渠設(shè)計圖[24]

圖3-2 凈水渠現(xiàn)狀(作者攝)

指標(biāo)化了的倫理優(yōu)越還可能被進(jìn)一步化用為基于數(shù)據(jù)指標(biāo)的科學(xué)研究方法的優(yōu)越,使其在應(yīng)用中成為不受適用性討論約束的唯一正確路徑。前任IFLA主席摩爾就曾表達(dá)這樣的憂慮:風(fēng)景園林正被困于技術(shù)的滯水之中,沒有創(chuàng)意、體驗、表達(dá)與形式,取而代之的是關(guān)于細(xì)部、組件、指標(biāo)、配額的量化與識別[22]。

2.3 倫理優(yōu)越的表象化:形式

相似地,生態(tài)倫理的實現(xiàn)也常被對應(yīng)于某些預(yù)想形式,更接近自然過程形態(tài)的景觀天然地被認(rèn)為是“好的”(goodies),而規(guī)則式園林等人工痕跡重的景觀則是“壞的”(baddies)[23],讓形式背上原罪。

試問:一處形態(tài)蜿蜒的水泥水池和一處幾何形的凈水濕地,誰更生態(tài)?北杜伊斯堡公園的設(shè)計中就留用了老埃姆舍河渠的直線特征,這一段曾經(jīng)的工業(yè)排污渠被相關(guān)法律重新定性為自然水道,拉茨認(rèn)為“自然保護(hù)要以自然蜿蜒的形式實現(xiàn)”是一種情緒化的觀點(diǎn),于是他從理性出發(fā),在原河渠形式的基礎(chǔ)上設(shè)計了多種剖面施行不同的水體凈化和植物保育措施②[24](圖3)。生態(tài)學(xué)原理和導(dǎo)則中沒有預(yù)設(shè)的式樣,所謂更生態(tài)的形狀實則源自人們對理想自然的想象,這種想象在千年前是伊甸園中十字形的生命之河,現(xiàn)在則是蜿蜒的溪流和蔥郁的森林。但這種景象只天然地存在于第一自然之中,若在城市景觀、后工業(yè)景觀、農(nóng)業(yè)景觀中強(qiáng)行投射其表象形式,則難免有偽生態(tài)之嫌。

3 轉(zhuǎn)變趨勢

3.1 向廣義拓展

作為一門科學(xué),生態(tài)學(xué)體系中并未(或很少)涉及個體知覺、情感、記憶與想象等人文量,以及它們對物質(zhì)環(huán)境的賦形作用,但這卻是“風(fēng)景”形成的基礎(chǔ)。生態(tài)倫理的表象化誤用現(xiàn)象正反映出研究與實踐對這一維度的渴求,但顯然這是一個龐雜的課題,要在其廣義的范疇中進(jìn)行。Landscape Journal雜志1987年刊出的文章中,威特提出一種“基于生態(tài)的美學(xué)”(Ecologically-Grounded Aesthetic)[25],認(rèn)為生態(tài)學(xué)進(jìn)入風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計,并不意味著要犧牲傳統(tǒng)的形式美感,相反,它能夠拓展人們對環(huán)境的綜合感知和欣賞能力,是將審美與生態(tài)原理結(jié)合的早期著述;柯南(Michel Conan)、貝恩(Stephen Bann)、拉索斯(Bernard Lassus)、摩爾等學(xué)者在近期的研究中都在探索個體經(jīng)驗與自然及人工環(huán)境的互動。

此外,狹義生態(tài)倫理框架內(nèi)人類社會關(guān)系及人工環(huán)境版塊的缺失,使它在面對日趨復(fù)雜的現(xiàn)實問題時,局限性也愈發(fā)凸顯。《景觀生態(tài)學(xué)》與《城市生態(tài)學(xué)》的作者福爾曼明確區(qū)分:“生態(tài)學(xué)開端于1860—1890年間關(guān)于天然水域及陸地環(huán)境的研究,城市生態(tài)學(xué)則肇始在一個世紀(jì)后關(guān)注建成環(huán)境——二者的研究對象、導(dǎo)則皆不相同。[26]”在城市尺度的生態(tài)規(guī)劃中,同樣出現(xiàn)了新的關(guān)于審美的提案,倡導(dǎo)通過感知與自然和文化過程建立關(guān)聯(lián)[27]。

3.2 內(nèi)部體系調(diào)整

廣義生態(tài)倫理的貢獻(xiàn)之一,是賦予非人類環(huán)境元素與人相像的屬性及價值,從而晃動了理性主義二元論傳統(tǒng)下“我”的邊界。盡管學(xué)派林立,但大致可分為人類中心主義和非人類中心主義兩大陣營,二者之間的長期論戰(zhàn),也是生態(tài)倫理概念體系模糊不清的重要原因。

科納在Ecology and Landscape as Agents of Creativity[28]一文中對當(dāng)代風(fēng)景園林實踐與研究中2種主要應(yīng)用生態(tài)學(xué)原理的策略進(jìn)行了批判:資源論者將景觀視為多種可利用資源的集合,試圖在人類需求和自然體系間維持某種平衡;而恢復(fù)性的生態(tài)策略則將自然的演進(jìn)過程以及維護(hù)甚至再創(chuàng)造它的技術(shù)手段置于首要地位。這2種策略或可視作人類中心主義和非人類中心主義在風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計中較極端的表現(xiàn),反映了單純地以人為中心或者以自然存在物為中心的思路都難以在合法性與自洽性上做到完美——至少是在風(fēng)景園林學(xué)這樣一門應(yīng)用性學(xué)科中。基于此,科納提倡一種“更為生動的生態(tài)”(more animate appropriation of ecology),其中生命被視作由網(wǎng)絡(luò)、動力、組合、延展、事件和轉(zhuǎn)化等構(gòu)成的特定而自主的系統(tǒng),生態(tài)設(shè)計旨在啟動各元素的關(guān)聯(lián),它更像是中介、過程、積極的擾動和不斷顯現(xiàn)的潛能。提議中顯現(xiàn)出了一種人類處于弱中心,與自然、人工環(huán)境一體聯(lián)動的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),沒有了中心對邊緣的等級統(tǒng)治,設(shè)計介入是觸發(fā)性而非決定性的。

事實上,過去幾十年間生態(tài)學(xué)自身的一些基本理念也發(fā)生了變化,比如不再預(yù)設(shè)經(jīng)典的平衡,從流與變的角度認(rèn)識自然世界[29]。由此產(chǎn)生的開放性主要體現(xiàn)在空間和時間2個維度,首先是涵蓋了更廣泛的元素內(nèi)容,將各種類型的自然、人工環(huán)境視為聯(lián)動的整體,人類活動是其中的主要擾動因素;相較于追求穩(wěn)態(tài)的可持續(xù)策略,在時間上留有彈性的規(guī)劃也更為適用[30]。利斯特在Is Landscape Ecology?[31]一文中總結(jié)道:生態(tài)正成為一個開放、靈活、彈性和適應(yīng)性的有機(jī)模型,關(guān)注動態(tài)的系統(tǒng)性變化及相關(guān)現(xiàn)象,生態(tài)系統(tǒng)則是一個自組織的、在某種程度上不可預(yù)測的開放體系。

4 討論:野草為何美

生態(tài)規(guī)則被賦予倫理正確性之后,人們便嘗試為其尋找某些直觀的、可識別可測量的表象特征,使它易于傳播、指導(dǎo)實踐,但如此做法的風(fēng)險在于將道德準(zhǔn)則與具體行為或形式之間建立了直接的指代關(guān)系。比如人人推崇野草之美,但究竟美在何處?是因順應(yīng)自然而產(chǎn)生的生態(tài)效益而美,還是因適恰的形式配比和文化內(nèi)涵而美[32]——二者是相輔、相斥,抑或從屬的——不同選擇會導(dǎo)致相左的價值與操作取向。

本文質(zhì)疑的,不是野草自身的生態(tài)價值,也不是選用野草的設(shè)計操作,而是將生態(tài)倫理的實現(xiàn)直接等同于引種野草,甚至“1株野草A+3株野草B”的認(rèn)識與實踐模式。

注釋:

① 布拉薩在《景觀美學(xué)》中對比了2幅描繪澳大利亞森林景觀的畫作,一幅是畫家在遠(yuǎn)處旁觀被農(nóng)夫砍伐的林中空地,另一幅展現(xiàn)了畫家在叢林中抬頭而見陽光穿過樹葉縫隙灑落而下的景象,布拉薩認(rèn)為前者表現(xiàn)出“分離的審美經(jīng)驗”,而后者則屬“介入的審美經(jīng)驗”[18],正對應(yīng)于文中的2種方式。

② 此處也涉及場地歷史延續(xù)性的倫理考慮。