塑造與進步:中國近代盲女的教導與角色

——以北京盲人學校為例(1874—1911)

劉 蕊

(中國人民大學,北京 100872)

中國傳統社會中,盲人女性的角色多是乞丐、妓女,其通常被視為社會的“負擔和廢物”[1],這也在某種程度上成為盲女的自我認知,盲女的傳統角色可以說是被外界塑造和設定的。近代,有盲女接受了學校教導,其角色隨之出現嬗變。那么近代盲人學校是如何教導和再塑造盲女角色的?盲女角色被再塑造是如何體現的?我們應如何看待學校教導、社會觀念、盲女角色三者之間的關系呢?本文即選擇威廉·希爾·穆瑞(1)關于蘇格蘭傳教士威廉·希爾·穆瑞的生平,及“瞽叟通文館”的概況和盲文體系“瞽目通文法”,郭衛東教授已有研究,詳見北京高等教育出版社2012年6月版《中國特殊教育史研究》,《北京社會科學》2005年第3期《北京瞽叟通文館與中國盲文體系的初建》,《社會科學研究》2001年第4期《基督新教與中國近代的特殊教育》。在郭衛東教授的著述中,穆瑞為盲人設計的識字體系被稱作“瞽目通文法”,本文中的盲文體系即指瞽目通文法。除此,穆瑞亦在1890年代為有視力的文盲設計了識字法,本文按照英文直譯為文盲體系,英文史料中對于這二者的共同稱呼是Murray System for Blind and Sighted Person,筆者直譯為“盲人和有視力的文盲的識字體系”。據史料記載,1911年穆瑞病逝,蘇格蘭本部委員會、北京委員會希望其子塞穆爾(Samuel Hill Murray)接管學校,但是塞繆爾要回國上學,之后又參軍參戰而無法接管。1919年穆瑞夫人因身體緣故辭職。委員會商討為紀念穆瑞而將“瞽叟通文館(School for the Chinese Blind)”改名為“希爾·穆瑞盲人學院(Hill Murray Institute for the Blind)”,其辦學理念是通過讓盲人學生接受技能培訓而可以“自立”。1920年委員會開始籌備復校工作,計劃每年資助學校1000英鎊。(William Hill Murray)建立的盲人學校“瞽叟通文館[2](School for the Chinese Blind in Peking)”中的盲女教育為例對以上問題展開研究,筆者參考了穆瑞親屬、朋友的著述,以及同時期傳教士的游記、文章和近代報紙雜志等資料。

一、中國傳統社會中的盲女角色

中國傳統社會中,女子先天失明或后天致盲成為盲女(2)戈登·庫明(Gordon Cumming,Constance Frederica,1837—1924)女士是穆瑞的朋友。庫明在她的游記《漫游中國(Wanderings in China)》中記載,她從遇見的中國盲人那里得知,他們有先天失明的,有后天的麻風病、天花、眼炎等疾病致盲的,還有不衛生的環境、北方的沙塵、燃燒干草秸稈產生的煙霧等致盲的。后,生存境況和角色一般如下。

如果盲女出生在較為顯貴富裕的家庭,一般會得到較好的保護和養育,有機會得到醫治。無法恢復視力的“富則逸居”[3],依賴家庭生活。有的可能結婚生子,受后代供養[4],比如有年長之人膝下無子者,會找一位家世良好、品行端正的盲女為妻[5]。有的男子會善待盲妻終身不納妾[6]。

如果盲女出身窮苦,由于傳統性別觀念和家庭經濟環境的影響,或可能會被殺死或被遺棄。比如一出生即眼盲的女嬰,極可能被丟入河中[7],或可能會被扔在亂墳崗、荒地里,或被活埋[7]。有的家庭會收養被放在家門口的盲女,待她長大后配于家中男子以延續香火,孝事舅姑,而且可免掉一筆彩禮錢。

出生后暫免于死的一些貧家盲女常被買賣,她們大多淪落為乞丐(乞丐組織)、妓女,甚至還有算命師等。一是有父母將盲女賣人[8],買者有的是鴉片成癮者,他們會讓盲女乞討以供其買鴉片;還有的是小偷,常唆使盲女偷竊[9]。二是人販誘拐盲女進行買賣[10],她們大部分會被賣到妓院。美貌盲女要學會唱古今小說評話、辭曲[11],“櫻口蠻腰舞袖垂,小蛾雙蹙……輕盈若柳枝……使人憐情脈脈”,她們給妓院帶來眾多客人和很高的收入,有妓院甚至會專門刺瞎明眼女子。盲妓女因失明而行動不便,比明目女子更易控制,因此也更容易遭受欺凌和剝削。至1890年代,有傳教士在廣東等地看到老鴇引著被裝扮過的盲人女子走進一條“罪惡”的街巷,用鞭子抽打她們,或者扔到河里[8]。盲人乞丐則經常在街上挨餓,“受人辱,被人鄙……在世無異去世”[12],三歲小孩也敢與之戲。她們常單獨乞討或者組成團體,強行給商鋪、住戶、寺廟表演,以博得關注和同情,討點兒打賞[10]。有的盲人男子和女子,躺在路上或者攔住路人討要施舍,會有旁觀者樂于支付小銅板。他們敲小鑼鼓、拍手、吹長笛、喧鬧,行人不給施舍就賴著不走[13]3。一小部分年輕盲女被賣到富商官宦家庭,然后被訓練為仆婢[14],有美色者則教其琵琶[15]、按摩,娛人耳目,養之深院靜室晝夜狎,成為優伶小妾[16]。還有盲女成為算命師。盲人“心靜而細,故咸令習星卜之業”[17],人們認為盲人算命師可以洞察人的內心。有父母甚至故意弄瞎女孩的眼睛,因為盲人算命師可以賺很多錢。有傳教士醫生想要為盲女治療,但遭其父母拒絕,因為一旦眼睛被治好,就不能再為他們賺錢了[13]30。盲女其他零散的生計還有磨油(給棉花清理種子,在地上摸到舊紙片賣給寺廟焚燒)[10],舂米,撐水車灌溉莊稼,編織和修補籃子[7],售賣私鹽[18]。街頭上的盲女常遭城內警察驅逐[19]。貧窮的盲人生存環境惡劣,有的甚至同時患有心臟病等多種疾病[20]。

中國地方政府、社會團體、寺廟、傳教士會給盲人提供不同形式的救濟。政府會分發糧食,有國外游歷者“曾見過600多個盲人乞丐擠在一起領免費發放的大米”[21]。14世紀中葉,摩洛哥旅行家伊本·巴圖塔(Ibn Batuta)在書中記載,廣州有一座寺廟為盲人提供暫時的照顧和食宿[10]。上海有一家在1710年建立的棄嬰醫院,會收留殘疾嬰兒。近代傳教士的教會和醫院會收留和治療盲女[8]。家庭困難的老年盲人前往當地教會做禮拜,可以領到一點來自教會信徒的捐助。傳教士也會將救濟金送到年老無法來教會的盲人家中[10]。此外,守有中國孝道傳統的人,會照顧家里的老年盲親。

研究發現,盲女的命運雖然不完全是悲慘的,但本質上都需要依附他人,不獨立、無尊嚴;盲女眼睛雖看不到,卻能和明眼人一樣舞唱編織,說明她們可以獲得獨立生存的技能。盲女需要的是社會觀念的改變,以獲得常人享有的權利和發展空間。

教育是盲女應獲得的權力之一,然而近代社會對待盲人的觀念仍無明顯改變,依然將盲人“視為不可救藥”[17],“不會有人想到讓他們上學”[13]3,“在中國教盲人讀書寫字,只能稱得上是個夢想”[22],是“新奇”[21]的,特別是盲人女性,一般的家庭更不注重讓其接受教育,“寧愿讓盲女深居陋巷,愚蠢蒙昧,而不愿把她們交給別人施以教導和提升”[23]。一開始教會只是收留盲孩,給他們提供食宿和醫療。但單純的施舍和救濟容易讓盲人產生出“一種惰性、一種麻木”[10],因此傳教士開始嘗試讓盲人接受教育,然而最初不過是停留在和其他健全的孩子混同讀圣經、唱圣歌的層面,正式而專門的盲人學校還未出現。

二、穆瑞盲人學校的盲女學生

穆瑞1871年抵達中國,1873年秋天來到北京[13]30,嘗試收留盲人,并對其進行教育[24]。他在1878年試驗出用于盲人學習的“瞽目通文法”,并建立了中國近代第一所盲人學校“瞽叟通文館”,學校教導盲人要突破傳統觀念中的乞憐角色,獲得社會認可的技能,以學會獨立自主(3)穆瑞在1873年早冬到達北京,收留了三四個盲男孩,給他們教授簡單的讀寫和音樂知識。。

(一)盲女學生招收情況

學校剛招收盲女之初特別艱難,之前學生只有盲人男孩和成年男子。原因有:一是傳統社會的女子難以獲得受教育權利[25]4,并且禮制規定男女有別,盲人男女不能在同一空間學習[13]77,讓男性教導盲女更“不可思議”[21]。二是百姓對傳教士有所誤解,傳言他們會巫術,會將小孩的眼睛挖掉制藥或者做望遠鏡,不太愿意和傳教士來往。三是盲女算命可給父母帶來收入,讓盲女上學就不能為他們賺錢了[13]30。四是中國當時受過教育的男性不超過5%,女性不超過1.5%[13]18,貧窮的家庭支付不起盲女上學的費用。

1885年學校陸續收到女生,其中有棄嬰、流浪兒、寡婦等,她們有主動就學的,也有家長或教會送來的。只是她們大多是底層窮苦人,上層社會的女生極少,1899年有一戶上層家庭送來一個盲女孩[13]81。穆瑞也在向家長爭取[13]38和登報[7]招收學生。女學生分別來自山西、直隸、山東和滿洲等地[25]31-33。起初學校不收學費[13]284,之后則根據學生經濟情況,或適當收取學費或免費[26]。1900年義和團運動中學校被迫關閉。1916年11月復校后有13個女孩,大都八九歲,她們會和來訪者玩游戲、唱歌,年齡較大的女孩成了編織工[13]223。

第一位女學生在1885年左右來到學校,是一位盲人新娘,她和丈夫都在美國差會,她很快便學會讀寫和音樂技能[22]。第二位是美國長老會18歲的盲女漢娜(Hannah),她在親戚的“震驚”和阻攔中堅持來學校。親戚們要求穆瑞和漢娜之間要掛個簾子,漢娜上課時只能將手伸出簾子,穆瑞再指導她識讀盲文。學校有個年齡最小的盲男孩將每天學習的內容直接教授給漢娜,讓她得以學會了讀寫和手風琴。后來漢娜成了學校的老師,教授幾個盲女孩[25]4。有一個3歲女孩,因天花失明后養母想要毒死她,被一個外國女士救下后送到學校,認為在這里“她生命會變得有用”,后來她成為女傳道人[21];14歲的夏米(Mi Chia)失明后被父母拋棄,被美國差會送來,之后成為了學者;北京南部倫敦公會送來了10歲的畢芬(Fri Pi),她和夏米在六周內學會了盲文法,可以準確地讀寫和唱贊美詩(4)夏米、畢芬均為音譯。哈特論文中記載的一位盲人婦女來穆瑞學校的經歷和庫明書中的“漢娜”的經歷類似,筆者疑是同一人。哈特的版本記載:一個盲人婦女想要來學校,但是受到親戚的抵制。她暗地里讓一個盲人男孩在穆瑞學校學習,每天放學后,男孩就給她教當天的課程,通過這個辦法她學會了讀、寫,演奏手風琴。1887穆瑞婚后回到學校,她請求留校,后來成了老師,給4個盲女孩教課。。一個滿族寡婦和其15歲的女兒,教會中一位23歲的寡婦[13]77-78,倫敦會的老年寡婦,浸信會的年輕女孩也相繼來校。一個來自山東的婦女被丈夫和鄉親經蒙古護送至北京(5)1880年代中后期的某年深冬,學校來了一群農民,牽著一匹驢,上面坐著一個婦女。其中有個男人給了穆瑞兩封信。穆瑞從信中得知,這位婦女27歲,是一個60多歲男子的妻子,家鄉是山東。這個男子名叫馬志(Chin Ma)。馬志夫婦將兩個孩子留給了一位朋友照看。老師和盲女孩們給這位婦女提供了衣服和食物。一開始她很不適應,加上視力越來越差,沒有耐心學習,最后慢慢適應了。。一個14歲的女孩被父親用獨輪車送來。學校給予盲女“更多的耐心和關愛”。有個被母親賣掉的女孩在學校經常偷東西,又懶惰,“曾讓師生們非常絕望”,但她后來變得誠實,“敞開了心扉”。每周日早上盲女學生會排隊前往倫敦公會做禮拜,她們“看起來干凈美麗,神采奕奕,和以前的那些盲人歌女十分不同!”[21]。

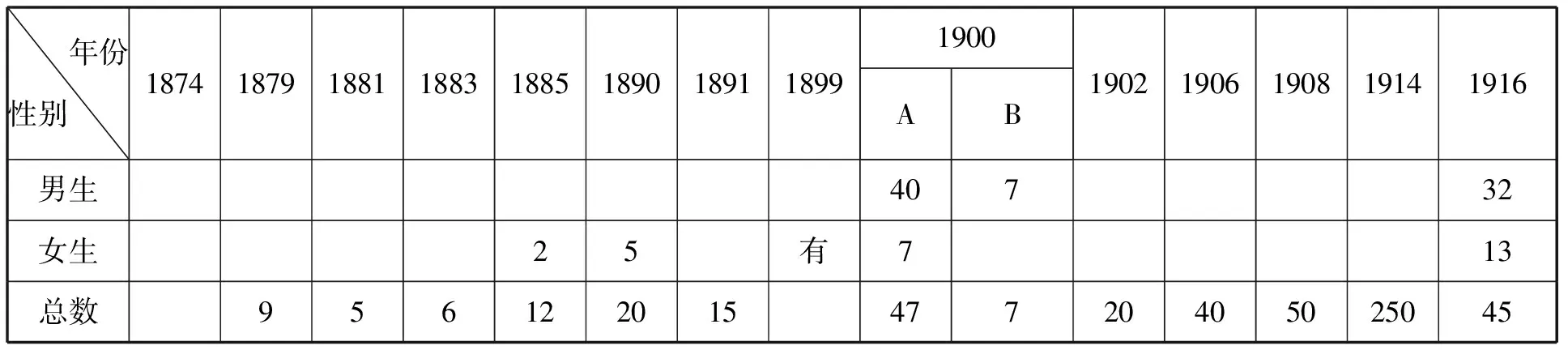

表1 1874—1916年部分年份該學校女生人數、男生人數及總人數統計

注:表中所有數據來源于本文參考文獻第[13][21][25][28]條。

1900年,義和團闖進學校后,學校關閉。6個月后,只有7個盲學生和2個有視力的助理返校,其中有2個學生曾逃往家鄉。1916年11月,學校有2個男生畢業,2個去世,剩余28個男生,后又新收4個男生;女孩共有13個。

(二)盲女學生的學習、實踐和生活

盲女生的教師一般是女性。1887年穆瑞夫人(Mrs. Murray)來到學校成為教師。學習好的盲女可以擔任其他盲女學生和文盲女性的老師。1911年9月6號穆瑞去世后,學校學生由其夫人和三個女兒,即20歲的康妮(Connie)、18歲的格蕾絲(Grace)、10歲的黛博拉(Deborah)教導,3個中國助理輔助[13]209。

學校課程安排有文化課、音樂課、手工藝課,所有課程均要考試。

文化課上,先要理解穆瑞改造的盲文法[27]46-47,為學習點字、識字作準備。教師要先花10到15分鐘左右講解盲文體系的應用方法,待盲女掌握后便開始學習[20]。其基礎讀物是1890年代穆瑞和學校教師一起編擬的《中國盲人識字課本》[9],進階是中國經典[22](儒家經典、諺語和三字經[13]174)、圣經(常見的是四福音書、《舊約全書》和書信集),1891年加入了地理、算術。學校使用的所有課本都交給優秀學生點制。1880年到1881年,穆瑞發明速記法以提高學生記憶和點制文本的速度[21]。學生可完整地背誦和默寫所學內容[25]12。地理課,穆瑞將地圖點在金屬板上連成線,讓盲生觸摸點線識記。算法課,穆瑞用記憶術[13]11教授學生心算,有減法、除法、復合乘法。課堂上一個男孩讀,一個女孩估算,不需要算盤就會精準算出答案,“他們表現出的熱情真是讓人覺得鼓舞”[21]。早晨禱告是女生朗讀圣經,晚上換作男生[25]。女孩們會主動請老師糾正識讀錯誤[20]。

音樂方面,學生要識記盲文樂譜,編寫樂曲[21],點制和裱裝樂譜,演奏樂器[27]48,調音、修理和制作樂器[25]25。早課以音樂開始。盲文樂譜是穆瑞用在蘇格蘭學的首調唱名法結合盲文法制成[21],盲生短時間內便能準確識記樂譜。1881年,“音樂成為學校的重要課程”,穆瑞編了一個唱詩班[13]62。盲女生一手識讀一手將音符點出[22],然后縫合裝訂編成樂譜[25]27。在盲文樂譜基礎上,其用墨水將凸點聯結,用來教授有視力的文盲或賣給街上彈手風琴的人[28]。穆瑞會將學生的音樂靈感和新曲的手稿或信件裝訂保存,部分會流向外界和寄到蘇格蘭展示[21]。學生們很喜歡彈鋼琴、揚琴[26]424、風琴,常在禮拜堂表演。穆瑞低價買來離京的外國人的鋼琴和風琴,以及琴弦、簧片、皮革等舊物,修補組裝成樂器[21];教會和委員會也會贊助資金或捐贈樂器。盲女生在一戰期間的圣誕節的早上四點唱圣誕頌歌以振奮人心,帶動男孩們也跟著唱[13]218。

在手工藝方面,女孩們點制書籍,縫紉、針織和售賣生活用品并學習家務。穆瑞甚至計劃讓她們學習打電報,但后來因為戰爭而耽擱[13]108。盲生或將點制的課本出售給教會和其他學校,或被雇傭印書[26]390。穆瑞發現盲女學生擅長縫紉針織,便雇了一個中國織工教學生織布[25]26。她們摸索布料邊線[23],紡線、釘紐扣,縫織床墊、枕頭、毛巾、腕帶、嬰兒鞋襪、布丁布、手套等,部分賣給路人[25]26。1910年代格蕾絲指導女孩們刺繡,給高爾夫俱樂部男子編織長襪,給寶寶編織小外套和兜帽,并將這些作品送往倫敦展覽[13]271。此外,洗衣做飯、制作玩具等也是課程內容之一[29]。

考試包括周考和年考。周考形式簡單:識記、抄寫、提交所學內容。想要接受洗禮的學生要提交一整本書或多篇圣歌。算法測試有乘除法[9]。確切記載的年考有兩次,一次是1893年年考,所有男女生都參加。考試時,盲生學習新內容,依次從上到下識讀縱向排列和從左到右水平排列的文章[30];接著將識讀內容教給文盲學生,將文盲新生的學習效果作為考試得分的參考。手工藝考試中女生則展示枕頭床墊等針織品[31]。一次是1916年年考,由牧師蘇柯仁組織。考試書目有圣經文本、地理書和普及讀物,皆由學生點制。測試學生對所考文本的精讀狀況和速度。考場備有紙、錐子和板框,學生將要求的文章點制,然后被迅速叫出將文章復述,并表達對題目的理解。手工藝考試則考察女學生的針織能力。音樂考試是合唱和風琴表演[13]223-224。

生活情形主要體現在兩方面。一是學校需要有女性保姆照顧盲女學生的學習和生活。1890年代,學校有一位“非常受大家敬重”的中國女保姆照顧女學生,保姆患病后,她的“非常樂觀善良的”兒媳婦在1891年年末來到學校接替她的職位。當外界邀請盲女學生參加朗讀圣經等外出活動時,女性保姆會陪同。不過,這種外出工作往往難以開展,因為雇傭一個保姆至少多需10英鎊費用[25]5-6。二是1887年新學校建立,針對男學生和女學生設立了各自獨立的男學院(boy’s school)和女學院(girl’s school[21])。北京一些有名望的傳教士和非傳教士人員贊助了學校,使學校的基礎設施得到改善[25]4,不過醫療設施尚未完善,似乎也未見讓學生鍛煉提高身體素質的體育活動(6)1887年穆瑞在蘇格蘭結婚,同年回到北京,用在蘇格蘭籌集的一部分基金在北京買了一處地產作為新學校。房子是中國式,男女生有各自的院子。1893年北京發生雨災和水災,學校坍塌漏水,直到1894年6月還在修建。1897年學校遷到了北京城西一個城門旁邊,學校是中國式的平房,年久失修,經過修補,學校建立了一個傳教點,一個講習班,一個印刷房,一間放圣經公會書籍的書房,男孩和女孩各有生活空間,穆瑞一家有一個單獨寓所,還留有一塊寬敞的空間,以備日后擴建。新校區的建設基金來自1896年夏天一位女士贊助的1000英鎊,一位新西蘭朋友以他盲女兒的名義給學校捐助的1000英鎊,以及一些傳教士的贊助。。北京的肺癆、傷寒、天花、猩紅熱多發,自然災害也會誘發疾病。得病的學生需要在安靜的環境里接受精心的治療,但他們只能蜷居在一個小院里[13]153。

三、盲女學生女性角色邊界的延展

穆瑞希望學生們能夠自立,他想“要是這些盲人能夠被教導,他們的命運會有多大的改變!他們可以成為幸福的公民,而不再是街上低賤的蟲子”[2]。盲女學生能夠織布、縫紉,“這些活計都是適合盲人的”,她們可以憑此自力更生,有生活來源。不過中國市場上已經充斥著這些產業,盲學生難以參與競爭,其產品常常被低價出售。穆瑞想要為學生“打開一片完全嶄新的領域”,獲得“有前景的工作”[25]。比如,學習點印和裝訂書籍,成為排字工人和印刷工人;精研音樂,彈奏樂器[26],編寫樂譜和制作樂器[21],成為專職歌唱家或演奏家[32];編書[33],成為學者或教師[13]108。學生們的職業主要是在文字工作、音樂和布道方面[21]。

(一)盲女學生編寫、點印、出售書籍

學校文化課、音樂課使用的講義和書籍由學生自己制作,這些講義和書籍也會被出售或送給其他學校、教會和路人。1880年代穆瑞設計出一種點字桌,能夠提高學生的點字效率,節省時間[30]。此后學校還添置了“梅里特(Merritt)”打字機來提升打字速度,學生平均1分鐘可以點100個[34]。

學校里的“盲人蜜蜂”忙著點制排印[35]。有對1894年工作情形的記載:兩個盲生用鉛板點書,幾個盲生為有視力的讀者準備課本。一些學生排字和分類,一個中國學者校樣,一個男生將紙漿灌進模子制紙,另一個男子再將金屬熔漿灌進另一個模子,兩個男子在印刷圣經,另兩個人在商店銷售贊美詩集。排字是兩個女孩同時工作,一個一手識讀盲文圣經,一手找出對應的盲人和有視力的文盲使用的兩種字形,然后交給第二個女孩,放置在點印版中,如此循環;同時有另一女孩在身邊緊跟識讀前一女孩剛讀完的內容,以檢查和糾錯。用這種方式,“學校點制了100份小型《使徒書信》,400份《馬修福音》,400份《馬可福音》,400份《路加福音》,1200份《圣約翰》前10章,1400份閱讀練習題,100本贊美詩歌書,這些全都用于有視力的人使用,正準備根據需求分發”。學校“像一個印刷和出版屋”,穆瑞給上海教會出版社(Shanghai Mission Press)留下50份復件,以登廣告,讓有興趣的人向學校預訂。女孩們的臉上洋溢著“她們是有用的和重要的”神采[25]104-105。

學校教導女學生成了排字員、分揀員和字稿校對員,熟練的還成為社會上一些機關的盲人打字員[20]。

(二)盲女學生成為盲人女性與文盲女性的教師

在學校里,“盲人教導盲人”[36],優秀的女學生可以成為盲人學生的教師。

1891年[21],穆瑞在盲文點字法基礎上為有視力的文盲設計出一種識字體系[26]186-188,用于盲生教授有視力的文盲。穆瑞的中國助手先教給30個文盲,他們很快便學會了文盲識字法[25]28。然后盲生給一批有視力的文盲農民教學,農民們三個月便學會了,并將文盲課本讀給家人和鄰居[21]7。1891年年末,學校接收了第一批有視力的文盲學生,盲人彼得(Peter)和一位盲人女孩負責教導他們,兩個人先通過觸摸熟知這些人,然后準備書籍教導,之后將這些人的作業印制出來,裝訂為他們使用的課本樣本。不久,學校建立了一個由文盲男女組成的班級,年齡從55歲到65歲不等。文盲使用的書籍由學校的盲生制作,點制主要是女孩,再由有視力的印刷工人印制,盲人男女學生合作將這些印刷品裝訂,部分出售給有視力的讀者。梅子明(Rev.W. S. Ament)、布萊恩特(Rev. E. Bryant)、阿勒代斯(Rev. J. Allardyce)和駱三畏(Professor S. M. Russell)見證了學生的學習成果[21]。1890年代中期,學校1/3的盲女生成為正式教師,有兩個傳教團想招聘這些盲女教師[34]。

學校女學生有時會去外地學校和教會,教授那里的盲人女性和有視力的文盲女性。1884年,北京西部的倫敦公會伊迪斯·阿勒代斯夫人(Edith Allardyce)邀請漢娜給差會中的12個中國農婦和8個女孩教授盲文法和文盲法,使用的是學校點制的課本[37]。之后一位女傳道人給穆瑞寫信,講述這些農婦們的學習成果和對漢娜的感激[38](7)1893年年末,倫敦公會的阿勒代斯女士想要將一批農村婦女送到穆瑞的學校,讓她們接受一個月的指導。1894年她聯系穆瑞問是否可以用他的數字法給這些有視力的婦女準備一些課本,以及送一位盲女學生來給這些婦女教課。穆瑞便讓盲人學生們準備了《教義問答書》,贊美詩,《圣經》選章,然后組織了一批盲女學生點排,連夜讓一個有視力的人復印,第二天教材備齊。穆瑞帶著漢娜和一車教材去了倫敦公會。漢娜教授20位來自山東的農村婦女,一周后阿勒代斯女士和一位農婦可以流利地識讀,一位農婦給穆瑞寫了一封信,信中字句表達準確清晰。一個月結束,所有的農婦都學會了朗讀,她們都非常愛戴這位盲女老師。該事在1894年9月的The Chinese Record上報道,名為The Blind Teaching The Sighted。關于該報道,阿勒代斯先生給The Chinese Record編輯寫信,說是該報道有幾處不準確的地方,一是他的妻子從來沒有給中國的農村婦女教過羅馬文;二是婦女的數量是8個,不是20個,她們不是來自山東,而是東安縣(Tung-an Hien);三是學習一周后,尚無一位農婦學會讀,信也是一位女傳道人在一周后給穆瑞寫的。至于這8位婦女的學習情況,大致是:一個月后大多數婦女可以慢慢朗讀《教義問答書》和《馬可福音》;兩個月之后大多數可以輕松地讀,一位農婦可以非常流利地讀并寫;三個月后幾位朋友考察了這些婦女,讓這些婦女在課堂上朗讀新內容《約翰福音》,讀得很順利,一個被認為最遲鈍的婦女也能慢慢順利讀完。所有的婦女都學會了穆瑞的文盲體系,她們去了布萊恩特家(Mr. Bryant),讓他轉達她們的情況,布萊恩特是她們和阿勒代斯夫人通信的郵遞員。不多久,布萊恩特就給阿勒代斯夫婦帶來這些婦女的信。。1895年這些婦女回到家鄉給其他婦女教授[13]105。1896年距離北京200英里的一所學校來請盲女學生給班里的22個女性講課[39]。1910年和1916年學校分別有2位女孩前往湖南教書[13]219。

外地教會、學校也開始學習盲文體系,或來穆瑞學校學習。1890年代初期,山西的沙克爾頓小姐(Miss Shackleton)在穆瑞學校學習后教會一位盲女,讓這位盲女再教其他盲女[21]。1895年至1896年,北京倫敦公會克拉拉·古德(Clara Goode)讓9個婦女學習文盲體系[13]107。倫敦差會讓教會中的文盲婦女學習文盲體系[40]。1895年天津[21]、太原[13]136、福建建甌[41]、四川成都[42]、遼東牛莊[35]等地的傳教士致信穆瑞,有意引進穆瑞的盲文體系和文盲學習體系。原先“一種頑固的看法是,婦女們不會學習,現在證明她們是可以學習的”,“一些女布道者將穆瑞的盲文體系在鄉村傳播得更好”[13]202,“這樣教會一個婦女,那么她會教給下一個婦女,如此會有更多的婦女受益”[21]。

(三)鄉村、醫院、教堂、私人的音樂師、布道者

學校的盲女學生會跟隨傳教士前往外地或外省的教會醫院服務,朗讀圣經,彈奏音樂,照料病人。比如,1887年,穆瑞夫人來到北京后指導學校的盲人女孩漢娜成為一個女傳道人,協助她傳教[13]78。1891年左右,兩個美國女傳教士醫生與學校中的盲人女孩特魯(Lu Te)來到一個鄉村醫院。特魯在這里給病人們朗讀文章,“聲音悅耳,病人們很高興”。不過當地有村民相信傳教士挖掉中國人的眼睛制藥的說法,認為特魯就是被“魔法”迷惑的,他們破壞了醫院,特魯有幸逃脫圍困,傳教士把她送回了學校[25]7。盲女學生也在傳教士開辦的慈善機構工作[43],她們“可以成為風琴師、牧師、布道者,前往中國的任何一個地方,服務任何一個教堂或公會”[25]26。

北京當地的紳貴也會邀請學校的盲女生在他們家中朗讀圣經,演奏樂器。1890年學校的保姆曾陪一個盲女學生去一個顯貴家中講讀圣經,她們受到很周到的接待。這是學校盲人女子出去工作的開端。盲女學生具備讀、寫的能力,可以演奏六角手風琴等樂器,可以朗誦抒情詩,“這些是中國人會喜歡的東西,會受到‘閨房’的歡迎,而閨房是中國一億多婦女的領地”[25]6,這樣女學生就可以“前往北京和其他地區的各個角落和婦女所在的地方”發揮積極影響[27]48。

盲女生在公開場合售賣圣經[13]224,買書的人有士兵、僧人、受教育人士和官吏[13]179。1911年上過學的盲人女子中已經有一部分是盲人布道者,她們在中國一些省份傳教[44]594。傳教士“難以接近這些中國底層階級的婦女陣營”[21]61,“而盲人婦女會進入這些家庭,從而成為一眼活泉”[22]427。

四、學校教導與盲女角色嬗變之思考

(一)傳統社會塑造的盲女角色

觀察中國傳統社會盲人女性通常的角色,可以發現以下三點:一是傳統社會中的盲女生活雖不全都是悲慘的,但本質上都是依附他人,是被歧視的,沒有獨立性。二是近代社會中的盲女角色和社會觀念相關。妓女、乞丐等盲女角色延續到近代,其根本是社會觀念的設定,沒有人教導她們該怎樣獨立謀生,社會環境未能給予她們發展的空間,社會普遍認為盲人只能依附他人,盲人自身也形成了這樣的意識模式。三是盲女雖然眼睛失明卻能和明眼人一樣從事與文學藝術有關的工作,證明了她們可以獨立。所以對于盲女而言,真正需要的是社會觀念的改變,社會要讓其獲得發展空間,突破傳統意識中既定的乞憐角色,擁有獨立人格并主宰自己的命運。

(二)學校教導再塑造下的盲女角色

穆瑞盲人學校幫助中國傳統社會中的盲人女子獲得了受教育權利,接受學校的教導后,她們的社會角色出現了變化,表現出“繼承”“拓展”“變化”三個特點。

一是繼承了自古盲人通常扮演的社會角色,即從事音樂藝術方面的角色。近代,“中產以上之家庭”“盲目者最好授以‘音樂’之技,既養成其美感,又足以精研其藝術,其藝術上之價值與文學無殊異”[17]。底層盲女中其職業角色大多仍是辭曲表演[10]。在穆瑞的盲人學校接受教養的盲人女子,主要學習和培養的能力仍然是文樂類,只是內容上由原來的香艷詠調、儒家圣歌、佛經[45]346,變成了基督圣歌。

二是盲人女性的角色獲得拓展。傳統社會中,人們認為讓盲人接受教育是“難以想象的”。近代出現盲人學校這一新事物,首先是沖擊了傳統認知。其次,學校教導出來的盲人女性證明了她們可以學會知識和自立技能,能夠參與當時社會中受人尊重的職業,她們的職業和角色邊界獲得拓展。學者、教師、校長、編書、印刷工人、手工藝人、打字員、速記員等受社會尊重的職業中出現了盲人女性的身影。社會觀念得到革新,人們不再局限地認為她們只能是乞丐、妓女。另外,有人認為,既然盲女學生接受了教育,怎么還在編織、縫紉?對此,筆者同意邁爾斯(M.Miles)的觀點。他認為:“編筐子的事,沒有窮盡。現代社會對盲人進入這些陳舊的職業模式感到厭惡,但這絕不能減損先驅者的成就。先驅者認為,如果盲人從事某項工作,并意識到自己是作出有益貢獻的人,他們的生活會更好。采摘和縫紉是否被認為比算命和賣淫更有價值,這在一定程度上是一個文化觀念(cultural decision)。當后者是傳統上唯一開放的職業時,提供捻繩、編籃、制席子和類似的手藝很可能是對既有選擇的真正改進。然而,在21世紀,在一些國家的貧困地區,一些盲童和成人仍然得不到幫助或鼓勵,無法學習基本的生存能力和家政技能,甚至沒有制作籃子的機會。”[10]同樣,盲人女性的工作即使仍包括過去的縫紉、編織,但只要可以憑此自力更生以獲得有尊嚴的生活,就是有價值的。

三是社會觀念的變化為盲女受教育和角色嬗變提供了空間,盲女角色的積極嬗變又促進了社會觀念的革新。傳統社會中的盲女角色和學校教導中的盲女角色,前者悲慘低賤,后者則受社會承認和尊重。近代推崇女子教育,盲女教育自然迎合了社會思潮。教育及其衍生職業在當時可以獲得社會各階層的尊重和承認,教育讓她們獲得了社會認可。

(三)學校教導盲女的進步意義

一是穆瑞學校教授盲人學生英語,順應了近代中國對外交流需要語言人才的趨勢。19世紀中后期,傳教士在中國開設的教會學校曾一度限制給中國學生教授英語,“因為英語具有商業價值,……‘學生們學會講英語以后,無疑地我們將有極大的困難將他們留住。他們將立即去找工作,他們的英語知識將給他們帶來高的工資’”[46]。穆瑞學校的教學則具有包容性,對學生的發展具有積極意義。二是學校設置男女合班的文盲班級,是對男女平等的實踐,是對傳統“男女有別”觀念的突破。從剛開始招收盲女學生的艱難,到可以設置男女文盲合班的班級,盲女學生可以擔任教師,既體現了學校本身的發展,又反映了盲女教育在逐漸受到社會認可,社會觀念在逐步改變。三是學校實行文化教育和生活技能雙向教導,并讓可靠的、受人尊敬的、有愛心和耐心的女教師與女保姆教養女學生,這對于引導學生從事社會認可的“有前景的工作”以自力更生,對盲女的智力和心理的良性發展均具有積極意義,可為中國近代特殊教育發展提供一些啟發。