尷尬的現代性

萬書元

摘要:《申江勝景圖》堪稱晚清新潮書刊出版領域媚俗的典范:它幾乎調用了一切能夠展示中國古典風雅的形式和程序,從書名、題簽、序文這樣的程序化的風雅形式,到詩詞、書法這樣的頗有難度的表達手段和呈現方式,以及書籍本身考究的印刷和裝幀,最后到吳友如精妙傳神的圖繪,所有這一切,既迎合了普通市民淺表閱讀的趣味,又滿足了他們附庸風雅的需求。作為一部圖文互釋的商業書籍,《申江勝景圖》的圖繪形式無疑是它最大的賣點。至于詩詞,對普通讀者來說,其實更多的只是為其風雅形式的呈現提供了一種憑借而已。因為這些詩基本上是被閹割掉了詩情的詩,也是被用書法形式憑空增加了閱讀的難度的詩。雖然如此,這些詩詞還是表達出了一種總體化的價值傾向:對現代性的東西幾乎是毫無保留的贊頌。長期生活在停滯的、固化的社會里的人,渴盼變革,期待進步,期待順世界大潮而行,這是可以理解的;但是,同樣是這批人,對會審公堂既滑稽又邪惡的跪磕儀式以及揪辮子之類的懲戒行為,卻表現出令人失望的姿態:要么視而不見,要么干脆一并不加區分地予以贊美。不過,在這種看似荒謬的表象背后,實際上包含著一種內在而自洽的邏輯。這是時代的吊詭之處,也正是值得我們反思之處。

關鍵詞:租界; 上海文化; 申江勝景圖; 現代性

《申江勝景圖》是光緒十年(1884年)由申昌書畫室發售、點石齋印行的一部介紹上海都市風物的圖文專集。

如果說杭州人葛元熙編撰的《滬游雜記》(1876年)是最早也是最全面描繪鴉片戰爭之后的上海都市空間和風物的通俗旅游指南①,那么,《申江勝景圖》就是最早也是最全面描繪鴉片戰爭之后的上海都市空間和風物的圖繪旅游指南。近些年,隨著學術界對畫家吳友如的關注度的增加,《申江勝景圖》已經成了學術研究的一個熱點。不過,筆者覺得,關于這部書,仍然還有不少問題沒有被研究者所觸及——或許可以說,即使是已觸及的,也還沒有掘入到它應有的深度。

下面,筆者將從三個方面,對這部作品作出新的詮釋。

一、 媚俗的“風雅”

《申江勝景圖》是光緒十年(1884年)九月由申報館下屬的點石齋印書局刻印,申昌書畫室發售的。該書無署名作者或主編,但直接或間接出現了四個名字:第一人書名題簽者沈錦垣,即上海書法家沈拱之。沈拱之同時也是《申報》的老板美查1876年創辦的點石齋印書局的合伙人。第二人序文作者黃逢甲。經筆者考證,黃逢甲即為黃式權(協塤),系《申報》主筆。第三人是馳名上海的當紅畫家吳友如,即本書的主繪畫家,于1884年年初加盟《申報》。第四人是尊聞閣主人,即《申報》和多家文化傳媒公司和多家工廠的老板歐內斯特·美查(Ernest Major,1830—1908)。

很顯然,在這部書中,我們直接感受到的,其實只有三個人在場:題簽的沈拱之,他處在該書的最高光部分——題簽和署名都處在最顯眼的位置。作序的黃逢甲,他也處在高光之下。這既是由序文在書中所處的位置,也是由序文作者的名分來決定的。按照中國的傳統習慣,無論是題簽者,還是作序者,都應該是社會上比較有名望、有身份的人。而實際上,他們當時都只是美查的同事、合伙人或下屬。第三人,則是吳友如,他是這本書最大的功臣。但是,相對而言,他的署名反而處在相對不怎么顯眼的位置。盡管黃逢甲在序文中提到他,盡管絕大多數配圖旁邊都有吳友如的署名,但是由于字太小且用“友如”篆書印,不細心者根本看不到,看到也根本認不出。

不過,我們可以想象,在這本書的策劃、設計和創作過程中,自始至終在場的、貢獻最大的,一個肯定是吳友如,另一位則是實際總策劃和總主編,即黃逢甲在序文中提到的尊聞閣主人。至于詩文作者群和書法作者群,除了蔡爾康蔡爾康曾經擔任過著名的英國傳教士李提摩太的秘書。(高昌寒食生)為其中的一首詩署了名之外,其余無一人被提及,這也從一個側面表現出主編美查對他們的重要性的基本認知。

《申江勝景圖》的真正的策劃者和制作人兼出品人美查自己并不署名。這位出身于那個率先用堅艦利炮轟開中國大門的大不列顛首都倫敦的商人,盡管這時已經變成了擁有很地道、很中國的齋號“尊聞閣”的“尊聞閣主人”,但是,他對名的追求,似乎依然還局限在他的英倫紳士文化的傳統之中。

上海被稱為“冒險家的樂園”,不知始于何時。如果可以這么說,那么,美查可以算是較早來到上海尋找機會的外國冒險家了。

美查中文功底很扎實,既能說,也能寫。1872年,美查創辦《申報》時,他已經是在中國居住了十多年的資深外國僑民了。1884年,在策劃出版《申江勝景圖》時,作為“尊聞閣主人”的美查,在上海又居住了十多年,他對中國的歷史文化、世風人情有多深的了解,就是不言而喻的了。

正因為此,美查隨時可以頻繁地進行兩種身份的轉換、兩種文化認同和價值認同的轉換,甚至不同的思維與工作方式的轉換。就其策劃《申江勝景圖》而言,當他是美查的時候,他就隱身在他策劃的對象之中,不起絲毫的有關個人名譽的雜念。當他是尊聞閣主人的時候,他就要求他的作品全方面地體現中國傳統的風雅,至少是形式上或修辭上極致的風雅,符合“尊文閣主人”這個身份的風雅。

第一是書名要風雅。之所以是“申江”勝景圖,而非“上海”勝景圖,不僅是因為美查的《申報》到1884年,已經“海內知名,日售萬紙業猶不暇給”了徐載平、徐瑞芳:《清末四十年申報史料》,新華出版社,1988年,第19頁。,“申”這個上海的別稱已經名滿天下了,更重要的是,“申江”這個與楚人春申君緊密聯系在一起的名字,充滿了美查渴求的詩意和古雅,這對書籍的銷售和傳播也可能更具優勢。

第二是必須有書法名家題簽。這是中國舊式文人著作必備的門面裝潢。沈拱之在當時的上海算不上一流的書法家,但是,在篆書方面還是頗具實力的,尤其是,由他這位合作者來題簽,既方便,也實惠。《點石齋畫報》創刊號上扉頁題字也出自沈拱之之手。這也說明了美查對他書法的認可。

第三是要有序文。這就不僅是一種形式上的修辭,也是一種功能上的需要:由一個比較有地位、有文采的人來介紹這本書的緣起、目的以及大致內容,這對于書籍的推廣和傳播來說必不可少,尤其對這部以圖為主,以詩文為輔的視覺優先的書籍來說,序文實在是太重要了。

第四是要用中國人認為最為優雅的詩詞的形式。中國的詩詞文集浩如煙海,但是,用詩詞配畫這種形式推銷上海的名勝美景,卻是一個創舉。可惜的是,美查過高地估計了中國人的詩詞稟賦。精通中文的美查不可能不知道,路邊攤主做不出滿漢全席。但是,他極有可能認為,凡是著名的中餐館必定都能做出滿漢全席。這就不能不說他在這個方面產生美麗的誤會了。滿漢全席已是殊為不易。作詩譜曲又大有不同。對詩者來說,除了修養、才氣、自由的心態,還需要合適的表達對象和方式,同時,還要有充裕的時間。美查顯然是太想當然了。他很有可能用最廉價的組織形式糾合了一個詩詞班底,結果是,這些匿名的雇傭“詩人”僅僅為他完成了詩詞的表達形式而已。這可能也是他讓這些詩詞作者幾乎全部隱身的關鍵原因。有一種說法,認為詩詞大多出于吳友如之手,但是這種說法缺乏證據。

第五是要用書法家的書法來展示他所預期的格調優美的詩詞,創造書法與詩意融合的完美的藝術效果。不過,這些書法雖然不至于像詩詞那么糟糕,但是,也并沒有美查所預期的那么完滿,所以書法作者同樣也一律被隱身。

第六是最重要的,就是運用現代印刷技術和插畫藝術相結合的方式對新奇而傳統的上海灘“勝景”進行別開生面的視覺呈現。

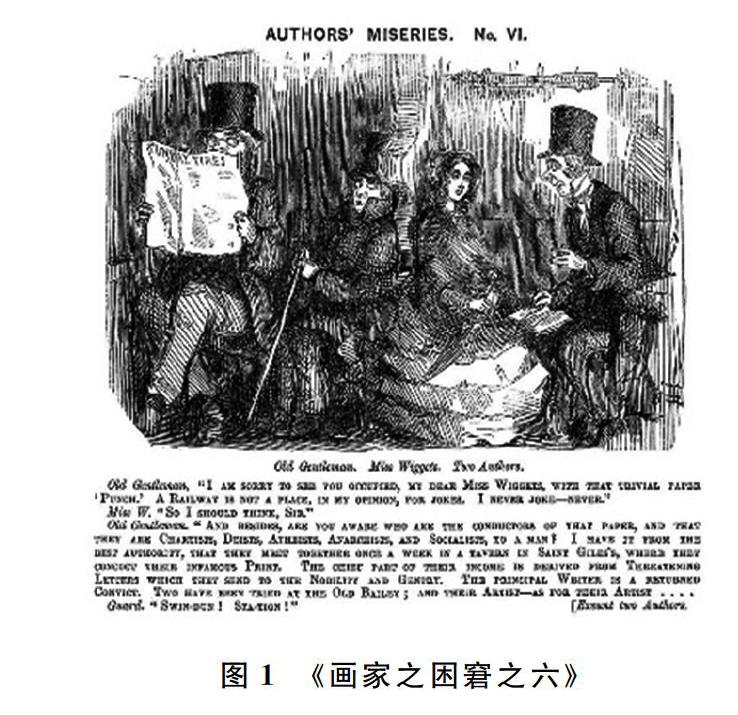

下面這兩幅漫畫第一幅載于Punch,1848年,元月卷,第198頁,參見https://punch.photoshelter.com/image/10000yyBYJbwJHPK; 第二幅稍晚,在1850—1860年。均來自美查老家倫敦的知名幽默畫刊《潘趣》(Punch),時間在1848至1860年之間。

圖1《畫家之困窘之六》畫了四個人物,建構了一個戲劇性的情景:《潘趣》雜志作者薩克雷和杰羅德在乘坐火車時,無意中聽到鄰座的兩位旅客關于他們供職的雜志的對話。坐在最右邊的老紳士提醒鄰座正在埋頭閱讀《潘趣》雜志的維格斯小姐,不要讀這種下三爛的低檔雜志,并告知,這家雜志的作者不是罪犯就是騙子!兩位作者聽到老紳士對他們的酷評,一位翻著白眼,神情尷尬;一位用《星期天泰晤士報》掩飾著難堪。

圖2《牙必治》,本來是諷刺騙人的江湖庸醫的。但是,我們在此并不需要關心漫畫作者的具有攻擊性的幽默。只需注意到,在這幅畫中,同樣是描繪了兩個人都(或曾經)在閱讀圖畫報刊的情景:一個人在看新聞報紙《晨報》,另一人在看幽默畫報雜志《潘趣》。

我們完全可以說,這兩幅畫在相當大的程度上確證了工業革命之后,以英國為代表的發達國家在十九世紀中期發生的一系列具有標志性意義的現代性的轉變:交通方式——從傳統交通到鐵路交通的轉變;休閑閱讀方式——從普通書刊到畫刊(報紙)的拓展;信息獲取和傳播手段——從傳統的印刷術向先進快捷的印刷工藝的轉變。在此,我們需要特別指出的是,隨著產業工人在都市中崛起,隨著追求淺表閱讀快感的潮流在市民社會中蔓延,輕松幽默的圖繪式媚俗讀物開始成為都市休閑文化的新寵。

我們上面提到,兩幅畫中都有人在閱讀《潘趣》。如果我們僅僅把這理解為《潘趣》雜志的自戀式營銷,顯然是不合實際的。因為實際情況是,早在1840年,《克魯克申克漫畫年鑒》就在英國獲得了巨大的成功。受其影響,1841年創立的《潘趣》周刊和1842年創立的《倫敦新聞畫報》等一大批面向識字不多的普通人群的畫刊雜志,同樣也大受讀者喜愛,獲得了巨大的成功。

美國著名美術理論家格林伯格曾經指出,在城市工商業急速發展和擴張的過程中,成千上萬的農村勞動力必然會被吸引進城市中來。這些突然變成城市工人和小資產階級的農民僅僅具備某種實用的或初級的讀寫能力。他們既沒有足夠的閱讀能力,也沒有足夠的閑暇來欣賞城市的高雅文化。這無疑使他們在城市身份認同方面遭遇到一種窘境,在精神生活方面也面臨著巨大的尷尬:在從農村到城市這種空間的轉換的過程中,他們的生活方式和興趣也發生了相應的轉變。由于城市隔斷了他們與固有的民間文化的聯系,他們也逐漸失去了對曾經滋養過他們的這種文化的興趣,從而處在了新的無聊之中。于是,這個新的群體就向城市提出了一種適合于滿足他們的消費需求的迫切愿望。精明的商人們就設計出了滿足這種新的市場需要的特定商品:媚俗的文化商品參見Avant Garde and Kitsch, “Clement Greenberg”, Art and Culture, Beacon Press, 1989, pp. 911。。上面所說的畫報,其實就是標準的媚俗文化消費品。

格林伯格盡管針對的幾乎是一百年后的美國的狀況,但是,就其本質而言,美查在上海所面對的情況以及在他的故鄉倫敦遇到的情況,都與格林伯格所說的這種狀況具有某些近似之處,只是上海處在一極,倫敦處在另一極而已。據《上海公共租界史稿》提供的數據:1875年,上海公共租界的居民就已經達到95660人,而十年后,這個數字已經到125665人。單是這些人中,就有相當一部分人在文化上存在著一種市民層面的消費需求。何況,美查面對的消費人群,遠非上海一地,而是整個中國的城市;而且,不僅只針對中國人,也針對外國人。

因此,有著敏銳的商業嗅覺的美查,在1872年4月30日創立《申報》之后,接二連三地在當時尚屬初興的媒介傳播領域采取了一系列的重要的舉措:1872年11月11日,推出中國文學史上第一個綜合性文藝月刊《瀛寰瑣記》(更名《四溟瑣記》和《寰宇瑣記》);1874年,創建申昌書局;1876年3月30日,出版通俗白話刊物《民報》;同年創辦點石齋石印書局,這是外商最早在中國創辦的出版發行機構;光緒三年,即1877年6月6日,創辦我國最早的以圖畫為主的刊物《寰瀛畫報》;光緒十年,即1884年5月8日,又創辦國內最早以“畫報”命名的報紙《點石齋畫報》,也是幾乎在同時,又策劃了以圖繪為主的詩畫讀物《申江勝景圖》。

從上述的這些舉措中,我們可以看出,美查始終是圍繞著一個中心:使自己的產品最大限度地通俗化、大眾化。辦文化期刊,辦通俗白話報是如此,辦《寰瀛畫報》和《點石齋畫報》更是如此;成立書局,甚至購置最先進的印刷設備,也都是圍繞著這個中心服務的。

現在我們回到《申江勝景圖》。看尊聞閣主人和吳友如是如何對上海灘“勝景”進行視覺呈現的。

如前所述,美查的總體的指導思想,是形式上和修辭上極致的風雅,即,這部作品必須氤氳著濃郁的中國古典文化氣息。這種氣息,在上海灘具有雙重功效:對上海的外國人來說,是一種異國情調;對本土中國人來說,是他們習慣且向往的風雅。但是,這還不夠。美查還需要摻入中國傳統的中庸之道:除了在價值導向上盡可能做到不偏不倚之外,在“勝景”的選擇和配置上也力求形成一種平衡的張力。所以,我們可以看到,全書的選目,既包含并且有意突出了上海當地人創造的歷史名跡,也包含了西方人創造的新的空間巨構;既包含了對上海的中國人固有的生活方式的介紹,也包含了對西方人新奇的體育娛樂活動的呈現。中外條目的萃取和類型的選擇,完全以當時人們的閱讀興趣為準則。

當然,最終的視覺呈現的效果,完全仰賴美查聘用的“御用”畫家吳友如。吳友如不僅是《點石齋畫報》的主繪畫師,還是《申報》主編室的主筆,現在則是《申江勝景圖》首席的也是唯一的畫家。可見美查對吳友如是寄予厚望的。

吳友如的畫風,可以用融會中西,凝聚古今來形容。他善于運用細密的構圖和嚴謹的透視來呈現客觀物象,善于在布局上制造夸張與精確的平衡、簡括(留白)與繁密的平衡。所以,他的版畫,既具有中國傳統版畫瀟灑的寫意性,也兼具西方繪畫的嚴謹性與逼真感。比如,他畫豫園湖心亭、邑園、也是園、上海學宮等中式景點,布局嚴整,線條密實,卻不乏靈動的空間感;他畫吳淞炮臺、上海制造局這些新的景點,卻更多地調用中國傳統版畫手法,大虛大實,瀟灑自如;他畫人物和大場面,如上海教場,采用中國傳統的虛實結合、遠近穿插的手法,以白描勾畫人物群像和周遭環境,人物之神形兼備,場面之氣勢宏闊,令人嘆為觀止;他畫現代機械或器物,如輪船和救火洋龍,則運用西方速寫和中國線描相結合的手法,線條流暢,形體飽滿,趣味十足。這應該就是美查期待的比較完美的效果。所以,書籍出版后,頗受歡迎,甚至在十年之后又重印了一版。

在1884年這一年,美查在出版方面同時辦成了兩件大事:出版雜志《點石齋畫報》和重點書籍《申江勝景圖》。他從此可以確信,畫報和畫書這種媚俗的形式在中國和在英國一樣,同樣可以大受讀者歡迎,同樣具有巨大的市場潛力。

當然,這需要有一個前提,就是不管這種圖繪性書籍的實際內容如何,最重要的是,它必須具備能夠體現中國古典趣味的風雅形式,必須具備能夠吸引大眾眼球的視覺呈現手段,必須具備上檔次的精致的印刷和裝幀。只有這樣,這種“圖”書才能像黃逢甲在序言中所說的那樣,真正成為 “好奇者的臥游之具” ,在當時這個華洋混雜的洋場世界立于不敗之地。

二、 被閹割的詩情

書名《申江勝景圖》,如果顧名思義,確實是單方面強調了圖在書中的重要性。但是實際情況是,這本書是采取了英國圖書畫報《潘趣》的圖文互參的形式,圖文的比重基本平衡。

那么,無論是從編者角度考慮,還是從讀者角度考慮,圖和文都必須盡可能達到質量均衡才對。但是,實際效果是,吳友如的繪畫大受好評,而詩詞部分,卻相對比較失敗。

我們不妨先從第一幅配圖詩說起。第一幅圖為學宮圖。吳友如所繪的這個學宮,其實是位于黃埔區學宮街的上海文廟,始建于1291年,1853年上海小刀會起義期間,為清軍炮火所毀。1855年在現址重建。

美查選擇上海學宮這個文化建筑群為全書之開篇——并且后面一連串十幾幅圖也大都是老上海,顯然是大有深意的。因為當此之時,在上海地帶,十里洋場可以說是名聞遐邇。在那個年代,一般人介紹上海風景名勝,要么選擇租界或一幢西洋名樓開篇,比如黃楙材《滬游脞記》、葛元熙《滬游雜記》的開篇就是“洋樓聳峙,高入云霄”黃楙材:《滬游脞記》,清光緒丙申版,1866年。的夷場或租界;要么像管斯駿(香國頭陀)和李瑞清一樣,隨機安排一個條目。但是美查顯然不想草率行事,而是經過了周密的策劃,精心的考量。因為在這個已經很西式又很商業的地方,選擇一個配得上上海的歷史的文化“勝景”,更能顯出編者的識見、胸襟和深度。可以說,這個頭條的選擇,不僅僅體現了編者的文化品位,而且也在滿足中國讀者的民族自尊心的同時,極大地滿足和吸引了外國讀者尋找異域風情的好奇心。

吳友如在進入《點石齋畫報》和擔任《申江勝景圖》主繪之前,創作能量積蓄已久,現在有了展示才華的平臺和機會,自然不敢怠慢。他技術全面,功力深厚,畫中國建筑,駕輕就熟,不會出魯迅所批評的畫外國船艦那樣的低級錯誤。他筆下的學宮,環境清幽,建筑規整,氣勢宏大,無可挑剔。但是,配畫的詩卻并不給力。

只要讀了前兩聯,即可斷言,這首所謂的詩,并不怎么高明。“海濱自昔稱鄒魯”,在中國的地盤上,稱得上古城且排在上海之前的,多得去了。不要說面對其他更古老的文化古城,單說面對靠近上海的蘇州、杭州和揚州三地,說“上海自昔稱鄒魯”,很早就是文風鼎盛之地,無乃太夸張乎?“不為雕蟲為繡虎”,不僅語氣上一下子軟下來了,而且和后兩句“韓潮蘇海成巨觀,云夢八九遙吞吐”內容重復。不僅如此,“云夢八九遙吞吐”將孟浩然《望洞庭湖贈張丞相》的“氣吞云夢澤”和秦觀《南都新亭行寄王子發》的“胸中云夢吞八九”揉搓在一起,語義不順,而且“吞吐”這個韻也押得極為勉強,有明顯的湊韻嫌疑。“不學稼,不學圃,安肯屑屑事商賈”,前面一句是廢話,后一句卻未必合乎事實,尤其是在上海這座國際性的商業城市,經過學宮的歷練后再去經商,也并非完全不可能。“德化所及文運昌”,這實際上是迫不及待地感恩“皇恩浩蕩”了,不僅惡俗,而且反常識:“德化”不是文化生產力,并不能結出“文運昌”的果實。另外,從詩的節奏的角度,“德化所及”連接“文運昌”,也是頗為生硬的。“夫子宮墻高千古”,源自《論語·子張》子貢語:“夫子之墻數仞,不得其門而入。”在這里,子貢是用一個墻的意象和一個空間概念來喻指孔子的學問之闊大與淵深,而在本詩中,作者卻用“高千古”這個時空混融的古怪概念對原有的意象和意義進行了篡改,給人以生拼硬湊的感覺——根本原因還是為了押韻, 實效則淪為“趕韻”。最后兩聯,前聯寫中西和睦相處,士商各得其宜,表達依然生澀勉強(也有“趕韻”之嫌)。尾聯表面上通過“不信但看”形成對前一聯的補充,實際上與前一聯并無關聯。這里主要運用《詩經·魯頌·泮水》“思樂泮水,薄采其芹”的典故,說明學宮的學子都是可造之才,前途無量。但是,語義的表達依然是磕磕絆絆。

這首詩,從立意到表達,都存在明顯的問題。唯一的特色,就是用典密集,比如“雕蟲”“繡虎”“韓潮蘓海”“云夢吞八九”“夫子宮墻”“泮水芹”“樽俎”,幾乎達到了無一句不典故的程度。既然是寫學宮,多用一些典故,本來也無可厚非,關鍵是要用得其所,恰如其分。由于作者沒有找到合適的表達形式,整首詩給人的感覺是東扯西拉,七拼八湊,毫無詩意可言。

《申江勝景圖》唯一一首有署名的詩,是“高昌寒食生題”的《江北海關附匯豐銀行》。因吳友如的圖繪與前一幅建筑圖類似,故略而不論。

高昌寒食生即蔡爾康。他也是《申報》詩詞圈中的活躍人物,中西兼通,詩文俱佳。他的詩詞,即使是純粹的游戲之作,也常出令人驚艷之語。如:“桃宜艷冶柳宜嬌,一笑拈花對翠條。銀蒜月明簾乍卷,春風吹暖小蠻腰”見《申報》,1884年4月29日,第4版,第3965期。,單從形式上說,說它搖曳生姿,精致靈巧,是不為過的。

但是用在《申江勝景圖》中的這首詩卻大失水平。首先,用韻太隨意。前兩聯用遙條撤,第三聯改用坡梭撤,在尾聯又改用由求撤。總共八行四聯,不斷改弦易“轍”,可見他寫詩時是多么的五心不定、左顧右盼!

“新關不如舊關老,新關乃比舊關好”,首聯定調就沒有定好、定準,基本上是廢話。頷聯“東西鳒鰈往來多,南北帆檣嚴稽考”,“東西”“南北”和“往來多”“嚴稽考”顯然是互文,一方面說明中外關系和睦,貿易火熱;另一方面說明海關嚴守規矩,對所有進出船只嚴加稽查。但是“鳒鰈”顯然用語過頭,中外關系既沒有這么親密,也沒有這么平等。“嚴稽考……形峨峨”是說朝廷的邊關開放歸開放,還是可以像銅墻鐵壁一樣堅固而安全的。尾聯又把“鄰家”匯豐銀行拉扯進來,一魚二吃,這樣的詩如何寫得好?

由此可見,同樣是有詩才者,寫命題詩與自由寫作不一樣;有任務壓力和即興寫作不一樣,無心境的寫作和有心境的寫作也不一樣。美查不懂得詩詞創作背后的復雜和微妙的創作規律,失敗就在所難免了。這些被閹割了詩情的詩,除了通過詩(詞)的句法、韻律以及書法的呈現而勉強粘合起來的詩的外殼之外,除了被憑空增加了閱讀難度的書法外殼之外,你還能期待什么呢?

三、 跛足的現代性

筆者在前文說過,在《申江勝景圖》之前,曾經有三位作者寫過三本比較有影響的上海旅游必覽類的書,即黃楙材《滬游脞記》(1866年初版)、葛元熙《滬游雜記》(1876年初版)和黃式權《滬南夢影錄》(1883年初版)。這三位作者正好代表了當時的三種“世界觀”。

第一種是國粹派“世界觀”。以黃楙材的《滬游脞記》為代表。第二種是比較傾向于洋務派的“世界觀”。比如葛元熙的《滬游雜記》,不僅毫無保留地擁抱現代性,而且對十里洋場中的一些丑陋習俗也予以毫不留情的抨擊。第三種是比較中立的不中不西或亦中亦西的“世界觀”。黃式權的《滬南夢影錄》即為這方面的代表。

來自帝國主義大本營的美查,在他所策劃的這部書中表達了怎樣的世界觀呢?

我們需要看一看全書在中國古代“勝景”、中國近代“勝景”和西式“勝景”這三大類勝景之間構成的“配伍”情況。整體上看,還是西式的具有現代性意味的勝景占主導。美查的思想觀念,直接地體現在這個勝景類型學的調度之中。因為我們完全可以設想,是美查首先確立了選目,然后才由其他合作者來自由發揮。每一個條目的細節處理、定位和詮釋,應該說基本上是由畫家吳友如和詩詞作者自主決定的。因此,這部書,大體上可以這么說,由美查確定總體基調,細節上由合作者們自由發揮。其總體價值取向是基于一種共識。

具體言之,這部書在總體價值取向方面有這樣幾個特點:

第一,具有強烈的個人傳記式圖像志的特點,在某種程度上說,《申江勝景圖》是一部成功商人的圖像傳記。

在上海這座大都市,單是美查自己個人或與人合伙的產業,就有五家(項)入選,即申報館、點石齋、美查住宅、圖書集成局、燧昌自來火局。其中,除了美查住宅之外,申報館、點石齋、圖書集成局和燧昌自來火局都具有超強的生產力,在各自的領域都深具影響。至于美查住宅,這座掩映在花木扶疏的環境中的西式花園別墅,本身就極具景觀價值,再加上創造了上海的商業和文化傳奇的主人的身份,這就更具有神秘感、象征性和魅惑力了。

在《申江勝景圖》中,美查有意讓這個由五個圖像構成的帶有自傳性的系列零散而隨意地穿插在書中,刻意消解自傳性和廣告性動機,這既顯示了他的聰明,也多少表現出一種紳士風度,當然,也體現了他對商業行規和職業倫理的敬畏。

《申江勝景圖》既是一個國家特定區域的奇觀敘事,又是結合了私人傳記的富有鮮明時代印記的跨文化敘事。盡管作為私人傳記部分的這五大“勝景”,只是作為暗線悄然布局在整個奇觀敘事之中,但是,對細心的讀者而言,要從書中索引美查在上海這座所謂冒險家的樂園中創造的商業傳奇,也并不困難。

第二,中西配伍的銷售策略。

在個人傳記圖像志框架下,美查還設計了一個最優化的中西“勝景”的配伍表。這個配伍表完全是基于兩種境遇下的旅游經驗的預想,也就是來自對李白《夢游天姥吟留別》中的境遇的逆寫:當作為“海客”的美查向他的同胞(歐美人)推薦“申江勝景”的時候,就是“海客談瀛洲,煙波微茫亦可求”,用中國的傳統景點向他的同胞們推介異域風情和另類旅游體驗,這是一種境遇;當美查以中國通的身份向他的中國客戶推銷這些“勝景”的時候,就變成了“ 越人語天姥,云霞明滅或可睹”,為中國外省觀光客提供洋場風貌,這是另一種境遇。也就是說,美查希望《申江勝景圖》對其讀者群能夠最大限度地兼收并蓄,最好是一網打盡。

第三,跛足的“現代性”。這是我們論述的重點。

在美查的整個景點的配伍表中,純粹的表征現代性取向的西式景點加上混雜了部分現代性因素的中式景點,數量占了總數的三分之二以上。這個比例要大大超過葛元熙的《滬游雜記》。這足以說明,美查和他的編輯團隊對那個時代的市場偏好和讀者的閱讀趣味是非常了解的。喜新厭舊是人的本性。讀者永遠是關注和追蹤那些變化的東西和新異的東西。

擁抱現代性,謳歌西方器物文明,追求時髦的生活可以說是《申江勝景圖》的主旋律。即使是像豫園、也是園和邑園這類代表中國傳統文化的前現代“勝景”,在某種意義上說,依然也可以是新異和新奇的,尤其是對外國“海客”和偏遠的外地人來說。更何況,這些代表傳統文化的“勝景”,也大多被吳友如適度地摻入了現代性元素,比如廣肇山莊、靜安寺、游靜安寺馬路等都出現了19世紀80年代最先進的馬車,只有極少數景點出現轎這種表征傳統的比較守舊的符號。

尤其值得注意的是,《申江勝景圖》不僅對西方的器物和科技文明,諸如自來水、自來火、救火洋龍、印刷術、自鳴鐘、自行車、火車和建筑等贊揚備至,對西方的生活風習,諸如賽馬、田徑、賽船、馬戲等推崇備至,而且對西方的制度文明,對西方租界驚人的發展速度(隱含的制度文化),也表現出毫不掩飾地歆羨甚至贊美的姿態。

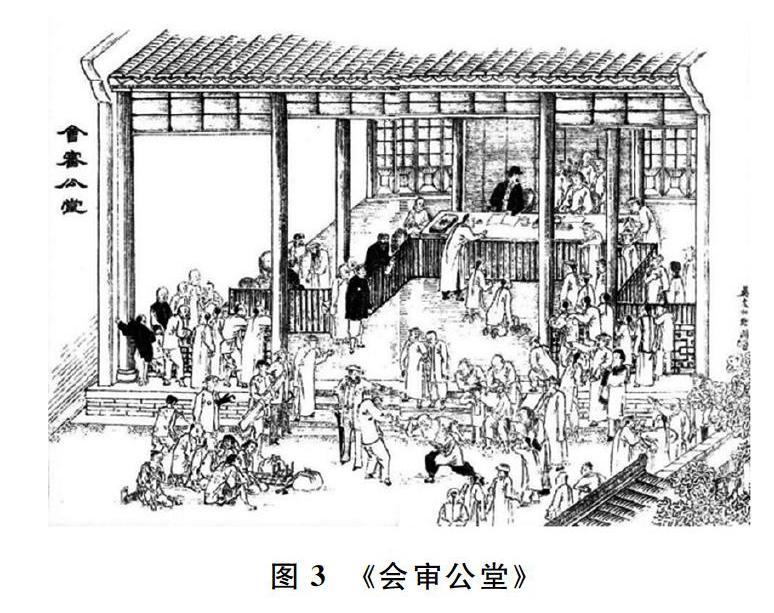

在此,我們重點說一說會審公堂(會審公廨)。這是清同治七年上海道臺和英美等領事根據雙方商訂的《洋涇浜設官會審章程》,在英美租界設立的司法機構,據說曾經是遠東第一大法庭。但實際上,會審公廨不過是生長在特定歷史時期的特定場域的一個司法怪胎:不中不西,亦中亦西,不古不今,亦古亦今。借用費正清的話,就“是將西方的榜樣嫁接到本土的傳統制度上的”費正清、賴肖爾:《中國:傳統與變革》,陳仲丹等譯,江蘇人民出版社,1992年,第386頁。一個絕佳范例。

會審公廨的基本建構是:正會審官1人,總管公廨事務;副會審官6人,辦理刑民案件;另設秘書處、華洋刑事科、華務民事科、洋務科、管卷室。陪審官則由外國領事擔任。隨著租界地域的不斷擴張,租界的權力也隨之得到了擴張。上海英美租界會審公廨改名為上海公共租界會審公廨后,裁判權實際完全由英美會審官所操縱。法租界的會審公廨更是如此。因為租界這個時期實際上已經演變成了“國中之國”。

19世紀60年代末至80年代前期的會審公廨,從形式上看,中外會審官在案件審判的裁決權方面是處在一種相互協作又彼此制約的狀態。尤其是針對中外案件,采取分而治之、各負其責的原則。從理論上說,各判各案,互不干涉,可以規避國與國、本地與租界之間的權力和利益的糾紛。但是,從實踐上說,就審判而言,就有回到舊有的衙門斷案的人治模式的危險,即使我們能夠相信會審官具備足夠的道德約束,但是,我們也很難同時相信他具有相應的法學智慧和斷案才能。反之亦然。此外,我們也無法事先規定,犯案者只準許在各自的公民內部犯案,而不許跨民族、跨國界(租界)犯案。因此,具體案件的復雜性遠遠超出“會審章程”制定者們的預想。會審公廨的實際運作,遠非為這類圖繪配詩的詩人們想象得那么簡單,也遠非他們想象得那么圓滿。

事實上,會審公廨充當了中外權力角逐的一個特定的空間場域1905年晚清讞員關炯之大鬧公共租界會審公廨事件,就是一個典型的案例。。這里既要表達和表演宏大敘事,宣示和確證國家主權,又要表達或表演法律自身的公正以及當事人的權益。因此,在國家的意志、法律自身的公正與尊嚴、法官的個人意志和當事人的權益諸種要素之間,即使在相當理想的狀態下,也很難達到平衡和一致,更何況在租界這個特定的權力場域,在殖民者的寡頭統治意志和中國地方官員維護國家形象和主權的意愿之間,天然地存在著不可協調的矛盾。因此,會審公廨的實際表現不僅不盡如人意,而且可以用十分糟糕來形容。麥克法蘭就曾經敏銳地指出:“陳大人(會審公廨中方首任正會審官陳福勛)與那些和他坐在一起的外國陪審員之間的關系,構成了中外交流史上的奇趣一章。……在很多案件中,如果不是外國陪審員反對陳大人的觀點,說服他違背自己的意愿,對案子做出不同于其自身意圖的決定的話,外籍原告就可能遭受不公正判決。”麥克法蘭:《上海租界及老城廂素描》,王健譯,生活·讀書·新知三聯書店,2017年,第12頁。

即使有外國會審官在場,晚清會審官對外國人犯判決的公正性尚且難以保障,對其治下民眾的審判,可想而知,就更難有保障了。麥克法蘭詳細描述過陳福勛和知縣對晚清案件審判專斷性和隨意性,見麥克法蘭:《上海租界及老城廂素描》,王健譯,生活·讀書·新知三聯書店,2017年,第418頁。

說會審公廨完全不具有時代的進步性,顯然是武斷的、不公正的。會審公廨通過租界為晚清引入了西方司法的文明形式和一套雖然打了折扣但仍然不乏現代意識的司法程序設計。但是,在晚清政治權力的干預、本土文化的慢性滲透和隱性改造之下,會審公廨命定地變成了一個人治和法制交混、守舊和進步互滲的混合體。因而,在很大程度上說,它其實形成了一套既修現代性之棧道,又渡原始性(或部落性)之陳倉的尷尬的司法體系。當會審公堂以權力制衡的形式向本土人展現出一幅前所未有的新的司法面孔的時候,它同時也以預設的方式為傳統社會的政治制度鉚定了那套沿襲已久的原始性的衙門審理模式及其部落性的奴役懲戒模式。

因此,我們在吳友如的會審公堂同時看到了新舊兩種奇觀:會審公堂內部,是中外制衡的嶄新圖景,中方和西方會審官并坐堂上;而他們面前和門外,卻是另一幅景象:跪著的中方犯罪嫌疑人以及廣場上被揪扯著辮子的犯罪嫌疑人。

魯迅在《病后雜談之余》中特別提到《會審公堂》的這個場景。他說:

對我最初提醒了滿漢的界限的不是書,是辮子。這辮子……還切于實用:打架的時候可以拔住,掙脫極難;捉人的時候可以拉著,省得繩索,要是被捉的人多呢,只要捏住辮梢頭,一個人就可以牽一大串。吳友如畫的《申江勝景圖》里,有一幅“會審公堂”,就有一個巡捕拉著犯人的辮子的形象,但是,這是已經算作“勝景”了。魯迅:《且介亭雜文》,人民文學出版社,1973年。

魯迅對吳友如將巡捕拉扯犯人辮子的特寫當作“勝景”來推介心懷不滿,這是有深刻的歷史緣由的。他在《阿Q正傳》《頭發的故事》和多篇散文中,都曾經觸及這個代表傳統文化痛點和恥辱記憶的辮子不僅老百姓因為辮子的剪留而糾結,連“辮帥”張勛、康有為和李經羲也因辮子的剪留而糾結。話題。在《頭發的故事》中,魯迅借N先生之口感嘆道:“頑民殺盡了,遺老都壽終了,辮子早留定了,洪楊又鬧起來了。我的祖母曾對我說,那時做百姓才難哩,全留著頭發的被官殺,還是辮子的便被長毛殺!”魯迅:《吶喊》,收于《魯迅全集》(1),人民文學出版社,1982年。太平天國和清朝統治者一樣,把辮子政治化和符號化到了極致,使老百姓處在了一種恐怖而荒誕的境遇之中——辮子居然包含了如此險惡的象征功能:辮子的去留,竟然能夠將老百姓置于生死無可選擇的十字路口。

揭示出辮子即百姓生命的賭注這一悲劇性真相的魯迅,當然對吳友如的辮子特寫極為反感。其實,這不能怪吳友如,因為這就是當時的上海的會審公堂乃至整個晚清司法的真實。當然,也不能怪魯迅,因為再怎么說,我們也不能把苦難當成“勝景”來推銷。

在緊接著《會審公堂》的《巡捕房解犯》圖中,吳友如也安排了一幅同樣的特寫:左下角那位巡捕正使勁地扯著旁邊犯人的頭發,向會審公堂走去。犯人赤著腳,衣衫襤褸,手里還抱著一個讓人懷疑是流傳了多個朝代的殘破的竹編的隨身行囊;巡捕則手拿赤棒,頭戴禮帽,腳穿布鞋,雖然背對著觀者,但是我們完全能夠想象出他臉上的自得而驕橫的表情。按照最接近本書年代的《滬南夢影錄》作者黃式權的說法,租界巡捕房“初惟雇傭西人,后以食用太巨,兼用華人。近則華人多而西人少矣”。這個時候,華人巡捕不僅數量多,而且,“華人之充是役者,無不仗勢欺人”黃式權:《淞南夢影錄》,上海古籍出版社,1989年,第7頁。。這位華人巡捕就是一個證明。

巡捕用揪辮子的方式來控制犯人,似乎已經是晚清衙門的標配和警務人員的規定動作。同年出版的管斯駿《申江名勝圖說》中的第二十四圖《巡捕沿街捉賭徒》,也描繪了巡捕抓扯賭徒辮子的場景。麥克法蘭在他的著作中也多次描述過類似的情況。麥克法蘭:《上海租界及老城廂素描》,王健譯,生活·讀書·新知三聯書店,2017年,第9頁;第13頁。

通過揪扯發辮的方式來控制罪犯,到底源于何時,我們一時難以考證。但是有一點可以肯定,就是到吳友如繪制《申江勝景圖》的時代,這種野蠻的行為早已變成一種通行的司法慣例。換句話說,在清代,頭發之于中國人與文明人,已經彰顯出完全不同的本質意涵:在統治者的高壓之下,至少在司法語境下,中國人的頭發不再具有文明人(或正常人)頭發的本有意義,而是異化為易于控制的韁繩的功能。我們通常所說的被“揪辮子”,其實不只是被他人揪住了頭發那么簡單,而是像一頭牲口那樣,被他人(控制者)強力控制住了韁繩。由于辮子,在封建專制時代,下層百姓隨時都可以變成這個充滿了野蠻和殺戮的叢林世界里的一頭可憐的、脆弱的動物。

扯辮子和罰跪,雖然表面上算不上慘烈,但就其慢性摧毀人的尊嚴,控制人的意志和毀傷人的靈魂而言,其效度絲毫也不容低估,因為它更具有普遍性,而且還具有傳染性。

清朝流行的這種扯辮子不只是將犯罪嫌疑人動物化、牲口化,它同時也使整個社會傾向于野蠻化、土著化;與扯辮子配套的下跪和磕頭,則是極富古代封建專制特色的一套與司法規訓、訛詐和震懾等手段密切相關的野蠻儀式。

也許某個犯人運氣好,不一定受到揪扯發辮的羞辱,但是,所有落入會審公堂的犯罪嫌疑人,更不用說罪犯,都必須完成這一整套下跪和磕頭的儀式。

會審官(知縣或專職會審官)需要通過這套儀式從嫌疑人或罪犯那里獲得一種承諾:他們對即將到來的審訊的正當性和審判的公正性抱有絕對的信任,而且對審判結果會絕對順從。

會審官員們也需要通過這一套儀式來確證,這些多少受到過租界的現代性生活熏陶和現代性意識感染的人——這些跪在他們面前搗蒜的人,是否仍然愿意用自己的腳,踩著自己的人格和靈魂來唾罵自己,在精神上徹底引爆自己。

除此之外,會審官在新的審判機構內,依然希望通過這個儀式來確認,這些受到他們冷酷的蔑視的(可能的)罪犯,依然能夠像兒孫對待祖宗一樣帶著恐懼的虔敬,來表達對他們這些“官爺”的尊敬與忠誠。

在此,這種作為司法手段的懲戒儀式和作為宗法手段的禮儀儀式就以一種奇異的方式混融為一體了,最終變成為一種制度性的羞辱手段。

值得注意的是,這種在救正世道人倫的旗號下公然踐踏人的尊嚴的跪叩儀式,雖然主要目的是羞辱對方,使之在精神上完全屈服,但是,在肉體上,罪犯們實際上也要承受巨大的痛苦——被暴虐的痛苦。

麥克法蘭細致地描述過上海公共租界會審公廨強制犯人下跪的情景:

犯人被羈押上堂時,會被押解者死死捆住,有時兩三個人被捆在一起,從門外的人群中迅速穿過……看守人員直接將犯罪推到堂上,在那里他們必須跪下,在官員的座席前必須叩頭。無聊、冗長的聆訊期間,他們要始終跪在那里。有時他們也會感到疲倦,但只要有一點移動膝蓋的跡象,捕快們……就會殘忍地把他們拖起來,以保持筆直的跪姿。麥克法蘭:《上海租界及老城廂素描》,王健譯,生活·讀書·新知三聯書店,2017年,第9頁。

尤其需要指出的是,這種儀式在很多種情況下,都還只是整個案件的一個序幕,更酷烈的懲罰很可能還在后頭。

早在1215年,英國《自由大憲章》第39款就明確規定:“任何自由人,如未經其同級貴族之依法裁判,或經國法判,皆不得被逮捕,監禁,沒收財產,剝奪法律保護權,流放,或加以任何其他損害。”法國1789年的《人權與公民權宣言》第八條規定:“法律只應規定確實需要和顯然不可少的刑罰,而且除非根據在犯法前已經制定和公布的且系依法施行的法律以外,不得處罰任何人。” 第九條規定:“任何人在其未被宣告為犯罪以前應被推定為無罪,即使認為必須予以逮捕,但為扣留其人身所不需要的各種殘酷行為都應受到法律的嚴厲制裁。”也就是說,早在上海還沒有租界之前,西方國家的法律是絕對禁止法院有扯辮子和罰跪(磕頭)這樣的事情發生的。

那么,照理說,在這個所謂“國中之國”的上海租界,在事實上是以英法殖民者為主導的會審公堂里,自然是不應該有諸如此類的事情發生了。而事實上,在醞釀設立會審公堂的時候,英法殖民者壓根兒就沒有考慮自身司法權益之外的事情。會審公堂建立之后,基本上是在“華洋訟事,各歸本國領事訊斷”黃式權:《淞南夢影錄》,上海古籍出版社,1989年,第121頁。的框架下,按部就班地運作。因此,回顧會審公堂建立的過程,不難看出,在租界這個西方人的勢力圈中,清政府追求的,其實只是對自家人的一種控制權(或許是虐待權或濫權),一種體面,而英法殖民者看中的卻是實際的司法權益,真正的司法話語權。

因此,在會審公堂,在華洋之間發生的訟案中,不免常常會出現時空穿越的情況:來自未開化地區的、表征古代意象的跪著的晚清中國人和來自歐美發達社會的表征現代意象的驕傲的西方人共處一室,形成了一種富有反諷性的尖銳的時空對照。也正因為此,在司法量刑方面,華洋之間也存在著很大的差異。會審公堂能夠發揮的社會功能,自然就受到很大的限制。按照《申江名勝圖說》作者管斯駿的說法,會審公堂充其量也不過是一個大事辦不了,小事不愿做的“脂粉衙門”而已。因為它所審理的案件,“其中青樓之案十有七八”香國頭陀:《申江名勝圖說》,清光緒十年管可壽齋刻本第十八。。不過,根據會審公堂章程,這些都屬于中方負責審理的案件。因此,管斯駿所引述的評價,應該是專指清朝官員所轄的這一方面。

由西方強權控制的會審公廨也好,巡捕房也好,既然都明顯屬于跛足的體制,既然都存在著嚴重弊端,不少國人,甚至外國人都曾經表現出強烈的不滿,為何吳友如和他的詩人朋友們(包括葛元熙和黃式權們)仍然要用友好的臂膀來熱情擁抱呢?筆者認為,有如下幾大原因:

第一,上海作為最早接受西方文明沖擊和影響的大都市,對西方文化總體而言好感勝于惡感,甚至不乏膜拜之情。王韜就說:“泰西諸國,以英為巨擘,而英國政治之美,實為泰西諸國所聞風向慕。”王韜:《弢園文錄外編》,楚流選注,遼寧人民出版社,1994年。會審公堂這種新的司法建制,開司法形式之先河,對傳統而僵死的衙門模式產生了巨大的沖擊,因此他們由衷地表示歡迎。

第二,正是由于第一點,詩人們往往會放大會審公堂的現代性意涵,縮小甚至抹除這個傳統的體制中包含的所有弊端,比如庇護自家人,重判他家人,爭權奪利,爾虞我詐,這些也就忽略不計了。好比長久被關在鐵屋子里的人,忽然被人從屋頂外部開了一個洞,他們必然會為透進來的光亮而歡呼,也必然會忽略已經習慣了的黑暗。

第三,上海的這一群詩人們——也許勉強可以稱為上海的一幫失意的士大夫們,他們和馮桂芬、王韜等洋務派一樣,一方面對西方現代性充滿著無比的期待,一方面又始終堅守 “中體西用”的心理防線。他們堅守的基本邏輯是,西方的司法文明經驗,吾須得而用之;中國的儒家傳統和社會秩序,吾亦必襲而守之。由此推而論之,會審公堂中的中國人的跪拜、磕頭,甚至被揪扯辮子,都可以被他們語境化,被視為合乎儒家的國家理念及其系統化的秩序感的外化形式:跌宕于規訓和禮儀之間,逡巡于刑法和宗法之際的外化形式。

因此,從某種程度上說,會審公堂其實是被詩人們按照秩序感和和諧感的標準而審美化了。在這些長期沉浸于儒家思想而又剛剛接觸過西方進步的社會理論的文化人的眼中,西方的東西可以適當吸取,但是,社會發展的趨向依然應該保持固有的中式邏輯。由此推論,社會的公正不能不被忽略,作為“中體”的儒家式的家國體系的可見性才是最根本的,國家的秩序和世界的和諧才是最最重要的。因此,從實質上看,吳友如在圖繪中細致而真切地刻畫的這種跪磕與扯辮子場景,其內在指向,是要實現和諧的國家秩序的可見性,而詩人們完全忽視吳友如所表達的現實場景中的悲劇性,在很大程度上也是基于同樣的原因。這種情況的發生,在當時來說,可以說具有一種歷史的必然性,我們不必過多苛求。

這就是為什么,在那個特殊的混沌的年代,當馬褂、辮子和裹腳與西服、禮帽和自然腳相遇時,上海洋場的詩人們照舊可以高吟各美其美、美美相共的原因。這就是晚清社會的尷尬與無奈,傳統文化的尷尬與無奈,也是中國現代性的尷尬與無奈。

要而言之,《申江勝景圖》是對上海這座新近崛起的東方都市的新舊名勝和風俗的富有創意的編目和分類。由于該書是由英國人美查所主導,因此,它相對含蓄地附帶了圖像式自傳的內容。不過,由于美查采取了在著作中不署名的刻意缺席方式,這種相對含蓄的自傳傾向就被書籍特有的第三人稱敘事抵消了。《申江勝景圖》堪稱晚清新潮書刊出版領域媚俗的典范:它幾乎調用了一切能夠展示中國古典風雅的形式和程序,從書名、題簽、序文這樣的程序化的風雅形式,到詩詞、書法這樣的頗有難度的表達手段和呈現方式,以及書籍本身的考究的印刷和裝幀,最后到吳友如精妙傳神的圖繪,所有這一切,既迎合了普通市民淺表閱讀的趣味,又滿足了他們附庸風雅的需求。作為一部圖文互釋的商業書籍,《申江勝景圖》的圖繪形式無疑是它最大的賣點。至于詩詞,對普通讀者來說,其實更多地只是為其風雅的形式的呈現提供了一種憑借而已。因為這些詩基本上是被閹割掉了詩情的詩,也是被用書法形式憑空增加了閱讀難度的詩。雖然如此,這些詩詞還是表達出了一種總體化的價值傾向:對現代性的幾乎是毫無保留的贊頌。長期生活在停滯的、固化的社會里的人,渴盼變革,期待進步,期待順世界大潮而行,這是可以理解的;但是,同樣是這批人,對會審公堂既滑稽又邪惡的跪磕儀式以及揪辮子之類的懲戒行為,竟然表現出如此令人失望的姿態:要么是視而不見,要么干脆不加區分地予以贊美。不過,在這種看似荒謬的表象背后,實際上包含著一種內在而自洽的邏輯。這是時代的吊詭之處,也正是值得我們反思之處。

Shenjiang Shengjing Tu (Scenic Views in and around Shanghai) can be regarded as a model of kitsch in the field of the fashionable books and periodicals in the late Qing Dynasty. It used almost all the forms and procedures that could show Chinese classical elegance, from the procedural elegant forms such as book title, inscription and preface, to the difficult ways of expression and presentation such as poetry and calligraphy, as well as the exquisite printing and binding of the book itself, together with Wu Yourus exquisite and vivid drawings, all of which not only cater to the ordinary peoples superficial reading interest, but also meet their artycrafty pursuit of elegant style. As a commercial book with mutual interpretation of pictures and texts, the drawing form of Shenjiang Shengjing Tu is undoubtedly its biggest selling point. As for poetry, for ordinary readers, in fact, it only provides a kind of support for its elegant form. These poems are basically emasculated from poetry, and the difficulty of reading is increased in the calligraphy form. Nevertheless, these poems still express a general value tendency: an almost unreserved praise of modernity. It is understandable that people who have lived in a stagnant and solidified society for a long time are eager for change, progress and going along with the tide of the world. However, the same group of people have shown such a disappointing attitude towards the ridiculous and evil kneeling and kowtowing ceremony, pigtail pulling, and other disciplinary actions in the Mixed Court: they either turn a blind eye to it or praise indiscriminately. However, behind this seemingly absurd appearance, there is actually an inner and self consistent logic. This is the paradox of the times, which is worthy of our reflection.

concession; Shanghai culture; Shenjiang Shengjing Tu; modernity

張思帆