微課在社區居民心肺復蘇培訓中的效果

李建芳 岑志遠 梁瓊丹

【關鍵詞】 微課;心肺復蘇術;社區居民;培訓

中圖分類號:R459.7 文獻標志碼:B DOI:10.3969/j.issn.1003-1383.2020.02.019

心肺復蘇術(CPR)是一種搶救心搏驟停(CA)患者的急救技術,通過胸外心臟按壓及人工呼吸,為患者心腦等重要器官提供血流,達到恢復蘇醒和挽救生命的目的[1]。目前我國每年約有54.4萬人發生CA,發生CA時在3~5 min內采取有效的CPR急救技術,患者存活率可高達49%~75%,CPR每延遲1 min,存活率就會下降7%~10%[2]。而研究發現,CA患者80%在院外發生,“第一目擊者”往往是社區普通居民,如“第一目擊者”能在第一時間對CA患者進行有效的心肺復蘇,其生存概率將提高近4倍[3]。及時有效的心肺復蘇不但能降低心臟驟停患者病死率,也能降低心臟驟停后引起的一系列并發癥的發生率[4]。因此,社區居民對CA患者正確實施CPR,對于提高其院外生存率起關鍵作用[5]。2017年1月開始我們利用微課對社區居民進行心肺復蘇技術培訓,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2017年1月~2019年12月自愿接受我院心肺復蘇急救技能培訓,年齡18~65歲的南寧市青秀區120名居民,按隨機數字表分為對照組和觀察組各60名,納入標準:①具有獨立民事能力、有正常認知能力、無重大疾患、18~65歲的南寧市青秀區居民;②簽署知情同意書并參加全程培訓。排除標準:①患有嚴重的心律失常、心衰和嚴重的呼吸系統疾病者;②肢體殘疾或有精神障礙者;③醫務工作者、交警、導游等。觀察組:男26人,女34人;初中8人,高中10人,大專13人,本科27人,研究生2人;年齡22~59(41.00±0.37)歲。對照組:男21人,女39人;初中5人,高中8人,大專16人,本科28人,研究生3人;年齡23~58(39.00±0.45)歲。兩組居民在性別、年齡、文化程度等一般資料方面比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組

采用傳統模式培訓,即現場由培訓老師利用圖片、動畫等對心肺復蘇培訓的相關知識進行詳細講解并利用模擬人進行現場指導。

1.2.2 觀察組

采用微課+模擬人實踐教育培訓模式。①創建微課學習平臺:培訓導師事先根據心肺復蘇培訓的相關知識、重點、疑點、難點、注意事項制作完成10~20 min微視頻,設計成簡化易學有效的心肺復蘇微課“數字化學習資源包”(包括心肺復蘇微視頻、心肺復蘇培訓相關知識問卷調查表)。②提前預習:建立社區居民心肺復蘇培訓微信平臺或QQ群,指導教會觀察組居民加入和使用,將心肺復蘇培訓的相關知識等微課“數字化學習資源包”提前1周發給居民,讓他們在移動設備或手機上,利用零碎時間學習。③現場培訓:1周后在現場培訓時結合情景案例利用模擬人對微課中培訓內容進行詳細講解,鼓勵學員提出問題并共同討論解決,最后總結。④現場考核:培訓前后對兩組社區居民均采用自行設計的心肺復蘇相關知識調查問卷表進行問卷調查,培訓后考核心肺復蘇技能。

1.2.3 培訓導師

培訓導師由持有美國心臟協會(AHA)高級及初級生命支持急救資格證書和中國紅十字會講師資格的人員擔任,除了具有心肺復蘇培訓資質外,同時還能熟練操作微課學習平臺。科室設專人負責微課學習平臺網絡維護及答疑工作。

1.2.4 考核

培訓小組根據《2015年美國心臟協會心肺復蘇及心血管急救指南》設計心肺復蘇急救技能知識問卷調查表及制訂心肺復蘇技能考核評分標準。調查表涵蓋意識、呼吸及心跳停止的判斷、復蘇體位擺放、胸外心臟按壓、開放氣道、口對口人工呼吸、復蘇成功判斷等內容,全部為選擇題,共10題,每題為10分,總分為100分。心肺復蘇技能考核評分標準總分為100分,80分為合格。

1.2.5 觀察指標

比較培訓前后兩組問卷得分,培訓后心肺復蘇急救技能考核成績及合格率。

1.3 統計學方法

采用SPSS 17.0軟件包進行統計學處理,計量資料符合正態分布采用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗。檢驗水準:α=0.05,雙側檢驗。

2 結果

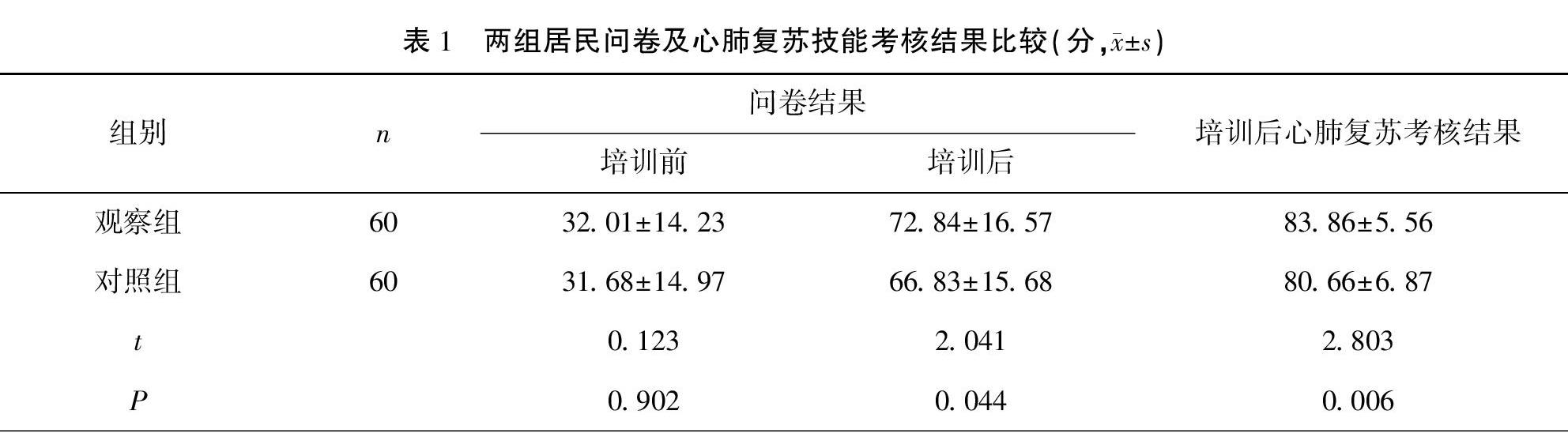

兩組心肺復蘇相關知識問卷調查得分培訓前差異無統計學意義(P>0.05);培訓后比較兩組問卷得分、心肺復蘇技能考核成績及合格率,觀察組均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1、表2。

3 討論

3.1 提高我國居民心肺復蘇急救技能的重要性及緊迫性

研究表明[6],心肺復蘇在我國居民中普及率極低,不到1%,培訓教材與培訓模式缺乏標準化、規范化、同質化。而且在遇到搶救場合時,主動參與搶救意愿不強,往往因擔心自己施救能力不足引起施救意外,多先打電話尋求幫助,導致搶救時機延誤,而錯失SCA搶救“黃金4分鐘”。因此,迫切需要規范有效的社區居民心肺復蘇急救技能培訓。本研究結果也顯示培訓前居民急救意識、急救知識掌握及急救技能較差,培訓后這種狀況明顯改善。

3.2 微課培訓在社區居民心肺復蘇急救技能教學中的優勢

在我國,心肺復蘇培訓模式目前有教師授課傳統模式、多媒體培訓模式、人工模型教學等。傳統培訓、多媒體培訓模式即培訓老師利用文字、動畫及圖片等對操作進行細致講解,耗時長,可指導的學員有限,適合學校和小群體的培訓或者單純理論知識講授,對教學時間、教師及學員的數量有要求。單純的多媒體培訓模式在一些關鍵點及難點如按壓的深度等教學效果并不理想,利用網絡培訓心肺復蘇,仍無明確的評價結果。本研究觀察組不論是微信討論還是現場培訓,學員都主動踴躍參與交流,考核結果也明顯優于對照組。微課視頻是專門針對某個重點、難點或培訓環節制作和錄制,是對多種新型個性化學習如翻轉學習、移動學習、碎片化學習等方式的補充,具有時間短、內容精悍的特點[7]。本研究利用的微課,與蘇東紅等[8]將課前-課中-課后教學環節與云教學平臺融合進行學生急救技能實訓的經驗有相似之處,對心肺復蘇培訓過程中某個知識難點、重點甚至某個操作環節設計的一種富有趣味性情景模擬微視頻,具有可視化的特點,通過微信平臺傳播,不但利于分享、交流,還可重復使用,培訓導師不再是以灌輸知識的形式培訓,而是將講與學的培訓方式翻轉為學員自主、探究式學習,滿足學員的個性化要求,方便其隨時隨地學習,既解決了傳統培訓模式對教學時間、教師及學員數量的要求,又彌補了單一多媒體培訓模式中對一些關鍵點及難點無法保證培訓質量的缺陷。提前預習還可提高培訓的效率,現場培訓省掉枯燥的理論講授環節及時間,增加了現場情景案例實訓時間,學員理解不透或有偏差的知識點,導師及時解答糾正,提高了培訓質量。

在居民中開展急救知識與技能的普及宣傳,能增強和提高他們的急救意識和急救技能,但文獻顯示在社區居民中開展心肺復蘇急救技能培訓普及率不足1%。制作心肺復蘇操作流程微課“數字化學習資源包”,并由具有相關資質的導師現場培訓,不但使居民自救互救意識增強,還可提高其心肺復蘇急救能力,保證心臟驟停患者得到及時有效的院前急救,為其得到后續的專業治療提供時間保障,挽救患者生命,減少死亡率,提高生活質量,讓更多的患者及家庭受益,有較好的社會效益。

參 考 文 獻

[1]張彧.急診醫學[M].北京:人民出版社,2010:30.

[2]王立祥,孟慶義,余濤.2016中國心肺復蘇專家共識[J].解放軍醫學雜志,2017,42(3):243-269.

[3]黃文伶,汪莉,閆鋼,等.南寧市社區居民心肺復蘇術掌握情況調查研究進展[J].中國社區醫師,2019,35(6):188-191.

[4]鄭宏,葉飛翔,葉寧,等.薩勃心肺復蘇機在心臟驟停患者搶救中的應用效果[J].右江醫學,2019,47(8):584-586.

[5]楊婷,印佩瑤,郭舉敏,等.社區居民心肺復蘇急救知識調查及培訓[J].現代醫藥衛生,2016,32(8):1271-1273.

[6]方國美,吳益芬,張偉,等.美國心臟協會急救培訓模式提高民眾心肺復蘇效果的研究[J].中外醫學研究,2018,16(16):170-171.

[7]文靜.淺談微課在護理教學模式與實踐中的應用進展[J].課程教育研究,2019(30):139-140.

[8]蘇東紅,龍淑珍.訂單定向醫學生急救技能綜合實訓信息化教學效果評價[J].右江醫學,2019,47(9):718-720.

(收稿日期:2019-10-17 修回日期:2019-12-19)

(編輯:潘明志)