中醫護理技術在下肢深靜脈血栓形成(DVT)中的應用價值分析*

盛紹萌 張慧亮

下肢深靜脈血栓形成(DVT)是指下肢深靜脈血管內血液高凝、血流緩慢以及靜脈壁損傷等管內血液凝結,管腔阻塞,出現靜脈回流障礙,引起下肢水腫、疼痛等一系列癥狀和體征,是臨床血管外科常見疾病之一,對患者生活質量造成較為嚴重的影響[1]。目前,溶栓、抗凝、介入手術等為DVT的有效治療手段,臨床報道指出,DVT治療過程中配合有效護理可顯著促進疾病康復,提高生活質量[2,3]。近年來,隨著中醫護理技術在臨床上的廣泛應用,已成為臨床重要的護理手段。本研究探討了中醫護理技術對DVT的護理效果及應用價值。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇我院血管外科2017年5月—2019年4月期間收治的DVT患者72例。所有患者經超聲明確診斷確診為下肢深靜脈血栓形成。采用隨機數字表法分為對照組和觀察組,各36例。對照組:男20例,女16例;年齡40~67歲,平均年齡(50.47±5.29)歲;病程7~30 d,平均病程(14.13±4.24)d;形成位置:左側下肢15例,右側下肢14例,雙側下肢7例。觀察組:男22例,女14例;年齡40~66歲,平均年齡(51.12±5.33)歲;病程7~30 d,平均病程(14.75±4.46)d;形成位置:左側下肢13例,右側下肢17例,雙側下肢6例。2組患者性別、年齡、病程及深靜脈血栓形成位置等臨床資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具可比性。

1.2 護理方法對照組根據病情采取常規西醫治療,同時給予健康教育、飲食指導、心理干預,指導患者進行趾踝關節屈伸及股四頭肌舒縮鍛煉等常規護理措施。觀察組在對照組基礎上實施中醫護理技術干預,具體干預措施如下:①穴位按摩:護理人員先使用雙掌揉搓患側下肢40次,然后取雙側陽陵泉、委中、懸鐘、足三里及環跳穴,使用按揉手法對上述穴位進行按摩,按摩力度以患者耐受或感輕微發熱及酸麻感為度,最后揉搓雙下肢,1次/d,30 min/次。②中藥熏洗:以活血通絡化瘀方(紅花、桃仁、當歸、川芎、牛膝、桔梗、柴胡以及炙甘草等)對患肢進行熏洗,加水適量,將湯汁煎至2000 ml,然后倒入木盆中,先對患肢進行熏蒸,熏蒸同時進行揉搓患肢,待熏蒸藥液溫度降至40 ℃左右時,用藥液清洗患側下肢,1次/d。③耳穴貼壓:用膠布粘上王不留行籽,然后將其貼于患者神門、交感等耳穴并按壓4~5次,力度以耳廓出現酸脹感為度,3 min/次,1次/d。連續護理干預2周為一個療程,共2個療程。

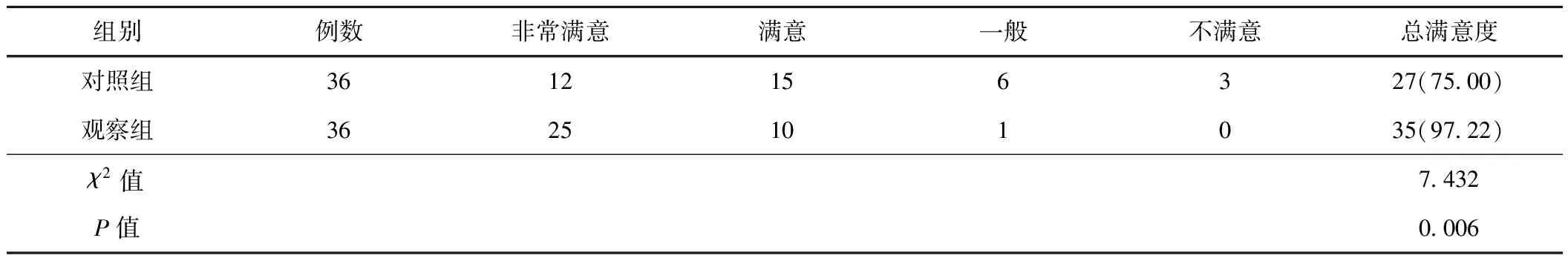

1.3 觀察指標①2組護理前后患肢腫脹及疼痛癥狀評分情況,參照《中醫癥候積分量表》對患肢腫脹及疼痛癥狀進行評分,單項分值范圍0~6分,雙側下肢患病的取其平均值,評分越高表示腫脹及疼痛程度越嚴重。②2組護理前后生活質量,采用生活質量調查表(QLQ-C30)對2組護理前后生活質量進行評價[4],包括軀體、情緒、疼痛及社會功能四項因子,其中,疼痛因子評分越高為患者疼痛癥狀越嚴重,其余各項因子評分越高則為生活質量越好。③2組護理滿意度,依據Likert Scales問卷調查表進行評分,包括健康教育、專業技能、服務態度等內容,總分為100分,其中,評分90分及以上為非常滿意;70~89分為滿意;60~69分為一般;60分以下為不滿意。統計2組護理滿意度(非常滿意+滿意)。

2 結果

2.1 2組患者護理前后患肢腫脹及疼痛癥狀評分情況2組護理干預后患肢腫脹、疼痛癥狀評分均降低(P<0.05),觀察組護理干預后患肢腫脹、疼痛癥狀評分降低差值均大于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者護理前后患肢腫脹及疼痛癥狀評分比較 (例,

注:與護理前比較,1)P<0.05

2.2 2組患者護理前后QLQ-C30量表評分情況2組護理干預后軀體、情緒、社會因子評分均升高,疼痛因子評分均降低(P<0.05),觀察組護理干預后軀體、情緒、社會因子評分升高差值,疼痛因子評分降低差值均大于對照組(P<0.05)。見表2。

2.3 2組患者護理滿意度情況觀察組護理滿意度97.22%明顯高于對照組75.00%(P<0.05)。見表3。

表2 2組患者護理前后QLQ-C30量表評分比較 (例,

注:與護理前比較,1)P<0.05

表3 2組患者護理滿意度比較 (例,%)

3 討論

DVT是血管外科常見疾病之一,DVT可導致下肢水腫,繼發性靜脈曲張、色素沉著、淤滯性潰瘍等并發癥,引起劇烈疼痛,對患者生活質量造成巨大影響。導致DVT的因素眾多,研究表明,DVT的發病機制主要與血液高凝狀態、血液流速緩慢及血管壁損傷等因素有關[5,6]。年齡是導致DVT的原因之一,隨著年齡的增加,體內器官生理功能的退化,此外高齡患者受到糖尿病、高血壓等慢性疾病的影響,體內脂質物質堆積和沉降增多,導致血液黏稠度升高,血管管腔出現狹窄,血流速度緩慢,加重了靜脈血管壁的損傷,進而加速了DVT的形成[7,8]。中醫將DVT歸屬于“脈痹”范疇,其病機為瘀血阻絡,導致血流不暢,故而不通則痛[9]。因此,中醫提倡袪瘀通絡、消腫止痛為DVT的根本治療及護理方法。

本研究中活血通絡化瘀熏洗方由紅花、桃仁、當歸、川芎、牛膝、桔梗等多種中藥材配伍而成,其中,紅花、桃仁、當歸、川芎等活血化瘀,疏通經脈;牛膝、桔梗引血下行,柴胡抗凝降壓,還具有鎮痛止痛的功效,炙甘草調和諸藥。本熏洗方具有活血鎮痛、化瘀通絡的功效。同時,在熏洗過程中通過對患側下肢進行按摩,促進了患者下肢血液循環,有助于緩解DVT腫脹及疼痛癥狀[10,11]。此外,通過穴位按摩[12]相關穴位,對下肢血管擴張、緩解腫脹、促進血液循環具有重要作用;耳穴貼壓是臨床常見中醫護理手段,劉倩等[13]報道顯示,耳穴中皮質下穴及交感穴等可有效調節機體痛覺的傳導,減輕肢體疼痛癥狀。本研究應用以上中醫護理技術對DVT患者的護理結果顯示,觀察組干預后患肢腫脹及疼痛癥狀、生活質量改善效果明顯優于對照組。結果提示,中醫護理技術對DVT的護理效果顯著。

綜上所述,中醫護理技術可顯著降低DVT患者患肢腫脹及疼痛癥狀,提高生活質量,護理效果滿意且患者滿意度高,值得臨床進一步應用和推廣。