“奧斯維辛之后”

宇平

奧斯維辛集中營

針對“山川異域,風月同天”“豈曰無衣,與子同裳”“青山一道同云雨,明月何曾是兩鄉”等等從日本馳援的物資表面上貼的動情詩句,某媒體在發議論時引用了這樣一句話:“奧斯維辛之后,寫詩是殘忍的。”

如果看過電影《辛德勒的名單》,一定不會對納粹德國奴役和種族屠殺猶太人的歷史感到陌生。奧斯維辛集中營是人類歷史上最黑暗的一頁。

關于這段歷史的評論很多,有些人可能或多或少讀到或聽到過這句話,甚至有些人可能按照字面意思解讀為:在經歷過絕對的災難之后,再去進行任何詩意化、審美化的活動,都是一種“殘忍”的行為。

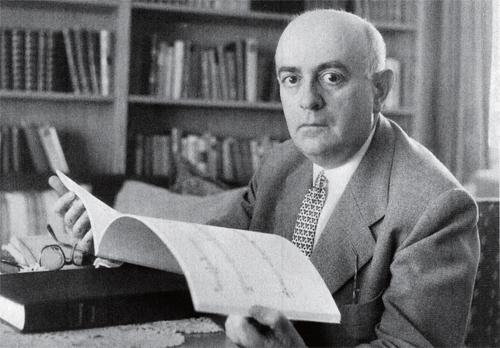

就這句話的出處而言,它是德國著名哲學家、思想家、法蘭克福學派第一代的主要代表人物西奧多·阿多諾(Theodor W. Adorno)的名言。

不過,阿多諾的原話并非評論文章中的表述,而是“奧斯維辛之后,寫詩是野蠻的……也是不可能的”(出自阿多諾1949年的著作《文化批判與社會》中)。

其實,阿多諾寫出這話不僅基于經歷大屠殺之后的悲愴,也有著上下文的語境。這句話是一個哲學命題,不能被斷章取義且片面地理解。

慘 劇

上一個世紀,最殘酷的莫過于二戰的發生。

當時的納粹德國為推行種族主義鎮壓異己,建立了大大小小的集中營。奧斯維辛集中營既是波蘭南部奧斯維辛市附近大小40多個集中營的總稱,也是所有集中營中最大的一個,由納粹德國黨衛軍首領海因里希·希姆萊于1940年4月27日下令建造。

營內設有4個大規模的毒氣“浴室”、儲尸窖和焚尸爐,一次可屠殺1.2萬人,配備的焚尸爐每天可焚燒8000具尸體。

白天在用機關槍掃射數以百計的生命后,晚上又欣賞哲學和藝術。

所有被囚禁于此的,無論猶太人、平民百姓還是戰俘,他們的最終命運除了慘遭屠戮之外,隨身財物也被劫掠一空。納粹把受害者的衣物拿去給德國兵,假牙上鑲的金子熔化后存入德國國家銀行,就連他們身上的頭發、皮膚都不放過。

當奧斯維辛集中營地獄般的場景被發現時,經歷過殘酷戰火的戰士都震驚了—7000多名形容枯槁的被囚者、人皮做的手套和燈罩、頭發做的褥墊、用脂肪做的肥皂……時至今日,慘象依然歷歷在目。

據英國《衛報》報道,奧斯維辛集中營共囚禁過數百萬人,有120萬到150萬人在這里被奪去生命,其中絕大部分是猶太人。

阿多諾之問

“大屠殺”往往是一種毀滅無助個體的集體行動。

并非每一場“大屠殺”都能被稱作“種族滅絕”,而“種族滅絕”卻是由一或多次“大屠殺”構成的。奧斯維辛這場“種族滅絕式”的大屠殺,和歷史上任意一次大屠殺都有本質的不同。

歷史上的大屠殺事件,實質是一種原始混亂的暴力形式、一種殘暴獸性的宣泄(摧毀+征服),比如封建時代的屠城等。南京大屠殺是日本軍隊的野蠻和極度失序,是人性黑暗面的體現,被定義為反人類事件。

西奧多·阿多諾

而奧斯維辛就不一樣了,它是人類歷史上第一個以現代化的工業流水線,在帶有德國風格的嚴格精密的國家行政程序下,有組織、有目的、有計劃地對其他民族的種族滅絕(摧毀+根除)。其具備極高的現代性,目的是讓一些人不僅從他們自己的領土上消失而且從地球上消失。

這個有組織、有紀律的殺人工廠,殺人者(運作者)是納粹德國這個國家機器,是一個現代化的政治體制對一個民族的滅絕,甚至于奧斯維辛本身都只是納粹德國的一把刀罷了。

再看當時的德國,在戰爭爆發之前,是一個深受西方政治學說熏染的國家,是一個高度追求審美藝術的國家,啟蒙、革命曾經是他們引以自豪的文明坐標。我們今天談的美學(aesthetics)就來自德國,貝多芬、歌德,還有康德、馬克思也誕生在這片土地。

他真正想探討的是人類在經歷極端厄運之后,文化與藝術該如何延續。

而讓后人感到諷刺的是,在集中營內,藝術曾被利用、淪為某種意義上的“幫兇”。那些受過藝術熏陶的高素質公民,白天在用機關槍掃射數以百計的生命后,晚上又欣賞哲學和藝術。如席勒的詩歌會被送往戰場鼓舞士兵,巴赫的音樂也曾在指揮官的辦公室響起。

因此,到了阿多諾這里,他不得不思考:

倡導哲學和藝術的德國,為何會犯下如此滅絕人性的罪行,并且在做出罪行,還打著“科學的基礎”和“政治上的正確”的幌子,帶著“文明”的偽裝,甚至標榜其行為是人類未來的方向?這些以文明人自居的現代侵略者,是否意識到自詡的文明已病入膏肓?過去所有的詩歌、所有的藝術,在奧斯維辛如此的“野蠻”背景之下,是否都要打上一個大大的問號?

無視野蠻

若把阿多諾這句話放在他的上下文語境中理解,當時他討論的是文明與野蠻的關系。實際上,他還說:“在奧斯維辛集中營之后,任何漂亮的空話,甚至神學的空話都失去了權利,除非它經歷一場變化。”

有學者曾指出,被阿多諾認為是“野蠻”的詩歌,批判的參照物是奧斯維辛之后出現的夜鶯式和烏鴉式詩歌。

這兩種詩歌,前者有逃避現實的意味,假裝災難沒有發生;后者則只對災難進行幼稚或歷史虛無化的敘述,兩者都是在刻意回避發生過的苦難,而這種“寫詩”是被阿多諾認為“野蠻”的。

無視災難、無視罪惡和痛苦的作品,的確“野蠻”。阿多諾這句話,給寫作增加了一個深刻的歷史反思的維度。他看到了藝術及包括藝術在內的整體西方文化的危機,他真正想探討的是人類在經歷極端厄運之后,文化與藝術該如何延續。

換言之,阿多諾想說:詩歌本身并不野蠻,一個寫詩的靈魂,則需要正視和感受那些野蠻。若苦難之后,詩和文學藝術還在用一種導致災難可能發生的文化之下孕育出來的語言來回避苦難、無視痛苦,甚至把那些發生過的災難付諸詩情畫意,蘸著他們的血汗寫贊美詩,這才是要被反思的“野蠻”詩歌。

除此之外,如果讀詩之人只在平靜安穩的生活中僥幸和茍且,不敢正視并選擇遺忘歷史上同類經受過的傷害,無視他們的苦難繼續安心地過自己的生活,那么這種想法也是“野蠻”的。

奧斯維辛后寫詩的可能

“寫詩”,是一種只有人才能做的活動,更是一種意義的象征。我們寫詩,是為了抒發情感、傳遞思想。

人類故而有丑陋、殘忍、黑暗的一面,但寫詩,本身就是一種抵御,一種對抗。

真正偉大的文學創作,正是直面那些野蠻的核心。若因他人的野蠻,而放棄寫詩,則是一種對野蠻的歸降。

美國批評家George Steiner如此評述阿多諾的話:“詩人是該言說還是沉默,語言能否滿足他的要求,這才是真正的問題……我們的文明帶來了非人道,寬恕了非人道,我們與那些熟視無睹的東西狼狽為奸;這樣的文明是否會喪失對我們稱之為文學的這一必不可少的文明奢侈品的擁有權?”

“寫詩”應該要回應不可避免的厭世狀態。它的核心指向的,應該是我們人性本身具備的一些東西。它可能包含著毀滅我們、引導我們走向墮落的因子,同樣,我們不能回避和忽視其中的“野蠻”成分,而應從更深處挖掘它、剖析它,再去對抗它、瓦解它。

奧斯維辛之后,人們仍然要繼續寫詩,要直面苦難,要心懷愛意,要堅持信仰的價值和生命的意義。詩歌能夠存在,是因為它需要在那里。