粵港澳大灣區與世界大灣區的對標研究

摘 要:“灣區”作為區域經濟協同發展的全新模式,已經發展成當今全球經濟的增長極與技術變革的引領者。目前,已經形成紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區共三大灣區,粵港澳大灣區則有望成為第四大灣區。通過數據對比與方差分析,檢驗粵港澳大灣區建設世界級別灣區的潛力。在分析粵港澳大灣區的優勢與劣勢后,本文提出加快灣區產業發展、提升灣區國際競爭力、加強灣區基礎設施等建議。

關鍵詞:粵港澳大灣區;發展;對策

一、引言

“灣區”作為區域經濟協同發展的全新模式,已經發展成當今全球經濟的增長極與技術變革的引領者,從規模效應角度看,至今全球范圍內已經形成紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區共三大灣區,粵港澳大灣區則有望成為第四大灣區。在經濟新常態下,粵港澳大灣區作為國家轉型進程中的核心地區和創新發展的先行示范,探索如何加快粵港澳大灣區建設,全社會關注的焦點之一。

二、粵港澳大灣區建設世界級灣區的實證分析

1.規劃概述

2015年3月,在《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》,首次提出要深化與港澳臺合作,打造粵港澳大灣區。經過長達四年規劃研究后,2019年2月,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》在香港發布。粵港澳大灣區包括香港、澳門兩個特區和廣州、深圳、珠海、佛山、惠州市、東莞、中山、江門、肇慶九個珠三角城市,總面積5.6萬平方公里,常住人口約6500萬人,是全國開放程度最高、經濟活力最強的區域,未來將打造成充滿活力的世界級城市群。

2.主要數據

2015年,在《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》中,粵港澳大灣區概念首次提出。因而,本研究將2015年作為粵港澳大灣區的初始元年。根據世界銀行、WIND數據、《全球金融中心指數》、《財富》、《QS世界100強大學排名》整理,經梳理相關數據,可得出下表。

3.方差分析

粵港澳大灣區作為新興的灣區,與紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區等三大世界灣區對比,粵港澳大灣區的實力如何。就此,假定粵港澳大灣區有能力躋身世界級大灣區,反之,粵港澳大灣區與世界級大灣區有較大差距,即:

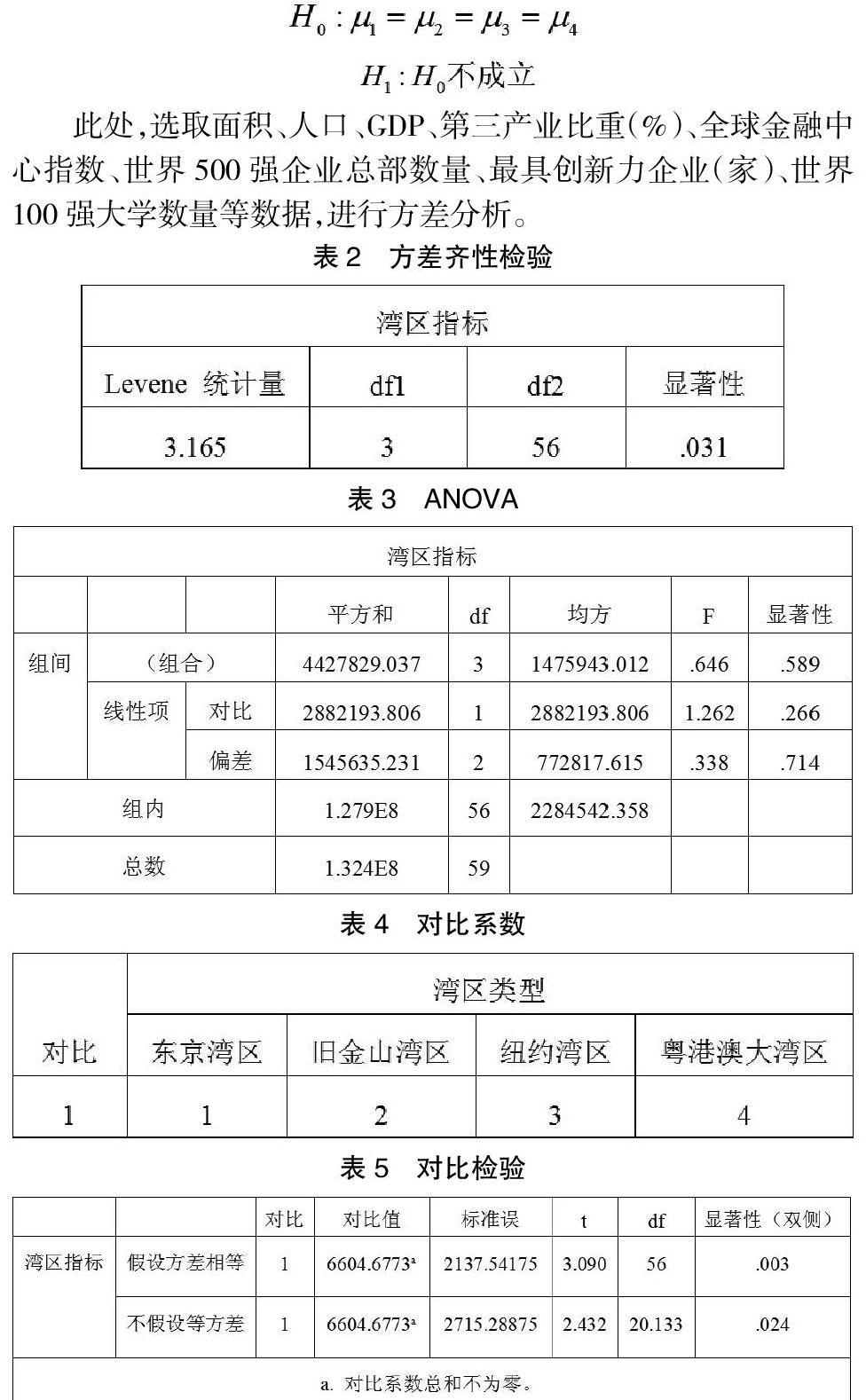

此處,選取面積、人口、GDP、第三產業比重(%)、全球金融中心指數、世界500強企業總部數量、最具創新力企業(家)、世界100強大學數量等數據,進行方差分析。

表2顯示,顯著性概率P=0.031小于0.05,表示四個組的數據不具有方差齊性。表5顯示,不假設等方差兩種情況下,顯著性概率P=0.024小于0.05。因此,粵港澳大灣區與世界三大灣區沒有顯著性差異,即粵港澳大灣區具備建設世界級大灣區的能力。

三、粵港澳大灣區的優劣對比

1.粵港大灣區的發展優勢

(1)背靠全球第二大經濟體。粵港澳大灣區作為我國參與經濟全球化和國際分工協作的核心區,對外貨物貿易額占全國的比重超過三分之一,實際利用外商直接投資額占全國的比重超過五分之一,對外直接投資額占全國的比重超過四分之一,港口集裝箱年吞吐量占全國的比重超過四分之一,機場旅客年吞吐量占全國的比重超過六分之一。粵港澳大灣區擁有“一國兩制”特殊制度優勢,國際化程度高,全球資源集聚能力強,擁有深圳和珠海兩個經濟特區,擁有中國(廣東)自由貿易試驗區、南沙新區等國家級合作平臺,具備先行先試的優勢。同時,粵港澳大灣區偏向僑文化,開放度更高,更適宜新理念、新制度、新機制的植入,有著更加年輕、更加朝氣的氛圍。2018年粵港澳大灣區的經濟總量為10.9萬億元,按單一經濟體計算,經濟總量居全球第第11位。

(2)具有較大的后發潛力。與東京灣區、舊金山灣區、紐約灣區這世界三大灣區相比,粵港澳大灣區在面積、人口、GDP規模、金融業、港口群上都已可等量齊觀。粵港澳大灣區陸地面積5.6萬平方公里,分別是紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區的1.5倍、3.1倍和2.6倍。粵港澳大灣區常住人口分別是紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區的1.6倍、8.9倍和2.9倍。依托世界級空港群和港口群,粵港澳大灣區進出口貿易總額、集裝箱吞吐量、旅客量等在全球灣區中獨占鰲頭。按照粵港澳大灣區年增長7%,紐約灣區年增長3.5%-2.5%,東京灣區年增長1%。經濟發展預測的數學模型顯示,2022年粵港澳大灣區將超過東京灣區和紐約灣區,在世界四大灣區中GDP總量排名第一。

(3)全球前列的創新能力。隨著創新要素加速流動,粵港澳大灣區正加速形成具有全球影響力的國際科技創新中心。廣州、深圳是粵港澳大灣區基礎研究創新市場和試驗發展創新市場的雙中心,2018年廣深之間合作的發明專利有292件/年,深圳PCT國際專利申請公開量為20259件。世界知識產權組織發布的《2019全球創新指數報告》顯示,中國深圳-香港蟬聯全球第二大創新集群,超過了美國硅谷的圣何塞-舊金山創新集群,排名在日本東京-橫濱之后。2019年世界500強中,來自粵港澳大灣區的20家企業入圍,出現了華為、中興、比亞迪、華大、大疆、騰訊等一批源頭創新型的科技企業。

(4)世界級的金融實力。《全球金融中心指數報告(GFCI 26)》顯示,紐倫港仍舊高居全球金融中心第一梯隊,紐約、倫敦和香港是世界公認的三大國際金融中心,這三個城市也是排名前三的世界一線城市(Gawc)。深圳躋身全球十大金融中心,排名全球第九。在金融科技領域,廣州、深圳、香港均進入金融科技中心前十名。香港擁有港交所和人民幣離岸金融中心,深圳擁有成熟運作的中小板和創業板,與此同時,廣州正規劃建設廣州期貨交易所、上交所南方中心、粵港澳國際商業銀行等,澳門正籌建灣區內第三間證券交易所。

2.粵港大灣區的發展不足

(1)發展階段仍相對落后。從國際灣區經濟發展的規律看,灣區經濟的演變規律為:港口經濟、工業經濟、服務經濟、創新經濟。粵港澳大灣區總體上仍處于港口經濟和工業經濟階段,珠三角制造業十分發達,廣州、東莞、珠海等城市正處于工業經濟向服務經濟邁進的階段,而香港、深圳等城市已出現創新型經濟特征。目前,第三產業增加值比重、人均GDP、經濟密度等指標,粵港澳大灣區都遠不如紐約灣區、東京灣區、舊金山灣區。

(2)國際影響力明顯不足。全球公認的世界級灣區只有紐約灣、舊金山灣和東京灣。其中,紐約灣是世界金融中心、文化娛樂中心、媒體中心和政治中心,舊金山灣則是世界科技創新中心和美國西海岸的金融、交通中心等,東京灣則是世界級金融中心、商業中心和高端制造中心。粵港澳大灣區內,除香港具有較大的國際影響力,整體而言,灣區國際化營商、環境全球影響力存在較大差距。

(3)城市格局還在演變。粵港澳區大灣聚合力相對較弱,內部呈現出“多極”的均衡化態勢,發展定位和產業分工上仍需進一步理順。2018年,深圳GDP為2.422萬億元,香港GDP為2.4萬億元,廣州為2.286萬億元,三者經濟總量基本相當,在產業布局和資源配置上有同質化競爭傾向。廣州、深圳、香港如何實現優勢互補,避免惡性競爭,已成為粵港澳大灣區未來發展面臨的重要問題。

(4)要素資源流動仍較困難。國際三大灣區的優勢在統一制度和統一市場,保證市場公平競爭,有效維護市場秩序,促進商品和要素的流通。粵港澳能否進一步深化合作,迫切需要體制機制創新。在不同的制度與城市之間,暫未能實現人流、物流、資金流、信息流真正高效便捷地流通。珠江口東西兩岸長期“東強西弱”,灣區核心城市與外圍城市之間跨界基礎設施銜接不夠通暢,珠江口東西岸間的交通連接依然薄弱。

四、對策建議

1.加快灣區產業發展

大力發展金融服務業、通信設備制造、新能源、新材料、交通及海洋裝備制造等,積極推廣自貿區成熟的試點經驗,加快國際貿易“單一窗口”建設,推進口岸大通關改革,推動人員、貨物往來便利化。加快共享平臺建設,大力發展跨境電子商務,拓展網上絲綢之路營銷市場。鼓勵深圳前海、廣州南沙的金融創新活動,搭建金融機構與外向型企業的對接平臺,鼓勵開展基礎設施項目、能源資源開發利用、農業綜合開發、國際營銷網絡建設等。

2.提升灣區國際競爭力

加強與港澳合作,利用港澳金融、人才等優勢促進廣東省企業走出去。積極利用澳門中葡商貿合作服務平臺,促進粵港澳大灣區與葡語國家的經貿合作;加強與香港投資推廣署的溝通合作,鼓勵粵港澳大灣區的企業將境外產業投資與香港金融資本有機融合等。“走出去戰略聯盟”,共同開展對外投資,探索差異化經營,鼓勵不同領域的企業參與“一帶一路”建設,樹立抱團出海、團隊協作、共同發展的理念。通過服務外包等方式,以大帶小,以點帶面,實現資源的優勢互補,共同開拓海外市場。

3.加強灣區基礎設施

借助香港成熟的港口營運法規和管理體系,加快整合沿海沿江港口資源,以香港、廣州、深圳為核心,聯合東莞、珠海、江門等港口,探索并建立與國際高度接軌的航運新模式。推動粵新歐、粵滿俄、中韓快線等國際鐵路班線跨越式發展,推進廣州、深圳等空港經濟示范區建設,加快布局物流產業園和口岸功能區,實施海鐵聯運,形成全面粵港澳大灣區對接“一帶一路”國家的國際物流大通道。

參考文獻:

[1]蔡赤萌.粵港澳大灣區城市群建設的戰略意義和現實挑戰[J].廣東社會科學,2017年第4期,5-14.

[2]周永特.基于粵港澳大灣區經濟形態的創業策略研究[J].經濟界,2019年01期,01-010.

[3]鄭玉雯,薛偉賢.絲綢之路經濟帶沿線國家協同發展的驅動因素——基于哈肯模型的分階段研究[J].中國軟科學,2019年02期.

[4]毛艷華,榮健欣.粵港澳大灣區的戰略定位與協同發展[J].華南師范大學學報社會科學版,2018年第4期,104-109.

[5]王輝耀,等.粵港澳大灣區人才發展報告[J].全球化智庫(CCG),2018年11月.

作者簡介:陳銳輝,中山大學嶺南學院在讀碩士