貝多芬晚期音樂創作中下屬組和聲地位的提升

梁管保

[摘? ? 要]選擇在19世紀最具影響力且最具代表性的作曲家路德維希·凡·貝多芬作為論述對象,并以貝多芬晚期弦樂四重奏中作品風格開始轉變的第一首作品127號《降E大調弦樂四重奏》作為論述的主要對象。通過對這部作品所展現的調性關系以及和弦使用上進行解析,研究《降E大調弦樂四重奏》在音樂發展過程中所運用的和聲手法和特點,探究貝多芬在創作這首作品和在此之后音樂創作的主要意識領域,及貝多芬在晚期音樂作品《降E大調弦樂四重奏》中的和聲風格特征。

[關鍵詞]路德維希·凡·貝多芬;晚期;下屬組和聲;提升

18世紀的“狂飆運動”沖破了人們對傳統的束縛,藝術家們尤其是音樂家們也進一步掙脫了宗教音樂的束縛,以極為豐富的音樂形式反映著社會的變革。古典時期最具代表的維也納古典樂派以其嚴謹的思維方式,在18世紀末將古典主義音樂流派推到了最成熟的藝術頂峰。到19世紀,因歐洲社會的動蕩,使得藝術家們的思想進一步得到解放,這就促使他們不再循規蹈矩地搬照以往。19世紀初期這種思維方式的萌芽便悄然在作曲家們的心里萌生并且緩慢地發展著,作品中一些更新穎的作曲技法逐漸地向觀眾們展現。雖然這個時期還是被古典主義的巔峰精神覆蓋著,但從當時的藝術作品中仍會感到更多的意外和驚喜,這個時期是古典主義和浪漫主義交接。路德維希·凡·貝多芬便是其中的代表,在他晚期的創作時期,其作品更像是一種探索。相對于以往的英雄性的風格作品,貝多芬晚期的作品更側重于抒情,而他晚期的最后五首弦樂四重奏是他創作生涯作品中最重要的組成部分,因為其晚期的作品不管是在和聲上還是曲式結構等各個方面上都展現出了大膽而精密的邏輯安排,使作品在當時無論是從欣賞角度還是理論角度上都是相當困難,因為在傳統音樂中習慣性的思維是當時的一種欣賞方式,而左右這種思維方式的內在因素便是調性的發展以及和聲的使用方面。貝多芬晚期的一首作品127號《降E大調弦樂四重奏》是他在室內樂創作中風格轉變的一個開端。調性關系以及和聲運行是傳統音樂創作的重要因素,這也是本文將通過作品所展現的調性關系以及和聲的使用上作為研究貝多芬晚期音樂風格轉變的原因所在。本文著重強調貝多芬當時創作的作品音樂風格在創作技法上是如何具體體現出來的。

一、調性設置中下屬方向調性數量的增加

調性布局設置的走向可以看出音樂作品的整體框架,也可以從另一個角度反映出作曲家譜寫作品時的締造手法和音樂創作風格,而調性之間的對比,又存在著它們之間各自本來的意義。在一首音樂作品整體框架中,調性布局的設計變化和發展形勢與音樂思維的展開、情緒的掌控都有著密切的聯系。古典主義成熟時期的調性布局是按照“T-D-S-T”的功能邏輯來安排的,整首作品更加側重于主屬功能,若是調性發展到下屬調性則可能暗示著音樂將要走向尾聲。

貝多芬毫無疑問是18、19世紀最具影響力的作曲家,也是現在眾所周知的邏輯思維非常嚴謹的一位作曲家。他晚期的作品帶有一種突破性的浪漫主義風格,這種較為新穎的創作思維方式也就成為他創作風格的標簽,因為幾乎他所有的作品或多或少都存在著令人新奇的地方,每當音樂作品呈現出來,那些激動人心的時刻都會讓大家一致覺得這才是貝多芬,或者說這就是貝多芬。為了跳出傳統的創作方式,在創作邏輯上就需要他首先思考的是與傳統創作思維相反的方向去進行嘗試。

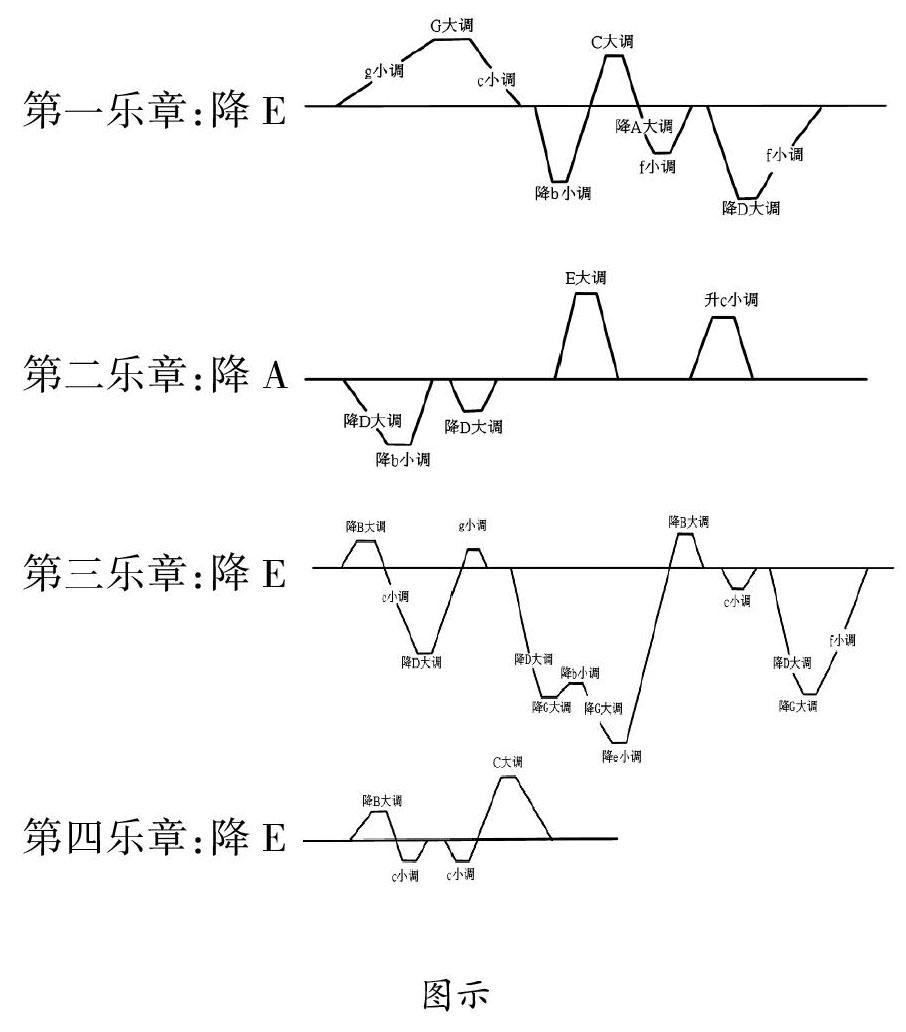

他晚期的一首弦樂四重奏《降E大調弦樂四重奏》就是一個例子,在當時看來這首作品在聽覺上就是一個大的轉變,以至于在首演時不被大家認可。首先分析這首作品的調性布局:

從圖中可以看出,這首作品在結構上是傳統的四個樂章,從調性布局看貝多芬在設計整體的調性時首先考慮到的是向下屬方向的轉調,這就與以往首先向屬方向的轉調有所不同,在后面的兩個樂章又回到主調,可以看出這首作品在貝多芬的思想里仍是以主調降E大調為主。然而再細看每個樂章間的調性布局,以每個樂章的主調為線條,下屬方向的調性遠遠多于屬方向的調性。不管是對中心調還是對每個調性之間的連接上,雖然降E大調是主調,但是作品在轉調時呈現出來都是以下屬的調性為主,尤其在第三樂章里最為明顯。通過圖的線條趨勢便可大致看出貝多芬的這首作品中下屬調性的地位有所提高。雖說在整個音樂發展的過程中還有許多其他的特點,但調性布局無疑是這首作品中最直接也是最為直觀的一種新創作思維方式。

二、 向下屬和弦方向離調的大量使用

在古典主義時期,和聲無疑是確定一首作品調性的基石。而在古典主義早期,作品中和聲的進行主要以主屬進行為主,下屬功能和弦的運用與屬功能和弦是密不可分的。即使是到離調頻繁使用的時期,其和聲進行的思路總是蘊含著主屬的身影,而現在專業的音樂院校還是將這種進行方式視為作曲體系中的基石。最具代表性的十二音序列作曲家勛伯格,他就認為傳統和聲的學習是最為重要的。然而歷史的發展并不會一直遵循人們所習慣的方式,總要在某個時期被打破,例如主屬與下屬的反功能進行、印象樂派作品以下屬組和弦作為開頭,都是下屬地位提升的另一種展現,這些創作方式在貝多芬晚期的作品中便有所預示。

1823年,貝多芬的耳疾已經惡化,幾乎完全聽不到任何聲音,因為疾病的困擾,他更加注重自己內心的表達,又因生活中對經濟的需求,使得他在創作時會有選擇性地去表現自己的內心世界,而不是一味地脫離觀眾。或許是因為他對音樂產生的另一種理解,他開始更多地嘗試著用下屬組和弦來展現自己。

(一)向下屬組“S”和弦的離調

以他晚期的一首弦樂四重奏《降E大調弦樂四重奏》為例,這首作品中離調的使用或許就是他突破傳統的一種方式,在這四個樂章中,離調和弦的運用較多,并且它的使用與作品的發展緊密相連。

在古典主義中期是離調使用最為頻繁的時期,可以說是當時慣用的一種寫作手法,其中以向屬方向的離調最多(例如重屬和弦),在這個時期作品呈現出來的是給人較為明快、堅定、莊嚴的感覺。而在這首作品中貝多芬一改以往,更多地選擇向下屬方向的離調和弦。譜例1、2中所表示的是來自這首作品四個樂章中挑選的離調和弦,雖然都選用向下屬方向的離調,但兩個譜例又有所不同。首先從譜例1中可以看出和聲的進行方式是連續使用向下屬組“S”和弦方向的離調,并未立即進行解決,此外觀察譜例的外聲部可以發現在旋律的走向上兩個外聲部大致呈相反的方向進行,這種寫作技法在音響效果上會讓人感覺更加敏感,似乎是在強調此處的離調和弦,而譜例2中的離調和弦則相對短暫,在離調和弦出來以后立即進行了解決。

(二) 向下屬組“SⅡ”和弦的離調

“SⅡ”和弦雖然屬于副和弦,但其地位也是非常重要。譜例3所表示的是向下屬組“SⅡ”和弦的離調。此處的離調和弦是處于該樂句的開頭,既是強調,也是使音樂在一開始的音響效果上更加優美且略帶刺激性。

(三)向下屬組“TSⅥ”和弦的離調

“TSⅥ”和弦具有主和弦和下屬和弦的雙重功能特性,若是在這首作品中會出現“TSⅥ”和弦的下屬功能特性,無疑是為下屬地位的提升又增添了一個有利的條件。譜例4是挑選這首作品第三樂章中的某個片段,離調和弦選擇了向“TSⅥ”和弦的離調。方框所表示的離調和弦前使用了下屬組“SⅡ”和弦,在其后連接屬和弦。從大小調式的音級數特性上考慮,因為下屬和弦本身不存在導音,那樣其向主和弦或主音的傾向性便減弱,這樣的變格進行就打破了以往主屬功能性進行,導致四五度的進行慢慢向三度進行的趨勢,和弦進行的感覺更加的弱化,除此以外最后主和弦或主音的期待感也大大減弱,浪漫主義時期音樂風格的那種曖昧、謙和的氣質在這里便有所體現。這里的離調和弦與前面兩個下屬和弦的共同使用使此處的“TSⅥ”和弦具有典型的下屬功能特性。

除了上述內容外,作品中還有許多其他地方的離調也是選擇了向下屬功能組和弦方向的離調。或許是因為貝多芬晚期生活的需要,雖然在離調的方向上大量選擇了向下屬方向的離調,但在離調和弦的使用以及解決上并沒有做太大的變化,還是遵循了主屬功能性的進行,這樣就使最后呈現的作品更貼合觀眾。從譜例中可以看出,這種離調的進行方式依舊是和主屬功能進行的方式有所聯系并且在緊接的下一個和弦進行了解決。從數量上看,四個樂章中向下屬功能組和弦方向的離調和弦占整個作品中離調和弦的一半以上,并且在第三樂章和第四樂章居多,這樣從側面就可以反映出在這首作品中下屬組和弦地位的明顯提升,再加上其他不常見和弦離調的使用,使整首作品的音樂風格發生改變,在音響上為后來音樂風格的多元化創造了條件,也就暗示著后來眾多音樂風格的磅礴發展。

三、下屬組和弦的廣泛使用

雖然從作品整體上看它被古典主義風格統治著,但在和聲的成長上總會出現一些小小的枝丫,暗示著某種新的音樂風格開端。在上述文章中我們知道,這首作品中的離調和弦大量選擇下屬組的和弦充當副主和弦,而離調的使用也就伴隨著下屬和弦的大量涌出,這是其中比較重要的一點。其次在作品的其他地方還出現了另一種重要的功能關系——變格功能進行。

變格功能進行所表現出的音響感往往是曖昧、謙虛的。譜例5是選自該作品的第三樂章,這里是以自然大調富有光彩的大三和弦構成變格進行,從另外一個方面考慮,這種“S-T”的進行也可能看作是主調下五度調上的“T-D”的進行,這樣就會形成一種半終止那種意猶未盡的感覺。在此之后立即又開始了主調的屬和弦向主和弦的進行,但這里的屬和弦更像是一種經過式的輔助和弦,其最終的目的還是為了回到原位的主三和弦。

和前面論述的一樣,雖然這里使用了“S-T”的變格功能進行,但無論如何,這種進行方式仍然還是對大小調和聲原有的力度性本色有所保留,或許是為了更好地貼合觀眾的需求,這種寫作方式成為他在這首作品中的一大特色,同時也形成一種特殊的寫作風格。再者從數量上看,經過分析,了解到在這首作品中下屬組和弦的使用率接近三成,而在第三、四樂章中最為明顯。結合前面論述的調性布局分析圖可以看出,作品中轉向主調下屬方向的調性,它們主和弦的使用也是處于主調的下屬方向,相對于主調而言,這些和弦仍然具有下屬功能特性,這樣作品中具有下屬功能性的和弦就遠多于三成。下屬組和弦的大量使用以及變格功能進行的使用無疑使這首作品的風格發生變化。

四、結語

經過上述的分析,從貝多芬晚期作品降E大調第十二號弦樂四重奏中不難看出,在作品的實際創作中不管是從調性布局、離調和弦還是下屬組和弦的使用上都體現出了下屬功能地位的明顯的提升。由于下屬組和弦不含導音的原因,使以往和弦的強功能性便有了一定的削弱,和聲的運行更加色彩化,這樣就有了浪漫主義時期的風格特點。在貝多芬的晚期的世界里,循規蹈矩的音樂創作方式已然不能完全將他內心世界的情感表露出來,雖然在他的眼里這或許只不過是他發現可以抒發自己情感的一部分,但恰恰是這種方式悄然引導了音樂走向浪漫主義時期,同時也為后來眾多音樂風格的發展做了預示。

參考文獻:

[1] 陳永.西方音樂史[M].武漢:武漢大學出版社,2005.

[2] 何輝.淺談古典樂派向浪漫樂派的轉變[J].學周刊,2015(3).

[3] 吳式鍇.和聲藝術發展史[M].上海:上海音樂出版社,2004.

[4] 杰里米·西普曼.貝多芬傳[M].長沙:湖南文藝出版社,2016.

[5] 伊·斯波索賓 符·索科洛夫.和聲學教程[M].北京:人民音樂出版社,2000.

[6] 劉小龍.貝多芬晚期弦樂四重奏的技術風格特征[J].中央音樂學院學報,2007.

[7] 彭志敏.回歸與超越——貝多芬晚期弦樂四重奏探微[J].武漢音樂學院學報,1989(4).