政策供給有效:惠農政策實施效果研究

詹義清

摘 要:惠農政策的實施效果是惠農政策供給有效的關鍵問題。從供給需求理論的視角出發,基于惠農政策的分類,分別從惠農政策受益程度和惠農政策實施效果評價兩個方面對關中7個縣(區)惠農政策進行分析,發現:從政策供給層面來看,當前我國惠農政策供給契合了農民的政策需求,實施效果得到了農民的肯定,政策供給有效性較高,同時,基層政府對惠農政策的落實狀況是影響其實施效果的主要因素;從政策需求層面來看,農民對社會保障類和教育培訓類惠農政策的期待,構成了惠農政策進一步調整與完善的方向。上述結論為鄉村振興戰略的實施提供了有效啟示,即鄉村振興戰略中各項政策的制定與實施必須契合農民的真實需求。一方面,國家政策出臺需要充分適應農民需求的變化以強化供給的契合程度;另一方面,基層政府需要切實轉變職能和作風,積極高效地落實鄉村振興戰略中的各項政策,以提高政策供給的效果。

關鍵詞:惠農政策;供給需求理論;鄉村振興

一、問題的提出與研究進路

2004 年以來,連續17年發布的以“三農”為主題的中央一號文件,突出強調了“三農”問題在中國社會主義現代化時期“重中之重”的地位,17 個“一號文件”中提出或涉及到120 多項惠農政策,建構起了龐大的政策體系以確保農業基礎穩固、農村和諧穩定、農民安居樂業。然而,這些政策本身還有哪些不足?執行過程中存在哪些問題?實施效果如何?哪些因素制約其效果的發揮以及如何改進?這些都是學術界需要進一步探討的問題。

針對這些問題,學術界已經形成了大量研究成果。既有研究主要集中在以下幾個視角:一是有關惠農政策問題的研究。學者研究發現,當前我國惠農政策在內容上缺乏框架體系,有些政策制定缺乏對農民實際需求的調查[1],制度不完善,體制機制不順[2],政策面寬效窄,缺乏整體性、連續性和預防性[3];在資金支持上,投入總量不足、地方配套資金“缺位”[4];在目標群體上,農民傳統觀念難以改變,接受能力相對較差,政策參與不夠積極[5],存在不同程度的參與冷漠現象[6]。此外,個別重要的惠農政策,如農業補貼,存在效率低下等若干缺陷[7]。二是有關惠農政策的執行研究。現有研究表明,我國惠農政策在執行過程中存在一些突出問題,包括:不重視宣傳或宣傳不夠[1];執行人員政策認知程度低,執行手段單一、欠規范,缺乏有效監督[8];政策實施和反饋存在滯后性,缺乏專業人才引導等[9]。三是惠農政策的效果評價。研究認為,總體上農民對惠農政策的評價比較滿意[10],在國家級貧困縣也是如此[11]。同時,也有研究認為,在惠農政策總體滿意程度較高的情況下,農民對惠農政策的評價呈現出分化的特點,即對不同惠農政策的評價是有差異的,對農村公路村村通、新型農村社會養老保險、新型農村合作醫療、農村義務教育“兩免一補”和取消農業稅等滿意度較高,對農村最低生活保障、農機具購置補貼滿意度低[12],對農技培訓、農村小額貸款等滿意度更低[13]。總的來說,惠農政策的實施效果仍需進一步提升。針對惠農政策存在的問題,學者們也提出了相關的政策建議。例如,注重惠農政策的公平設計和公正執行,避免惠農政策變成“激怨”政策[14];提高科學性和熟知度、加強隊伍建設、完善激勵監督機制[15];瞄準惠農政策對象、創新惠農政策手段、控制惠農政策成本等[16],從惠農政策制定和政策執行方面提升惠農政策的實施效果。

然而,現有研究成果還存在以下不足:(1)從惠農政策受體——農民的角度對惠農政策進行評價研究尚顯不足;(2)缺少從惠農政策分類的視角研究政策的實施效果;(3)忽略了惠農政策的扶貧特性,對惠農政策在西部地區的執行效果研究仍顯不足,甚至是空白,即忽略了惠農政策的區域差異,缺少特定地域的研究;(4)研究缺乏理論對話,較少從某種理論出發解釋分析惠農政策的實施效果。因此,拓展惠農政策的研究視角,加強針對性研究,更多地關注農民對惠農政策的感受和評價,關注農民對不同類型惠農政策實施效果的感受,顯得尤為必要。基于此,本文針對關中這一特定區域,以對惠農政策的分類為基礎,從供給需求理論視角研究惠農政策的實施效果,以期為鄉村振興戰略中涉農政策的進一步完善提供借鑒和理論依據。

二、供給需求理論闡釋

供給需求理論是經濟學中的基本理論,研究經濟市場中供給和需求本身的形成機制和二者的均衡條件。在古典政治經濟學、馬克思主義政治經濟學、新古典政治經濟學和凱恩斯主義中都有所論及,其基本觀點是:商品一般具有價值,體現為價格,價格是由供給與需求共同作用決定的,生產者決定了“供給”的大小,消費者決定“需求”的大小,同時供給需求又分別受多種因素的影響,價格就是供給和需求的均衡點,也就是說,在價格這一點上,實現了供給與需求的一致。

市場經濟的核心即需求與供給問題,在非市場(或市場較正) 環境中也同樣存在[17]。政治市場是指人們參與政治活動時與其他政治個體和組織發生關系的場所。類似于經濟市場,政治市場上政策的公共選擇同樣有自己的需求與供給原理[18]。政治被視為市場行動,它是經濟市場的延伸[19],公共需求與公共供給之間的關系是公共行政的基本關系[20],在公共政策實施過程中同樣存在供需雙方以及彼此間的相互作用,這就形成了“政治市場供給需求理論”。與經濟市場相類似,政治市場上政策供給與政策需求一致時,才能夠達到政策的均衡,實現政策的有效供給。

惠農政策是農村的一項公共政策,供給方是政府(包括中央政府和地方政府),需求方是農民,其產生的價值和意義在于滿足農民的政策需求,所以惠農政策的制定和實施必須要考慮供給方和需求方即供給和需求及其關系。作為惠農政策供給方的政府,在制定和實施惠農政策時,以農民作為政策的受體,以改善農民的生產生活狀況為目的;而作為惠農政策需求方的農民,希望借助于惠農政策為自己帶來利益,緩解生產生活的困難。基于供給和需求之間的適應狀況,惠農政策的供給一般會形成兩種不同的供給機制,出現兩種結果:有效供給和無效供給。根據馬克思的有效供給理論,有效供給必須具備的重要條件是產品適應市場需求,包括品質的適應和價格的適應,否則就屬于無效供給。由于惠農政策是農村公共政策,由國家免費向農民提供,甚至部分政策還有資金的資助,因而惠農政策的供給主要考慮的就是農民對政策的需求。當惠農政策適應農民的政策需求并有效執行時,就形成了有效供給,相反就是無效供給。本研究引入供給需求理論,借助于這一理論視角研究惠農政策的實施效果,并基于此提出惠農政策調整的建議。

三、研究樣本概況

(一)數據來源及樣本概況

本研究以關中地區的農民為研究對象,分別選擇了西安市藍田縣、鄠邑區、高陵區,寶雞市千陽縣、岐山縣,咸陽市長武縣,渭南市合陽縣等共7個縣(區)作為研究樣本,在每個縣(區)隨機選擇了50戶農民進行問卷調查和訪談,共發放問卷350份,收回問卷350份,其中有效問卷324份,問卷有效收回率為92.3%。

從調查樣本的基本情況來看,男性的比例為54%;不具有村干部身份的普通農民比例為88%;非失地農民的比例為59.3%,非失業農民的比例為70.7%,非失居農民的比例為88.3%;51.0%的農民從事與農業相關的工作(種植、養殖和農產品流通),這與農民的身份、職業和生活境況的現實較一致;30~49 歲農民的比例為62.9%,符合村莊中大多數農民的年齡段;初中及以下文化程度的農民比例為66.9%,這與農民文化程度不高的事實較為吻合;73.2%的農民處于已婚狀態,而處于離異、喪偶狀態的農民只有8.1%,農民的家庭生活呈現穩定態勢。通過對上述多個方面基本情況分析表明,本次調查的樣本具有較好的代表性。

(二)關中地區惠農政策類型

2004年以來中央出臺的120 多項惠農政策,其中相當一部分政策在關中地區得到了很好的落實。經過梳理后發現,這些政策從屬性與特征來看,可以分為經濟補貼、社會保障、教育培訓和基礎設施建設四大類惠農政策。

第一類是經濟補貼類惠農政策,同時也是我國最重要的惠農政策,主要有“糧食直接補貼”“農作物良種補貼”“農資綜合補貼”2016 年,全國全面實行農業“三項補貼”改革,將糧食直補、農資綜合補貼和農作物良種補貼合并為農業支持保護補貼。“農機購置補貼”等政策,其實施較早、使用最普遍、資金規模最高,是在關中實施的惠農政策中數量最多的一類。此類惠農政策以福利補貼的形式給農民帶來最直接的實惠,在提高農民收入、接濟農戶家庭生活的同時,充分調動了農民發展生產的積極性[21],改善了農民的生活條件。

第二類是社會保障類惠農政策,主要有“新型農村合作醫療”“新型農村社會養老保險”“農村最低生活保障”等政策。此類惠農政策數量不多,但作用明顯,實現了農民生活由“無國家保障”到“有國家保障”的重大轉變,也實現了農民生活由“土地保障”向“社會制度保障”的重大轉變。保障型惠農政策的建立,使生活困難的農民家庭獲得國家支持,使農民群體與其他群體一起共享改革發展的成果[21]。

第三類是教育培訓類惠農政策,主要有“農村義務教育”“兩免一補”“農村中等職業教育減免費”“農村勞動力就業培訓補助”等政策。此類惠農政策數量也不多,但對緩解貧困家庭生活負擔、夯實農村發展基礎以及實現農村內源性發展具有重要意義。

第四類是基礎設施建設類惠農政策,主要包括“通村公路建設補助”“農村電網建設補助”“農村飲水安全工程建設補助”“小型農田水利工程建設補助”等政策。這類惠農政策是典型的普惠型惠農政策,對于改善農民生產生活條件、實現農村持續發展起到了重大作用。

綜上所述,在關中地區實施的惠農政策是一個由經濟補貼類、社會保障類、教育培訓類和基礎設施建設類惠農政策等構成的體系,經濟補貼類惠農政策是基礎和主體,其他惠農政策則是發展和延伸。相對來說社會類的保險保障政策、文化發展類的教育培訓政策以及基礎設施建設類略顯不足,至于能夠增強農民民主意識及有利于農村民主政治建設的政治類惠農政策目前還沒有,這說明目前我國惠農政策主要著眼于農民收入的增加和農村經濟的發展。

四、惠農政策實施效果及分析

(一)惠農政策實施效果

本文研究“惠農政策實施效果”時,將其操作化為“惠農政策受益程度”“惠農政策實施效果評價”兩個方面,具體情況如下:

1.惠農政策受益程度。研究中將“惠農政策受益程度”操作化為 “您目前享受較多的惠農政策是哪類?”這一問題,并根據問卷調查結果進行分析(見表1)。

從表1可以看出,60.5%的受訪農民認為享受較多的惠農政策是“經濟補貼類”,占比超過一半,這說明在關中地區實施的惠農政策中,各種補貼類政策居多,而且農民從中受惠最大,因而其政策效用也得到了農民的高度認同。惠農政策的實施效果在很大程度上取決于這類政策的實施,農民較高的政策認同也相應可以理解為主要是對這一類型政策的認同。此外,有25.6%的農民認為享受較多的是“社會保障類”惠農政策,7.6%的農民認為享受較多的是“教育培訓類”惠農政策,4.0%的農民認為享受較多的是“基礎設施建設類”惠農政策,這也說明,在關中地區實施的惠農政策不是單一的某種類型,而是一個政策體系,其中經濟補貼類的惠農政策是基礎和主體,同時惠農政策體系的內容也在不斷豐富,覆蓋面不斷拓寬,充分顯示了我國惠農政策的普遍性和大眾性。

2.惠農政策實施效果評價。研究中將“惠農政策實施效果評價”這一問題操作化為“在惠農政策實施的過程中,您是否覺得國家對農民的政策越來越好?”和“您對當地惠農政策的實施效果的總體評價”兩個問題,并根據問卷調查結果進行分析。

國家制定和實施惠農政策本身是為了解決20世紀90年代以來日趨嚴重的“三農”問題,通過對農村、農業和農民的扶助政策,來緩和我國現代化過程中產生的城鄉差距及其所引起的社會矛盾,改變國家在農民心中的形象,改善農民與國家的關系。在我國,農村政策的制定者是中央政府,其作為惠農政策的制定者,能夠回應農民的政策需求,出臺比較符合農民和農村發展需要的惠農政策,因而得到了農民的高度認同。表2展示的是農民對國家惠農政策的整體評價結果,82.7%的受訪農民認為國家對農民的政策越來越好,這說明,目前我國的惠農政策在政策的目標和導向上是有效的(見表2)。

相對于中央政府惠農政策制定者的角色而言,基層政府是惠農政策的具體實施者。在過去“汲取性”政策下,國家從農民身上獲得資源、資金等時,往往是通過農村基層組織來進行的,因而導致農民與農村基層組織的緊張關系,甚至對立關系。在惠農政策實施后,在有外來資金和政策注入的情況下,農村基層組織及其工作人員的職能發生了重大變化,基層干部能主動、及時提供相關的信息和服務,不再是農民眼中的掠奪者,而是服務者,緩和了一度緊張的農民與基層政府及工作人員的關系,增強了農民對基層政府的認同,這一變化直接表現在農民對當地惠農政策實施效果的總體評價上。如表3所示,在全部315位被調查者中,對當地惠農政策實施效果感到滿意的農民占到了94.6%,不太滿意和很不滿意的加起來只有5.4%。這說明,目前農民對基層政府的惠農政策執行效果高度認同,我國惠農政策在具體實施上是有效的(見表3)。

綜合以上兩點,無論是從惠農政策本身來看,還是從惠農政策的實施效果來看,我國惠農政策的供給都是卓有成效的。

(二)供給需求視角下惠農政策的實施效果分析

1.供給層面:影響惠農政策實施效果的因素。政策供給,是指實際生產或提供政策,是人們對政策需求的滿足,即決策者對公共問題之解決。對公共政策進行供給分析,就需要探尋影響政策供給的因素以及公共政策的供給規律。一般來說,只有當公共政策適應目標群體的要求時,其供給才是有效的,而影響公共政策供給的因素主要包括:政策供給技術水平、制度或體制、政策制定的成本與收益、政策的執行狀況等[22]。從政策執行方面來看,美國學者Smith最早構建了影響公共政策執行因素的模型,他認為,在政策執行過程中,理想化的政策、執行機構、目標群體和政策環境這四大因素至關重要[23],其中,執行機構作為政策的具體實施者,其政策執行狀況很大程度上影響著政策的實施效果。

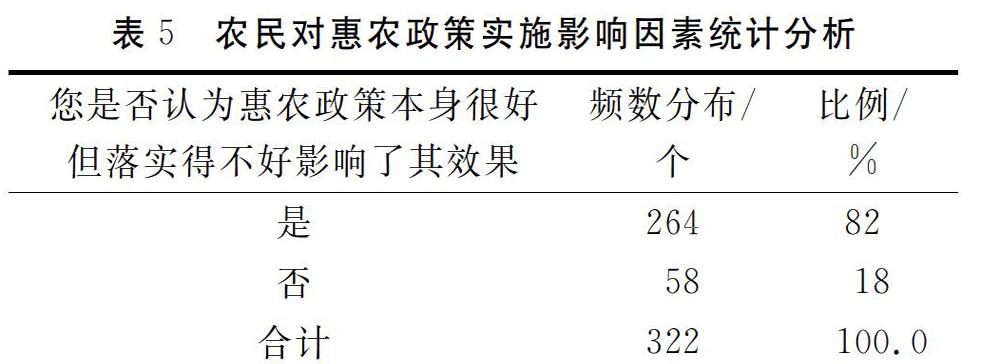

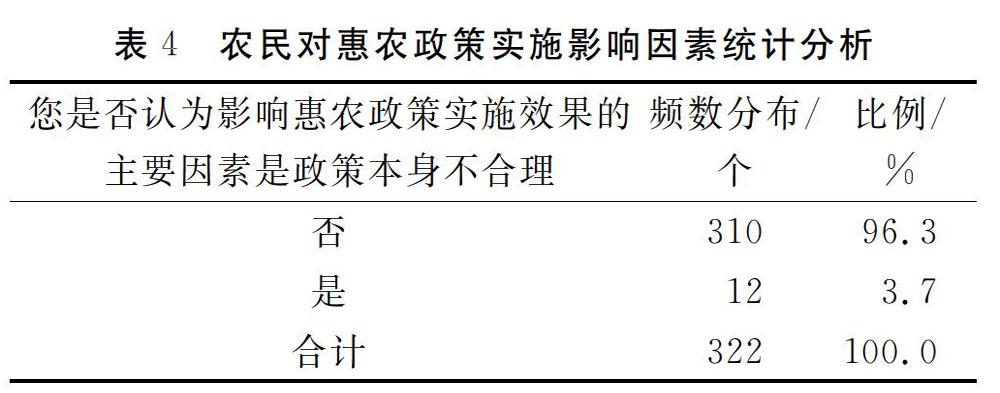

本研究在調查問卷中,設計了“您是否認為影響惠農政策實施效果的主要因素是政策本身不合理”和“您是否認為政策本身好,但落實得不好影響了惠農政策的實施效果”這兩個問題,通過問卷調查結果,從惠農政策供給層面研究影響惠農政策實施效果的因素。

從政策供給的角度來看,國家作為惠農政策供給方,遵循“以滿足農民公共需求為目標,遵循農民本位主義”[24]的原則,解決農民在長期的社會生產和生活中產生的、并且依靠自身難以或無法解決的問題,契合了農民真實和內在的需求。例如,農機購置補貼政策滿足了農民生產資金不足的需求;新型農村合作醫療政策滿足了農民看病求醫的需求;農村勞動力就業培訓補助政策的推行滿足了農民職業發展提升的需求等等,因而農民對于惠農政策表現出高度的認同。表4的數據也印證了這一結論:在322位受訪農民中,有310位認為影響惠農政策實施效果的主要因素不是政策本身不合理,即有310位認同當前惠農政策的合理性,占受訪者的96.3%,說明目前我國的惠農政策供給比較符合農民和農村發展需要。

在農民對惠農政策本身高度認同的基礎上,進一步從政策執行的角度去研究影響惠農政策實施效果的因素,不難發現,基層政府的政策落實狀況是影響政策實施效果的主要因素。如表5所示,當被問到“您是否認為惠農政策本身很好,但落實得不好影響了其效果”時,82%的受訪農民表示贊同。這說明,在惠農政策供給層面存在的主要問題是基層政府落實的問題。

綜合以上兩個問題的結果,目前我國惠農政策的供給符合農民的政策需求,體現了公共政策供給規律的要求,存在的問題主要是政策執行的問題,基層政府需要在落實惠農政策上多下功夫。

2.需求層面:農民惠農政策期待。政策需求一般是指解決某一公共問題的社會需求,是政策服務的接受者即公眾對現狀表示不滿并力求改變的社會訴求。公共問題的存在是政策需求的邏輯起點,此外,公眾的偏好和認知程度、政策的不適性等都會影響政策需求[22]。而且,公共政策是政策供給和政策需求共同作用的結果,它總在不均衡-均衡-不均衡這種循環體中反復出現。當政策供給不能滿足政策需求時,原來的政策均衡將被打破; 當政策需求得到滿足后,政策供求又將達到新的均衡[25]。當前,我國惠農政策的制定是基于農民的需求,但農民的需求在惠農政策實施的過程中得到了一部分滿足后,又產生了新的需求,這就要求惠農政策也要隨之調整。在問卷中設計了“今后您最希望享受哪類惠農政策”這一問題,從政策需求的角度為惠農政策的供給調整提供參考。

通過表6可以看出,在被問到今后最希望享受哪類惠農政策時,有35.3%的農民選擇了社會保障類,27.2%的農民選擇了教育培訓類,兩類加起來比例高達62.5%,相對于29%的農民選擇了經濟補貼類來說,農民對惠農政策的期待更多的側重于社會保障類和教育培訓類,這說明隨著惠農政策的實施,農民的一部分政策需求得到了滿足,又產生了新的需求,原有的政策均衡被打破,因而必須順應農民需求的變化調整惠農政策,以實現新的政策均衡。今后惠農政策應該更多地集中于提供社會保障和促進農民及子女發展上,在改善農民經濟條件的基礎上,將惠農政策的重點放在解決突出問題(看病、養老等)以及教育培訓類方面,提升農民的文化素質和民主素養,構建以農民民主權利為基礎、以實現農村社會民主治理為目標的更高水平的政策供給。

五、結論和建議

本文以關中地區324個調查樣本為依據,基于供給需求的視角對惠農政策的實施效果進行實證分析,為我國惠農政策的進一步完善提供借鑒和理論依據。基于這一理論視角,研究得到如下結論:其一,當前我國惠農政策回應了農民關切,符合農民的需求,其供給是有效的。我國的惠農政策在制定時,關注了農民的需求,農民的需求是國家供給惠農政策的基本動因,國家供給惠農政策表現為農民需求的訴求結果,而農民惠農政策認同的一個基礎或前提,是惠農政策多大程度地滿足了農民的政策需求。從供給-需求理論的角度來講,作為政策供給方的政府,其提供的政策是否高度契合了政策需求方,即農民的需求,由此才能決定農民對惠農政策的認同情況。正如彭正德所言:黨和國家貫徹統籌城鄉發展的理念,廢除了農業稅制度,并實施和推進了農業補貼、新型農村合作醫療、免費義務教育、養老保險、村村通公路等一系列改善農村民生的惠農政策,并為農村的發展提供了大量資金支持,國家與農村的關系由資源汲取型關系轉變為資源輸入型關系。由于國家改善農村民生、推進農村發展的政策符合農民的利益需求,并且大大超過了農民的心理預期,這些政策有力地激發了農民的政治認同感[26]。這種認同實際上也說明了政策供給的有效性。雖然一些因素,如基層政府的落實、宣傳不夠等,影響了惠農政策的實施效果,但從政策本身來看,農民給予其高度認同,證明其供給是有效的。其二,農民對惠農政策實施效果的評價表現出明顯的層次性。在惠農政策的效果評價問題上,農民將制定惠農政策的中央政府和具體落實惠農政策的基層政府區別開來,對惠農政策本身高度認同,認為影響惠農政策實施效果的主要因素不是政策本身不合理,而是基層政府落實得不好。如此一來,農民對中央政府的政策認同就比對基層政府的政策實施認同高,即農民更加認同制定惠農政策的中央政府,而對執行惠農政策的基層政府認同度較低。因而,今后在惠農政策供給的過程中,一方面要注意出臺適應農民需求的惠農政策,但更要重視基層政府對惠農政策的落實情況,為此可以建立相應的監管機制,促使基層政府職能和作風轉變,積極落實各項惠農政策,確保政策執行的效度。

為更好解決20世紀90年代以來日漸突出的“三農”問題,在以往惠農政策已經形成“政策惠農”的情況下,黨的十九大明確提出鄉村振興戰略,以此為契機,農村的發展進入到戰略部署的新階段。但是,當前提出并實施的鄉村振興戰略,雖然有別于以往的惠農政策,體現出宏觀性、系統性、綜合性和全局性的發展方略,卻并不意味著與“惠農政策”相互隔離,絕非與以往惠農舉措完全割裂,而是在借鑒經驗、延續理念、傳承資源、升級項目的基礎上,結合發展短板與時代要求而實現縱深發展[27],是中國共產黨強農惠農富農政策發展的一次新跨越[28]。鄉村振興戰略和惠農政策之間,是目標和過程的關系,是過程和節點的關系,也是動態和靜態的關系[29]。因而,國家在實施惠農政策中的經驗,也可以為鄉村振興戰略提供一些啟示和借鑒。

其一,鄉村振興戰略作為國家施加于農村及農民的“外力”,其要充分的發揮作用,必須契合農民的真實需求,即其實施的動力在農民,主體在農民。農民的需求是鄉村振興戰略的根本動力和基礎,鄉村振興戰略之所以能夠提出來,其推動力在于農民的社會需求。因此,在鄉村振興戰略下,無論是“產業興旺”“生態宜居”,還是“鄉風文明”“治理有效”“生活富裕”,各個具體目標的實現,都需要國家出臺符合農民需求的相關政策和措施。

其二,鄉村振興戰略的最終實施效果,更多地取決于基層政府對該戰略的落實效果,在國家提出鄉村振興戰略后,基層政府需要積極落實。為此,既要基層政府切實轉變職能和作風,實現基層政府的轉型,也需要中央政府加大監管,建立起相應的監督和考核機制,統籌、協調好各方主體力量,形成政策合力,使得鄉村振興戰略在實施過程中能夠匯聚力量,回饋主體訴求,滿足主體發展。

其三,在實施鄉村振興戰略時,要適應農民需求變化,強化政策供給,使政策覆蓋范圍不斷擴大,支持力度不斷加強,由促進農業生產向促進農業農村農民全面發展轉變。在以往惠農政策實施的過程中,隨著農村經濟社會的發展,農民的政策需求有所提升,從經濟補貼類轉變為社會保障類、教育培訓類等,這與馬斯洛的需求理論相一致,說明農民在低層次的需求得到滿足后,產生了更高層次的需求。今后我國鄉村振興戰略中的農村政策必須要在適應農民需求變化的基礎上進行調整,由注重“物”到“物”和“人”并重,以提升政策供給的有效性,促進鄉村振興戰略的落實。

參考文獻:

[1] 邵青.我國惠農政策的框架體系及政策執行影響因素分析[J].甘肅理論學刊,2012(3):131-134.

[2] 曾文明,魏秋華,廖春光.我國惠農政策存在的成效評價及完善研究——以江西為例[J].中國農業資源與區劃,2013(2):29-34.

[3] 孔凡丕.落實中央惠農政策要把握的幾個問題[J].農業經濟問題,2014(9):443-46.

[4] 傅瓊.試論惠農政策的執行力[J].行政與法,2012(12):80-83.

[5] 胡憲,黃斌.惠農政策滿意度評估及影響因素研究:基于實地調研的大樣本分析[J].湘潭大學學報(哲學社會科學版),2017(1):85-88.

[6] 劉鵬,高海虹,徐小婷,等.惠農政策執行過程中農民參與積極性研究分析——基于山東省農村的調查[J].才智,2018(8):218-220.

[7] 林光彬,鄭川.我國農業補貼政策的績效評價及改進思路[J].經濟與管理評論,2019(6):102-111.

[8] 賀文慧,程實.基于農戶滿意度的惠農政策研究[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2013,13(3):12-17.

[9] 譚亞萍,黃艷平.農業現代化背景下河南省惠農政策的問題研究[J].糧食科技與經濟,2019(2):109-112.

[10] 王元成.惠農政策的成效評價:農民視角——基于全國245村3 641戶農民的調查與思考[J].東南學術,2012(1):129-138.

[11] 鄧謹,張金梅.惠農政策執行績效研究綜述[J].中國農學通報 2011,27(14):157-160.

[12] 陳德仙,侶傳振.惠農政策執行效果評價及其完善對策——以H市1 400位農民為樣本[J].山東農業大學學報(社會科學版),2017(4):37-41.

[13] 王良健,羅鳳.基于農民滿意度的我國惠農政策實施績效評估——以湖南、湖北、江西、四川、河南省為例[J].農業技術經濟,2010(1):56-63.

[14] 黃杰華.惠農政策中的公平性問題探究[J].求實,2014(4):93-96.

[15] 王凱偉,王海斌.公共服務均等化視角下科技惠農政策執行實效及提升對策[J].行政與法,2014(7):1-4.

[16] 杜輝.農村人口轉移背景下惠農政策:路在何方?[J].現代經濟探討,2019(9):125-132.

[17] 沃尼·K.鮑魯阿.公共選擇: 簡要綜述[M]//彼德·M.杰克遜.公共部門經濟學前沿問題.郭慶旺,劉靖豐,楊越,譯.北京:中國稅務出版社,2000:164.

[18] 周英萍,賈佑蘭.公共政策的供求分析[J].中國經貿導刊,2009(20):71.

[19] 帕特里克·敦利威.民主官僚制與公共選擇——政治科學的經濟學闡釋[M].張慶東,譯.北京:中國青年出版社,2004:274.

[20] 李軍鵬.論公共需求與供給:公共行政研究的基本主題[J].天津行政學院學報,2001(1):15-20.

[21] 慕良澤,王曉琨.鄉村發展:從“政策惠農”到“戰略部署”[J].中國行政管理,2019(2):86-91.

[22] 于正偉,胡曼云. 政策、政策供求與政策均衡——公共政策研究的供求分析框架[J].內蒙古農業大學學報(社會科學版),2010(1):240-242.

[23] T B Smith.The Policy Implementation Process[J].Policy Sciences,1973,4(2):197-209.

[24] 黃振華.從強制到適應:政府與鄉村關系變遷的一個解釋框架——以國家惠農政策為分析視角[J].社會主義研究,2014(4):111-117.

[25] 羅建河.論我國大學生就業政策的有效供給[J].江蘇高教,2012(2):101-104.

[26] 彭正德.論民生視角下的農民政治認同[J].哈爾濱工業大學學報(社會科學版),2014(11):53-58.

[27] 杜輝.鄉村振興進程中惠農政策的運行保障[J].人民論壇, 2019(20):94-95.

[28] 魏憲朝,劉煥申.中國共產黨強農惠農富農政策發展的三次飛躍——紀念中國農村改革40 周年[J].中州學刊,2018(6):35-40.

[29] 廖彩榮,陳美球.鄉村振興戰略的理論邏輯、科學內涵與實現路徑[J].農林經濟管理學報,2017(6):795-802.