福州地區絕經后婦女隨訪骨密度年變化情況分析

許鵬超 李健陽 祝華 陳娟 葉云金 許惠娟 葛繼榮*

1.福建中醫藥大學,福建 福州 350122 2.福建省中醫藥研究院,福建 福州 350003

骨質疏松癥(osteoporosis,OP)是以全身性骨量減少、骨組織微結構破壞而導致骨強度降低、骨脆性增加、骨折風險性增高為特征的一種全身性代謝性骨疾病[1]。隨著全球老齡化問題的進一步發展,OP已經成為嚴重影響老年人生命安全和生活質量的公共健康問題[2]。據報道,目前我國40歲以上的OP患者已有1.12億,而絕經后婦女更因為其生理特征,患病率較同齡男性更高[3-5]。目前關于絕經后婦女多部位骨密度值的變化情況研究還較少。本研究通過問卷調查和雙能X線吸收法(DXA)測量并隨訪福州地區絕經后婦女腰椎(L1-L4整體)、左側股骨頸、左側大轉子骨密度的變化,探究3個部位骨密度值的變化情況,并對相關因素進行分析,以期為絕經后骨質疏松癥的防治提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2010年1月至2018年6月在福建省中醫藥研究院骨質疏松專病診室參加問卷調查和骨密度檢測的福州地區絕經后婦女共206人進行隨訪,年齡50~79歲,平均年齡(61.35±5.50)歲。納入標準:(1)生活在福州地區的已絕經婦女,自然絕經后2年者。(2)年齡在50~79周歲。(3)自愿簽署知情同意書者。排除標準:(1)基本資料或骨密度數據不完整者。(2)有類風濕性關節炎,多發性骨髓瘤,骨軟化癥,或其他繼發性骨質疏松癥者。(3)有晚期畸形,殘廢喪失勞動力者或合并有嚴重原發性疾病者。(4)精神病或老年癡呆患者。

1.2 隨訪方式

隨訪方式為問卷調查和電話通知回訪結合。問卷使用福建省中醫藥研究院骨質疏松證候基因組學研究室制作的《骨質疏松研究調查問卷》。問卷主要包括生活習慣、健康情況、臨床表現、婚育情況、其他情況、骨密度檢測等內容。骨密度測量采用DXA。檢測機器型號為美國 Hologic 雙能X線骨密度儀Discovery W型。

1.3 統計學方法

2 結果

2.1 參加隨訪者基本情況

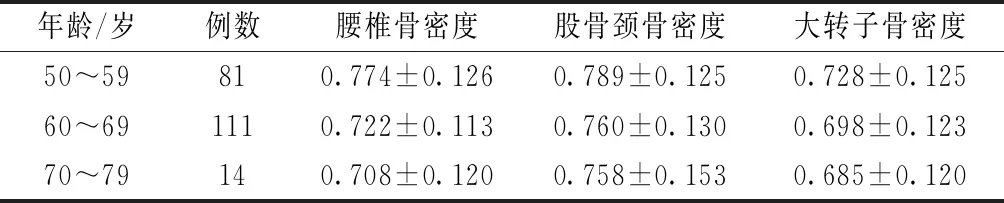

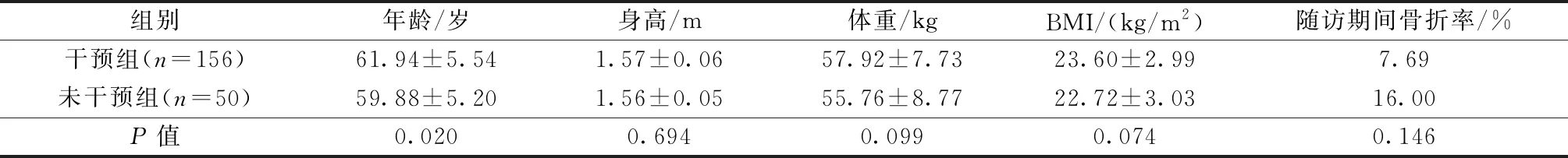

參加隨訪者骨密度初次測定情況見表1,干預組與未干預組的一般資料見表2。兩組除年齡稍有差距(P<0.05)外,其余資料均無明顯差異(P>0.05)。未干預組隨訪期間骨折率為16%,明顯高于干預組的7.69%,但卡方檢驗顯示P=0.146>0.05,兩組無差異。

年齡/歲例數腰椎骨密度股骨頸骨密度大轉子骨密度50~59810.774±0.1260.789±0.1250.728±0.12560~691110.722±0.1130.760±0.1300.698±0.12370~79140.708±0.1200.758±0.1530.685±0.120

表2 兩組病例一般資料Table 2 General characteristics in the two groups

2.2 隨訪與骨密度值變化的關系

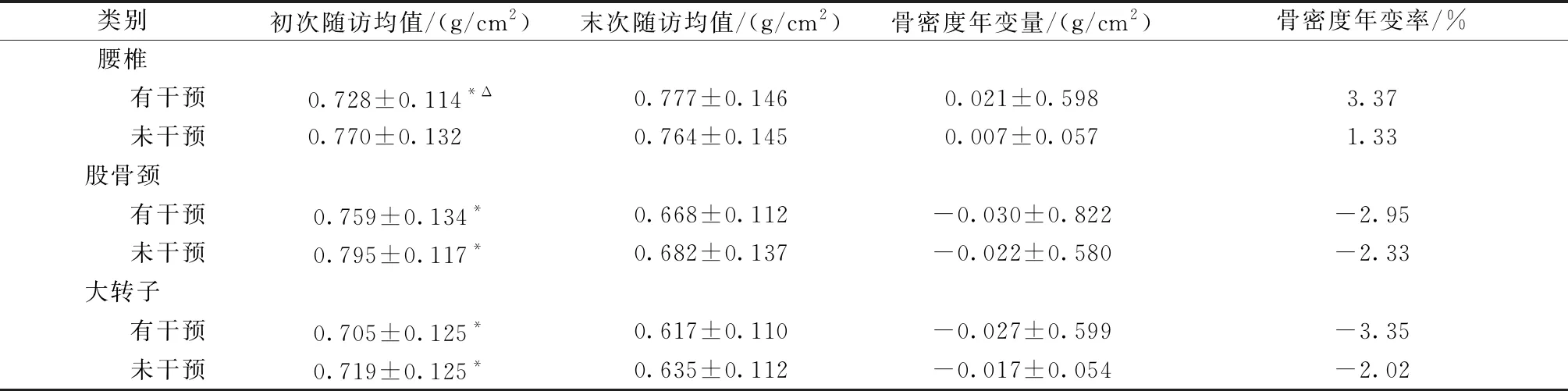

2.2.1隨訪干預對骨密度年變化的影響:根據隨訪骨密度資料計算隨訪者腰椎、左側股骨頸、大轉子的年變化量及年變化率。年變化量=(末次檢測骨密度值-初次檢測骨密度值)/隨訪時間,年變化率=年變化量/初次檢測骨密度值。年變化量為正表示骨密度增加,年變化量為負表示骨密度減少,其絕對值表示骨密度的變化程度,骨密度值及其年變化量均以均值±標準差的形式表示,單位均為g/cm2。隨訪問卷資料中是否服用鈣片和是否進行骨質疏松相關治療將隨訪者分為有干預和未干預兩組(一項或兩項為是,記為有干預;兩項均為否,記為未干預),各部位骨密度年變化情況與干預措施的關系見表3。

表3 各部位骨密度年變化量與干預措施的關系Table 3 Relationship between annual changes in BMD and intervention measures

注:與同組末次隨訪比較,*P<0.05;與對應部位及隨訪時間的未干預組比較,ΔP<0.05。

由表3可見,腰椎、股骨頸、大轉子初次測量與末次隨訪組內比較,腰椎有干預組骨密度上升,腰椎未干預組前后無明顯差異;而股骨頸和大轉子兩組干預前后無明顯差異(P均>0.05)。將腰椎、股骨頸、大轉子有無干預進行組間比較,干預組腰椎骨密度上升快(初次隨訪未干預組骨密度較有干預組高,末次隨訪兩組骨密度無明顯差異),股骨頸和大轉子有無干預變化無明顯差異(P均>0.05)。腰椎未干預組末次隨訪與初次隨訪的均值差為負,但加權(除以隨訪年份)后年變量為正。

2.2.2隨訪時間與骨密度年變量的關系:根據資料將隨訪者分為干預組和未干預組,再按照隨訪的時間進一步分組,將隨訪時間與不同部位骨密度年變化量數據制成表4(所有年變化量均以均值±標準差的形式表示,單位均為g/cm2)。干預組隨訪者腰椎骨密度值隨著隨訪時間的遞增,骨密度的增加量逐漸降低,未干預組則在隨訪的第4年骨密度從增加變為流失。這說明不管是干預組還是未干預組,干預效果隨著隨訪時間的增長逐漸減弱,而未干預組隨訪者腰椎骨密度在隨訪的前3年有所提升,這可能與參與隨訪后生活、飲食方式的改善或與腰椎增生有關。從表4中數據來看,干預與未干預兩組隨訪者股骨頸和大轉子骨密度的流失速度也存在一定差異。干預組隨訪者大轉子骨密度下降較股骨頸更快,未干預組前3年大轉子骨密度下降快,隨后股骨頸骨密度下降更快。到隨訪后期,各組骨密度年變量均有向0靠近的趨勢。

表4 各部位骨密度年變化量與隨訪時間的關系Table 4 Relationship between annual changes in BMD and follow-up years g/cm2)

注:若隨訪人員多次參與隨訪,則按初次隨訪和隨訪次數多次計入表中。

3 討論

絕經后骨質疏松癥作為常見的骨質疏松疾病[6],因其患者初期往往只有慢性全身性疼痛、駝背、身高降低等癥狀[7],發病較為隱匿;又因絕經后體內雌激素含量迅速降低,骨峰值相對較男性低等多種因素,導致絕經后婦女較同齡男性更易發生骨質疏松骨折[8];骨質疏松骨折發生后將嚴重影響患者的生活質量。有關研究證明,骨密度的降低是骨質疏松骨折發生的重要影響因素之一[9],通過DXA測量的骨密度值作為骨質疏松癥診斷的金標準[10],因此,關于骨密度值變化的分析研究是十分必要的。

一般來說,股骨頸骨密度高于腰椎與大轉子,這與股骨頸和腰椎的骨組織結構相關,股骨頸部的骨內結構交織成網狀,結構致密,排列有序[11];而腰椎體骨皮質相對較薄,骨松質較多而集中[12],這也是造成不同部位骨密度變化情況不同的原因之一。除此之外,因腰椎和髖部所受應力大小和局部血供等的差異,椎體的骨質代謝活躍,對年齡、疾病和治療引起的變化較為敏感,干預效果較好。進行DXA骨密度檢測時,腰椎增生的出現進一步導致了腰椎和髖部骨密度變化的差異。研究顯示,隨著隨訪時間的增長,骨密度的年變化量有向橫坐標靠近的趨勢,考慮到隨訪和年齡的同時增長,骨代謝減緩,在骨密度下降到個人的相對低值后變化不明顯。在隨訪的第一年中,干預組髖部骨密度下降均高于未干預組,說明補鈣、藥物等干預手段對于骨密度的影響是一個緩慢的過程。從表中未干預組髖部數據可以推測,在隨訪的前期,骨皮質含量較多的部位骨密度流失較快,而隨著隨訪的進展、年齡的增加,骨松質為主要成分的部位骨密度流失較快。而從表中髖部干預組數據顯示,干預后股骨頸的骨密度下降低于大轉子,結合兩部位的生理結構推測,干預措施對骨皮質的效果高于骨松質。

多篇研究[13-15]報道,通過健康教育等方式提升民眾對骨質疏松的認知,能有效降低骨質疏松發病率或延緩骨質疏松疾病的進展。這與本次隨訪表2、4的結果相一致。通過隨訪可以提升隨訪者對骨質疏松疾病的認識,使隨訪者通過改善生活及飲食等方式防治骨質疏松癥。盡早對絕經后乃至圍絕經期婦女進行骨質疏松知識的健康教育,對防治骨質疏松是十分必要的。同時在對骨質疏松的診療過程中,還應注意監測多部位骨密度的變化情況,骨密度變化的差異往往會造成不同部位骨質疏松癥的發生和程度不一致。

考慮到本次隨訪樣本量有限、影響因素復雜等情況,本次研究并未深入探究不同年齡段婦女骨密度流失情況。在進一步研究中,可以通過擴大樣本量,規范干預措施等方法,深入研究這些影響因素對骨密度變化的影響,為明確絕經后骨質疏松病因病機,開拓新的防治措施打開新思路。