觀察瞳孔改變在神經內科護理工作中的意義

薛慧 牛詠玲

【摘要】目的:探討瞳孔改變在神經內科護理工作中的意義。方法:選擇2018年5月~2019年5月我院收治的神經內科疾病患者87例為研究對象,根據患者昏迷程度分為輕度組、中度組、重度組,每組29例。利用聚光手電筒對患者瞳孔進行觀察,對瞳孔直徑進行測量,并對瞳孔情況進行統計。對光刺激后,三組患者瞳孔直徑的變化情況進行評估。結果:三組患者在進行光刺激之前,瞳孔直徑存在明顯差異(P<0.05);在光刺激之后,輕度昏迷組和中度昏迷組瞳孔較刺激之前有明顯縮小,差異有統計學意義(P<0.05);重度昏迷組患者光刺激之后,瞳孔變化不明顯,差異無統計學意義(P>0.05)。結論:密切觀察神經內科患者的瞳孔變化,能夠對臨床療效進行評估,掌握患者疾病的發展情況,值得推廣應用。

【關鍵詞】瞳孔;神經內科;護理

神經內科疾病內容廣泛,包括周圍神經病、脊髓疾病、腦血管病、自主神經系統疾病等,其中腦血管病占主導地位[1]。神經內科疾病的診斷較為復雜,治療周期相對漫長,并且預后效果不佳,給患者的生命健康造成嚴重的傷害。在神經內科疾病治療的過程中,多數危重患者會出現昏迷、生命體征異常、瞳孔改變等癥狀。在內科疾病的護理中,瞳孔改變發生的比率較高,通過患者瞳孔改變情況,能夠對患者的病情以及預后情況進行評估[2]。研究表明,瞳孔變化是及時診斷神經內科危及病癥的可靠辦法,該方法簡單迅速,為神經內科疾病的診斷提供了理論依據。本研究以神經內科疾病患者為主要研究對象,探討瞳孔改變在神經內科護理工作中的意義,具體報道如下。

1.資料與方法

1.1臨床資料選擇2018年5月~2019年5月我院收治的神經內科疾病患者87例為研究對象,根據患者昏迷程度分為輕度組、中度組、重度組。輕度組29例,男18例,女11例,年齡41~69歲,平均年齡(52.13±3.65)歲;中度組29例,男16例,女13例,年齡40~68歲,平均年齡(51.49±4.12)歲,重度組29例,男17例,女12例,年齡42~71歲,平均年齡(54.13±3.28)歲。疾病類型:腦血管疾病患者42例;周圍神經病患者25例;腦炎10例,其他疾病3例。

1.2方法輕中度昏迷患者:利用聚光手電筒進行瞳孔觀察,先照射患者雙眼中間,比較雙側瞳孔的大小及形狀,再分別將光源移至雙側瞳孔中央,觀察瞳孔對光反射的靈敏程度,反復觀察瞳孔變化。重癥患者:對瞳孔的直徑進行密切觀測和記錄,及時記錄瞳孔變化的時間以及收縮的速度,利用折線統計圖對患者的病情進行分析,在檢查瞳孔之前,為患者創造良好的數據采集環境,以確保數據的準確性,并注重患者情緒安撫,減少干擾因素,避免患者心理出現較大波動造成瞳孔變化的情況。危重癥患者觀察間隔時間為15~30分鐘,并對結果進行記錄。

1.3觀察指標瞳孔直徑。對三組光刺激前后的瞳孔直徑進行對比,并記錄直徑范圍,對結果進行統計分析。

1.4統計分析采用SPSS18.0軟件處理,計數資料行X2檢驗,采用n(%)表示,計量資料行t檢驗,采用(x±s)表示,P<0.05差異有統計學意義。

2結果

2.1三組患者光刺激前后瞳孔直徑變化比較

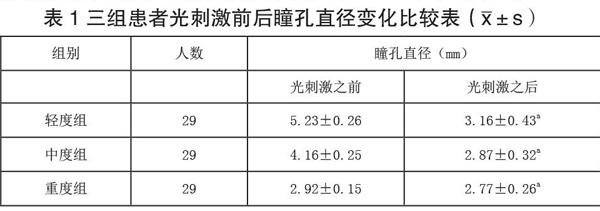

三組患者在進行光刺激之前,瞳孔直徑存在明顯差異(P<0.05);在光刺激之后,輕度昏迷組和中度昏迷組瞳孔較刺激之前有明顯縮小,差異有統計學意義(P<0.05);重度昏迷組患者光刺激之后,瞳孔變化不明顯,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

表 1 三組患者光刺激前后瞳孔直徑變化比較表(x±s)

3討論

臨床表明,對神經內科疾病的病情發展較為迅速,一般難以預測其變化情況,通過對瞳孔直徑以及對光反射情況的觀察,為預測疾病的發展動向以及臨床療效評估提供了理論依據,并在臨床治療中,起到重要作用。同時,能夠避免并發癥的出現[3]。研究發現,隨著神經內科疾病的發展,患者瞳孔變化呈多樣性,對預后及轉歸具有重要警示意義[4]。在本研究中,三組患者在進行光刺激之前,瞳孔直徑存在明顯差異(P<0.05);在光刺激之后,輕度昏迷組和中度昏迷組瞳孔較刺激之前有明顯縮小,差異有統計學意義(P<0.05),說明,光刺激前瞳孔的直徑與患者疾病的輕重程度具有明顯的相關性。重度昏迷組患者光刺激之后,瞳孔變化不明顯,差異無統計學意義(P>0.05),說明,患者在瞳孔直徑縮小過程中,對光反射不敏感,說明患者病情嚴重,預后效果不佳。瞳孔觀察量化指標,具有相對客觀的定性結果,另外,其具有操作簡單的特點,能夠方便快捷地對患者病情做出評估,能夠盡早發現潛在的危重癥患者。在瞳孔觀察的過程中,需要注意瞳孔變化與患者腦血管病變、心理環境、情緒變化、年齡、性別等方面都具有相關性,顱內壓力的變化能夠影響瞳孔的收縮速度。另外,受阿托品、腎上腺素等藥物的影響,瞳孔也會出現不同程度的變化。除此之外,需要注意在檢查的過程中,患者的情緒變化[5]。關于瞳孔的變化與神經內科疾病的變化的相關性還需進一步研究,護理人員需不斷積累護理經驗,提高自身的判斷能力,掌握正確的瞳孔觀察的方法,對患者病情的預測以及預后具有重要意義。

綜上所述,密切觀察神經內科患者的瞳孔變化,能夠對臨床療效進行評估,掌握患者疾病的發展情況,值得推廣應用。

【參考文獻】

[1]胡平, 曾令瓊, 劉艷萍, 等. 微信群在神經內科臨床護理教學中的應用[J]. 中華醫學教育探索雜志, 2018, 17(7):710-713.

[2]宦紅美, 金小芹, 張艷. 護理質量敏感指標在神經內科老年住院患者安全管理中的應用研究[J]. 中國實用護理雜志, 2019, 35(7):501-505.

[3]趙尚飛, 孫維會, 宋明全. 無發熱的神經型布魯菌病一例[J]. 中華傳染病雜志, 2017, 35(3):178-180.

[4]王路, 王芝靜, 孫杰, 等. 新型矯形高腰鞋在預防脊髓損傷患者足下垂畸形中應用的效果觀察[J]. 中華現代護理雜志, 2019, 25(16):2061-2063.

[5]關再鳳, 趙福娟. 優質護理在急性脊髓炎患者高壓氧治療中的作用[J]. 中華航海醫學與高氣壓醫學雜志, 2018, 25(6):395-397.