失能老人長期照護活動課程實施效果研究

林曉莉 黃學英 李密 白蘭

【摘要】 目的:對失能老人長期照護活動課程的實施效果進行探討。方法:選擇我院64名大二老年護理方向的學生,將之分為試驗和對照兩組,其中試驗組建立有“關愛失能老人”學習QQ群,并參與了失能老人長期照護活動課程,而對照組學生不參與活動課程,僅加入了QQ群在線學習理論。經過兩個月時間,比較兩組學生對老人的態度及失能老人長期照護能力的評分。結果:相較于對照組學生,試驗組學生的各項得分更優,P<0.05具有統計學意義。結論:實施失能老人長期照護活動課程,有助于護生長期照護失能老人能力的提升,使護生對失能老人的態度得以轉變,故此,建議在老年護理教育中,對失能老人長期照護活動課程展開更深入的探討。

【關鍵詞】 長期照護;失能老人;護生

前言 所謂長期照護,即護理院、養老院、社區等提供藥物支持、疾病治療與護理、社會支持等服務。《老年人權益保障法》中曾提到:國家應逐步開展長期照護保障工作,使老年人的護理需求得以保障。并且,還在2017年的《“十三五”健康老齡化規劃》中強調,醫養結合服務的發展,要將重點放到為失智、失能老人提供生活照護與醫療護理服務,因而,也使得社會各界開始更多關注失能老人的長期照護問題[1]。

1 研究對象和方法

1.1研究對象

本次研究的對象為我院自愿參加的64名大二老年護理方面的學生,將之隨機分為了試驗和對照兩組。

1.2研究工具

1.2.1失能老人長期照護能力問卷

失能老人長期照護能力問卷共有5個維度,情感照護、社會保障支持、社會參與支持、醫療照護、日常生活照護。采用Likert5 級評分法,通過自評的方式,分100%(完全符合)、75%(多數符合)、50%(部分符合)、25%(小部分符合)、0%(從不符合),每項1--5分,分值越高表明護生擁有越高的失能老人長期照護能力[2]。

1.2.2對老人態度量表

該量表由學者Kogan在調查護士及護生對老年人態度的基礎上編制,經過Yen等修訂為中文版。其中維度有兩個,欣賞和偏見,各有條目17個。使用Likert 6級評分法,十分贊同(7分)、贊同(6分)、有點贊同(5分)、有點不贊同(3分)、不贊同(2分)、十分不贊同(1分),若分值越高,則代表對老人的態度愈正向,得分范圍在34-238分,>136分則說明對老人的態度較正向。

1.3研究方法

1.3.1試驗組

一是,建立了“關愛失能老人”QQ群,每次活動的前一星期,都會將在線學習的內容推送給學生,護生進行活動前的準備,分享失能老人照護、老年護理及長期照護方面的發展動態;二是,由護生自由分組,并進行小組長設置,在活動前進行人數的清點,以督促組員線上、線下學習任務的完成;三是,將失能老人長期照護活動課程方案發放給護生,護生的活動開展由課題組完成,活動每周1-2次,持續兩個月,共10次。在課程活動中,研究者會進行活動目標和背景等講解,由課題組、社區及養老機構等人員負責指導(理論和技能方面的指導),引導學生對問題展開思考并將之解決,在結束活動后要展開評價。

1.3.2對照組

這一組護生僅通過QQ群,對失能老人長期照護知識和發展現狀進行了在線學習,并未參加活動課程。

1.4統計學方法

兩組護生的數據采用統計學軟件SPSS21.0進行處理,其中X2檢驗計數資料,t檢驗計量資料,若存在明顯差異,P<0.05具有統計學意義。

2結果

2.1對比兩組護生對老年人態度量表得分

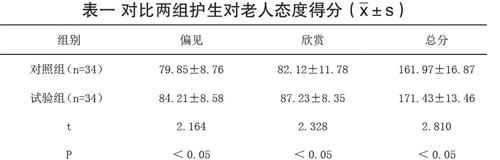

經過2個月的時間,參加了失能老人長期照護活動課程的試驗組學生態度總得分,要顯著高于對照組,P<0.05具有統計學意義,詳見表一。

表一 對比兩組護生對老人態度得分(x±s)

2.2對比兩組護生失能老人長期照護能力得分

經過統計分析,參與了失能老人長期照護活動課程的試驗組護生,對比對照組護生其失能老人長期照護能力總分明顯更佳,其中對照組總得分為89.79±18.65,而試驗組則為102.64±17.42,P<0.05具體統計學意義,但其中有兩個維度社會保障即醫療照護未顯著差異。

3結論

經過上述研究,我們發現參與了失能老人長期照護活動課程的護生,能夠更為正向的看待老人,并且在活動課程中,他們更多地了解與接觸了失能老人,進而使他們的關愛意識得以激發,觸發了護生的情感體驗,從而實現護生對失能老人感性認識的建構,積極轉變了護生對失能老人的態度,使護生在面對失能老人的時候更愿意主動了解[3]。與此同時,通過參與失能老人長期活動課程,不僅使護生對老人的態度更為正向,也較好提升了失能老人長期照護能力,讓他們在社區、養老院實踐過程中,完成了基本失能老人照護技術的掌握。從本次研究中,我們也可看出參與了失能老人長期照護活動課程的試驗組學生,其失能長期照護能力總得分要顯著優于對照組,P<0.05具有統計學意義。

綜上所述,實施失能老人長期照護活動課程,有助于護生長期照護失能老人能力的提升,使護生對失能老人的態度得以轉變,故此,建議在老年護理教育中,對失能老人長期照護活動課程展開更深入的探討。

【參考文獻】

[1]劉慧,付平.職教云平臺在老年護理課程中的應用[J].衛生職業教育,2019(13):93-95.

[2]姚月榮,肖靖瓊.老年護理課程設計中應用項目化教學的效果[J].中國醫藥指南,2019(16):34-35.

[3]劉瑞明.中德老年護理專業課程建設與設置的比較研究[J].現代職業教育,2018(14):174-175.