山西省小麥生產時空變化分析

裴自友 程天靈 溫輝芹 李雪 王宏兵 張立生

摘 要:分析小麥生產時空分布規律及動態變化特征,對制定科學合理的小麥生產政策具有重要意義。本研究利用2005—2018年山西省小麥種植面積、產量、各地市面積占比變化等數據,對山西省小麥生產的時空變化格局進行時間和空間上的比較分析,以了解山西省小麥的種植區域現狀及其時間空間上的變化特征,提出確保山西省小麥產業長期持續健康穩定發展的建議。

關鍵詞:

山西省;小麥生產;時空變化

中圖分類號:S512.1

文獻標識碼:A

DOI:10.19754/j.nyyjs.20200315002

保障國家糧食安全和生態安全是關系我國國民經濟發展和社會穩定的全局性重大戰略問題。我國提出堅持立足國內,把中國人的飯碗牢牢端在自己手中,而且要更多地裝自己生產的糧食。從品種來看,集中力量先把最基本最重要的稻谷、小麥等口糧保住,切實做到谷物基本自給、口糧絕對安全的底線要求。小麥生產在保障國家糧食安全和國民消費食品中具有舉足輕重的地位[1]。

近年來,我國春麥區、西南冬麥區和北部冬麥區面積不斷下降,小麥主產區集中到黃淮麥區和長江中下游麥區[2]。分析小麥生產時空分布規律及動態變化特征,對制定科學合理的小麥生產政策、糧食安全分析、農產品市場調控等具有重要意義。研究人員系統分析了中國小麥種植面積空間分布規律及動態變化特征、區域優勢度演變及驅動因素分析[3-6]。利用不同方法,開展了北京冬小麥面積[7]、河南省冬小麥種植面積[8]和新疆塔河干流農作物播種面積時空變化及影響因素分析[9]。米曉楠等[10]和史廣等[11]分別分析了山西南部冬小麥種植分布與臨汾市農作物時空變化研究。

山西省是我國小麥主產省份之一,小麥是山西省第1大口糧作物(第2大糧食作物),穩定小麥生產意義重大。當前,山西糧食生產表現為糧食總量不足,口糧對外依存度高,在糧食作物中,呈現出小麥缺口大、雜糧有余、玉米暫時性過剩的供需矛盾,小麥年均缺口約30億,占全省小麥總需求的50%以上。本研究通過對2005—2018年山西省小麥種植面積、產量、各地市面積占比變化,對山西省小麥生產的時空變化格局進行時間和空間上的比較分析,以了解山西省小麥的種植區域現狀及其時間空間上的變化特征,圍繞農業供給側結構性改革,結合山西省小麥產業發展現狀,提出小麥產業如何保面積、提品質、增效益,確保山西省小麥產業長期持續健康穩定發展。

1?材料和方法

1.1?研究區概況

山西地處中緯度地帶的內陸,轄區地理坐標為N34°34′~40°44′,E110°14′~114°33′。在氣候類型上屬于溫帶大陸性季風氣候,是典型的為黃土廣泛覆蓋的山地高原,地勢東北高西南低。山西農業立地條件差,山地、丘陵面積約占全省總面積的80%,平川、河谷面積占總面積的20%,大部分地區海拔在1000m以上,總的地勢是“兩山夾一川”,東西兩側為山地和丘陵隆起,中部為一列串珠式盆地沉陷,平原分布其間。受太陽輻射、季風環流和地理因素影響,山西氣候具有四季分明、雨熱同步、光照充足、南北氣候差異顯著、冬夏氣溫懸殊、晝夜溫差大等特點。山西屬水資源貧乏的省份之一,全省各地年降水量介于358~621mm之間,季節分布不均,夏季6—8月降水相對集中,約占全年降水量的60%,且省內降水分布受地形影響較大。山西省共轄太原、大同、陽泉、長治、晉城、朔州、晉中、運城、忻州、臨汾、呂梁等11個地級市。

1.2?數據來源與分析

本研究采用的統計數據來自于2006—2019年《山西統計年鑒》和《中國統計年鑒》,利用Excel2007對2005—2018年小麥種植面積、產量等數據進行統計分析。自2005年開始大同市無小麥種植統計,因此該市未列入分析中,僅分析了10個地市的空間區域變化情況。

2?結果與分析

2.1?山西省小麥播種面積、總產和單產的時間變化特征

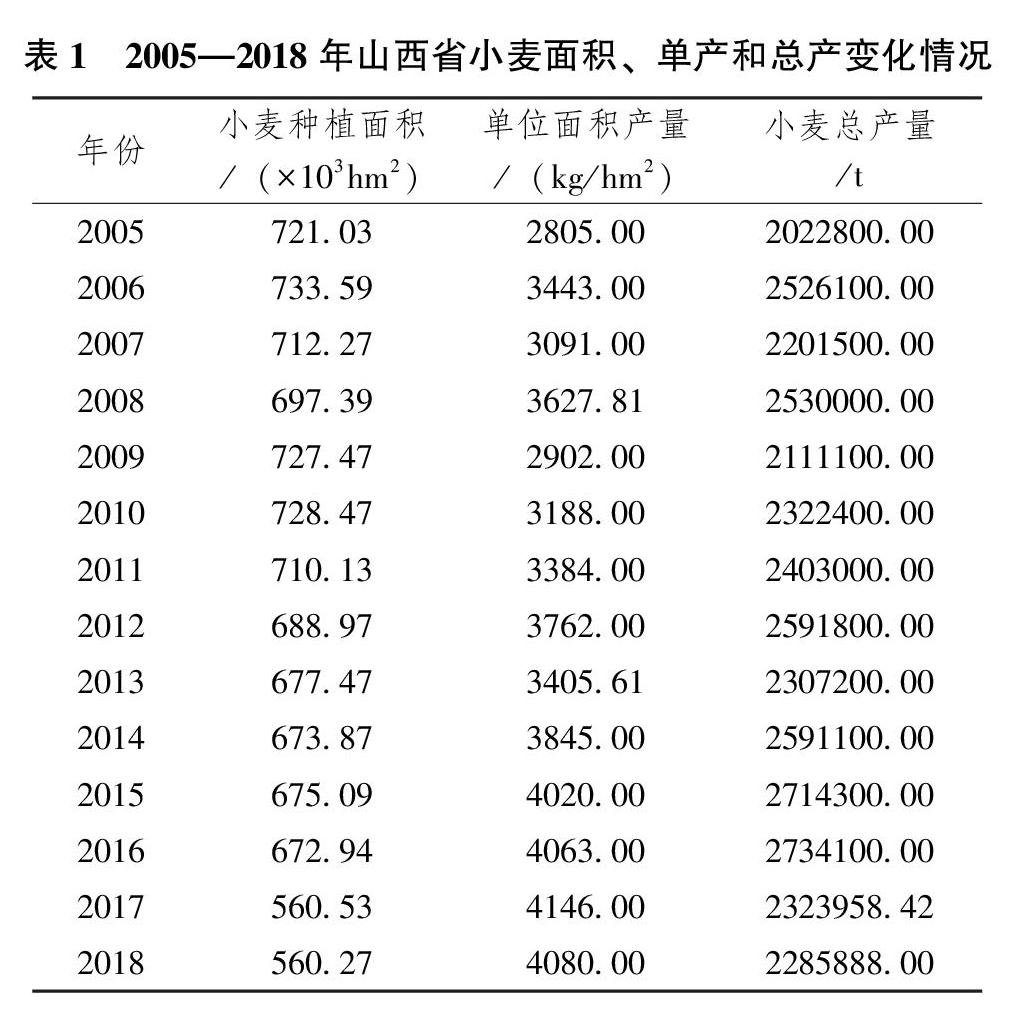

根據統計數據,從2005—2018年間,山西省小麥種植面積總體呈下降趨勢(表1),從2005年的721.03×103hm2降至2018年的560.27×103hm2,降幅高達22.30%,年均下降11.48×103hm2。具體看,14a中有3次小幅度上升趨勢,分別是2006年較2005年增加了12.56×103hm2,2010年比2009年增加1.0×103hm2,2015年比2014年增加1.22×103hm2。

單產變幅在2805(2005年)~4146(2017年)kg/hm2,平均為3554.46kg/hm2,總體呈現上升趨勢。其中2010—2012年為連續3a單產增加,2014—2017年為連續4a單產增加。

小麥總產變幅在2022800(2005年)~2734100(2016年)t,平均為2404660.46t,呈現上下波動趨勢。其中,2010—2012年、2014—2016年為連續3a上升趨勢;2007年、2009年、2013年呈現下降趨勢,2017—2018年呈連續2a下降趨勢。

2.2?山西省小麥生產在全省糧食生產中的地位分析

由表2可見,2005—2018年,山西省小麥種植面積占全省糧食比重總體呈波動下降趨勢,其波動幅度為17.86%~23.77%。與2005年相比,2018年山西省小麥種植面積占全省糧食比重下降了5.91%,其中2005—2014年的10a間下降了3.27%,2018年較2014年下降了2.64%。

2.3?山西省小麥生產在全國小麥生產中的地位分析

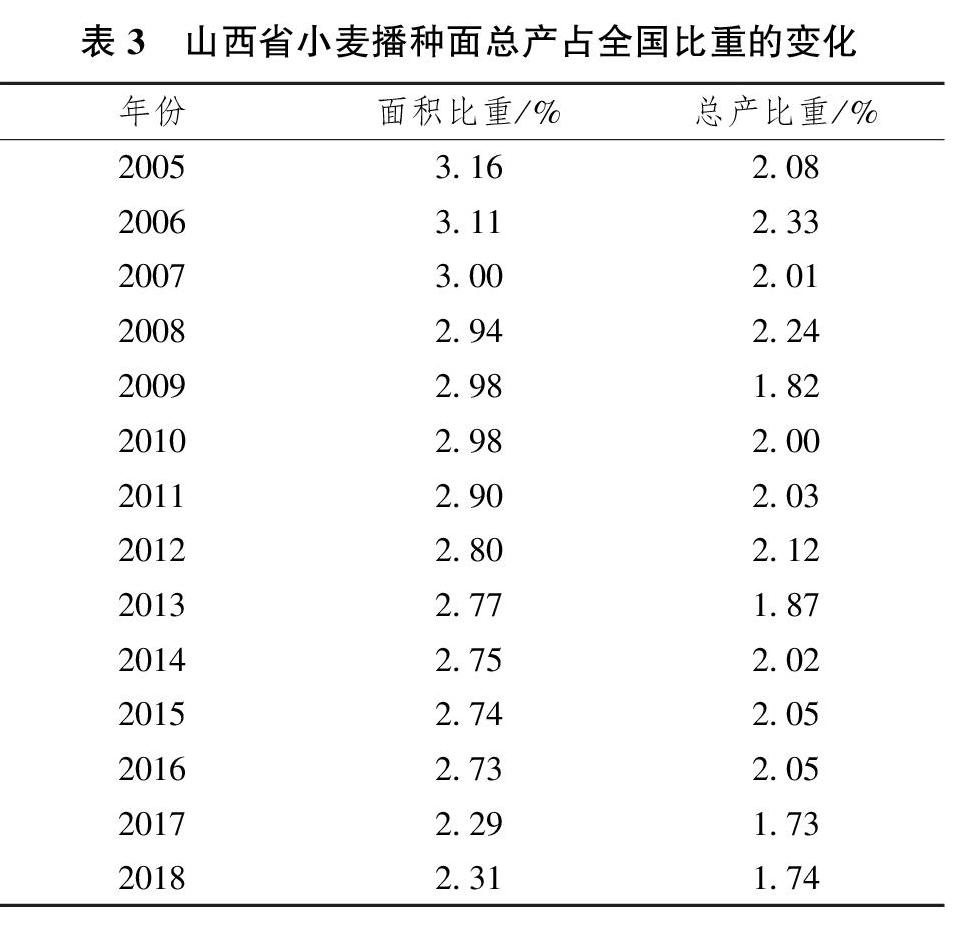

山西省小麥生產占全國比重較小,在主產省份中排名靠后。根據國家統計數據,2005—2018年山西省小麥種植面積占全國比重總體呈下降趨勢,2005年山西排名第10位(占比3.16%),2008年降至第11位(占比2.95%)。2018年我國小麥收獲面積24266×103hm2,小麥種植面積較大的10個省份依次為河南、山東、安徽、山西、河北、湖北、新疆、陜西、甘肅、四川等,山西降至第12位,約占全國面積的2.31%,與2005年的3.16%相比,2018年山西省小麥種植面積占全國比重下降了0.85%。

2005—2018年山西省小麥總產占全國比重總體呈波動下降趨勢,由2005年的2.08%降至2018年的1.74%,其中,2006年呈上升趨勢,占比為2.33%。

2.4?小麥播種面積區域占比的時空變化特征

從山西省各市小麥種植面積占全省比重的變化看(表4),2005—2018年太原市、陽泉市、長治市、晉城市、晉中市、呂梁市等6個市小麥種植面積比重總體均表現大幅下降趨勢,其中陽泉市在2014年已無小麥種植面積統計。忻州和朔州兩市,面積占比很小,成上下波動趨勢,其中朔州市2012年已無小麥種植面積統計,但在2018年出現生產恢復。運城和臨汾兩市小麥面積占比均呈上升趨勢,與2005年相比,運城和臨汾占全省比重分別增加了7.98%和5.05%。2018年10個地市種植面積占比按大小依次為運城(52.10%)>臨汾(37.55%)>晉城(7.75%)>晉中(1.15%)>長治(0.89%)>呂梁(0.39%)>忻州(0.09%)>朔州(0.07%)>太原(0.01%)>陽泉(0.0%)。

3?討論

3.1?山西小麥生產變化主要特點

山西省小麥生產對保障口糧安全做出了重要貢獻。2005—2018年的14a間,山西省小麥種植面積總體呈下降趨勢,占全省糧食比重總體呈波動下降趨勢,小麥總產呈現上下波動趨勢。山西省小麥種植面積占全國比重呈下降變化趨勢;近年山西省小麥種植面積變化的區域差異明顯,太原、陽泉、長治、晉城、晉中、呂梁等6各市小麥種植面積比重總體均呈現大幅下降趨勢,小麥生產集中于省內的運城、臨汾兩市主產區。

小麥面積受到政策、比較效益、耕地資源和自然資源和環境等多重因素的影響,種植結構調整是導致小麥種植面積區域差異的主要影響因素。近年極端天氣發生概率增大,自然災害(如冬春干旱,倒春寒、生育后期高溫)發生的不確定增強,產量不穩定性增加。干旱缺水是山西小麥生產的主要災害和提高小麥產量的主要限制因子,也是影響山西省小麥高產穩產和可持續發展的主要制約因素。種植面積和單位面積產量決定小麥總產量,考慮到山西省旱地小麥面積約占60%,自然降雨是旱地小麥的唯一水分來源,因此,降水是影響旱地小麥單產穩定的決定性因素,旱地小麥產量的豐歉直接決定著山西省小麥總產的高低。

3.2?山西小麥生產存在問題和對策

當前小麥產業發展出現了一些突出問題,面臨提升品質、降低成本和保護環境3大挑戰[1,2]。根據國家農業供給側改革和建立糧食生產功能區的要求,針對山西省小麥產業發展面臨的挑戰,要在“保面積、保品質和提質增效”方面,落實糧食安全省長責任制,深化糧食“放管服”改革為實現科研與推廣的有效對接,破解山西省小麥產業發展瓶頸,提出以下存在問題和對策建議。

農民種植積極性不高。近年來,農機具、地膜、種子等各類農資價格和勞動力成本普遍上漲,小麥種植成本不斷增加,影響農民種植小麥的積極性。建議國家有關部門加強對優質小麥種植生產的補貼、保險等政策研究和相關扶持,調動農民種植優質小麥的積極性,穩定農民基本收益,確保小麥生產面積穩定,產量穩定。

規模化、標準化程度不高,種植比較效益低。山西省小麥生產經營模式以一家一戶個體種植為主,種植戶分散生產,管理粗放;種植投入成本高,科技應用日益受到規模限制。建議加快新型經營主體和新型職業農民培育,大力培育一批規模適度、生產集約、管理先進、效益明顯的家庭農場(小麥種植規模在6.7hm2以上),健全農業社會化服務體系,實現小農戶和現代農業發展有機銜接的要求,促進規模化生產、標準化種植,提高小麥商品率,實現提質增效目標。立足省情、農情,積極探索創新,大力發展農業生產托管服務,提高小麥生產規模化程度和機械化水平。

此外,科技支撐作用發揮不足,糧食消費需求對種植的導向作用不強,龍頭加工企業少,且加工水平低,產業鏈不完善,帶動能力弱。隨著經濟發展和消費不斷升級,人們在目前吃飽吃好的基礎上對市場上優質、營養、健康的小麥產品有越來越高的要求,優質專用小麥尚不能完全滿足市場需求。山西省市場上流通的小麥以普通小麥為主,特色優質小麥不多,產量增長緩慢。當前缺乏本省自育水地主栽品種和旱地突破性品種,大部分小麥品種對穗期主要病蟲(吸漿蟲、穗蚜、白粉病、赤霉病、銹病等)抗性中等或較差,旱地小麥品種不抗白粉病在生產中表現突出[12]。山西省地處全國優質強筋小麥優勢區域,是蛋白質含量高值區,發展優質小麥有著得天獨厚的生態條件。旱地小麥生產的劣勢是產量低而不穩,而優勢是干物質積累多,品質好,適口性好,發展旱地優質小麥更是意義重大。應加大小麥科研和推廣投入,積極應對極端氣候條件變化,把培育優質、高產穩產、水肥高效、抗病、抗逆、廣適性品種作為主要任務,加強培育抗旱節水品種,達到旱年少減產,常年增產,豐年大增產的目標。大力培育和引進、推廣種植適銷對路的各類優質專用小麥品種,加強品質與專用小麥(饅頭、面條、面包、糕點等類型優質品種)、功能小麥品種(黑小麥、糯小麥、富硒小麥)等特色小麥生產及產品加工,延伸產業鏈,打造品牌,提升附加值。發揮山西省國家中強筋和優質商品糧產區優勢,打造優質專用區域,以提升小麥質量效益為目標,促進品種的區域布局和生產應用。通過集成不同區域增產增效綜合技術體系的應用提高科技貢獻率,結合農機藝一體化技術措施,實現良種良法配套,高效輕簡、產量品質同步提高,水、肥、藥高效利用,病蟲害綜合防治實現節本增效。重點培育一批起點高、技術含量高、規模大的面粉加工企業,形成龍頭企業加合作社(種植大戶、家庭農場)加基地加農戶的小麥產業合作新機制及訂單種植、優質優價的產銷銜接機制,并做到原料基地化、生產規模化、技術現代化、資源利用綜合化和產加銷一體化,大幅度提高小麥加工轉化的科技含量和附加值,延伸小麥產業鏈,增加產后效益,實現優質小麥產業化經營,促進小麥品質快速提升。

當前玉米產能過剩,收購價格低,銷路不暢,部分農戶有調整種植結構種小麥的意向。適度調減籽粒玉米面積,根據國家建立糧食生產功能區政策,嚴守耕地保護紅線,提升耕地質量,保護生態環境。2017年9月22日,山西省農業廳、山西省國土資源廳、山西省發展和改革委員會聯合下發了《山西省糧食生產功能區劃定工作方案》的通知,劃定小麥生產功能區48萬hm2。因此,山西省需要在供給側結構性改革方面重點發展綠色、高效、營養、健康的小麥產業。引進、選育、示范推廣一批高產、優質、抗病、抗倒、抗逆性強的品種,發揮優良品種的增產潛力。集成推廣節本增效栽培技術,確保小麥面積穩定,生產水平穩步提升。在種植區域布局上,要穩定運城和臨汾兩市半冬性麥區小麥面積,恢復擴大晉城市、長治市、晉中市、呂梁市和太原市等強冬性麥區的種植面積,適度發展忻州市以北地市的春小麥生產,推廣小麥與其它作物立體種植等技術,多方位確保小麥面積持續穩定與增加。重點加快推進高標準農田建設,挖掘旱地小麥增產潛力,穩步提升單產和總產,力求年度總產量穩定在25億kg以上,努力提高山西省小麥自給水平。

參考文獻

[1]

何中虎,莊巧生,程順和,等.中國小麥產業發展與科技進步[J].農學學報,2018,8(1):99-106.

[2]劉志勇,王道文,張愛民,等.小麥育種行業創新現狀與發展趨勢[J].植物遺傳資源學報,2018,19(3):430-434.

[3]白冰,楊雨豪,王小慧,等.基于農作制分區的1985—2015年中國小麥生產時空變化[J].作物學報,2019,45(10):1554-1564.

[4]王利民,劉佳,季富華,等.中國小麥面積種植結構時空動態變化分析[J].中國農學通報,2019,35(18):12-23.

[5]李明輝,周玉璽,周林,等.中國小麥生產區域優勢度演變及驅動因素分析[J].中國農業資源與區劃,2015,36(5):7-15.

[6]檀竹平,高雪萍.1997—2016年中國小麥種植區域比較優勢及空間分布[J].河南農業大學學報,2018,52(5):825-838.

[7]史磊剛,于景鑫,陶歡,等.基于RS和GIS的北京冬小麥面積多尺度時空變化研究[J].麥類作物學報,2018,38(1):41-49.

[8]鄧榮鑫,王文娟,魏義長,等.河南省冬小麥種植面積遙感監測及其時空特征研究[J].灌溉排水學報,2019,38(9):49-54.

[9]柯映明,沈占鋒,李均力,等.1994—2018年新疆塔河干流農作物播種面積時空變化及影響因素分析[J].農業工程學報,2019,35(18):180-188.

[10]米曉楠,楊超,李峰,等.晉南區冬小麥種植分布衛星遙感反演及時空變化分析[J].山西農業科學,2018,46(3):378-382.

[11]史廣,劉立文,楊艷.臨汾市農作物時空變化研究[J].河北農業科學,2018,22(4):68-71,78.

[12]?高志強.中國小麥生產“十三五”發展規劃研究[M].北京:中國農業科學技術出版社,2017:191-208.

(責任編輯?周康)