攝影技術與藝術關系的再思考

劉雨柯 駱瑋

摘 要:攝影誕生于技術、發展于藝術。攝影藝術看似耳濡目染,實則攝影史上攝影技術與藝術并不和諧,二者經歷了漫長的爭論。伴隨以信息技術為代表的后工業化社會,現代攝影進入數碼時代。未來以云計算、人工智能、物聯網大數據技術為代表的新信息化時代勢必產生新的攝影技術,新技術條件下,攝影技術與藝術關系勢必再次成為人們關注的話題。

關鍵詞:攝影技術;藝術;關系

自攝影誕生起,藝術還是技術之爭一直相伴相隨。攝影史的發展告訴我們,攝影來源于生活,也日漸成為生活的一部分。人們日常社會生活的需要推動攝影不斷變革求新,并繼續向前發展。今天的攝影是數碼時代,未來是以云計算、人工智能、物聯網大數據技術為代表的新信息化時代,攝影技術與藝術的關系值得我們再思考。

1 攝影技術與藝術關系的演變

1826年的夏天,一張名為《窗外的景色(鴿子窩)》照片誕生了。其由法國科學家約瑟夫·尼瑟福·尼埃普斯在涂有感光性瀝青的基板上,通過暗箱,利用原始鏡頭和陽光長時間曝光獲得。“銀版攝影法”于1839年由達蓋爾發明,標志著攝影的誕生。[1]當初的攝影是實用性優先,用于記錄人像和物像。攝影技術在隨后的歲月里一次又一次地革新,發展到今天“隨看隨拍,所見即得”,以及后期制作軟件運用的數碼時代。

攝影自發明以來很長時期內一直以實用為基礎,以寫實為優勢,其進步體現在攝影技術的迅速發展上。隨著攝影技術的發展和人們對美的追求,19世紀始,攝影人開始了求證藝術的漫長歷程。19世紀中葉,歐洲興起模仿學院派繪畫的“藝術攝影”風潮,以及隨后追求類似繪畫效果的“畫意攝影”流派。這都是以繪畫藝術為參照物來證明攝影的藝術性,雖不成功,但是一種有益的探索。20世紀初,攝影人這種揮之不去、如影相隨的“藝術情節”獲得突破。其代表性成果是以美國人斯蒂格利茨為代表的攝影家,開始放棄對底板的人為加工,以直接印放的照片展現生活,把現實所見納入攝影畫面。其強調攝影是技術的同時,也要兼顧攝影本身的規律和特征;攝影不僅要再現世界,更要表現攝影人的主觀情感;攝影不僅僅是技術,也是個性意義的表達。這一成果開創了攝影的藝術地位。[2]

在攝影發展過程中,攝影技術與藝術曾長期處于對抗爭論中,兩派觀點非常明顯簡單。一種觀點認為攝影是通過器材對外部事物簡單機械的復制模仿,否認攝影具備藝術審美價值;另一種觀點認為攝影是通過攝影技術對外部事物的再創造,在創作過程中融入了攝影人的主觀情感和審美追求,其作品也是以美的形式展現在觀眾面前,因而應該是一門藝術。[2]其實,技術與藝術之爭是技術上的完善延伸至藝術,一個起點一個延伸,各有千秋。一個從黑白世界里透出色彩,一個從畫面欣賞到靈魂深處的拷問,從個性到共性。就像物質安定下來才能追求精神,攝影藝術的形成其實是近代的一種精神產物,是站在攝影角度上的文學批判。比如二戰時期的戰地攝影師,他們拍攝可不是為了藝術,而是為了混口飯吃。那些影視資料留到現在,人們會把它編輯成一部紀錄片,為的就是在這和平年代把它以一種藝術形式展現出來,批判戰爭的殘酷與宣揚和平的來之不易。[3]

2 未來攝影技術與藝術關系的思考

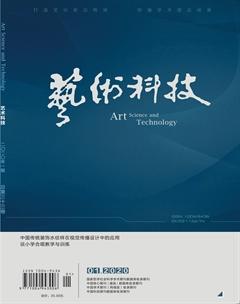

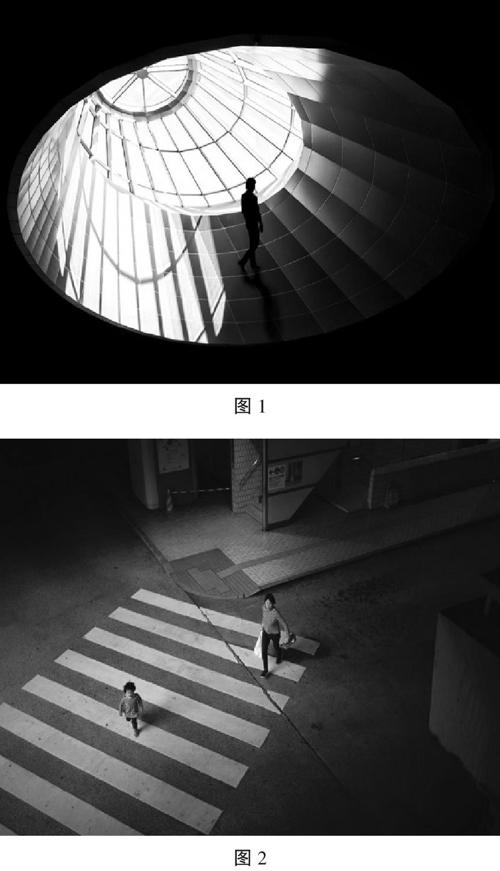

在當前信息化條件下,攝影進入數碼時代。當下,攝影是一種直觀可視的藝術形式,是攝影人融入自我創作構思和自我情感后,利用攝影工具對社會生活與自然現象的再創造。數碼時代攝影有兩個顯著特征,一是改變了過去攝影僅僅是對影像的捕捉,開始更多關注影像的本質所呈現出來的美的內容。[4]雖然其同樣具有過去攝影所具備的記錄功能,但這種記錄和過去的膠片時代有本質區別。過去是被動地保留光影的痕跡,數碼時代卻是對這種痕跡的剖析,并融入攝影者對美的追求,深深地烙上攝影者的獨特個性,進而形成了攝影者個人的創作思維、創作個性以及對美的追求的個性化展示(如圖1)。二是顛覆了攝影的工作模式,工作效率極大提高。傳統攝影需要人們創造性地發現美、尋找美、記錄美,[5]數碼攝影在傳統攝影的基礎上更注重創造性地想象,充分發揮想象美的功能。過去攝影是記錄式地呈現美,數碼攝影既體現攝影者的個性美,又考慮受眾的欣賞、互動和反饋,從而完成攝影作品的二次創作,是創造性的動態美(如圖2)。在這過程中,攝影技術為攝影藝術提供了載體和技術支撐;反之,攝影藝術又促進了攝影技術的進一步發展,二者相互促進,相得益彰。[6]

圖1

圖2

隨著人類社會的發展、科學技術的進步,在新信息化時代背景下,攝影必定產生新技術。在未來新技術條件下,攝影走向何方?攝影技術與藝術誰才是未來的核心?

第一,未來的攝影肯定是高度的智能化,智能化的程度會完全超乎我們現在的想象,智能化的進程會比過去百年攝影史的發展進程更加激烈。

第二,未來的攝影技術(攝影器材)會以幾何級數更新換代,攝影技術(攝影器材)將會出現“分類化”傾向,攝影技術(攝影器材)的“分類化”將會帶來攝影的“分類化”。就如當下的醫學影像源于攝影,卻獨立于攝影。

第三,未來的攝影藝術將會出現“模糊”邊界,從當下新技術在攝影領域的運用我們可以發現一些端倪。當下的航拍是以攝影技術優先,但很多航拍的結果“影像”,卻又給我們藝術的享受。比如“玉兔2號”的月球照片。當下智能手機的照相功能也是技術優先,任何一個人都可以拍出“藝術”的照片。比如華為P30手機照月亮的效果,咔嚓一聲完成了過去多少攝影工作者對藝術的追求。

第四,我們可以大膽想象,也許會在某天出現“心靈相機”甚至“意念設備”。以物聯網技術加大數據應用,會人工智能解決“我想照成什么樣,就是什么樣”的問題。藝術全程參與攝影技術(攝影器材、制作軟件等)的研發、攝影人的藝術創作構思和觀眾的藝術欣賞全過程。到這時,攝影技術與藝術的藩籬完全打開,攝影技術與藝術完美融為一體。

3 結語

一切事物來源于社會生活,事物的發展也離不開社會生活,任何新生事物的產生帶來爭論實屬正常。回望百年攝影史,攝影技術與藝術之爭也是必然。未來新技術條件下,攝影技術與藝術的關系問題一定會有諸多波折,但最后的結果一定會是一種和諧的平衡——技術性與藝術性的統一。

參考文獻:

[1] 顧錚.世界攝影史[M].杭州:浙江攝影出版社,2006:10-11.

[2] 石宏偉.淺談攝影技術與藝術的關系[J].大眾文藝,2009(15):124-125.

[3] 暴千旗,賈文婷.從“達達主義攝影”到“超現實主義攝影”的視覺與觀念變化[J].大眾文藝,2019(18):171-172.

[4] 張寧,華陽.利用微信公眾號提升大學生對攝影實踐活動關注度的研究[J].大眾文藝,2019(09):159.

[5] 張寧,顏瑩露.解讀現代攝影的人文關懷[J].大眾文藝,2019(22):172-173.

[6] 岳子楠,李雪艷.藝術向公眾延伸——城市公共藝術調研[J].美術教育研究,2019(12):74-75.

作者簡介:劉雨柯,女,南京林業大學藝術設計學院本科在讀,研究方向:攝影。

駱瑋,女,南京林業大學藝術設計學院講師,研究方向:數字媒體藝術。