少見橈神經損傷的超聲定位診斷價值分析

張霞

德州市中醫院彩超室,山東德州 253000

上肢橈神經損傷屬于周圍神經損傷性疾病, 在臨床較為罕見,可因為睡眠姿勢不當、長期受壓上肢等體位因素引起的上臂后側或上臂外側酸痛不適感, 隨著疾病惡化,還可產生腕下垂、腕伸指無力[1]。 但由于早期癥狀不具有特異性,且起病隱匿、無明確外傷史,不利于疾病早期確診,對此還需配合影像學檢查,通過分析往期報道,可發現超聲利用價值較高,不僅具有操作簡單、價格低廉、無輻射性、診斷正確率高等特點,還可通過分析影像特點和超聲定位損傷部位, 對疾病起到判定、預測效果[2]。 該研究在 2015 年 3 月—2018 年 3 月期間選擇20 例疑似橈神經損傷患者為該次研究對象,且在診斷橈神經損傷患者時,運用了超聲診斷模式,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

方便選擇該院收治的20 例疑似橈神經損傷患者為該次研究對象。 患者平均年齡(44.28±4.38)歲,平均病程(18.66±3.12)個月;性別:男性 9 例、女性 11 例;病變類型:10 例為左側、10 例為右側。 入選標準:①患者存在不同程度的前臂或上臂局部疼痛、關節酸痛、全身發熱;②患者各項資料齊全,且自愿加入該次實驗;③患者均因不良體位或上臂用力不當導致的局部疼痛;④患者均無超聲檢查禁忌證。

1.2 方法

檢查方式: 該次使用的彩色多普勒超聲診斷儀選擇GE 公司提供的LOGIQ E9 型號,探頭頻率調整為9~15 MHZ, 選擇線陣探頭。 協助患者采取坐臥位或平臥位,主要沿著主要分支解剖走行區和橈神經區域掃描,重點觀察前臂中段骨間后神經、 上臂中段橈神經溝等部位,記錄好影像學改變和損傷神經部位。 超聲測量患側病變神經處面積 (于神經病變段橫切沿神經外膜描記)、內徑(于神經病變段最粗大處測量),并與健側同一部位進行比較。

1.3 觀察指標

①分析損傷的超聲定位診斷結果。 ②對比超聲測量病變神經直徑和截面積結果。 ③分析超聲診斷的誤診率、漏診率、特異性、敏感性。 ④分析病理結果和手術結果。

1.4 統計方法

使用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料以()表示,采用t檢驗;計數資料以頻數(n)和百分比(%)表示,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 損傷的超聲定位診斷結果

20 例疑似患者中, 經術中結果確診的有16 例,超聲診斷正確率為100.00%(16/16)。

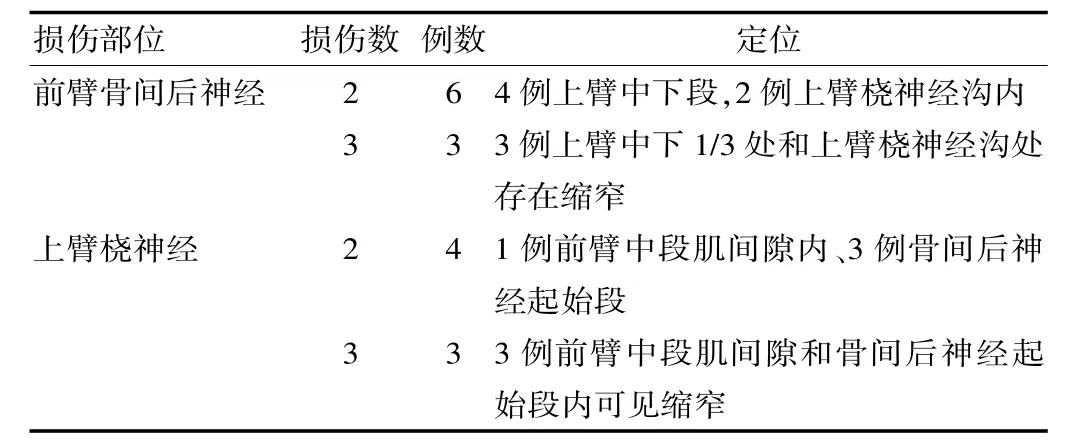

前臂骨間和上臂橈神經后神經損傷超聲檢查定位結果見表1。

表1 損傷的超聲定位診斷結果分析

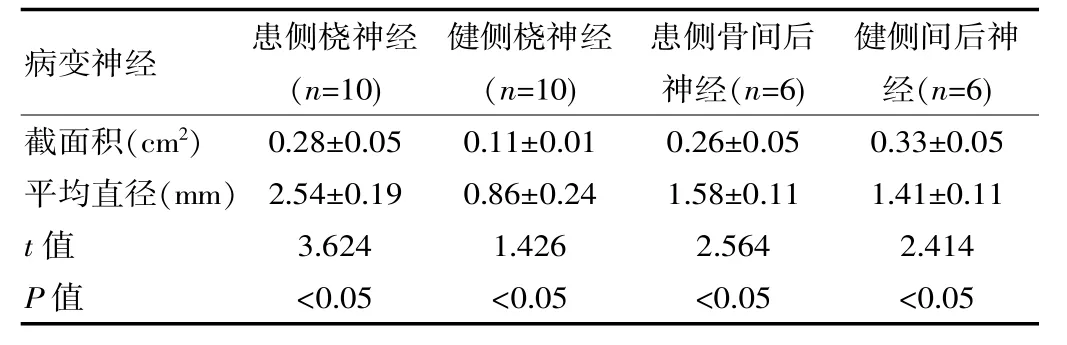

2.2 超聲測量病變神經直徑和截面積結果

通過超聲可發現上肢橈神經束內部結構和走行,經超聲確診的有16 例, 其中10 例上臂橈神經束,6 例前臂骨間后神經, 病變截面積和神經直徑增大的診斷結果見表2。 聲像圖表現為內部條索束膜結構消失,外膜回聲增強,回聲減低,神經兩端束增粗,局部縮窄變細,走行粗細不均。 見圖 1~2。

表2 超聲測量病變神經直徑和截面積結果對比(±s)

表2 超聲測量病變神經直徑和截面積結果對比(±s)

病變神經 患側橈神經(n=10)健側橈神經(n=10)患側骨間后神經(n=6)健側間后神經(n=6)截面積(cm2)平均直徑(mm)t 值P 值0.28±0.05 2.54±0.19 3.624<0.05 0.11±0.01 0.86±0.24 1.426<0.05 0.26±0.05 1.58±0.11 2.564<0.05 0.33±0.05 1.41±0.11 2.414<0.05

圖1 上臂橈神經損傷聲像圖(a:橈神經損傷處回聲減低,局部縮窄變細;b:橈神經局部變細)。

圖2 前臂骨間后神經損傷聲像圖(a:外膜回聲增強,骨間后神經粗細不均;b:骨間后神經粗細不均)。

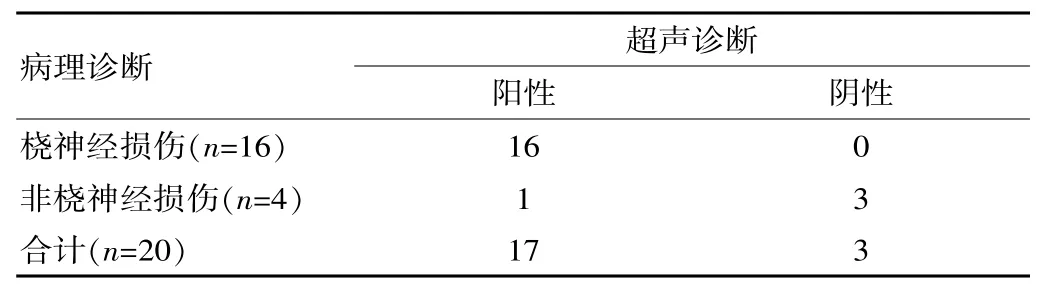

2.3 超聲診斷價值性

超聲診斷的敏感度為100.00%,特異度為75.00%,漏診率為0.00%,誤診率為25.00%。 見表3。

表3 超聲診斷結構分析(人)

2.4 病理結果和手術結果

16 例患者均進行手術治療, 主要根據超聲定位結果, 擬定切口位置和手術方案, 根據患者各自檢查結果,進行了前臂股骨間后神經和上臂橈神經探查切口,將骨間背神經和橈神經暴露后, 可發現與超聲定位結果一致,行神經探查修復術,在切除病變后,發現患者存在小動脈管腔變細,部分管壁壞死,管壁出現淋巴細胞浸潤,且病變段神經纖維組織成分增加,近端軸突水腫增粗。

3 討論

周圍神經發生損傷后,如骨內固定物卡壓、異常增生的骨質、機化的血腫、鈣化灶、神經被周圍瘢痕組織、神經完全或部分斷裂,可影響神經功能恢復,為了避免產生不可逆后果,還需盡早實施手術治療,但為了手術方案準確擬定,還需加強影像學檢查,以便全面、準確評估神經損傷類型和程度, 促使患者盡早得到有效治療[3~4]。

超聲能夠準確顯示橈神經周圍組織病變情況,一旦橈神經出現壓迫性病變時,可因為神經近端水腫、瘀血,增粗神經;當橈神經存在卡壓性病變時,可出現局部神經受壓變細,通過超聲檢查,可表現出不同影像特征,從而對疾病進展進行判定[5-6]。 超聲影像在診斷周圍神經卡壓方面已得到多個報道認可, 且價值性已被肯定, 但由于部分周圍神經損傷患者因為癥狀較輕時不具有典型表現,發病隱匿,再加上病因不明確,可影響超聲醫師臨床判定, 對此還需加深醫務人員相關知識認知,并在診斷橈神經損傷患者時,需注意各種原因引起的橈神經或分支被壓迫、牽拉情況,常規情況下,橈神經損傷主要表現為取物困難、 前臂或后側存在疼痛感、伸腕伸指無力,出現腕下垂[7-9]。

王戰業等[8]學者在《高頻超聲檢查在橈神經損傷診斷中的應用》一文中,超聲診斷對的橈神經損傷的敏感度為92.65%,特異度為81.48%,漏診率為7.35%,誤診率為18.52%,而分析該次結果,患側橈神經及骨間后神經、 健側橈神經及骨間后神經的截面積和平均直徑存在明顯差異, 由此說明, 橈神經和后骨間后神經的健側、患側的影像特征和超聲測量結果均不相同,可通過使用超聲診斷,鑒別疾病,同時超聲診斷對的橈神經損傷的敏感度為100.00%, 特異度為75.00%, 漏診率為0.00%,誤診率為25.00%,由此說明,超聲在橈神經損傷中具有較高的推廣性,可降低臨床漏診率,但該次實驗中仍存在1 例誤診,對此還需適當聯合其他影像檢查,從而提高診斷正確率。

綜上所述,超聲具有操作簡單、無輻射性、診斷正確率高、價格低廉等優勢,可明確縮窄病灶位置和神經形態改變情況,準確診斷骨間后神經損傷和上臂橈神經損傷,從而對疾病發生、發展、預后起到重要評定作用。