經皮冠狀動脈介入對CT 診斷下高血壓合并冠心病患者療效分析

楊紀才,曹光強

重慶市石柱土家族自治縣人民醫院心血管內科,重慶 409100

原發性高血壓是老年人群常見的心血管疾病,患者長期的飲食習慣與運動習慣都會對疾病的發展造成極大影響[1]。 原發性高血壓的發病時間長,其中中、重度高血壓患者合并冠心病的幾率較高[2]。 持續性的血壓升高會造成機體的血流動力學變化, 血小板的活性被激活,進一步形成動脈粥樣硬化斑塊,久而久之,患者出現心肌缺血缺氧,甚至壞死等[3]。 目前對高血壓合并冠心病的治療主要采用藥物與手術, 其中經皮冠狀動脈介入治療術(percutaneous coronary intervention,PCI)是臨床治療冠心病的常用手段, 但該方式易造成患者出現不良事件的發生[4]。為此,該院 2016 年 5 月—2017 年9 月收治的100 例CT 診斷下確診為高血壓合并冠心病的患者的臨床治療進行了回顧性分析, 旨在比較常規西藥治療和聯合PCI 治療的效果與安全,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從該院方便選取100 例經CT 確診為高血壓合并冠心病的患者為研究對象, 按照入院日期單雙號將其分為對照組(50 例)與觀察組(50 例)。 對照組男 33 例,女 17 例;年齡 55~78 歲,平均(62.4±4.8)歲;高血壓病程 1~18 年,平均(6.5±1.4)年;并發高血脂 27 例、高血糖 22 例。 觀察組男 31 例,女 19 例;年齡 57~80 歲,平均(63.2±4.7)歲;高血壓病程 0.5~20 年,平均(6.3±1.7)年;并發高血脂25 例、高血糖20 例。 兩組患者在性別比、年齡、高血壓病程、并發癥比較,差異無統計學意義(P>0.05)。 該次研究已通過該院倫理委員會批準,告知患者及家屬,并簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

所有患者均滿足: ①中國高血壓防治指南與PCI治療指南中關于高血壓與冠心病的診斷標準[4];②入院后經CT 檢查確診為高血壓合并冠心病;③既往無藥物過敏史、不存在PCI 的治療相關禁忌;④納入研究前1個月內未使用任何對該研究有影響的藥物[5];⑤自愿且簽署知情同意書。 排除:①急性心肌梗死患者以及需要急診行PCI 治療的患者[6];②先天性心臟病、心包疾病、肺心病、嚴重心力衰竭及瓣膜疾病患者;③嚴重肝腎功能不全、惡性腫瘤及自身免疫疾病患者。

1.3 方法

對照組給予厄貝沙坦片 (國藥準字H20000510)口服治療,75 mg/次,1 次/d; 硝酸異山梨酯片 (國藥準字H20073479)30 mg/次,3 次/d。 阿司匹林腸溶片(國藥準字 H15020766)300 mg/d,持續服用 3 d 后,劑量調節至150 mg/d,共用4 周。 若患者合并心絞痛,則舌下含服1~2 片硝酸甘油予以緩解。

觀察組在此基礎上給予PCI 治療,患者行局麻后,取仰臥位, 選擇一側股動脈進行穿刺, 置入動脈鞘管后,經鞘管將3 000U 肝素注入,隨后根據冠脈造影的結果為患者選擇適宜的支架、指引導管和導引導絲。 介入治療前需要再次使用5 000U 低分子量肝素鈉注射液(國藥準字H20066825)沖管,并用注射用生理鹽水將指引導管內的空氣排空, 并由鞘管將其送到病變開口的部位,導引導絲則送到病變的遠端。 隨后再沿著導絲將球囊送到病變的部位,進行擴張干預,支架順利達到病變部位后釋放,拔除鞘管,壓迫止血、包扎后給予相關藥物治療,并密切監控生命體征。

1.4 觀察指標

于治療后對兩組患者的收縮壓 (SBP)、 舒張壓(DBP)進行測定,取3 次的平均值;使用彩超對兩組治療后的頸動脈內膜中層厚度(IMT)進行檢測,若IMT 值為0.9~1.1 則提示動脈內膜增厚,若IMT≥1.2 mm 則提示動脈硬化斑塊形成[7]。 對兩組患者治療后的心功能進行測定,包括左心室收縮末內徑(LVDs)、左心室舒張末內徑(LVDd)、左心室射血分數(LVEF)、左心室短軸縮短率 (FS)。 隨訪兩組患者一年內主要不良心臟事件(MACE)發生情況。

1.5 統計方法

采用SPSS 19.0 統計學軟件對數據進行分析處理,計數資料以[n(%)]表示,組間比較采用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,組間比較采用 t 檢驗,P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

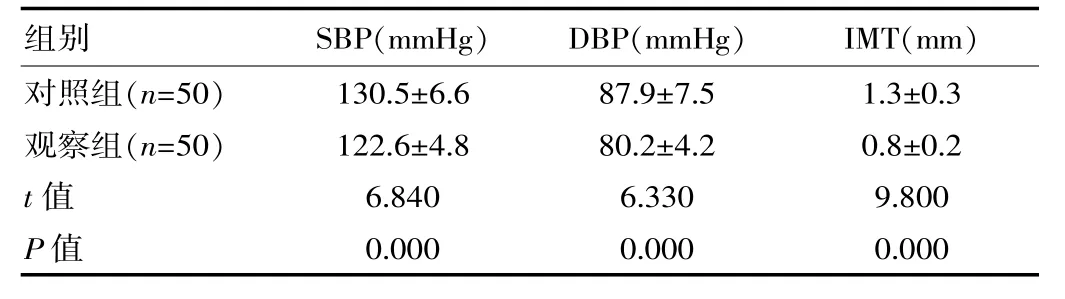

2.1 兩組患者治療后血壓及IMT 變化比較

對照組患者治療后的SBP、DBP 和 IMT 分別為(130.5±6.6)mmHg、(87.9±7.5)mmHg、(1.3±0.3)mm 顯著高于觀察組(122.6±4.8)mmHg、(80.2±4.2)mmHg、(0.8±0.2)mm,說明觀察組患者聯合PCI 治療治療相比單純的藥物治療高血壓合并冠心病,對患者血壓的控制及頸動脈內膜中層厚度的改善效果更為顯著,見表1。

表1 兩組患者治療后血壓及IMT 變化比較(±s)

表1 兩組患者治療后血壓及IMT 變化比較(±s)

組別SBP(mmHg)DBP(mmHg) IMT(mm)對照組(n=50)觀察組(n=50)t 值P 值130.5±6.6 122.6±4.8 6.840 0.000 87.9±7.5 80.2±4.2 6.330 0.000 1.3±0.3 0.8±0.2 9.800 0.000

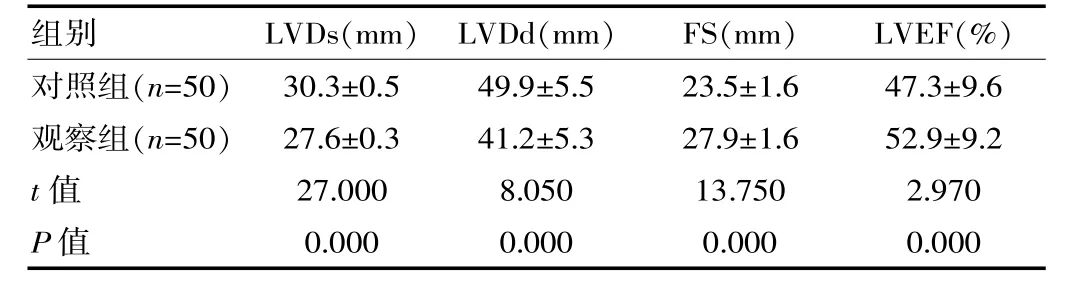

2.2 兩組患者治療后心功能指標比較

對照組患者治療后的LVDs、LVDd 分別為 (30.3±0.5)mm、(49.9±5.5)mm 顯著高于觀察組(27.6±0.3)mm、(41.2±5.3)mm,FS 和 LVEF 分別以 (23.5 ±1.6)mm、(47.3±9.6)%顯著低于觀察組 (27.9±1.6)mm、(52.9±9.2)%, 說明觀察組患者聯合PCI 治療治療相比單純的藥物治療高血壓合并冠心病, 對患者的心功能指標改善效果更為顯著,見表2。

表2 兩組患者治療后心功能指標比較(±s)

表2 兩組患者治療后心功能指標比較(±s)

組別LVDs(mm)LVDd(mm)FS(mm) LVEF(%)對照組(n=50)觀察組(n=50)t 值P 值30.3±0.5 27.6±0.3 27.000 0.000 49.9±5.5 41.2±5.3 8.050 0.000 23.5±1.6 27.9±1.6 13.750 0.000 47.3±9.6 52.9±9.2 2.970 0.000

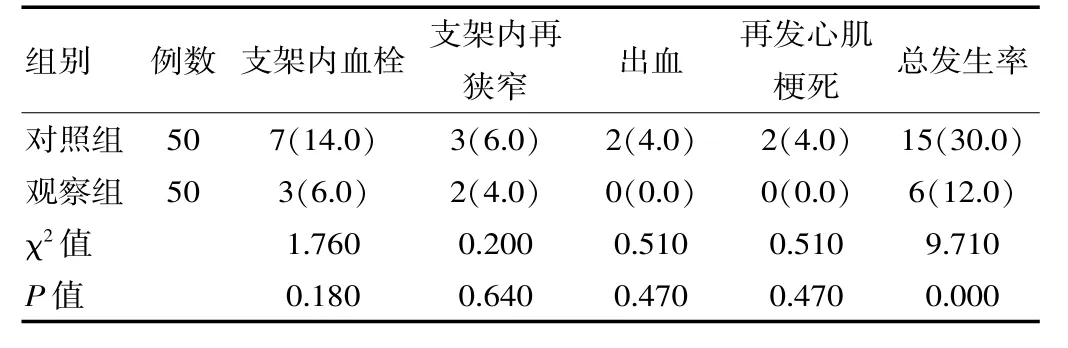

2.3 兩組患者MACE 發生率比較

觀察組患者治療后發生MACE 的幾率以12.0%顯著低于對照組30.0%,差異有統計學意義(P<0.05),說明觀察組患者聯合PCI 治療治療相比單純的藥物治療高血壓合并冠心病,安全性更高,見表3。

表3 兩組患者MACE 發生率比較[n(%)]

3 討論

動脈狹窄是導致冠心病不可或缺的病理基礎,動脈斑塊的形成和脂質過氧化、脂質與炎癥因子的浸潤、血管內皮功能等相關[8],所以冠脈的狹窄程度與斑塊穩定性能有效預測心血管疾病的發生。 動脈斑塊破裂或糜爛會引發嚴重的血栓,導致血管栓塞,脫落的斑塊會隨著血流循環進入患者的靶器官,引發猝死[9]。 現階段對高血壓合并冠心病的治療包括控制血壓、 血糖、血脂,抗血小板聚集、抑制炎癥反應等。 健康人的血壓受到體力活動、腦力勞動和交感-迷走神經的自我調節影響,急性冠脈綜合征,無癥狀性心肌缺血等冠心病患者容易出現反復的心絞痛癥狀, 造成自主神經興奮性下降,使得血壓無法保持平衡,夜間血壓升高,導致血壓變異性與血壓值同時升高, 晝夜調節的節律下降甚至消失。張劍等[10]在對無心肌梗死病史慢性完全閉塞病變冠心病患者的治療中發現,采用PCI 介入治療,患者的治療后的平均動脈壓及頸動脈內膜中層厚度均顯著優于治療前。 而該次研究也發現, 對照組患者治療后的SBP、DBP 和IMT 顯著高于觀察組,其中對照組的SBP、DBP 為(130.5±6.6)mmHg、(87.9±7.5)mmHg,觀察組的SBP、DBP 為(122.6±4.8)mmHg、(80.2±4.2)mmHg,有學者在經皮冠狀動脈介入治療對高血壓合并冠心病患者動態血壓的影響中提到觀察組患者在進行PCI 介入治療后的 SBP(125.37±9.27)mmHg、DBP(78.76±8.54)mmHg顯著低于未采用PCI 介入治療的對照組的SBP(139.44±8.61)mmHg、DBP(86.1±7.74)mmHg,兩者結論一致,表明PCI 介入治療能有效改善患者自主神經功能、改善血壓參數指標,說明針對高血壓合并冠心病患者經皮冠狀動脈介入治療后能有效控制患者的血壓水平。

PCI 是目前臨床治療冠心病常見的方式,能解除冠脈狹窄,改善心肌缺氧缺血,恢復心肌細胞的功能。 但現階段臨床采用PCI 治療老年冠心病的爭議較多,主要是由于老年患者身體機能退化, 同時合并各類基礎疾病,會導致患者PCI 治療效果下降[11]。 此外,患者性PCI 治療的并發癥的風險較,由于藥物洗脫支架的置入可能會傷及患者的血管壁, 導致膠原暴露、 血小板活化,進一步聚集到損傷部位誘發炎性反應,特別是針對60 歲以上的人群,PCI 術后引發出血的幾率較高,值得引起臨床注意[12]。 李明琰等人[13]的研究也指出,嚴格按照PCI 禁忌證用藥治療,提高PCI 的設備、技術等,能有效降低冠心病患者的PCI 治療不良事件, 經PCI 聯合治療的冠心病患者發生MACE 的幾率以8.0%顯著低于對照組22.0%。 該次研究發現,觀察組治療LVDs、LVDd、MACE 發生率均顯著低于對照組,但FS 與LVEF則顯著高于對照組(P<0.05),說明采用PCI 介入治療能明顯改善患者的左心功能, 同時降低治療過程中出現的不良反應。

綜上所述,經皮冠狀動脈介入治療CT 確診的高血壓合并冠心病患者,能有效改善患者的心功能,降低不良心臟事件的發生,值得臨床推廣使用。