我國城鄉收入差距影響因素探究

張昊

摘要:本文基于2005-2017年間30個省的省級面板數據對城鄉收入差距的影響因素進行探究。并構造面板固定效應模型,對全國30個省級地區的城鎮化、產業結構、經濟發展水平、平均受教育程度與城鄉收入差距的關系進行實證分析。研究結果表明城鄉收入差距與城鎮化、經濟發展水平、平均受教育程度呈現負向變動;與產業結構呈現正向變動。

關鍵詞:城鄉收入差距;面板數據;產業結構

中圖分類號:F124.7 ? ?文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2020)02-0028-02

城鄉發展的不均衡是城鎮化和產業整合過程存在的普遍現象。城鄉發展不平衡日益嚴重且很大程度上制約我國經濟均衡發展。十九大報告提出把解決好“三農問題”作為全黨重中之重,實施鄉村振興戰略。可見縮小城鄉差距是發展我國當前經濟的突破口。然而,城鄉收入差距問題又是城鄉發展不平衡的核心所在。因此,本文的重點是城鄉收入差距,探討影響城鄉收入差距的因素。城鄉收入差距的影響因素學術界從未給出統一結論。陸銘和陳釗(2004)認為地區間人口戶籍轉換、經濟開放、非國有化和政府活動的參與都是加劇城鄉收入差距的因素。[1]還有學者認為城鎮化水平是擴大城鄉收入差距的原因。夏斌、劉玲莉(2008)構建多元回歸模型從效率和公平的角度分析城鄉居民收入差距的主要影響因素。她們認為城鎮化水平等因素有助于發展農村經濟、提高農業勞動生產率進而提高農民收入水平。[2]還有部分學者認為產業結構對于城鄉收入差距也存在影響。趙立文(2018)通過構建PVAR模型,分別從產業結構的高級化、合理化角度進行分析,結果表明產業結構高級化和合理化對縮小城鄉差距有顯著作用。[4]李根(2019)基于11個省市2000-2016年的面板數據實證分析產業結構對城鄉收入差距的影響,結果顯示三次產業對縮小城鄉收入差距有顯著差異。[5]

一、城鄉收入差距影響因素分析

(一)城鄉收入差距與產業結構關系

隨著技術進步,產業結構會不斷向二、三產業偏移,使得第一產業的剩余勞動力向第二、三產業大量轉移,產業結構也會因為勞動力的流動而發生改變,并影響到各產業的勞動生產率。一般來說,在產業結構優化的過程中農民收入會有所提高,城鄉居民收入差距減小。但是,我國獨特的城鄉“二元”結構所帶來的制度會使農民在城市中受到不公正的待遇。最主要的體現就是“工資歧視”,即做同種工作的城市居民和農民工資待遇不同。因此,產業結構進程能否減小城鄉收入差距還需實證探究。

(二)城鄉收入差距與城鎮化水平關系

城鎮化水平一直被認為與城鄉收入差距密切相關。有人認為,城鎮化作用下農村勞動人口向城市轉移,農村人力資本減小,城鎮勞動力供給增大,供大于求時城鎮居民收入增長緩慢;另一方面,隨著生產技術的提升,農民生產效率提高,收入增加。也就是說,隨著城鎮化水平的提高城鄉收入差距會減小。還有觀點認為,城鎮化的結果是農村一部分有能力的人流動到城鎮。而那些專業技能及勞動能力不足的農民很難遷移到城市。這樣導致農村人力資本凈流出,城鄉收入差距擴大。城鎮化的影響對城鄉收入差距到底如何,還需在實證角度進一步探究。

(三)城鄉發展水平與受教育程度關系

對于個人之間的收入差距,受教育程度起到決定性作用。教育水平越高,獲得高收入的可能性越大,反之,獲得高收入的可能性越低。然而,城鄉居民的受教育程度的差異,必然會造成城鄉居民收入差距的擴大。這也從客觀上解釋了農村勞動力很難進入技術性強且收入較高的行業。因此,當地區的平均受教育程度提高時,城鄉居民教育差距減小,收入差距減小。

(四)城鄉收入差距與經濟發展水平關系

在經濟發展的各個階段,各行業的繁榮期不同,而政策制度、技術進步等因素都令不同地區收入增速不同,最終造成城鄉居民收入差距的變化。庫茲涅茨“倒 U型”假說表示,隨著經濟增長,收入差距會呈現先增后降的變化趨勢。我國已經進入了經濟轉型的重要階段,數據顯示,近年來城鄉收入差距有縮小的趨勢。我國正處于隨經濟發展水平提高,城鄉收入差距減小的階段,故預測二者是負向關系。

二、實證分析

(一)變量選擇與數據來源

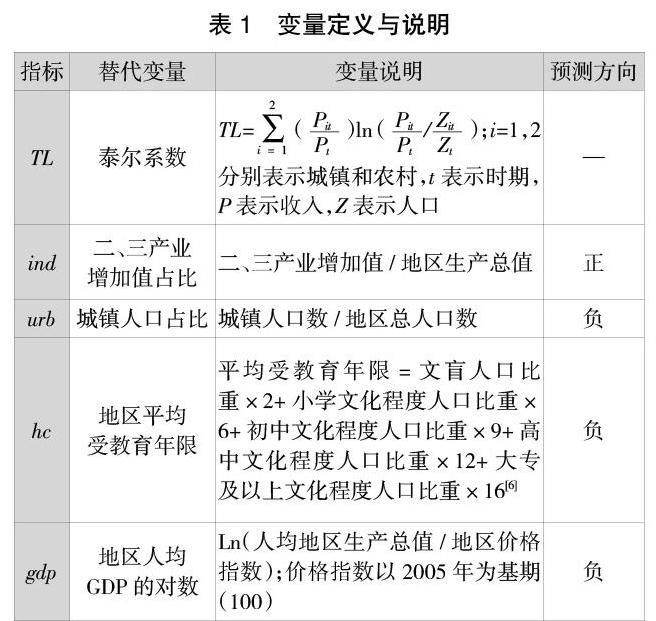

1.變量選取。根據城鄉收入差距的影響因素分析,本文選取產業結構(ind)、城鎮化水平(urb)、受教育程度(hc)、經濟發展水平(gdp)為解釋變量,城鄉收入差距為被解釋變量。各指標的替代變量、變量說明及預測方向如表1所示。

2.數據來源。本文選取的面板數據為全國(除西藏)共30個省級地區。西藏省數據缺失較多,因此從截面中剔除。樣本區間為2005-2017年年度數據,數據主要來源于《國家統計年鑒》及各省級地區的相關統計年鑒。搜集城鄉收入的數據時發現自2013年起,國家統計局開展城鄉一體化住戶收支與生活狀況調查,與2013年前的調查范圍、調查方法、指標口徑有所不同,故2013年前的農村居民收入用農村居民人均純收入替代。

(二)模型構建

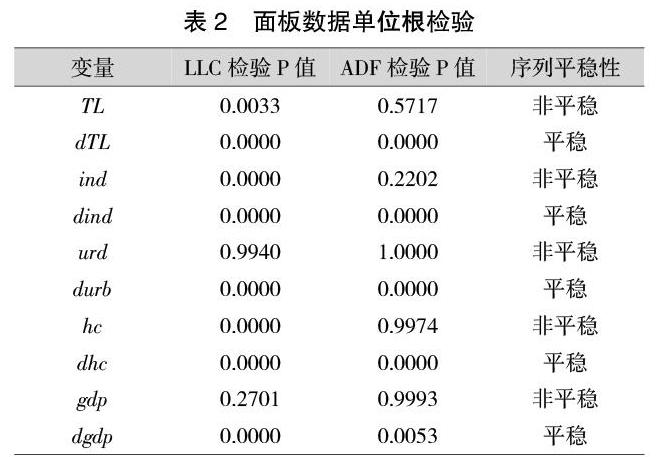

1.單位根檢驗。單位根檢驗是做回歸分析前的必要步驟,其作用是避免非平穩時間序列造成“偽回歸”現象。本文采用相同根單位根檢驗LLC和不同根單位根檢驗ADF兩種方法,以5%為顯著水平,認為LLC、ADF檢驗同時拒絕原假設時,不存在單位根即序列平穩。單位根檢驗結果如表2顯示,所有變量均存在單位根,但一階差分后單位根消失,一階差分序列平穩。

下一步對各一階差分序列進行協整性檢驗,協整檢驗結果顯示P值為0.0182<0.05,說明各變量一階差分序列存在協整關系,可保證變量間長期穩定。因此,可以用一階差分序列進行回歸。

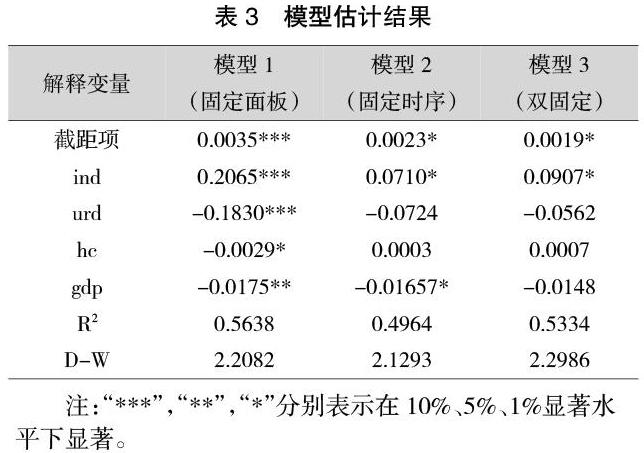

2.模型的建立。首先對模型進行Hausman檢驗,Hausman檢驗的目的是為了確定面板數據模型的形式。經過檢驗拒絕了隨機效應模型,選取固定效應模型。運用Eviews軟件進行操作,固定效應模型的幾種形式和結果如表3所示。

根據估計的結果顯示,模型1固定面板的固定效應模型是最優的,變量的回歸系數基本通過檢驗t,且R2最大。最終得到的模型方程為:

TLit=0.0035+0.2065indit-0.183urbit-0.0029hcit-0.0175gdpit+μi

三、結論

通過對2005-2017年的省級面板數據的分析,可以發現對城鄉收入差距的影響實證結果與預測方向均一致。隨著城鎮化的進程城鄉收入差距會不斷減小,但隨著產業結構的改變,城鄉收入差距會擴大。這解釋了在農村人口不斷轉移到城市的過程中,他們的收入是增加的,但由于農民的知識、技能的局限性致使他們在相同崗位獲得的工資不如城鎮居民。因此,隨著技術進步,農民大量涌入二、三產業時仍然與城鎮居民有著一定工資差距,甚至工資差距拉大。另外,根據實證結果,縮小城鄉的教育差距也會在一定程度上縮小收入差據。當農民有了更多的知識和文化,會提高他們在人才市場的競爭力進而得到更高的收入。盡管本文的實證模型在一定程度上可以解釋問題。不過模型較低,這表明城鄉收入差距的影響因素探究還尚需優化。

參考文獻:

[1] 陸 銘,陳 釗.城市化、城市傾向的經濟政策與城鄉收入差距[J].經濟研究,2004(6):50-58.

[2] 夏 斌,劉玲莉.我國城鄉居民收入差距影響因素的實證分析[J].西北大學學報:哲學社會科學版,2008(3):96-100.

[3] 晏艷陽,宋美喆.我國城鄉居民收入差距庫茲涅茨曲線的檢驗及影響因素分析[J].軟科學,2011,25(9):24-30.

[4] 趙立文,郭英彤,許子琦.產業結構變遷與城鄉居民收入差距[J].財經問題研究,2018(7):38-44.

[5] 李 根.長江經濟帶產業結構與城鄉收入差距關系研究——基于面板數據的實證檢驗[J].經濟問題探索,2019(7):72-77.

[6] 李秀敏.人力資本、人力資本結構與區域協調發展——來自中國省級區域的證據[J].華中師范大學學報:人文社會科學版,2007(3):47-56.

[責任編輯:龐 林]