山西省基于產業梯度地位的產業選擇路徑分析

張云芳

摘要:現運用產業梯度系數模型定量分析的方法,計算出了2011~2017年山西省產業梯度系數,從38個工業行業中選擇出山西省具有相對產業競爭優勢的15個產業,并依據競爭優勢的大小將其進行分為很強競爭力、較強競爭力和競爭力一般三類。這三類產業應該成為山西省承接產業轉入的重點產業,山西省的產業承接應從這些產業進行著手。

關鍵詞:山西省;產業梯度地位;產業選擇路徑

中圖分類號:F127 ? ?文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2020)02-0120-03

山西省作為我國的能源大省,自2010年資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區成立以來,亟待解決產業結構轉型升級的問題,面對長期以來能源型經濟占據絕對主導地位的產業結構,運用產業梯度系數法準確定位山西省的產業梯度,為山西省能源經濟轉型提供理論上的選擇方向和思路,對能源型省份轉型升級提出建議,成為此論述的核心問題。

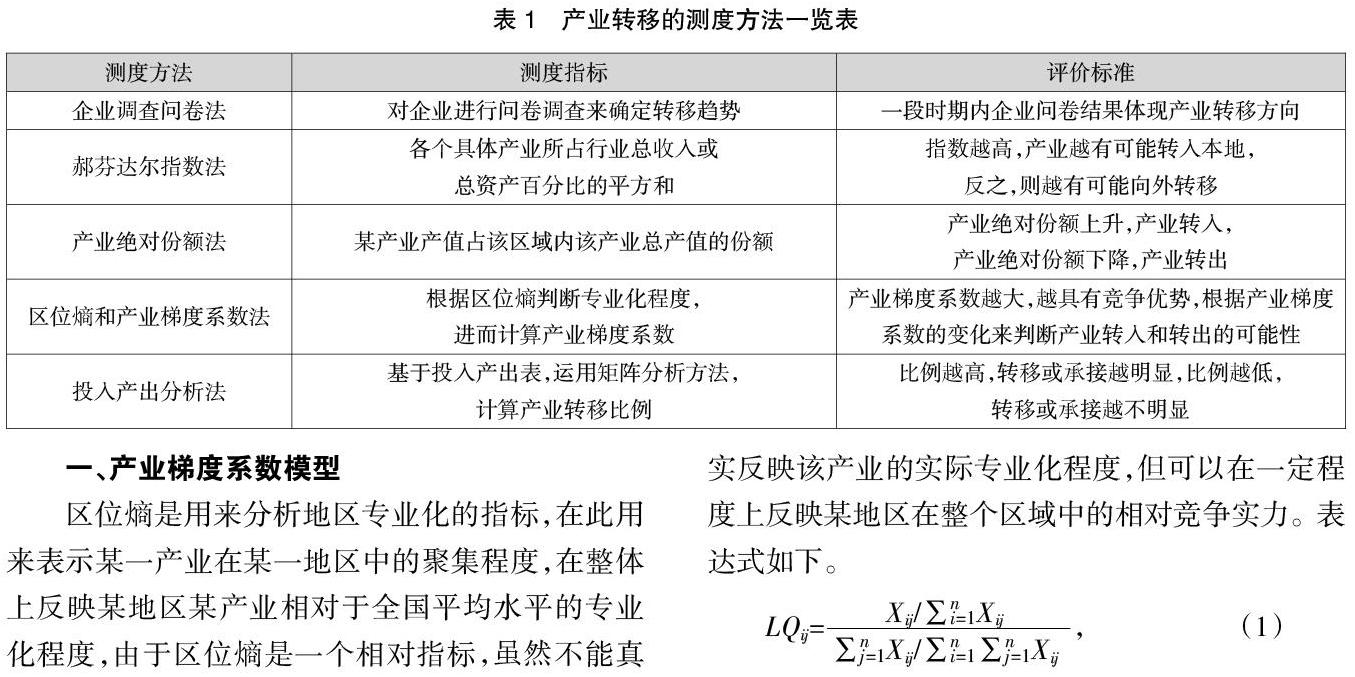

一個地區的產業梯度地位,是反映某一地區的某個產業相對于整個區域的相對應產業的相對發展水平的指標。一個地區的產業梯度地位越高,表示該地區該產業在全區域中的競爭優勢越大,該產業相對于全區域的相對應產業的發展潛力也就越大,反之,則表明該區域的該產業在整個區域中競爭力較弱。產業梯度地位越高,對于欠發達地區而言,說明該地區的該產業相對于其他產業更具有承接發達地區相對應產業的優勢和可能性。基于產業梯度地位的產業選擇路徑,就是根據欠發達地區產業梯度地位的判定來選擇所承接的產業。孫久文和胡安俊基于四位數制造業產業轉移的影響因素分析中,得出中西部地區產業不斷向中西部核心區域集中的結論。山西省作為中西部地區的能源型省份,能否在新一輪的產業轉移中抓住機遇,承接京津冀地區和東部發達省份轉入的產業,成為山西省在未來能否突破能源型省份的瓶頸,成功實現能源型經濟轉型的關鍵。關于產業轉移地位的評價和測度方法,根據表1的比較,現選擇了區位熵和產業梯度系數法來進行定量測度。

一、產業梯度系數模型

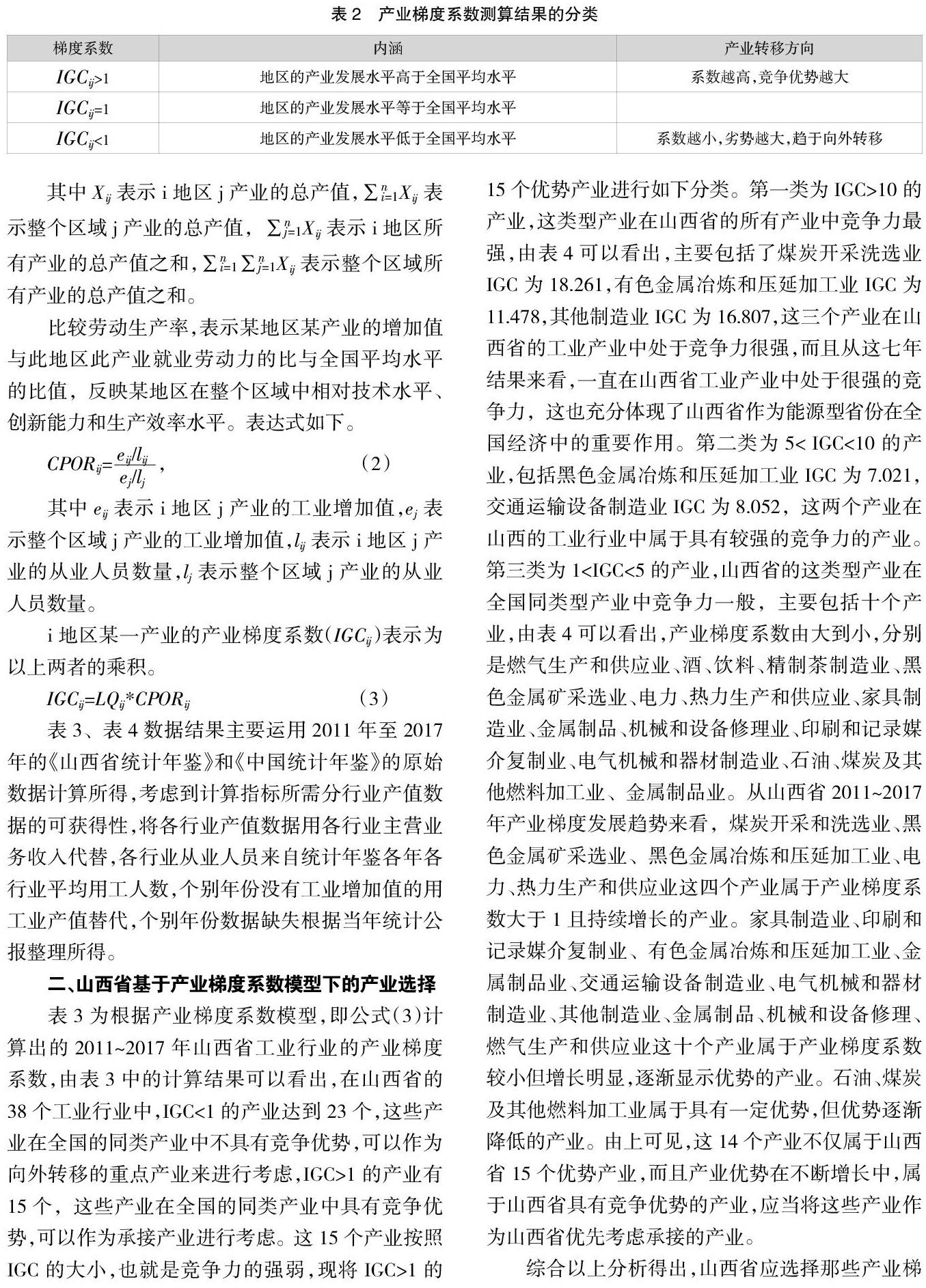

區位熵是用來分析地區專業化的指標,在此用來表示某一產業在某一地區中的聚集程度,在整體上反映某地區某產業相對于全國平均水平的專業化程度,由于區位熵是一個相對指標,雖然不能真實反映該產業的實際專業化程度,但可以在一定程度上反映某地區在整個區域中的相對競爭實力。表達式如下。

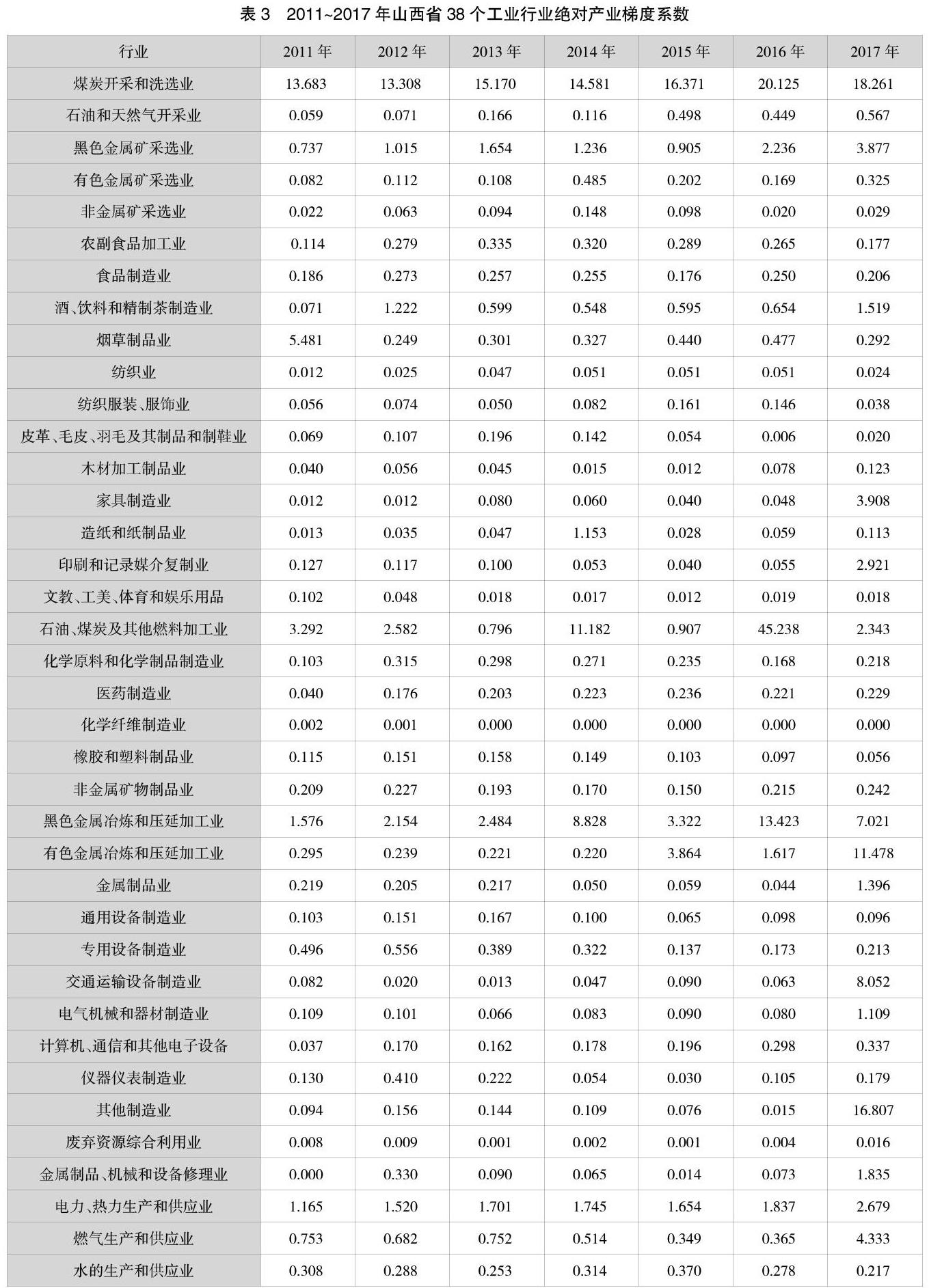

表3、表4數據結果主要運用2011年至2017年的《山西省統計年鑒》和《中國統計年鑒》的原始數據計算所得,考慮到計算指標所需分行業產值數據的可獲得性,將各行業產值數據用各行業主營業務收入代替,各行業從業人員來自統計年鑒各年各行業平均用工人數,個別年份沒有工業增加值的用工業產值替代,個別年份數據缺失根據當年統計公報整理所得。

二、山西省基于產業梯度系數模型下的產業選擇

表3為根據產業梯度系數模型,即公式(3)計算出的2011~2017年山西省工業行業的產業梯度系數,由表3中的計算結果可以看出,在山西省的38個工業行業中,IGC<1的產業達到23個,這些產業在全國的同類產業中不具有競爭優勢,可以作為向外轉移的重點產業來進行考慮,IGC>1的產業有15個,這些產業在全國的同類產業中具有競爭優勢,可以作為承接產業進行考慮。這15個產業按照IGC的大小,也就是競爭力的強弱,現將IGC>1的15個優勢產業進行如下分類。第一類為IGC>10的產業,這類型產業在山西省的所有產業中競爭力最強,由表4可以看出,主要包括了煤炭開采洗選業IGC為18.261,有色金屬冶煉和壓延加工業IGC為11.478,其他制造業IGC為16.807,這三個產業在山西省的工業產業中處于競爭力很強,而且從這七年結果來看,一直在山西省工業產業中處于很強的競爭力,這也充分體現了山西省作為能源型省份在全國經濟中的重要作用。第二類為5< IGC<10的產業,包括黑色金屬冶煉和壓延加工業IGC為7.021,交通運輸設備制造業IGC為8.052,這兩個產業在山西的工業行業中屬于具有較強的競爭力的產業。第三類為1 綜合以上分析得出,山西省應選擇那些產業梯度系數大于1且產業梯度系數持續增長的產業作為山西省長期堅持從東部發達省份承接的產業,這些產業具有相對比較優勢,競爭力明顯,應作為主要承接方向,相反,那些產業梯度系數較高但持續下降的產業則作為觀察類,如果持續下降至1以下,則需要向外轉移。而對于那些產業梯度系數雖然小于1,但持續增長超過1又與人民生活息息相關的產業,需要進行支持,必要時可以考慮作為承接產業。對于產業梯度系數長期小于1且并未出現增長的產業,作為向外轉移的重點產業。 參考文獻: [1] 姜 霞. 湖北省承接產業轉移的路徑選擇與政策取向研究[D].武漢:武漢大學,2013. [2] 孫久文,胡安俊.產業轉入、轉出的影響因素與布局特征——基于中國城市四位數制造業的分析[J].南開學報:哲學社會科學版,2013(5). [3] 邊圓圍.京津冀協同發展中河北省承接產業選擇和發展研究[D].秦皇島:燕山大學,2017. [4] 裴啟明.安徽經濟融入長江三角洲經濟圈的對策研究[D].武漢:華中科技大學,2006. [5] 劉欣妍.皖江城市帶承接產業轉移效率研究[D].南京:南京航空航天大學,2013. [6] 周洋全.重慶市承接產業轉移的路徑選擇研究[D].重慶:重慶工商大學,2012. [7] 劉遇洲.皖江地區承接長三角產業轉移的研究[D].金華:浙江師范大學,2011. [8] 靳亞珍.絲綢之路經濟帶背景下新疆產業結構調整的空間布局優化研究[D].石河子:石河子大學,2017. [責任編輯:王功巧]