存在與記憶:新時(shí)期的“傷痕美術(shù)”

肖艷 姚惠

摘要:1978年《文匯報(bào)》發(fā)表了小說(shuō)《傷痕》,因此引起了各領(lǐng)域?qū)Α拔母铩钡呐幸约皩?duì)自身“文革”體驗(yàn)的反思,也拉開(kāi)了“傷痕文學(xué)”的序幕。“傷痕美術(shù)”得名于“傷痕文學(xué)”,引起了社會(huì)廣泛關(guān)注。由于人們對(duì)“文革”的質(zhì)疑,《傷痕》所帶有的“傷痕”思想傾向的作品吸引了大量的讀者,并構(gòu)成了之后新十年的美術(shù)創(chuàng)作的主要主題。本文對(duì)“傷痕美術(shù)”的概論,常用繪畫(huà)作品的表現(xiàn)形式以實(shí)例進(jìn)行探究,表現(xiàn)了那段時(shí)期的讀書(shū)人對(duì)當(dāng)代人文的一種反思。

關(guān)鍵詞:“傷痕美術(shù) ”? 美術(shù)創(chuàng)作? ?反思

中圖分類號(hào):J205? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號(hào):1008-3359(2020)03-0087-02

一、“傷痕美術(shù)”的概論

“傷痕美術(shù)”是從藝術(shù)的角度對(duì)現(xiàn)實(shí)主義的一種呈現(xiàn),包含藝術(shù)家對(duì)真實(shí)世界的渴望與期盼。與“傷痕文學(xué)”類似,“傷痕美術(shù)”的不同之處在于藝術(shù)家用繪畫(huà)的表現(xiàn)形式來(lái)揭示“文革”給人們帶來(lái)的傷害。這并非說(shuō)藝術(shù)家比政治家高明,而是政治家在做出結(jié)論之前,需要廓清各方面的種種阻力,需要完成一個(gè)水到渠成的過(guò)程。例如,在黨的十一屆三中全會(huì)成功召開(kāi)之前,人們需要進(jìn)行一場(chǎng)關(guān)于“實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”的討論,才能徹底的排除“兩個(gè)凡是”,才能為解放思想的新格局奠定基礎(chǔ)。而文學(xué)藝術(shù)家們與政治家們相較,則要少了這許多的過(guò)程,因此當(dāng)他們憑著良知和社會(huì)責(zé)任感率先創(chuàng)作出“傷痕文學(xué)”和“傷痕美術(shù)”,無(wú)疑為解放思想營(yíng)造一種社會(huì)氛圍作出了自己的貢獻(xiàn)。

二、“傷痕美術(shù)”的表現(xiàn)形式

就藝術(shù)本身而言,“傷痕美術(shù)”的創(chuàng)作內(nèi)容打破了傳統(tǒng)繪畫(huà)題材的風(fēng)格,突破了以往傳統(tǒng)的假大、歌功頌德的慣例,直面殘酷的現(xiàn)實(shí),勇于揭露社會(huì)的另一面,體現(xiàn)出強(qiáng)烈的反思精神,可以看出社會(huì)批判意識(shí)喪失已久的藝術(shù)家們已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型。從藝術(shù)表現(xiàn)的形式來(lái)看,反對(duì)以往高飽和度的純色的圖式,運(yùn)用了灰暗低沉的色調(diào)和繪畫(huà)技巧。

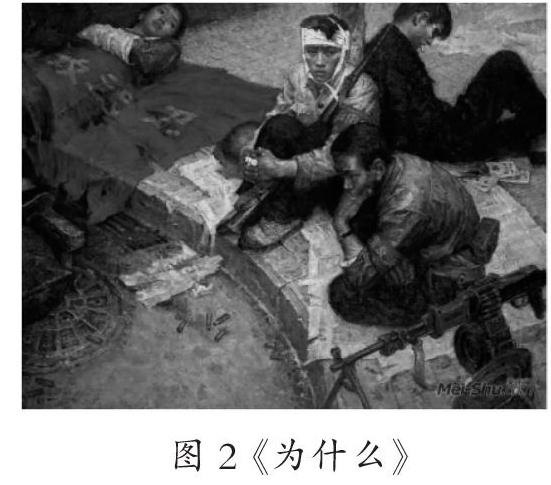

對(duì)于中國(guó)美術(shù)發(fā)展史來(lái)說(shuō),從完美的歌頌到直面的批判現(xiàn)實(shí)的慘淡,這無(wú)疑是一個(gè)偉大的轉(zhuǎn)折。1979年,“文革”之后的首屆全國(guó)美展“建國(guó)三十周年全國(guó)美展”在中國(guó)美術(shù)館舉辦。觀眾可以從這次展覽中看出這些學(xué)生的作品帶有灰暗,沉重的情緒,與以往表現(xiàn)積極陽(yáng)光的作品大相徑庭。其中具有代表性質(zhì)的作品:高小華的《為什么》,王亥的《春》給觀眾帶來(lái)了震驚。被稱之為“傷痕美術(shù)”的現(xiàn)象徹底凸現(xiàn)出來(lái)。

“傷痕美術(shù)”的代表畫(huà)家和代表作品有:劉宇廉、陳宜明、李斌三人共同創(chuàng)作的《傷痕》《張志新》;羅中立的《父親》;高小華的《為什么》《趕火車》;王川的《再見(jiàn)吧,小路》;張紅年的《那時(shí)我們正年輕》。在此筆者通過(guò)高小華與何多苓的油畫(huà)作品來(lái)闡述對(duì)“傷痕美術(shù)”的理解與體會(huì)。

羅中立(1948-)的大幅油畫(huà)《父親》創(chuàng)作于1979年夏天,它在1980年的數(shù)次展出中是如此有力地打動(dòng)了觀眾和批評(píng)家,以致于作品在1981年被發(fā)表在中國(guó)美協(xié)的《美術(shù)》雜志上,并在當(dāng)年獲得了“第二屆全國(guó)青年美術(shù)作品展覽”的一等獎(jiǎng)。當(dāng)時(shí)的中國(guó)觀眾,尚沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)諸如“超級(jí)寫(xiě)實(shí)主義”或“克洛斯”這一類字眼,他們站在這幅巨大而細(xì)致的油畫(huà)前,對(duì)這張飽經(jīng)滄桑的老臉感嘆不已(如圖1所示)。

高小華創(chuàng)作的《為什么》這幅油畫(huà),其主題是表現(xiàn)對(duì)歷史和現(xiàn)實(shí)的不解,與之前中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)所提倡的主題不一致。它的主題不僅在“暴露”問(wèn)題,也直接提出了疑問(wèn)。作品在構(gòu)圖形式上采用完全俯視的角度,從而更加表現(xiàn)出來(lái)自現(xiàn)實(shí)生活中的壓迫感。這同樣是為了服務(wù)于悲劇性的主題;在用色和繪畫(huà)技巧方面,高小華運(yùn)用灰色調(diào)以及大塊的筆觸特效,將壓抑的情緒完全通過(guò)筆觸展示出來(lái)(如圖2所示)。高小華告訴人們,他的這些表現(xiàn)方法與技術(shù)是學(xué)習(xí)蘇聯(lián)畫(huà)家科爾熱夫的結(jié)果,而這幅作品深深表現(xiàn)了對(duì)這場(chǎng)“文革”的質(zhì)疑。

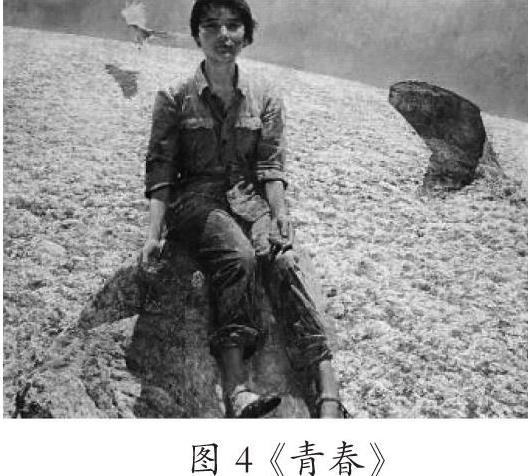

何多苓(1984-)是四川美術(shù)學(xué)院的學(xué)生。何多苓最初與他的朋友一起創(chuàng)作了《我們?cè)^(guò)這支歌》,作品中展露出憂傷的情緒。不久以后,何多苓又創(chuàng)作了油畫(huà)作品《春風(fēng)已經(jīng)蘇醒》。此作品受到美國(guó)畫(huà)家安德魯·懷斯畫(huà)風(fēng)的影響,當(dāng)時(shí)的中國(guó)經(jīng)歷過(guò)“文革”之后,因此當(dāng)時(shí)的作品并沒(méi)有收到刻板美術(shù)的影響,反而通過(guò)藝術(shù)作品體現(xiàn)出人道主義關(guān)懷和對(duì)現(xiàn)實(shí)的真實(shí)寫(xiě)照。在當(dāng)時(shí),何多苓的創(chuàng)作風(fēng)格就如一股新鮮的“春風(fēng)”,給藝術(shù)家們帶來(lái)無(wú)限的創(chuàng)作靈感(如圖3所示)。此作品中,筆者認(rèn)為他的人道情感相比之前復(fù)雜許多。油畫(huà)中是一個(gè)坐在一片雜亂的草地上,手指扣著嘴唇的女孩。讓人們感到一種孤獨(dú)與期盼。

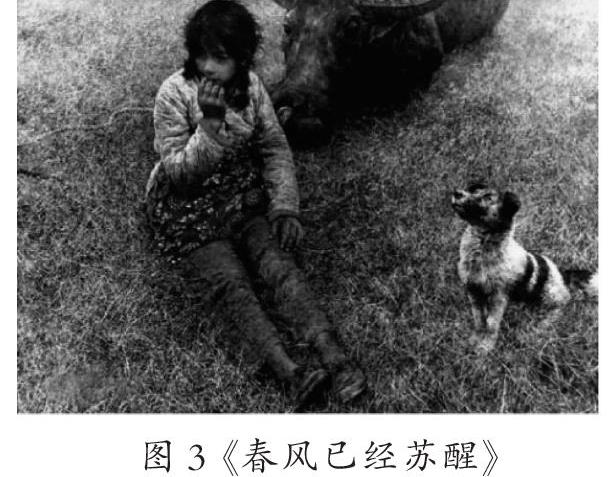

1984年何多苓創(chuàng)作了的大幅油畫(huà)《青春》,該作品顯示出何多苓對(duì)畫(huà)面青春的紀(jì)念性的向往。畫(huà)面中的形象:身穿發(fā)黃的軍便裝,光腳穿著涼鞋。相比較而言,畫(huà)面中人物的背景環(huán)境被虛化了。何多苓通過(guò)這幅油畫(huà)展現(xiàn)出了孤獨(dú)與凄慘,“青春”成了一個(gè)警示,現(xiàn)實(shí)而言青春早已消失于沒(méi)有邊界的荒蕪中-通過(guò)美學(xué)的形式表現(xiàn)出對(duì)歷史的追憶和對(duì)未來(lái)的擔(dān)憂。和之前相類似主題的作品比較而言,何多苓的《青春》是獨(dú)樹(shù)一幟的。畫(huà)面中的那個(gè)單純的、穿著舊軍服坐在荒野上的女孩子,確實(shí)成了那個(gè)時(shí)代最動(dòng)人的形象之一(如圖4所示)。從一定意義上來(lái)說(shuō),《青春》是藝術(shù)家們對(duì)“傷痕”題材的表現(xiàn),這或許寓意為對(duì)過(guò)去的一種告別,藝術(shù)家們所能表現(xiàn)的也只能如此。

三、結(jié)語(yǔ)

“傷痕美術(shù)”的出現(xiàn),其實(shí)是體現(xiàn)人們對(duì)于“文革”的反思和對(duì)人文的關(guān)懷主義,因此對(duì)大眾的方方面面都產(chǎn)生了極大的影響。而中國(guó)的藝術(shù)家們也意識(shí)到,作為生命個(gè)體的價(jià)值和尊嚴(yán),他們把對(duì)國(guó)家符號(hào)的崇拜轉(zhuǎn)向?yàn)閷?duì)于普通社會(huì)人文生態(tài)的關(guān)注。作為藝術(shù)創(chuàng)作者,他們把對(duì)國(guó)家的熱愛(ài)轉(zhuǎn)化為對(duì)于普通社會(huì)人的關(guān)懷。作為一名藝術(shù)研究學(xué)者,筆者認(rèn)為我們首先要研究、牢記歷史,并能從中探尋到這些作品產(chǎn)生的背景,進(jìn)而啟發(fā)我們當(dāng)今的設(shè)計(jì)思維。設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)是要解決問(wèn)題,為大眾服務(wù),無(wú)論是與消費(fèi)者產(chǎn)生心靈的交流還是給他們帶來(lái)生活的便利,這一切都來(lái)源于我們不斷的研究、進(jìn)而提出問(wèn)題并進(jìn)行創(chuàng)新。

參考文獻(xiàn):

[1]呂澎.20世紀(jì)中國(guó)藝術(shù)史[M].北京:新星出版社,2013,(12).

[2]夏燕靖.中國(guó)藝術(shù)設(shè)計(jì)史[M].上海:上海人民美術(shù)出版社,2013,(06).

[3]陳瑞林.中國(guó)現(xiàn)代藝術(shù)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)史[M].上海:上海人民美術(shù)出版社,2014,(06).

[4]高小華.四川畫(huà)派與中國(guó)油畫(huà)教育檢討[J].西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社科版),2009,(11).

[5]唐曉林.當(dāng)傷痕變成矯飾——從1985年黃山油畫(huà)藝術(shù)研討會(huì)說(shuō)起[J].新美術(shù),2018,(10).

[6]范美霞.聆聽(tīng)心靈的呼聲——記四川畫(huà)家何多苓[J].文藝爭(zhēng)鳴,2008,(03).

[7]汪代明,梁葵.高小華與“傷痕美術(shù)”及“四川畫(huà)派”[J].文藝爭(zhēng)鳴,2008,(03).

[8]韓晶.在藝術(shù)中行走——四川美術(shù)學(xué)院光影交錯(cuò)的70年[J].美術(shù),2010,(05).

[9]吳敬忠,劉立策.以藝術(shù)介入歷史的反思[J].文藝爭(zhēng)鳴,2008,(07).

[10]王延暉.親歷與疏離——高小華“后街系列”研究[J].美術(shù)大觀,2019,(05).