應用“類豎直上拋運動”模型巧解高考壓軸題

邱繼文

(云南省昭通第一中學 657000)

一、高中物理中的板塊模型

板塊模型是高中物理知識應用最經典的模型之一,以此為載體可以綜合考察學生過程分析、受力分析、整體法和隔離法應用、牛頓運動定律、功能關系、相對運動、能量守恒等物理核心知識和核心思維能力,通過對多對象、多過程的描述考察學生的分析能力和邏輯推理能力,在考試中有較強的區分度和信度,因此深受高考命題專家的青睞,從2015年開始連續幾年全國卷中的壓軸題均以板塊模型純力學試題呈現.教學中如果只是由教師對知識作簡單呈現和重復,并不能讓學生真正接受并理解,這要求教師在課堂中把這類看似無關卻又有很強相關性的問題,引導學生類比、知識前后聯系,挖掘運動本質規律,在不同的題目中發現已知的、相似的運動模型,在積極主動的建構中提升自己的解題能力.所謂物理綜合題,本質就是基本運動模型搭建和基本物理知識綜合應用過程.

原型模型:豎直上拋運動模型,不計空氣阻力,物體在恒定重力作用下以一定初速度沿豎直向上方向拋出的運動叫豎直上拋運動.

模型本質:豎直上拋運動的本質是在恒力作用下的勻變速直線運動,盡管全過程可能會出現往返運動,但本質就是勻變速直線運動,可直接應用運動學公式求解相關問題,現以一例高考原題加以說明.

二、例題解析

(2017·新課標3,25題20分)如圖1,兩個滑塊A和B的質量分別為mA=1 kg和mB=5 kg,放在靜止于水平地面上的木板的兩端,兩者與木板間的動摩擦因數均為μ1=0.5;木板的質量為m=4 kg,與地面間的動摩擦因數為μ2=0.1.某時刻A、B兩滑塊開始相向滑動,初速度大小均為v0=3 m/s.A、B相遇時,A與木板恰好相對靜止.設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2.求:

(1)B與木板相對靜止時,木板的速度;

(2)A、B開始運動時,兩者之間的距離.

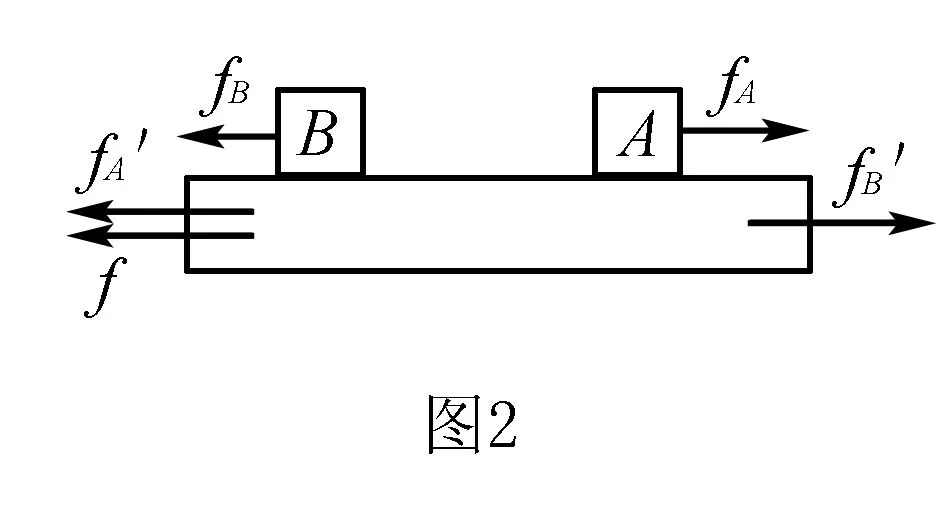

解析(1)受力及運動分析:開始時,滑塊A、B以大小相同的初速度滑上靜止的木板,有相對運動,產生滑動摩擦力,由滑動摩擦產生條件及牛頓第三定律,受力示意圖如圖2所示.設木板和地面間的最大靜摩擦力為fmax,因為mB>mA,fB′>fA′,且有fB′-fA′=μ1mBg-μ1mAg>fmax=μ2(mA+mB+m)g,所以木板同時對地向右加速滑動,A、B滑塊對地相向做勻減速運動.滑塊B與木板運動方向相同,最先達到共同速度.對三物體,在滑塊B與木板達到共同速度前,由牛頓第二定律得:μ1mAgA=mAaA

①

μ1mBg=mBaB

②

fB′-fA′-f=ma1

③

而f=μ2(m+mA+mB)g

④

從開始經過t1時間段,滑塊B與木板一起達到

共同速度v1,由運動學公式有:v1=v0-aBt1

⑤

v1=a1t1

⑥

由以上各式得v1=1 m/s

t1= 0.4 s

⑦

因動摩擦因數均為μ1,所以aA=aB,B與木板共速時滑塊A的速度大小也為v1,但運動方向與木板相反,A與木板間仍有滑動摩擦力fA.

對于B與木板,假設兩者共速后,相對靜止一起以加速度a2勻減速運動,對B與木板的整體,由牛頓第二定律有

f+μ1mAg=(mB+m)a2

⑧

而B的最大加速aBmax=gμ1=5m/s2>a2,可相對靜止,假設成立.

之后由題意知,B與木板整體向右勻減速,A繼續先向左減速到零后再向右加速,滑塊A在整個過程中均受水平向右的恒定摩擦力作用,為“類豎直上拋運動”,同樣可用類似規律求解.

設再經過時間t2,A與B相遇時,三者具有相同的速度,設其大小為v2,由運動學公式,

對木板有v2=v1-a2t2

⑨

對A有v2=-v1+aAt2

⑩

解得v2=0.5m/st2=0.3 s

同樣,在t2時間內,滑塊B及木板對地向右運動,速度由v1減速到v2,對地位移為xB1

由分析知,在(t1+t2)的全過程內,A由向左的v0“勻減速”為向右的v2,取向右為正,對地位移

A和B開始運動時兩者之間的距離為

x0=xB+xB1-xA

解得x0=1.9 m

以上高考壓軸題強,隱含“類豎直上拋運動”模型,通過與豎直上拋運動類比,從整體著眼,運用速度、位移的矢量特性列式求解.教師在日常教學中應不斷引導學生建立物理模型,分析運動本質,應用等效和類比的思想,借用已知知識試探未知領域,不斷進行前后知識的類比、融合和拓展,可使學生綜合解題能力得到提升.