洎水書人

石紅許

在“德”的氛圍里熏陶的書家,充盈著高潔的品質;在“銅”的響聲中成長的書家,閃耀著金屬般的光澤。德——銅——,遠古的呼喚,千年冶煉的旗幟高高飄揚,是贛東北大地的驕傲,假如不走出幾位大家那是與之不相匹配的。

潘文彪在斯地研墨修身,筆耕不輟。

德興,德興銅礦,饒州故地,洎水悠悠,人才輩出。潘文彪是我認識的一位實力派書法家,一如他的身板很有分量,年齡上他雖比我小一只手,看上去比我小很多。怪只怪我天生老態龍鐘模樣,兩鬢斑白,頭頂華發稀疏,與實際年齡嚴重不對稱。文彪長得高帥、英俊,一副眼鏡掛在溫文爾雅的臉上,像書法中的楷書,我唯有羨慕的份。

與一個書法人交往,總會有一些意想不到的收獲,不僅是其字,還有人格等。一幅書法作品的意境,或曲徑通幽,或蕩氣回腸,或一瀉千里,或張弛有度……只可惜我對書法是外行,難以在小小幾平尺內去讀懂一個書家的思想、情感、語言……換句話說,就是難以完完整整去琢磨筆下的表現形式,況且很多情況下藝術作品大都只可意會不可言傳。談書法技藝是我的短板,那龍飛蛇走的線條究竟詮釋了作者怎樣的情懷、才氣,我想是每一個書法家畢生追求的境界。與文彪兄有過幾次接觸,一次是在鄱陽縣采風,還有一次是在鉛山縣筆會。我對他落款“潘文彪”三字中的八點印象非常深,如八個漂亮的音符,在宣紙上演奏出一串最美的畫圖,便戲謔他是“八點先生”,對此,文彪微笑而不置可否。他那八點,仔細琢磨,錯落有致,各不相同,這沒有深厚、扎實的基本功是表現不出來的。

我不知道酒與書法之間是否有什么必然的聯系。至少,喝酒算是文彪的強項,是文彪的業余喜好之一。遇上三五好友,小酌幾盅,妙語連珠,現場氣氛堪比酒濃。在這樣的氛圍里,文彪絕對不會是配角,比他自己的書法要高調得多。酒可亂性,也可亂書。這一點,文彪自是謹記在胸。數千年來,也只出過一個“張顛”。記得在鄱陽湖濕地公園的一次筆會,文彪兄以書為重,席間淺嘗輒止,爾后以一支飽蘸鄱陽湖湖水的狼毫,瀟瀟灑灑、筆走龍蛇,就是懷素在世,也許也會頷首點贊后生可畏。我以為,這樣才有可能出精品力作。“遇到酒友知己,三分醉意,放膽揮毫,往往有意外之趣,神來之筆。”文彪如是說。

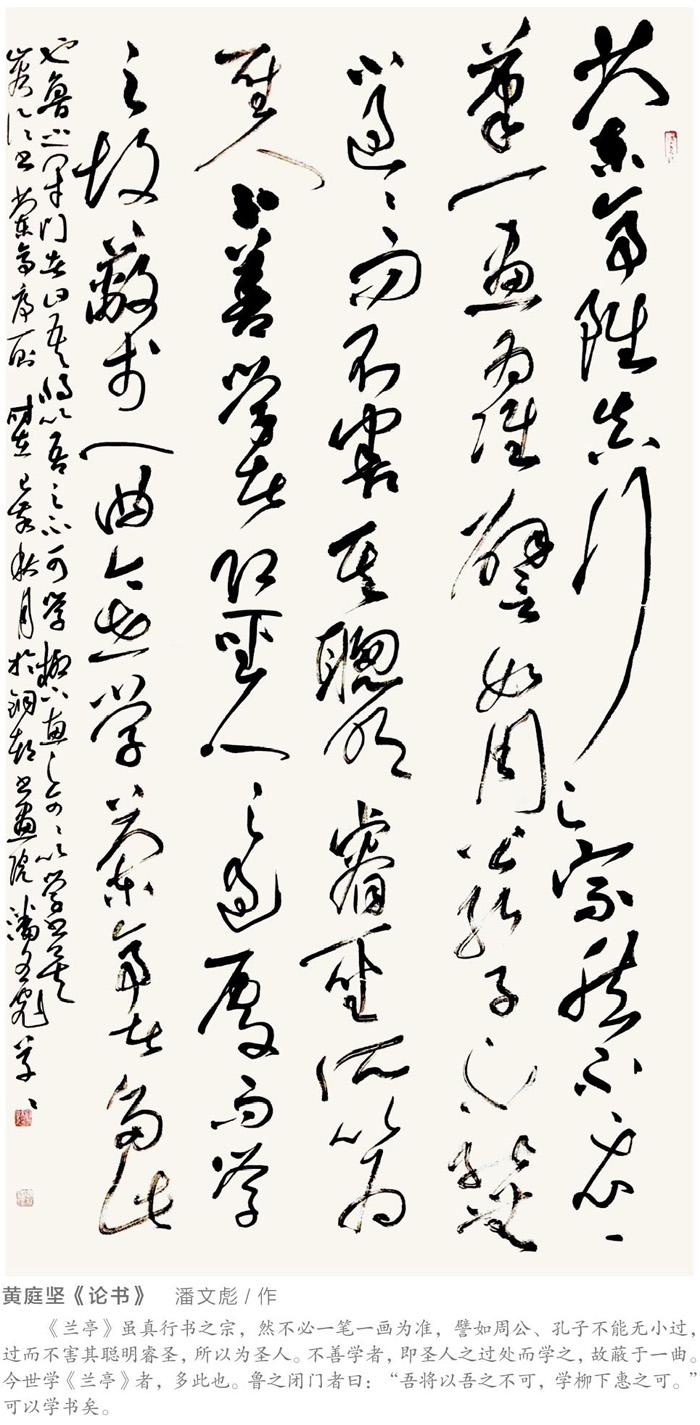

“興到之時,筆勢自生。”他的草書,那可是運籌帷幄,一氣呵成。如此千篇一律的形容太對不住文彪兄了,但是,在文字上我實在是黔驢技窮,找不出更能夠準確表達的詞語,最好的辦法就是當一回手機拍客,全程攝錄再現他那出神入化的書寫、物我兩忘的狀態。有一次,在武夷山仙山嶺下一廢棄的隧道內喝酒,酒后興致一來,文彪又開筆了,眾友提議由我擬文他書寫,想了想,我說:“足印仙山,文攀武夷。”文彪思索了下,以草書寫了四字“足印仙山”,落款補記另四字“文攀武夷”,我非常滿意文彪此幅臨場發揮之作,先下手為強,將一座寫在紙上的“仙山”收歸囊中。雖然沒有鈐印,但是落了“潘文彪”三字也是一樣。其實,無印也無妨,喜歡就好,暗想大不了我自己刻一方收藏印鈐上,就怕糟蹋了如此沾了仙氣的書法佳作。

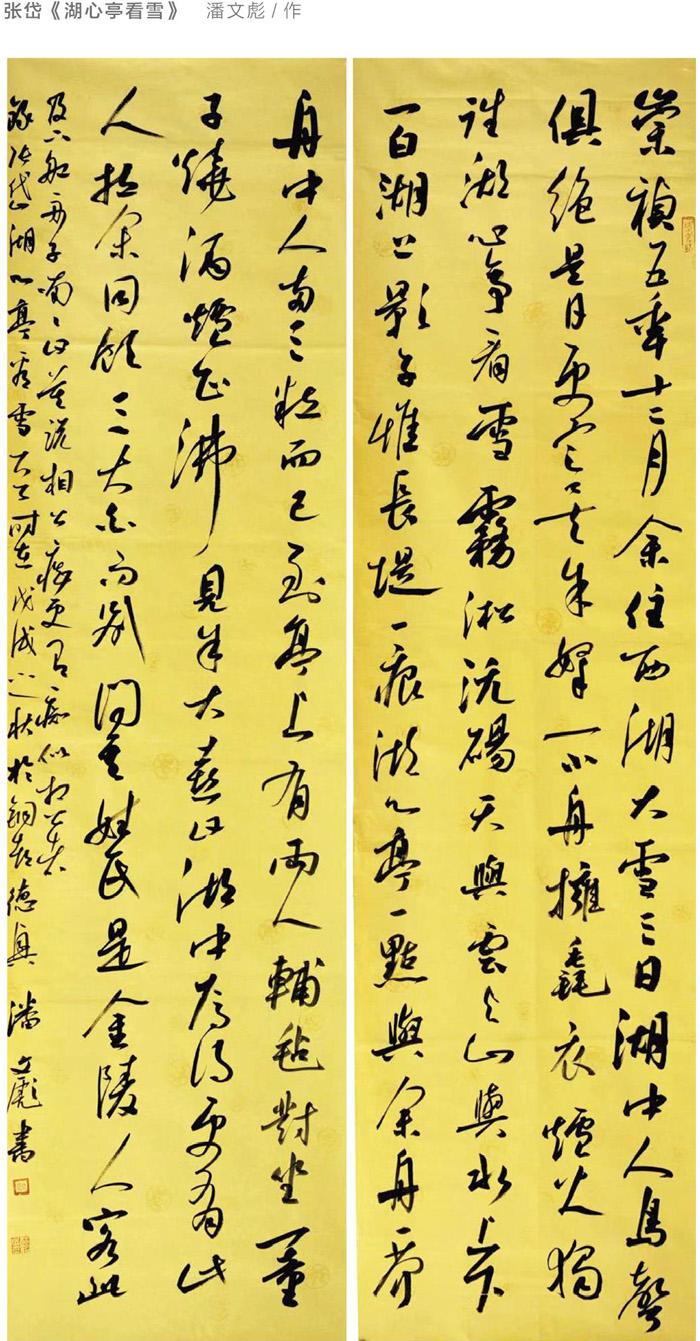

書法,重在“書寫”上,于書寫中慢慢孕育法度。在古代,除了口頭語言表達,書寫是一個人一生都離不開的手上功夫,是表達的需要,是一個人不可或缺的表達方式。難以想象,一個不會書寫的人,其內心世界的細微、豐富、繁復是如何釋懷的。感謝書寫,感謝筆墨紙硯,讓人類文明代代傳承。書寫之外,就是漢字之美,這就是藝術了,這就要上升到書之法的高度了。每一位書法家都有這樣一個心愿,將漢字寫好一點,再好一點,永遠立于白紙(也可以是其他物質)之上,弘揚中國漢字之魅力。文彪坦陳,他的字練得很雜,在行草上花的時間最多,超喜“二王”、顏真卿、米芾、祝枝山和王鐸的作品,雖臨過很多,時間花得不少,卻相當粗糙,不得其法。后來,重新調整學習方法,技法和觀念有了很大的改變,《書譜》《淳化閣帖》《古詩四帖》成了他案頭最重要的法帖。小楷也是近幾年才開始寫的,主要臨寫文徵明和倪瓚,褚遂良和趙孟頫的大楷寫了好幾年,最喜歡的還是倪瓚的小楷,喜歡他的蕭散、醇厚、古雅。

文彪的字不以丑為美,講究漢字幾千年的傳承,注重手寫。談到習書的體會時,他說:“書法最核心的無非就是用筆、結體、章法。這三要素中用筆最為重要。”字首先是要寫給別人看的,這是文字的最基本功能,表情達意,其次才是構圖、濃淡、疏密、美觀,并不是少數人的奇書、怪書,存心不讓人讀懂,存心走偏而刻意去制造曲高和寡,我認為不可取。

書道猶兵。“夫紙者,陣也;筆者,刀鞘也;墨者,鍪甲也;水硯者,城池也;心意者,將軍也;本領者,副將也;結構者,謀略也;揚筆者,吉兇也;出入者,號令也;屈折者,殺戮也。”(王羲之《題衛夫人筆陣圖后》)一個書家的聰明體現在他的隨機應變上,看似不痛不癢的幾筆,抑或虛晃一槍,實際上完全能夠柳暗花明,關鍵看作者在柔潤的紙上怎么排兵布陣。文彪具備這樣的才華,往往在不經意間化腐朽為神奇,令人暗豎拇指,擊節稱好。“冰凍三尺非一日之寒”,功底是練出來的。文彪應該經歷過十年面壁的階段,透過他的書法作品,透過他幾次現場書寫,我觸摸到一個嚴謹書家的寒窗臨池。

書如其人。我不放過走近文彪的機會,因為要想讀懂一個人的作品,必定要先去了解這個人。以墨為媒,我和文彪越來越熟了。文彪兄喜歡收藏,他說家里有百來幅名人字畫。我認真地糾正他:“豈止!你一天創作三五幅,一年下來就有千幅名人書法。”望著遠方,文彪先是愣了一下,繼而我們對視大笑起來。

家藏文彪書法作品有二三幅,常常一邊品茗,一邊拿出來品讀,黑白、線條之間散發出晉唐的墨韻、宋明的氣息,宗古不古,宗法不法,便覺得縱橫千年,心胸愉悅。這是書法帶給我的一些感悟,書寫即書心,借用到文學創作上來,也許會有意想不到的效果,“文無定法”是也。

洎水河畔,文彪研墨姿勢已是一道風景,在書壇其名聲如銅音一樣清脆響亮。

《蘭亭》雖真行書之宗,然不必一筆一畫為準,譬如周公、孔子不能無小過,過而不害其聰明睿圣,所以為圣人。不善學者,即圣人之過處而學之,故蔽于一曲。今世學《蘭亭》者,多此也。魯之閉門者曰:“吾將以吾之不可,學柳下惠之可。”可以學書矣。

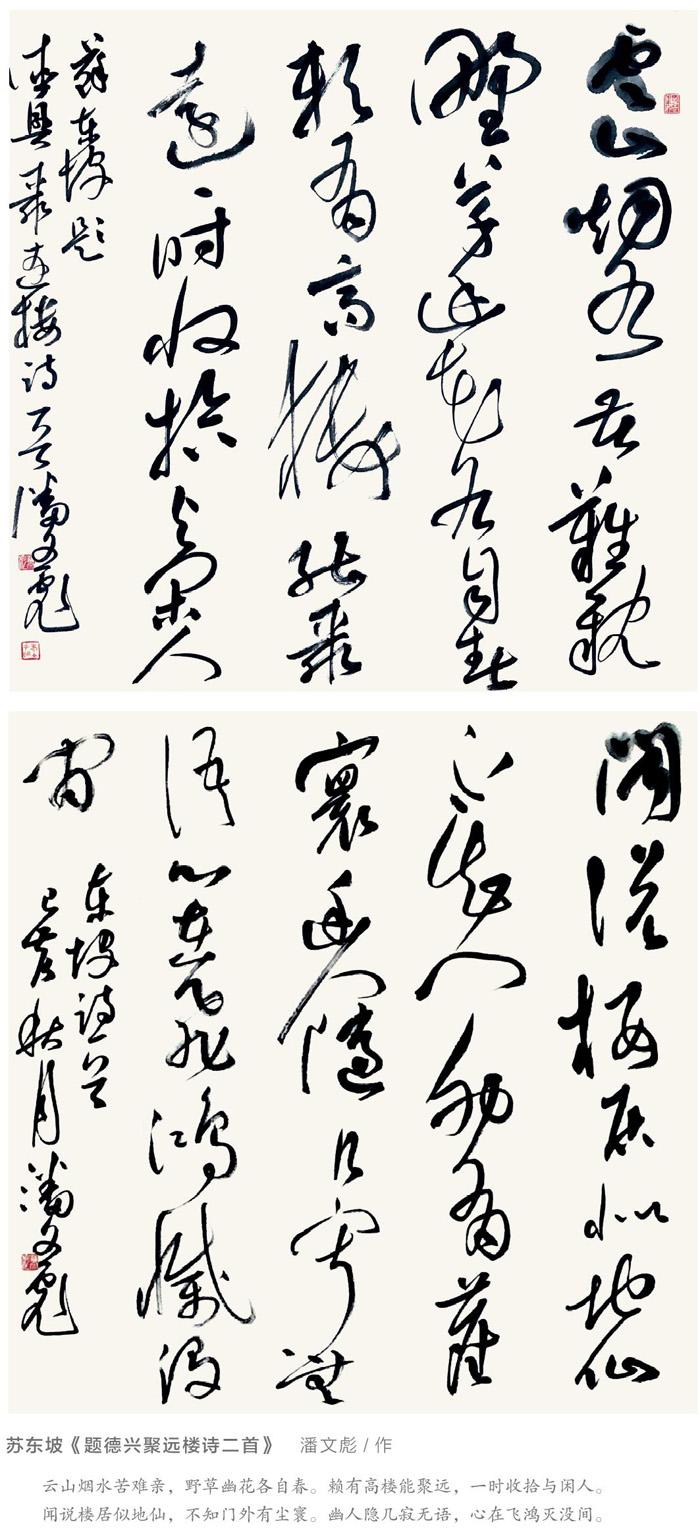

云山煙水苦難親,野草幽花各自春。賴有高樓能聚遠,一時收拾與閑人。

聞說樓居似地仙,不知門外有塵寰。幽人隱幾寂無語,心在飛鴻滅沒間。

潘文彪簡介:

潘文彪,江西德興人,祖籍婺源桃溪。現為中國民主促進會會員、中國書法家協會會員、北蘭亭藝委會委員、上饒市政協委員、上饒政協藝術院副院長、上饒市書法院副院長、上饒開明畫院副院長、銅都書畫院院長、德興市書協副主席。

作品參加:2010—2011年《書法報》書法海選·書壇新秀獎;2011年入展全國首屆手卷書法作品展(中書協主辦);2011年入展“鄧石如獎”全國書法作品展(中書協主辦);2011年入展首屆中國千字文書法大展;2011年入展全國首屆陶瓷書法作品展;2013年入展首屆“沙孟海獎”全國書法作品展(中書協主辦);2013年入展全國第四屆扇面書法藝術展(中書協主辦);2013年入展首屆“三蘇獎”全國書法作品展(中書協主辦);2014年鷹潭龍虎山“雷迪森莊園獎” 道教經典全國書法大獎賽優秀獎(最高獎);2017年應聯合國教科文組織總部邀請,參加“北蘭亭”中國書畫名家代表團赴法國辦展、研修、藝術交流;2018年“輝煌40年”江西省企業職工書畫大獎賽獲一等獎;2018年“縱湖秋月”北蘭亭十周年書友會會員優秀作品展獲優秀獎(最高獎);2019年入展第十二屆全國書法篆刻作品展(草書)(中書協主辦);2019年首屆“中國書法大廈杯”書法大獎賽獲優秀獎(草書)。