后果主義論證取代法教義學論證?

——基于系統論法學和新Toulmin論證模式的考察

翁壯壯

引 言

近來,我國學者雷磊對后果考量進行反思,以證成法教義學論證的獨立性與優位性,[1]參見雷磊:“反思司法裁判中的后果考量”,載《法學家》2019年第4 期,第17~32頁。同時我國學者桑本謙則與之針鋒相對,主張后果主義論證乃法律教義背后的實踐邏輯,[2]參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第1~16頁。論證頗為強勢,大有以“后果主義論證取代法教義學論證”的勢頭。針對“后果主義論證能否取代法教義學論證”這一命題,管見以為,后果主義論證并不能取代法教義學論證。在正式展開討論之前,需要對如下幾個問題進行解答:(1)什么是法教義學論證?(2)什么是后果考量論證?(3)什么是后果主義論證?(4)后果主義論證在不同語境中是如何被理解的?(5)兩位學者所理解的“后果主義論證”概念應該如何對應?以上五個問題,是避免無效討論、展開有效討論的關鍵,下文嘗試對此進行回答。

傳統上,可以將解釋方法區分為語法或語義解釋、歷史解釋、體系解釋和目的解釋。在過去幾十年中,符合國際法的解釋以及合憲性解釋贏得了重要意義,但它們通常依然被作為體系解釋的下位情形來處理,盡管其未必合理。與之相反的是,在過去解釋制定法時僅僅具有微弱意義并且也被歸于體系解釋的比較法解釋,在全球化的過程中也變得非常重要,以至于被H?berle 視為“第五種”解釋方法。過去在目的解釋中扮演著不起眼角色的后果考量,特別是在法律的經濟分析的影響下,可獨立為第六種解釋方法。[3]參見《方法論基礎I:任務與批判》(Grundlagen der Methodenlehre I: Aufgaben und Kritik),載于Enzyklop?die zur Rechtsphilosophie (法哲學百科全書),http://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/inhaltsverzeichnis/19-beitraege/78-methodenlehre1, 最后訪問時間:2020年1月3日。在德國法律方法論語境下,前五種方法可以納入到法教義學論證的范疇,與第六種方法(也即后果考量論證[4]后果考量構成了獲取法律的衡量:解釋的過程分為三個步驟:首先,通過標準方法查明可能的解釋選項;其次,確定被納入考量的解釋可能性的現實后果,更確切的說并非對某一具體法律關系的參與人的后果,而是當解釋建議成為規范時,對所有相關人員產生的宏觀后果,這時所關涉的便不再是案件事實,而是規范事實了;最后,是對這些后果相互衡量。參見《方法論基礎I:任務與批判》(Grundlagen der Methodenlehre I: Aufgaben und Kritik),http://www.enzyklopaedie-rechtsphilosophie.net/inhaltsverzeichnis/19-beitraege/78-methodenlehre1,最后訪問時間:2020年1月3日。)分屬不同的陣營。在展開全文的論述之前,有必要對相關概念進行界定。

其中,法教義學論證的內涵相對明確,也即從內部視角出發,圍繞實證法律體系并依托法律教義展開的論證,其目的是增強裁判的說服力與可接受度。其中,法律教義是指在法律條文相互沖突、出現漏洞或語義模糊的場合,法官可尋求指導或接受約束的法律解釋根據。[5]參見[德]羅伯特·阿列克西:《法律論證理論》,舒國瀅譯,中國法制出版社2002年版,第311頁。法律教義包括一切可以在實證法律體系中找到的理論規則、基本規則與原則,也包括法學與法律實踐為法律增加的理論規則、基本規則與原則。[6]參見[德]伯恩·魏德士:《法理學》,丁曉春、吳越譯,法律出版社2013年版,第137頁。以法律教義為基礎的法教義學論證,具有完善法律體系、充實法律論證和緩解辯論負擔之功能。法律教義并不是主觀和任意的,而是在理論界與實務界的不斷爭論、交流、檢驗與反思的過程中形成的。

在德國法學的語境下,“后果考量論證”的內涵則更為復雜,其內涵經歷了理論的嬗變。[7]20 世紀70年代以來,很多人主張這一脈絡中,在理論上加以總結和深化并受到更多引用的作品,當屬現任卡塞爾大學教授Martina Deckert 女士當時在阿圖爾·考夫曼教授門下提交的博士論文——《法之適用中的后果考量》。參見張青波:《理性實踐法律:當代德國的法之適用理論》,法律出版社2012年版,第263頁。德國學者Martina Deckert 認為,后果考量論證則通過對裁判所導致之效果的期待來調控裁判。[8]Vgl.Martina Deckert, Folgenorientierung in der Rechtsanwendung, München:Beck, 1995, S.2.Martina Dec kert 并不認為調適后果對后果考量之法律適用的控制作用是決定性的,其認為法律的經濟分析停留在判決后果層面,而后果考量明確納入了調適后果,從而也就納入了各種社會科學的知識。[9]值得關注的是,德歇特似乎不認為調適后果等同于其他對公眾的后果,對此也未做解釋。參見張青波:《理性實踐法律:當代德國的法之適用理論》,法律出版社2012年版,第265頁。在此種語境中的后果主義論證是指,在法律適用中根據裁判的不同可能選項對社會的影響,選擇對社會最有利的裁判,從而將裁判合理化,本質上是后果考量論證的一種,并不能完全取代后果考量論證。[10]值得關注的是,在處理后果考量論證與傳統的法律方法論關系問題上,Martina Deckert 主張,在法律方法論仍然給法律適用者留下了裁量空間時,也即只有在文義和歷史解釋不能給出答案時,才可以借助客觀目的解釋或者借助后果考量論證在法的續造中發揮作用。參見張青波:《理性實踐法律:當代德國的法之適用理論》,法律出版社2012年版,第264頁。在美國法學語境下,后果主義論證與法律的經濟分析論證的內涵大致等同,我國學者桑本謙同樣在此種意義上使用了此概念,其混淆了“后果主義論證”與“后果考量論證”兩個概念,并對“后果主義”與“后果(主義)論證”不加區分。[11]參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第1~2頁。由此觀之,Martina Deckert 的“后果考量論證”概念,相較于我國學者桑本謙使用的“后果主義論證”概念,其內涵更加豐富,也正因為如此,Marti na Deckert 在回應對后果考量論證的三個質疑時,對于預測難題和評價難題,其回答差強人意。[12]卡爾·拉倫茨對后果考量也表達了對預測能力、正當性和評價標準方面的顧慮,因而根據法院種類,進行了區分對待,也即容忍憲法法院在裁判時考慮后果,而民事法院只能例外情形,例如在有重大經濟影響的原則性裁判時考慮后果。參見卡爾·拉倫茨:《法學方法論》,陳愛娥譯,法律出版社2018年版,第236~238頁。帕夫洛夫斯基于《規范和法律:法律人之方法論》中,表達了對此種認識的不同意見。帕夫洛夫斯基認為,埃塞爾、邁霍夫、卡納里斯都以為法教義學不能提供裁量標準,因此最高法院也更多地訴諸價值視角、后果考量,但這些主張只是延續了自黑克以來對內在體系和外在體系的劃分:外在體系僅僅提供了說明法律素材的秩序視角(法教義學只能進行協調性的控制),而實質的裁判標準來自對現存利益與立法者所觀察的利益進行的比較性分析。帕夫洛夫斯基與盧曼一樣,并不認可超越法律之法,其通過對法律不同功能之區分,將法官權力逐漸限制起來。參見張青波:《理性實踐法律:當代德國的法之適用理論》,法律出版社2012年版,第216~223頁。因而,選擇一個相對簡潔的后果主義概念進行討論,對于反思法教義學論證和后果主義論證兩者之關系也并非是全然有害,甚至對于簡化討論而言,是頗有裨益的。

在Martina Deckert 思考的基礎上,我國學者雷磊認為,“后果考量論證”既可以被理解為堅持司法裁判整體上的后果主義傾向,也可以被理解為主張司法裁判采納后果論證這一特定的論證方式。它們分別代表著強版本與弱版本的后果考量論證。[13]參見雷磊:“反思司法裁判中的后果考量”,載《法學家》2019年第4 期,第21頁。“后果考量論證”可被區分為“后果主義裁判”(consequence-based judgments)和“后果論證”(consequence-based arguments)這兩個維度。其中“后果論證”,與桑本謙采用的“后果主義論證”概念相同。此也系兩位學者爭論的關鍵之所在,由此,本文實現了對兩人所爭論之“后果”的精準定位。盡管我國學者桑本謙對后果主義論證的概念界定難以令人滿意,但考慮到尊重既有討論的用語習慣,本文將繼續在此種概念界定的基礎上,使用后果主義論證概念。

一、命題所處的背景:社科法學與法教義學之爭

“法教義學與社科法學之爭,某種程度上乃是德國法學傳統和英美法學傳統在中國法學界的狹路相逢”。[14]參見尤陳俊:“不在場的在場:社科法學和法教義學之爭的背后”,載《光明日報》2014年8月13日。大體上看,法教義學論證來自法教義學,而后果主義論證依賴社科法學。故而,法教義學與社科法學之特征、關系與爭論,深刻地塑造了法律教義與后果主義之特征、關系與爭論,要厘清法律教義和后果主義,就必須回到法教義學與社科法學之爭論中,以正本清源。故而,有必要對法教義學與社科法學關系進行反思,并在此基礎上,思考“后果主義論證能否取代法教義學論證”。法教義學論證與后果主義論證之關系,自然離不開對此背景的探討。

(一)法教義學與社科法學之共識

近年來,隨著德國法學對我國法學教育的影響逐漸加深,從德國留學回來的各部門法學科的學者數量日益增多,[15]參見[德]卜元石:“中國法科學生留學德國四十年的回顧與展望——基于博士學位論文的考察”,載《法學研究》2019年第2 期,第3~22頁。特別是近來民法典評注工作的展開,[16]首先,2019年8月27日,由上海財經大學法學院與北京大學出版社聯合主辦的《中國民法典評注》編寫工作準備會順利召開,北京大學出版社初步確認了參與《中國民法典評注》編寫工作組的成員。其次,南京大學法典評注研究中心與天同律師事務所深度合作,共同推進法典評注研究及學科建設和發展的相關工作。最后,就相關成果來看,截止《法學家》2019年第4 期,共有十六名作者評注專欄發表十七篇評注。法教義學在與社科法學的爭論中逐步獲得了優勢地位。[17]參見宋旭光:“面對社科法學挑戰的法教義學——西方經驗與中國問題”,載《環球法律評論》2015年第6 期,第116~129頁。從兩者關系的研究現狀來看,存在運用法律適用[18]參見雷磊:“反思司法裁判中的后果考量”,載《法學家》2019年第4 期,第17~32頁。、融貫的法律論證[19]參見雷磊:“法律論證何以可能?——與桑本謙先生商榷法律論證理論的基本問題”,載《政法論壇》2008年第4 期,第138~146頁。、法律議論[20]參見季衛東:“通過法律議論尋求動態權利共識,推動教義學與社科法學融合”,載《北大法律評論》(第17 卷第2 輯),北京大學出版社2016年版,第276頁。、盧曼系統論[21]參見劉濤:“法教義學危機?——系統理論的解讀”,載《法學家》2016年第5 期,第160~174頁。等諸多理論裝置的諸多有益嘗試,通過不同路徑力求實現對自身立場的捍衛,抑或彌補法教義學與社科法學之間的鴻溝。從整體上看,關于此問題的研究,已經取得了很大的進展。

此種爭論之本質,系兩者對法理思維不同側面之強調。[22]參見陳金釗:“法理思維及其與邏輯的關聯”,載《法制與社會發展》2019年第3 期,第5頁。從根本上看,法理思維是建立在尊重法律規范、法治秩序之上的綜合決斷方式,它既強調思維決策過程的法治之理,又主張對所有的法律假定和擬制使用批判思維、體系思維和反省思維,以保證決斷的正當性。從法理思維的關聯性來看,法教義學與社科法學兩者存在共識:(1)在研究層面,兩者并非是截然分離和非此即彼的,呈現出交融研究的趨勢;[23]參見孫光寧,呂玉贊:“規范法學與社科法學交融的法律方法研究——2017年中國法律方法論研究報告”,載《山東大學學報(哲學社會科學版)》2018年第6 期,第154~166頁。(2)在合作層面,兩者在互相批判的過程中,展開了對自身的方法論反省。[24]參見孫海波:“法教義學與社科法學之爭的方法論反省——以法學與司法的互動關系為重點”,載《東方法學》2015年第4 期,第72~89頁。一般認為,法教義學論證從屬于法教義學,后果主義論證從屬于社科法學。此兩項共識之存在,為法教義學和社科法學之間的溝通與合作提供了條件,也由此,為法教義學論證和后果主義論證兩者相互協作提供了可能性。當然,究竟后果主義論證是否是法教義學論證背后的實踐邏輯,其是否能夠取代法教義學論證,是值得進一步探討的問題。下文將對此展開討論。

(二)法教義學與社科法學之分歧

法教義學與社科法學兩者爭論之焦點,主要有六項:(1)在思維方式層面,背后暗含了法律人思維或法學方法是否存在,以及法律人思維發揮何種作用之問題;[25]關于法律人思維的爭論,參見蘇力:“法律人思維?”,載《北大法律評論》(第14 卷第2 輯),北京大學出版社2013年版,第429~469頁;參見孫笑俠:“法律人思維的二元論兼與蘇力商榷”,載《中外法學》2013年第6 期,第1105~1136頁。(2)在研究范式層面,兩者形成“現代化”和“后現代”兩種研究范式的根本分歧;[26]關于兩種研究范式的分歧,參見陳景輝:“法律與社會科學研究的方法論批判”,載《政法論壇》2013年第1 期,第46~60頁;參見王博陽:“關于法律和社會科學的一種非典型性誤讀——與陳景輝先生商榷”,載《政法論壇》2013年第6 期,第80~91頁。(3)在研究視角層面,兩者存在著內部視角與外部視角之分;[27]參見謝海定:“法學研究進路的分化與合作——基于社科法學與法教義學的考察”,載《法商研究》2014年第5 期,第87~94頁。(4)價值目標層面,兩者在追求安定性和合理性目標上各有側重;[28]參見[德]因格·舒爾茨·舍費爾著,張福廣譯:“作為法社會學研究客體的法教義學——‘帶有更多法學元素的’法社會學”,載《北航法律評論》(總第6 輯),法律出版社2015年版,第171~200頁。(5)在法理思維層面,兩者在強調規范思維與后果思維上志趣迥異;[29]參見熊秉元:“論社科法學與教義法學之爭”,載《華東政法大學學報》2014年第6 期,第141~145頁。(6)在司法裁判層面,便是后果主義是否是法律教義背后的實踐邏輯。[30]參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第1~16頁;參見雷磊:“反思司法裁判中的后果考量”,載《法學家》2019年第4 期,第17~32頁。法教義學與社科法學之爭論,體現在司法裁判領域,便是后果主義論證能否取代法教義學論證之爭。法教義學論證和后果主義論證之爭,其本質系法實證主義的內部分歧。[31]實證主義可以區分為三類:第一類是自然科學實證主義,第二類是社會科學實證主義,其與法律領域結合后,形成了法律實證主義,第三類是重視“規范——邏輯”進路的法律實定主義。其中,法教義學論證從屬于法律實定主義,后果主義論證從屬于法律實證主義。故而,法教義學論證與后果主義論證這兩者并非是截然對立,而是存在較為復雜的關系。從司法裁判層面的爭論焦點可以看出,關于后果主義是否是法律教義背后的實踐邏輯的討論,便是在法教義學與社科法學的爭論這一大背景中進行的。如此,為繼續思考“后果主義論證取代法教義學論證”提供了較為明確的背景。

(三)既有研究之不足

當前,法教義學和社科法學關系研究存在兩點不足之處:第一,討論背景具有模糊性,法哲學基礎缺失。對社科法學與法教義學之爭的哲學基礎交代不明,缺乏彼此之間有效的功能替代比較。[32]國內亦有學者注意到了此問題,相關作品例如郭棟、張志銘:“法學如何對待事實——一個學科史的考察”,載《法治現代化研究》2018年第3 期,第87~98頁;郭棟:“法律的社會科學研究:理論邊界與跨域協同”,載《經貿法律評論》2019年第4 期,第137頁;郭棟:“法律的社會科學研究:研究范式、問題與出路”,載《人大法律評論》(總第18 輯),法律出版社2019年版,第60頁。自休謨命題以來,“事實”與“價值”(注意是“價值”而非“規范”)之間便產生了一條難以逾越的理論鴻溝。在休謨之后,凱爾森將法律價值定義為經由法律規范所確定的價值,而正義價值是未被法律規范所涵蓋的價值,從而實現了將價值從法律中祛除。事實與價值的二分使得規范成為獨立于事實、價值之外的第三場域。盡管此種三分格局已為學者洞悉,但究竟事實、規范、價值三者所指為何者?以及法教義學和社科法學在事實、規范、價值的三分格局中處于何種位置則尚無直接論述。事實、規范與價值的三分格局里,實際上存在四道鴻溝:第一道鴻溝是事實與價值之間的鴻溝;第二道鴻溝是事實與規范的鴻溝;第三道鴻溝是規范與價值的鴻溝;第四道鴻溝是實然與應然之間的鴻溝。我國學者在展開相關論述時,對此四道鴻溝大多不加區分,在等同意義上等價使用四者,但實際上,四道鴻溝并不可等量齊觀,在討論四道鴻溝時,必須首先明確事實、規范與價值三者之所指究系何者。第二,討論領域具有局限性,針對立法領域的討論缺失。此場爭論討論的視角多局限于司法視角,也即更多關注的是法的適用問題,融貫兩者的理論嘗試,大多停留在司法層面,而忽視了立法領域,存在削足適履的調和傾向。[33]學者爭論的重心多集中于司法領域,相關爭論例如參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第1~16頁;參見雷磊:“反思司法裁判中的后果考量”,載《法學家》2019年第4 期,第17~32頁。由于其對討論“后果主義論證能否取代法教義學論證”僅起間接影響,故而本文對此不予贅述。

二、對命題的初步反思:基于系統論法學的考察

在對“后果主義論證取代法教義學論證”這一命題進行反思之前,有必要先對兩者的內涵進行觀察與澄清,并從其內涵出發,去判斷此命題的初步合理性。德國著名社會學家Niklas Luhmann 創立的“自創生”系統論法學可以被看作是思考這一問題的良好理論裝置。德國民法學者Karl Larenz 在其著作《法學方法論》中曾經考察此裝置,并以此為基礎,思考法教義學在作為社會之部分體系的法律系統中的作用。[34]參見[德]卡爾·拉倫茨:《法學方法論》,陳愛娥譯,商務印書館2003年版,第81~82頁。具言之,該書譯者陳愛娥在歸納Karl Larenz 評價Niklas Luhmann 的系統論法學后認為:“當且僅當法教義學能夠更成功地發展并應用價值導向的思考形式以及對流的思考方法,才能維持其地位并實現其作用。[35][德]卡爾·拉倫茨:《法學方法論》,陳愛娥譯,商務印書館2003年版,代譯序第7~8頁。”其中,“價值導向的思考方式”便包含了在德國方興未艾的后果主義方法。由此觀之,基于系統論法學視角對法教義學論證和后果主義論證進行考察的方式,兼具針對性與妥切性。

(一)運作封閉:法教義學論證的“內部——核心”地位

在系統論法學看來,法與社會“共生共變”,但并非只是為了適應社會變遷而被動演化,而是在社會的演化過程中,法律系統實現了其自身的自我分出。適應于功能分化的現代社會,法律呈現出諸多全新的特征,從法學的內部視角看,現代法最典型的特征莫過于實證化,尤其表現為實證立法的激增。[36]See Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law, London: Routledge & Kegan Paul, 1985, pp.147-158.現代法走向實證化,不是在靜態的結構層面,而是在動態的運作層面實證化。從系統理論來看,效力是法律系統動態統一性的象征(symbol),法律溝通以效力為媒介相互銜接(link),構成并無上下登記關系的循環網絡,從而作為法律系統的要素與其環境相區分。[37]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第110~120頁。總而言之,在功能分化的現代社會中,現代法以其效力為內部的動態銜接機制,形成了全面實證化的自創生系統。

從外部關系看,基于符碼的法律溝通產生劃界效應,排除“合法/非法”以外的所有第三種價值,形成“系統/環境”(法律/非法律)的“不對稱劃分”。在這組區分中,法律系統自身能夠銜接后續的法律溝通,環境則構成“未標記的空間”,沒有法律溝通進行。由此,政治、經濟、道德、宗教、科學等其他系統中的各種理由,都喪失了與法律系統的直接相關性。[38]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第201~203頁。由此觀之,法律系統的不對稱性,即使當法律系統的運作以環境為導向時,仍然確保了法律系統的封閉性。法律系統擁有自身的符碼,并以此區別于其他系統,乃是現代功能分化的社會對法律系統的要求。法律系統在自身存續和發展的過程中,不能動輒接受其他系統的符碼,繼而喪失其自主性。可以說,法律系統從全社會中分出(differentiated)的過程,就是法律教義學從道德解釋、后果主義解釋等其他解釋中逐步分出,并不斷標識法律系統的過程。

從內部關系上看,合法/非法符碼是一組對稱的區分,其兩邊都具備銜接能力。易言之,合法/非法的區分可以再進入自身,甚至相互轉化。就法教義學論證而言,“系統如果為了其觀察(區別)支配足夠形式,就能從其環境的觀點觀察自己或者從自己的觀點觀察環境。但不管是形式的或是概念的,是實體的或利益相關的,論證是并且仍然是內部操作。”[39]Niklas Lnhmann, Law as a Social System, Oxford University Press, 2004, pp.344-348.由此觀之,法律系統通過其自身“合法-非法”的二值符碼,從其內部視角出發,以自身的觀點去觀察環境,對于此種認知的記錄,便是法教義學論證,這一過程通常被稱為“運作上封閉”。“符碼化”決定性的確保了現代法律系統的運作封閉。在數量上占據絕大多數的簡易案件當中,法律系統可以經由法教義學論證,實現對絕大多數簡易案件的解決和處理。在此種簡易案件中,法律系統無需尋求外界環境對其的幫助,通過內存于自身的法教義學論證,便足以應對。由此不難發現,在系統論法學視角下法教義學論證無可爭議的處于“內部——核心”地位。

(二)認知開放:后果主義論證的“外部——輔助”地位

現代功能分化社會中,法律系統的“符碼化”(coding)導致了法律系統的“悖論”(paradox)[40]參見[德]G.Kneer & A.Nassehi:《盧曼社會系統理論導論》,魯貴顯譯,臺北巨流圖書公司1998年版,第132~133頁。“套套邏輯”(tautology)[41]參見[德]G.Kneer & A.Nassehi:《盧曼社會系統理論導論》,魯貴顯譯,臺北巨流圖書公司1998年版,第133頁。和“矛盾”(contradiction)[42]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第198~199頁。。正因為如此,現代法律系統如果僅僅基于“合法/非法”的二元符碼封閉運作,法律系統將很快限于停滯。為了維持法律系統的持續性的運作,必須在“綱要”(programme)的層次上展開(unfolding)悖論,并促成法律系統的“認知開放”,彌補了“符碼化”造成的“運作封閉”。[43]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第218~219頁。具言之,在符碼(code)的層次上,法律系統“無視”環境,無視除了其內部“合法/非法”以外的任何價值,因而保障了法律系統自身的確定性。在綱要的層次上,法律系統認知環境,汲取非法律價值,具有變異性。綱要保障了法律系統的“學習”能力,使之在保持自身自主性的同時,保持了對環境的適應性和敏感度。結構復雜性總是要求有選擇地聯接,并且同時也是防御內部產生的噪音。信息包含差異,通過改變系統狀態為系統制造了差異。選擇信息的能力,是冗余的功能。系統的操作是有意地致力于加工信息,即為了其他操作把信息(多樣性)持續轉化為不同的信息。而系統內冗余的再生產,像影子一樣跟隨這一過程。[44]See Niklas Luhmann, Law as a Social System, Oxford University Press, 2004, pp.316-317.法律系統通過“涵括——排除”,在環境中實現自我反思的過程,盡管與外部環境相牽涉,但外部環境對于法律系統產生作用之途徑,仍舊也只能是“合法——非法”的二值符碼,這一過程通常被稱為“認知上開放”。

在演化與分出過程之中,法律自身的變異(variation)、選擇(selection)和再穩定化(re-stabilization)發揮了首要的作用,每個演化的階段都受益于已有的法律素材的積累,接續了既有法律機制的運轉。其中,變異(variation)涉及法律要素的更新,選擇(selection)涉及新的法律規則的建立,再穩定化(re-stabilization)涉及法律統一性的重構,此三者均不受外界操控。[45]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第276~280頁。經此三個過程,法律教義學(legal dogmatics)慢慢被固定下來,并且呈現出一個相對開放的體系。[46]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第301~306頁。在法律系統維持自身穩定性的基礎上,Niklas Luhmann 認為,“運用論證,系統將自己的驚異減少到可容忍的數量,并且允許信息只作為再確認之流中添加的少量差異”。[47]Michael King & Chris Thornhill,Niklas Luhmann’s Theory of Politics and Law, Palgrave Macmillan, 2003, p.50.Niklas Luhmann 同時認為,“信息是消息的驚異值,提供有限或者無限的其他可能性。”[48]Niklas Luhmann, Law as a Social System, Oxford University Press, 2004, p.316.由此觀之,法教義學論證是在法律體系內部的論證,是在系統中逐步累積的冗余,為法律系統的運作提供了穩定性,減少了法律系統中的驚異,有效的避免了“相同案件得到不相同的處理”的不公正。但同樣值得關注的是,現代社會具備高度的復雜性,現代國家的法院在面臨全新案件或者復雜案件時,既有的法律教義可能缺乏有效的應對能力,既有的實證法律體系可能缺乏對于新的案件的規范解答,但法院不能以“法無明文規定為由”拒絕裁判。此種疑難案件,引發了法院對既有判決的“驚異”。法院可能意識到,由于前后案件產生了差異,且此種差異意味著,如果機械適用既有的法律規范或者簡單模仿過往的已有判例,很有可能導致不公的判決結果。為此,在全新案件或者疑難案件中,法院通過引入價值判斷,對法律文本含義重新解讀、針對法律漏洞進行法律續造等多種手段,以克服此種驚異。法律系統通過“合法/非法”的二值符碼運作,將此種驚異沉淀下來,形成未來處理此種案件的新的信息冗余,以維持后續裁判的穩定性,維護法的安定性。通過訴諸系統的自主反思,實現法律的再穩定化,變異的規則通過“解釋”得到建構,不具可建構性的規則慢慢被拒斥,將高度變異的法律不斷再穩定化。通過“再冗余”的過程,后果主義論證的內容被不斷地吸納到法教義學論證之中,現代法律系統穩定規范性預期的功能得到了良好的發揮。與此同時,Niklas Luhmann 犀利地指出,區分內部后果與外部后果是非常艱難的,即使這個區別每次都能明確地做出,不同法律解釋之間的選擇,并不能總是僅考慮法律后果而做出。在某些情況下,后果并沒有明確地支持一個特定的解決方法,那么如何評估這些后果,便成為了棘手的難題。[49]Niklas Luhmann 繼續論述道,跟隨著后果主義論證帶來的衍生問題是,行為人遵循規則的效果會是什么?這方面,行為人可遵循一個規則或者另一個規則的可能性,不可完全忽視。例如,在某個人冒險挽救生命或他人財產的情況中,產生了是否遭受損失的施救者,應該得到補償。引入這樣的規則是因為施救者冒險幫助,似乎可能是為了受害人的利益,但是,施救者可能將三思而行;或者像拖船船長那樣,在油輪擱淺的情況下,會就幫助的條件進行談判,但極有可能為時已晚,由此,后果主義論證可能誘發道德風險。See Niklas Luhmann, Law as a Social System, Oxford University Press, 2004, p.337.故而,如果沒有相關的程序性保障,后果主義論證將很可能助長裁判的恣意性。正因如此,我國學者雷磊認為,后果主義論證至多只能在客觀目的論證的框架內具有有限的獨立性。[50]后果論證是指,在司法裁判過程中,采用依據后果來證成特定裁判觀點的論證技巧、手段或方法。它只要求將對后果的考慮作為法律論證的一種要素,并不把后果作為評價裁判正確性的唯一標準。故而,后果論證無法取代其他論證方法,需要與其他論證方法結合,才能達成正確的裁判結論。后果主義論證由于其自身的不穩定性與在個案中表現出的差異性,可能會威脅法治的安定性,并不能取代保障法治安定性的法教義學論證。所以在系統論法學視角下,后果主義論證只能處于“外部-輔助”地位。

(三)封閉中開放:兩者之關系

Niklas Luhmann 認為,法律系統的一階觀察(first-order observation)以現存法律為根據,適用于相對簡明的案件,其并未考慮法律論證,就適用了合法/非法符碼,其核心作用機理在于,現存法律的慣常解讀對法官正確適用法律已經足夠。但在疑難案件之中,文本的含義可能會產生爭議。在解釋文本時,通過探求文本的本來的意圖,可以轉移到二階觀察(second-order observation)。當文本含義在溝通中應當如何被處理的問題產生時,才出現法律論證問題,故而法律論證屬于次級觀察的事項。[51]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第382~387頁。由此觀之,在簡明案件中兩者之關系并不存在疑問,徑直通過法教義學論證便可實現裁判的正確性與合理性。存有疑問者在于,在疑難案件中如何界定兩者關系。將法律適用區分為法的發現和法的證立,并未突出兩者關系之爭論,往往出現在疑難案件的情景,并且預先割裂了法教義學論證與后果主義論證,產生了處理兩者關系問題上“非此即彼”的困境。

實際上,在現代社會中,司法處于法律系統的中心地位,而立法和契約處于法律系統的邊緣地位。現代法律解釋學表明,立法規范的多重含義無法借助立法者意志獲得統一,需要由法官解釋加以確定。現代法教義學表明,立法規范存在于動態、開放的教義學體系之中,并非孤立命題,其定位依靠法官的選擇。[52]參見[德]魯曼:《社會中的法》,李君韜譯,臺灣五南圖書出版公司2009年版,第283~288頁。在法律系統的邊緣,立法和契約使得法律系統對環境變遷保持敏感,后果主義論證可以在事先對立法產生刺激,引起法律系統的反應,繼而提前融入到相應的法律規范之中。此時,后果主義論證已經與法教義學論證具備了相同的母體,區分兩者并無實際意義。在法律系統的中心,司法系統具有封閉性,在法官進行裁判的過程中,主要依靠法教義學論證,與道德、政治、經濟等外部要素均無直接相關性,后果主義論證只在數量較少的極個別案件中,為法官裁判提供指引,且此種指引必須受到法律規范的目的之限制。此種指引通過法律系統“封閉中開放”的運作,往往被內化為處理此后案件的法教義學論證。就此來看,在系統論法學視角下法教義學論證無可爭議的處于“內部-核心”地位,后果主義論證只能處于“外部-輔助”地位。

三、對命題的再反思:基于圖爾敏論證模型的考察

在系統論法學視角下,法律論證使得司法裁判成為可能,代價是疏離化效應。法解決的全然不是社會矛盾,而僅僅是法問題。系統論法學通過曲折復雜的途徑在法律系統內部重構了社會糾紛與沖突的環境,而且制度性地形成了一幅殘缺的圖景。法只能試圖努力與該殘缺的圖景相符合,而不是與現實環境無條件地相符合。[53]See Teubner, Selbstsubversive Gerechtigkeit (Fn.12), S.19.法律系統與外部環境相互勾連的事業,只能夠通過提升理論概念的敏感度來完成,使其像傳感器一樣,探索法律系統所處的社會環境。環境對于法律系統的“干擾”通過法律論證的過程實現,法律論證可以將法律系統所處環境之信息,帶入到法之中。[54]See Teubner, Selbstsubversive Gerechtigkeit (Fn.12), S.25.由此,法自身實現了對非法律論據的合法性使用。這時可能存在兩種不同的法律論證可能,一種是依據法律裁判所慣常期望的結果進行論證,另一種是依據可以回溯性的后果考量進行論證。

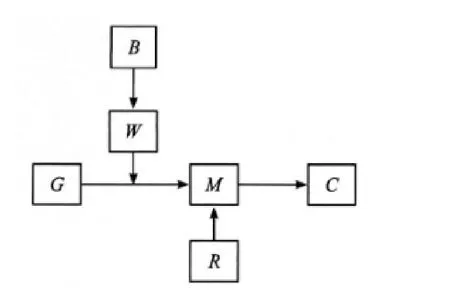

在司法裁判領域中,法律推理和法律論證系法官裁判具體個案時的核心活動。思考法教義學論證和后果主義論證之關系,自然需要在法律論證理論中找尋到合適的工具。在法律論證理論的發展中,英國學者Toulmin 提出了意在超越傳統司法三段論的Toulmin 模型,[55]圖爾敏指出,自亞里士多德以來這種形式邏輯就一直停滯不前,并不能描述和指導日常生活中真正發生著的實踐論證。為此他以實踐中的法律論證作為模型,引入了動態的、辯證的、有六大部分組成的論證模型(主張claims、予料data、證成憑證warrant、支援backing、限定詞qualifier、反駁rebuttal),認為這種模式才能更好地推進知識論的進步和實踐論證的展開。參見宋旭光:“法學視角的圖爾敏論證理論”,載《法制與社會發展》2014年第1 期,第158頁。相對于傳統的司法三段論來說,圖爾敏模型更加豐富和細致,因而對其值得關注。當然,這一模式并非是完美無缺的,德國學者Robert Alexy 認為,圖爾敏的論證理論并不能被看作是關于實踐論證的充分理論。[56]參見[德]羅伯特·阿列克西:《法律論證理論》,舒國瀅譯,中國法制出版社2002年版,第114頁。我國學者舒國瀅同樣認為,在理論上重構圖爾敏模型是必要的。[57]參見舒國瀅:“法學實踐知識之困與圖爾敏論證模型”,載《國家檢察官學院學報》2018年第5 期,第89頁。在原先的Toulmin 論證模型的基礎上,對其進行改進并加以明確化,為了方便論述,提供下圖:

圖一 Toulmin 論證模型

圖二 改進后的Toulmin 論證模型

(一)對內部證成的考察

如圖所示,N 是規范命題,也即大前提,T 是事實命題,也即小前提,經由第一輪推理,可以推導出R,也即裁判結論/法律后果。這一層面的證成屬于內部證成,體現的是裁判的可預測性。從形式上看,此種推理即亞里士多德意義上的三段論式的演繹推理,并無新奇之處。但從實質上看,此種推理并非是簡單的推理,而是包含了在事實與規范之間反復關照在內的復雜推理過程。

具言之,此種三段論模式的經歷了從涵攝模式到等置模式的過程。德國學者Arthur Kaufmann認為,涵攝模式并不是毫無用處的,每個法律獲取程序最終都以“涵攝/無法涵攝”結束,只是法學方法遠非涵攝所能窮盡。等置模式的核心是類比,且此種類比并非是單獨出現的,而毋寧是將邏輯推論,即設證、歸納和演繹整合進了自身之中。[58]關于對兩種模式的詳細論述,參見[德]阿圖爾·考夫曼:《法律獲取的程序——一種理性分析》,雷磊譯,中國政法大學出版社2015年版,第146~169頁。從整體上看,內部證成自身具備緊湊的論證結構,事實命題T 和規范命題N 屬于系列推理中的終局形態,故而在此種緊湊的論證結構中推導出的結論具備了初步的不可爭性,值得注意的是,此種初步的不可爭性,正是形式主義法治圍繞著保障法的順暢實施、實現規則之治的體現。倘若承認了作為系列推理的終局形態的事實命題T 或規范命題N,經由事實命題T 和規范命題N 運用正確推理形式推導而出的結論便具備了初步的不可爭性。

此種初步的不可爭性,在內部證成中不可以被推翻,倘若質疑此種不可爭性,只能從關于事實命題T 和規范命題N 各自的系列推理中入手,也即從外部證成層面,先去對事實命題T 和規范命題N 進行單獨或全部證偽,以推翻此種初步的不可爭性。其原因在于,后果主義論證作為一種方案,其出現的時間點是具體案件發生后,法官面對該案件時。由此,后果主義論證并非是對規范自身內容或者效力的質疑,也不是單獨針對小前提本身產生的質疑,而是對相關生活事實或者法律事實產生的質疑。故而,“后果主義論證能否取代法教義學論證”之爭論,并不發生在內部證成的維度,而只可能存在于外部證成層面。

(二)對外部證成的考察

就外部證成層面來看,在現實的案件中,往往對規范命題N 和事實命題T 這兩個前提本身存在爭論。通過論證援助B1 或B2,主張規范命題N 或事實命題T 可以作為論證的規范依據,倘若對于此論證援助B1 或B2 仍存疑問,則可以通過論證援助B1 或B2,主張B1 或B2 可以作為規范命題N或事實命題T 的論證依據。以此類推,此種B1 或B2 系列的論證援助,直至質疑消除為止。

1.對規范命題N 的考察

對于規范命題N 的爭論,主要圍繞五個命題展開(1)在法的淵源理論層面,涉及在多大的范圍內尋找相關規范的問題;(2)在法律解釋層面,涉及如何彌補大前提與小前提之間存在縫隙的問題(3)在法的續造層面,涉及到在法律存在漏洞時的法官造法問題;(4)在法的效力理論層面,涉及所引規范命題是否來自于有效的法律規范問題;(5)在法的正當性層面,涉及所引規范命題何以獲得正當性的問題。其中,(1)(2)(3)為法律方法論體系內的問題,而(4)(5)為法律方法論體系外的問題。與法律教義/后果主義關系問題相關的,是前一組問題。

此組問題可以歸納為,對于規范的解釋、理解與適用,以及在沒有相關規范時,如何進行漏洞填補這兩個層面。可以看出,此部分屬于傳統的教義學方法論之領域,也即法律解釋和漏洞填補。在此范圍內,法教義學論證足以處理此組問題。具言之,經由語義解釋、體系解釋、歷史解釋、目的解釋等傳統法律解釋理論中的解釋方法,可以對簡易案件中規范進行詮釋與解讀;在疑難案件中,可以通過類比推理、反向推論、漏洞填補、目的性擴張、目的性限縮以及法官自由的法律續造等方法對此加以解決。[59]關于傳統涵攝模式涉及的方法和傳統法律解釋理論中涉及的方法的詳細介紹,參見[德]阿圖爾·考夫曼:《法律獲取的程序——一種理性分析》,雷磊譯,中國政法大學出版社2015年版,第146~148頁。阿圖爾·考夫曼使用了兩個清晰的圖表對此加以展示。至于后果主義論證,必須服從于現行法規范,其可以被“運作上封閉,認知上開放”的法教義學論證吸收。故而,“后果主義論證能否取代法教義學論證”之命題并不發生于此維度。

2.對事實命題T 的考察

實際上,后果主義論證對以法律教義為核心的法教義學論證的挑戰,主要存在于對事實命題T的爭論層面。對事實命題T 的爭論,主要圍繞四個命題展開:(1)在核心問題層面,涉及當前法律適用的小前提即案件事實的內容問題;(2)在語言問題層面,涉及自然事實/生活事實、法律事實和案件事實的評價與判斷問題;(3)在事實選取層面,涉及如何綜合運用法律規范、經驗法則、自然法則、證據法則、訴訟規定得出案件事實的問題;(4)在規范體系層面,涉及如何綜合考慮證據法與實體法以實現個案正確裁判的問題。其中,(1)(2)分別是本體論與認識論層面的問題,屬于法律方法論體系外的問題,(3)(4)是方法論層面的問題,屬于法律方法論體系內的問題。

此組問題可以歸納為,如何經由現行法基礎識別案件事實,以實現正確裁判的問題。對于案件事實的識別是較為復雜的問題,并非僅僅通過對法律規范的解釋和續造所能解決,需要通過對自然事實/生活事實進行裁剪,以形成法律事實,繼而選取出在規范上具備意義案件事實。故而,存在探討獨立于法教義學論證的后果主義論證之必要性。

以桑本謙先生所舉的“投藥案”[60]“投藥案”案情如下:田繼偉因對張某(受害人)的工作方式不滿,逐漸懷恨在心。田繼偉往張某的水杯中投放自制藥物,時間將近兩年之久。田繼偉的投毒,導致張某患上兩側股骨頭缺血壞死等多種疾病,苦不堪言。一審判決,認定被告人田繼偉犯故意殺人罪,判處無期徒刑。田繼偉不服一審判決,提起上訴。二審裁定駁回上訴,維持原判。在二審判決作出之前,被害人因不堪忍受病痛折磨,已服安眠藥自殺身亡。為例,在刑法教義學上,在構成要件該當性層面,張某的連續投藥行為,足以評價為已經著手,同時造成了危害后果,其存疑問者,無非在于對其犯罪的概括故意的內容認定,具體言之,是故意傷害罪的犯罪故意,還是故意殺人罪的犯罪故意。犯罪嫌疑人田某的內心真意難以探求,可能會導致“客觀統一主觀”的問題,但并不是導致后果主義路徑的“推定—反證”模式的充分條件。

換言之,并不能簡單因為控方無法證明田某的主觀故意狀態系故意殺人,就應該判處其故意傷害,[61]參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第15頁。此種認定并不嚴謹。刑法教義學可采用“介入因素三標準”學說,綜合判斷田某的投藥行為與張某的死亡結果之間,是否存在因果關系:第一,田某的投藥行為對張某死亡的結果具有較大影響;第二,張某的自殺行為對張某的死亡結果具有較大影響;第三,由于田某的持續投藥行為,導致張某身患多種嚴重疾病,不堪忍受疼痛最終自殺,此種自殺行為并不異常。在三個判斷中,第一個和第三個判斷都證明,田某的投藥行為與張某的死亡結果之間具有因果關系。故而根據因果關系內容之認定,可以認定田某的犯罪故意之內容系故意殺人的故意。需要注意的是,此三個判斷認定并非是桑本謙先生論及的概率問題,[62]桑本謙指出:“提出這兩個判斷尺度,至少可以保證司法者處理案件的思路大體對頭,但僅此而已。一旦涉及概率,問題就復雜了,因為概率評估本身就是個難題。而且,一旦某個案件恰好出在概率區間的灰色地帶上,那么法律辯論中的分歧仍將無法化解。”參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第2頁。但事實上,正如文中所述,此問題并非是概率問題,而是確然已經發生的事實問題。而是確然存在的事實問題,此種情況下的第二個判斷(也即張某自殺的行為),在本案中并不作為關鍵性事實被評價。至于桑本謙先生呼吁的“區分故意殺人和故意傷害致死”的法律教義,[63]桑本謙指出:“致力于促進共識、減少分歧、恢復或增強判決的可預測性,法律教義學責無旁貸,理應創造出一條法律教義,為區分故意殺人和故意傷害致死的司法實踐提供操作指南。”參見桑本謙:“法律教義是怎樣產生的——基于后果主義視角的分析”,載《法學家》2019年第4 期,第2頁。亦可以表示如下:“倘若犯罪嫌疑人的加害行為對受害人的死亡有重大影響,且此種加害行為對引起受害人因不堪忍受加害行為帶來之痛苦而自殺這一事實而言并不異常,那么該犯罪嫌疑人的犯罪故意系故意殺人之故意”。

由此觀之,從功能主義視角出發,關于故意殺人還是故意傷害的犯罪故意內容之認定,亦可在法教義學論證的范圍內通過具備充分說服力的理論裝置替代。法教義學論證將后果主義論證內部化,后果主義論證并不能取代法律教義論證。后果主義論證主要在對事實規范T 的外部證成過程中,在“事實——證據”進路的論證中發揮作用。后果主義論證的作用并非是不可替代的,而是補充性的。從法律外在視角出發的后果主義論證,可以對從法律內在視角出發的法教義學論證予以補充。

結 語

不可否認的是,后果主義論證在解釋特定案件時具有補充性的說服力,而且有一定能力揭示更深層的因果關系。后果主義論證的核心,乃何者是值得追求的后果,但什么是值得被追求的后果,在價值相對主義者看來,可能會有多種不同甚至是截然對立的解答。重視法教義學論證的獨立性和優位性,并恰當地對其予以后果主義論證的補充,對于推進法律論證理論的縱深發展,具有重要意義。法教義學論證無可爭議的處于“內部——核心”地位,后果主義論證只能處于“外部——輔助”地位。后果主義論證系對法教義學論證的“事實——證據”進路補充,并非是法教義學論證背后的實踐邏輯,更無法取代法教義學。