探析國家間諒解備忘錄的法律性質

——兼評“印度洋海洋劃界案”

趙文文

目前國際社會,國家之間存在大量的諒解備忘錄使用的實踐,在“一帶一路”背景下為共同推進在政策溝通、設施聯通、投資貿易暢通、資金融通、人員交流等領域開展合作,實現國家間共同發展目標,將地緣毗鄰、經濟互補、人文交流的優勢轉化為務實合作、經濟增長的優勢,截至2019年10月底,中國已經同137 個國家和30 個國際組織簽署197 份共建“一帶一路”合作文件,[1]一帶一路網,https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/77298.htm,最后訪問時間:2019年11月15日。其中大部分以諒解備忘錄命名。但至今關于諒解備忘錄的法律性質尚未形成統一的國際法規則或國家實踐,沒有制定專門或者包含有關諒解備忘錄法律性質條款的國際性條約,關于諒解備忘錄的法律性質仍存在較大爭議,值得探究。一方面,研究諒解備忘錄的法律性質對規范國際法主體之間主要是國家之間的諒解備忘錄的使用起到積極的促進作用;另一方面,研究諒解備忘錄的法律性質進而分析歸納其帶來的各種可能的法律后果對相關的國際爭端的解決甚至該類國際爭端的預防具有重要意義。對諒解備忘錄的法律性質問題進行探究,分析相關學術觀點、司法實踐及國家主張,對其帶來的可能的法律后果進行分析歸納,符合現實需求,具有理論和實踐意義。

一、諒解備忘錄的內涵與外延

諒解備忘錄的使用一般表示該文件不具有法律約束力,但我們會發現一項條約有時也會被稱為諒解備忘錄,例如,1992年《關于履行轉讓有關雙重用途材料設備準則的諒解備忘錄》,[2]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第21頁。這樣的使用現狀會給國際交往帶來一定的阻礙,給人們以誤導。一方面,一些人認為因該名稱的使用,相應的文件不可能是條約;另一方面,一些人則認為相應文件因進行了條約登記而必然是條約。因而,對諒解備忘錄的法律性質進行梳理對促進國際交往地有序進行尤為重要,在對其法律性質分析之前,需要首先明確諒解備忘錄的內涵與外延。

(一)諒解備忘錄的內涵

諒解備忘錄的內涵可從以下三個層面進行分析。第一個層面,廣義的諒解備忘錄指是兩個(雙邊)或兩個以上(多邊)當事人(參加方)之間,表達了當事人(參加方)之間共同行動的合意。它通常適用于當事方(參加方)之間無法律承諾或不建立法律層面執行協議的情況。它是比君子協定更為正式的一種選擇。它不僅指國際公法意義上的一種國際文書類型,還包括私人企業之間的無法律約束力的協議及政府各部門之間、政府機構與民間組織之間的協議。[3]Investopedia, available at: https://www.investopedia.com/terms/m/mou.asp, last access on November 10 ,2019.第二個層面,狹義的諒解備忘錄指國際公法層面的諒解備忘錄,如聯合國法律事務廳編寫的《條約手冊》中規定,諒解備忘錄一詞通常用來表示典型條約或國際協定之外的、不太正式的國際文書,并指框架國際協定項下的實際的運作安排,它還用來規定各種技術性或詳細的事項。諒解備忘錄一般由一份文書組成,由國家和/或國際組織簽訂。聯合國通常與會員國締結諒解備忘錄,以便組織其維持和平行動或安排聯合國會議。聯合國還與其他國際組織締結合作諒解備忘錄。聯合國認為,如果諒解備忘錄是由當事方提交的,或者聯合國就是當事方,則這些備忘錄應具有約束力,并應予以登記。[4]聯合國條約集《條約手冊》,https://treaties.un.org/Pages/Resource,最后訪問時間:2019年11月15日。從聯合國《條約手冊》給出的定義中,我們可以確定兩點:第一,諒解備忘錄不是典型的條約;第二,諒解備忘錄在一定條件下,可被認定為非典型的條約。對于其作為當事方簽訂的或由當事方提交聯合國登記的諒解備忘錄,聯合國承認其約束力。然而,就各參加方而言,諒解備忘錄何時構成非典型條約及諒解備忘錄不構成條約會帶來哪些后果似乎并不明朗。因而,國際公法層面的諒解備忘錄既可能是較君子協議更為正式但不具備法律約束力的一種國際文書,也可能因符合某些條件而被認定為條約。第三個層面,更小范圍的諒解備忘錄僅指后者,即條約的一種名稱,例如,李浩培先生在2003年版的《條約法概論》中,在“條約的名稱”一節將其定義為處理較小事項的條約,并以1963年6月20日《美、蘇關于建立直接通信聯絡的諒解備忘錄》為例。[5]參見李浩培:《條約法概論》,法律出版社2003年版,第27頁。再如,周忠海教授主編的《國際法》一書中,在“條約的名稱”下也有類似的規定,即諒解備忘錄通常用作國際法主體間就具體問題達成協議的名稱,如1995年《中華人民共和國外交部和新加坡共和國外交部關于建立磋商制度的諒解備忘錄》。[6]參見周忠海主編:《國際法》,中國政法大學出版社2017年版,第153頁。綜上,第二個層面的諒解備忘錄更符合國際社會對其使用的現狀,也更容易帶來分歧與爭議,因此,本文主要分析第二個層面的諒解備忘錄的法律性質。

(二)諒解備忘錄的外延

依參加方的數目,可將諒解備忘錄大致分為雙邊的諒解備忘錄與多邊的諒解備忘錄,大多數是雙邊的,[7]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第44頁。從國家實踐分析也確實如此。以中國為例,依據“中華人民共和國—條約數據庫”,文件名稱中出現諒解備忘錄或備忘錄的共有534 項,其中7 項為多邊諒解備忘錄,而剩余的527 項均為雙邊諒解備忘錄。依文書的獨立性,可將諒解備忘錄分為原生性諒解備忘錄與派生性諒解備忘錄。前者自身具有獨立性,不需依靠其他國際文書而獨立存在,具有原生性的特點。與此對應,派生性諒解備忘錄表現為對原生性國際文書(主要是條約)的解釋、說明、補充。依文書的有效期限,可將諒解備忘錄分為附有效期的諒解備忘錄與不附有效期的諒解備忘錄。此外,依文書的性質,大致可以分為兩類:一類是具有法律約束力的諒解備忘錄,另一類是不具有法律約束力的諒解備忘錄。通過前文分析,最后一種分類的標準的認定尚未形成統一的國際法規則或國家實踐,在國際交往中易導致參加方的分歧與沖突。因此,本文也將主要分析諒解備忘錄獲得條約地位的條件,及無法獲得條約地位時,又將對各參加方產生怎樣影響。

二、諒解備忘錄的法律性質分析

(一)法律性質爭議分析

1.學術爭議分析

針對諒解備忘錄的法律性質的學術爭議,主要分為一元論和二元論。前者代表學者如當代國際法學者揚·克拉伯茨(Jan Klabbers)教授,他認為區分諒解備忘錄與條約是無意義的。克拉伯茨教授認為國家之間締結的每一項“協定”都具有規范性質(它以此性質試圖影響后續的行為)而并不是為了從屬于另一法律體系(如國內法)而制定的,每一項這樣的協定就是一項條約,(依據《維也納條約法公約》中所定義的)條約與諒解備忘錄之間是沒有區別的,因為它們都體現為一種協定,并宣稱存在道德和政治約束協議以及所謂“軟法”的流行觀念提出了挑戰,并認為意向并不是決定性的。[8]See Sinclair Ian, The American Journal of International Law, vol.91, no.4.Rev.(1997), pp.748-750.而著名國際法學家安東尼·奧斯特(Anthony Aust)教授提出了條約與諒解備忘錄二分法,并對克拉伯茨教授的觀點進行了批判。第一,他認為克拉伯茨教授的觀點與國際法委員會定義的條約含義不符,條約應當包含國家創設法律義務的意向;同時,依據維也納會議記錄,瑞士代表提出明確排除“政治宣言和君子協定”的提案遭到拒絕,因為這被認為是沒有必要的,這些文件由于不被“國際法所調整”已經被排除在外了。因此,條約與“政治宣言和君子協定”是有明顯區別的,這也被維也納會議記錄和國際法院的司法實踐所證實。第二,他認為克拉伯茨教授的觀點與國家自由行使(或不行使)締約權的基本原則不符,在條約法和一般國際法中沒有這樣的原則或規則要求國家之間的事物都必須以條約方式進行。第三,他認為克拉伯茨教授的觀點與國家實踐不符,事實上存在國家傾向于締結不具備法律約束力的文件,并以1997年北約成員國與俄羅斯簽訂的基礎文件為例。[9]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第42~44頁。筆者比較認同二元論的主張,聯合國大會于1970年全體一致通過的《關于各國依聯合國憲章建立友好關系及合作之國際法原則之宣言》,其中規定了國家主權平等原則,主權是一個國家最根本的屬性,是國家固有的,在國際法上體現為對內的最高權力和對外的獨立,這當然應該包含締約或者不締約的自由。此外,各參加方有關諒解備忘錄的性質之間分歧與沖突的出現及英美澳等國政府部門已針對諒解備忘錄和條約的區分出臺了相關指導性文件,二元論無論從理論還是實踐角度都更具有說服力。二元論實質僅解決了為何區分諒解備忘錄和條約,但尚未解決的是如何具體進行區分及未被認定為條約的諒解備忘錄具有什么樣的影響。

2.法律文本分析

當一項諒解備忘錄為派生性的,通常認為沒有必要確認一項輔助性文件的準確的法律性質,并適用《維也納條約法公約》第31 條之規定,它們為公約的解釋提供了寶貴的指導,應當被理解為締結這些公約的“上下文”的一部分。[10]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第31頁。《維也納條約法公約》中并無針對諒解備忘錄法律性質的直接規定,這樣的解讀僅提供了回避該問題的理由,并未給出該問題的答案,但事實上真的沒必要確認嗎?似乎并不是這樣的,國家實踐層面針對這種派生性諒解備忘錄的法律性質也會產生爭議,例如,美英希思羅機場使用者費用仲裁案。此外,對于原生性諒解備忘錄又如何進行法律適用?這些問題在公約中依舊找不到確切的答案。在諒解備忘錄大量使用的情況下,它們的法律適用問題不應再被國際公約所忽視。

3.國家實踐分析

諒解備忘錄由于保密性、不拘于形式、生效更快、易于修正等優勢在國際交往中被廣泛使用,但同時由于它們的法律性質的不確定性導致國家層面的沖突頻發。如,1963年科威特與伊拉克簽訂關于共同邊界的《伊拉克與科威特協定備忘錄》并由科威特于1964年予以登記。1990年伊拉克入侵科威特后,伊拉克堅持它從來不受該協定備忘錄的拘束。這種國家實踐中的沖突,在英美之間體現得較為突出。鑒于英美之間合作實踐,當美國國防部官員得知英國正式對諒解備忘錄提出質疑,其感到非常不安,盡管美國和大多數其他國家改府均認可諒解備忘錄的法律約束力。[11]JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, American Journal of International Law, (1994), p.822.這主要體現在美英希思羅機場使用者費用仲裁案中,英國認為本案的主要爭議文件之一1983年4月6日《關于機場用戶收費的美英諒解備忘錄》不是一項具有法律約束力的國際協議,而后來仲裁庭事實上支持了英國的主張,認定諒解備忘錄可作為潛在的重要解釋的輔助性資料,但不產生在目前的仲裁中可執行的獨立的法律權利和義務。[12]See Award on the First Question, U.S./UK [1992] Arbitration concerning Heathrow Airport User Charges, ch.6, p.131, para.6.8.到1991年底,英國、加拿大、澳大利亞等國家在簽訂國際協定時,越來越傾向于只簽署諒解備忘錄,并認為它們是“君子協定”,而不是具有法律約束力的條約。[13]JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, American Journal of International Law, (1994), p.822.至1993年,美國與英國之間約達成了22 項防務諒解備忘錄,其中有些具有條約性質,有些顯然不具備,但也被美國作為條約進行了登記。加拿大、澳大利亞與美國之間也存在這樣的問題,于是 “帽子協議”(Chapeau Agreement)的解決方式便產生了。各國之間簽訂一項屬于條約性質的帽子協議,規定有關武裝服役人員的法律地位與責任事故等方面的內容,在今后的合作防務計劃協議中需要規定這些事項時便可直接適用。這樣既滿足了美國對于某些事項上法律約束力的追求,同時也不與英國、加拿大、澳大利亞國內的締約規定相違背,此外還可以避免逐個防務協議經過議會通過的程序困境。[14]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第3~4頁。“帽子協議”也許是解決諒解備忘錄法律性質的一個新辦法,但它無法適用于所有類型的協議。在出現新情況時,還需要確定其他解決辦法。目前針對該問題,各國往往在產生國際爭端時才發現,極少能做到簽署國際文件時明確其法律性質以防患于未然。下面我們分析一下美國、英國、加拿大、澳大利亞政府部門對諒解備忘錄法律性質的主張。

(1)美國

美國法律顧問辦公室在《非約束性文件指南》中規定,應避免在文件是否具有法律約束力方面產生歧義。在談判一項不具約束力的文書時,雙方或所有各方應確認他們了解這項文書不會產生國際法下的約束性義務。對于不具約束力的文件的名稱,談判者應避免使用“條約”或“協議”。盡管不具約束力的文件通常使用諸如“諒解備忘錄”之類的名稱,但請注意僅將文件稱為“諒解備忘錄”并不會自動向美國表示該文件不受國際法約束。美國已經簽署了認為具有約束力的諒解備忘錄。[15]Guidance on Non-Binding Documents,US Department of State, available at: https://web.archive.org/web/20140927101612/http://www.state.gov/s/l/treaty/guidance/, last access on November 15 2019.

(2)英國

英國下議院新聞辦公室發布的關于條約相關的文件中規定諒解備忘錄不是條約,不受國際法調整。但這種不具約束力的協定在盟國政府之間的使用相當普遍,例如,防御方面的安排。英國政府通常沒有義務向議會提交這種性質的協議,有時可能匯報簽署情況,但內容可能不會透露。另,解釋性備忘錄不以諒解備忘錄形式公布。[16]Treaties, House of Commons Information Office, available at: https://www.parliament.uk/documents/comm ons-information-office/p14.pdf, last access on November 15 2019.同時,英國外交和聯邦辦公室在《條約和諒解備忘錄:實踐和程序指南》中規定,有些條約被稱為諒解備忘錄,這是令人困惑的。諒解備忘錄與條約之間的主要區別在于是否有意建立具有法律約束力的義務。[17]Treaties and Memoranda of Understanding (MOUs), Treaty Section Legal Directorate Foreign and Commonwealth Office, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2939 76/Treaties_and_MoU_Guidance.pdf, last access on November 15 2019.

(3)加拿大

加拿大條法司在《根據國際法沒有約束力的國際文件》(諒解備忘錄)中規定,雖然加拿大最近的實踐表明諒解備忘錄或安排不具有法律約束力,但并不是所有的國家都如此看待這樣的文書,僅稱為“諒解備忘錄”或“安排”,不足以確保該文書的一些參加方不把該文書看作受國際公法支配的協定。各部門和機構在談判一個不具有約束力的安排前,應負責查清楚其他的參加方同意該安排在國際公法上是不具有約束力的。[18]International Instruments that are not binding under Public International Law (Memoranda of Understanding), Department of Foreign Affairs, Trade and Development, available at: https://treaty-accord.gc.ca/procedures.aspx?lang=eng, last access on November 15 2019.

(4)澳大利亞

澳大利亞外交與貿易部條約秘書處在《如何選擇文書》中規定,澳大利亞認為,國際文件僅分為兩類:具有條約地位的文件和低于條約地位的文件。條約具有法律約束力,其他文件則絕對不具有。我們與之談判文書的其他國家有時會認為低于條約地位的文書可能具有法律約束力。旨在僅記錄各方關于其未來意圖的文件,通常(但不總是)被稱為諒解備忘錄具有低于條約地位,但如果文件包含這樣的意圖即另一方未能履行其在文書中的承諾時,澳大利亞將可以某種方式執行這些承諾,此時該文件可獲得條約地位。因此,必須考慮該文書是否需要具有法律約束力。[19]Choose your Instrument, Department of Foreign Affairs and Trade, available at: https://web.archive.org/web/ 20140214035953, last access on November 15 2019.

綜上,我們不難發現美國與英國、加拿大、澳大利亞在諒解備忘錄的法律性質的主張上是有差異的,美國認為不應默認諒解備忘錄不具有法律拘束力,相反英國、加拿大、澳大利亞則主張默認諒解備忘錄不具有法律拘束力,但是各國都意識到這種認識上的差異,規定在外交談判中應該明確各方的主觀意圖,盡力避免因各方對諒解備忘錄效力認識上的差異所帶來的問題。

(二)諒解備忘錄與條約

通過前文的分析,我們可以發現探究諒解備忘錄的法律性質,首先我們必須解決哪些諒解備忘錄可以被認定為條約進而產生條約的法律效力。

1.條約的內涵與特征

1969年《維也納條約法公約》第2 條(a)項,稱“條約”者,謂國家間所締結而以國際法為準之國際書面協定,不論其載于一項單獨文書或兩項以上相互有關之文書內,亦不論其特定名稱如何。1986年《關于國家和國際組織或國際組織相互間的條約法公約》第2 條亦有類似的規定。李浩培先生認為,條約是至少兩個國際法主體意在原則上按照國際法產生、改變或廢止相互權利義務的意思表示的一致。[20]參見李浩培:《條約法概論》,法律出版社2003年版,第3頁。依據周忠海教授主編的《國際法》(第三版),“條約是兩個或兩個以上的國際主體(主要是國家)依據國際法締結的確定相互權利和義務關系的書面協議。”[21]周忠海主編:《國際法》,中國政法大學出版社2017年版,第150頁。依據馬呈元教授主編的《國際法》(第五版),“條約是兩個或兩個以上國際法主體(主要是國家)之間根據國際法締結的確定相互權利和義務關系的協定。”[22]馬呈元主編:《國際法》,中國人民大學出版社2019年版,第109頁。通過以上的定義分析歸納得出,條約的基本特征有五項。第一,條約的主體是國際法主體(主要指國家),條約的締結主體至少有兩個。1952年,國際法院在“英伊石油公司案”中明確指出,伊朗政府與英伊石油公司簽訂的特許協議只是一個政府與一個外國公司之間的協議,不產生國際法上的權利和義務。第二,條約以國際法為準。條約應受國際法的調整,主要體現為條約法的相關規定。締約方是否具有締約能力與締約權,協議是否為自由同意的結果,協議內容是否符合強行法規則,依據《維也納條約法公約》以上情形都可對條約的效力產生影響。第三,條約是基于國家間“合意”而締結。第四,條約的目的和內容是確定締約方之間的權利義務關系,也就是說國家的意圖在于創立、變更或廢止法律上權利義務。第五,條約通常是書面形式的。1969年《維也納條約法公約》及1986年《關于國家和國際組織或國際組織相互間的條約法公約》均要求條約的書面形式。然而,依據1969年《維也納條約法公約》第3 條(a)項之規定,本公約不適用于國家與其他國際法主體間所締結之國際協定或此種其他國際法主體間之國際協定或非書面國際協定,此一事實并不影響此類協定之法律效力。即非書面形式并不會對條約的效力產生實質性的影響,僅產生不適用《公約》的效力。1986年《關于國家和國際組織或國際組織相互間的條約法公約》也有類似的規定。基于條約的特征分析及代表性國家的主張,我們可以發現各國在諒解備忘錄的法律性質上存在分歧,但各國達成共識的是對“創立、變更或廢止法律上權利義務”的國家意圖的重視。因此,下文將主要從“創立、變更或廢止法律上權利義務”的證據著手分析諒解備忘錄和條約之間的關系。

2.諒解備忘錄與條約之間的關系

諒解備忘錄在一定條件下可被認定為條約,獲得條約的法律地位,進而對參加方產生法律約束力。正如阿諾德·鄧肯·麥克奈爾(Arnold Duncan McNair)教授[23]See JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-UK Practice Concerning the Memorandum of Understanding, American Journal of International Law, (1994), p.823.以及《維也納公約》評注所承認的外交文件的標題或其他名稱不是決定該文件是否具有法律約束力的依據,起草者的意圖才是決定性的。[24]See ILC, “Report of the International Law Commission on the Work of its 18st Session” (4 May-19 July 1966) UN Doc A/CN.4/191.但這種國家意圖僅是一個抽象的標準,認定起來并不容易,需要具體的證據以落實。下面我們將從程序和實體兩個角度尋找認定包含“創立、變更或廢止法律上權利義務”的國家意向的具體證據。

(1)程序標準

首先,我們分析國際程序標準的履行與否對諒解備忘錄效力的影響。基于對第一次世界大戰期間及其之后發現的秘密條約的憎惡與反思,自國際聯盟時期起,國際社會便開始尋求條約的公開性。1920年《國際聯盟盟約》第18 條規定“公開的和約,公開地締結,此后絕不應該有任何形式的秘密國際諒解,外交始終應該坦然、公開地進行”。此條要求聯盟的任何會員國所訂的每項條約均應立即送秘書處登記并由秘書長盡速予以公布,條約未登記以前不具有法律約束力。[25]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第267頁。1945年《聯合國憲章》第102 條也對條約的登記與公布作出了規定,“一、本憲章發生效力后,聯合國任何會員國所締結之一切條約及國際協定應盡速在秘書處登記,并由秘書處公布之。二、當事國對于未經依本條第一項規定登記之條約或國際協定,不得向聯合國任何機關援引之。”與《國際聯盟條約》規定不同的是,《聯合國憲章》中規定條約未經登記并不影響條約在締約國之間發生法律效力,僅是不得在聯合國機關援引使用。然而,聯合國的主要司法機關國際法院并沒有嚴格地適用這一規則,例如,在卡塔爾訴巴林案中,雙方當事國同意1987年的雙重換文構成一項條約,但它并沒有被登記,法院依舊對其規定給予了充分考慮。[26]See Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v.Bahrain) (Merits) [1994] ICJ Rep 4, p.112, paras.17-9.由此,我們可以發現條約的登記行為可構成對國家意向認證的證據,但不是決定性證據。此外,第102 條并沒有說明登記義務的承擔者,由一國單方進行登記也是被準許的,此時,登記行為僅可作為該當事國將文書作為一項條約的證據,其他當事國不抗議也不必然證明其對文件條約性質的接受,因為國家不具有監視條約登記的義務。[27][英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第30頁。聯合國《條約手冊》雖然規定秘書處的審查登記文件的三項標準即“至少有兩個具有締約能力的當事方;具有確立國際法律義務的意向;該文書以國際法為準”,[28]聯合國條約集《條約手冊》,https://treaties.un.org/Pages/Resource, 最后訪問時間:2019年11月15日。但更多是做形式意義上的審查并尊重登記國的意愿。例如,1980年到1989年在聯合國登記的條約中有四項由美國進行登記的文件明顯屬于諒解備忘錄。[29]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第271頁。綜上,聯合國秘書處登記一份文書并不賦予它任何其所不具有的地位,但登記行為可作為證明國家意向的證據之一。

其次,我們分析國內程序標準的履行與否對諒解備忘錄效力的影響。1969年《維也納條約法公約》第9 條至第18 條規定了條約的締結程序:議定約文、認證約文及表示接受條約拘束。同時通過“國家代表在條約約文上,或在載有約文之會議最后文件上簽署,作待核準之簽署或草簽”等方式表示對締約國內締約程序的尊重。但這種尊重的前提是國家代表應該在談判或者簽署時通過正式的方式表達文件需經批準的意思,否則,似乎無法阻礙國際文件對其產生的法律約束力。正如上文所述,國家不具有監視條約登記的義務,國家亦不具有監視他國國內締約程序規定之義務。《維也納條約法公約》第27 條亦規定一當事國不得援引其國內法規定為理由而不履行條約。綜上,國際文書的國內程序無法對國際文書產生法律約束力帶來阻礙,但同樣也可作為證明國家意向的證據之一。

(2)實體標準

判斷一份國際文書是否屬于有國際法上有約束力的文件,取決于它是否在簽字國之間確立了一種具體的權利義務關系,以及簽字國在簽署該文件時的真實意圖是否旨在確立這種相互關系。除了文書中有明文規定該文書的法律性質及相關法律后果外,該如何從實體角度考察國際文書簽字方的主觀意圖?國際法院關于愛琴海大陸架案的判決具有重要的參考價值。1978年國際法院判決希臘與土耳其愛琴海大陸架案中認可“公報”在一定條件下可被認定為條約,在決定《布魯塞爾聯合公報》中所體現的行為或事項的性質時,法院必須首先注意該公報的實際措辭及起草情況。[30]李浩培:《條約法概論》,法律出版社2003年版,第28頁。起草情況主要指文本談判協商簽署過程中國家的態度表達,這一標準實質上也給國家帶來了巨大的解釋空間且更多涉及歷史資料的收集以證明自己或對方是否具有締結具有法律約束力的國際文件的意圖。隨著時間的流逝,無論是各當事國的舉證還是國際裁判機構的認定,關于締約過程中各方的意圖都略顯復雜。與此相比,文件的實際措辭似乎是一個更為明了的標準,且各國也開始注意文書措辭方面區別,美國、英國、加拿大、澳大利亞等國家均在相關文件中對不同效力文書的措辭進行區分,其中較為完善的是英國。

表一 用于表示非條約性質的諒解備忘錄和其他安排的術語[31] See Treaties and Memoranda of Understanding (MOUs), Treaty Section Legal Directorate Foreign and Commonwealth Office, available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/293976/Treaties_and_MoU_Guidance.pdf, last access on November 19,2019.

除了措辭之外,部分國家對簽署主體也有一定的規定。與具有一定的獨立權力,可以在部門對部門級別簽署具有法律約束力的國際協議的美國國防部不同,英國國防部、加拿大國防部和澳大利亞國防部在沒有外長授權的情況下,一般無法簽訂此類協議。[32]JOHN H.McNeill, J, International Agreements: Recent U.S.-U.K Practice Concerning the Memorandum of Understanding.American Journal of International Law, (1994), pp.824-825.

經過檢索中國的條約數據庫(該數據庫更新至2016年底)[33]中國條約數據庫,http://treaty.mfa.gov.cn/Treaty/web/index.jsp,最后訪問時間:2019年11月19日。,可以發現從2010年我國簽署的諒解備忘錄出現效力條款,但是使用的情況似乎有些混亂,主要有三種模式;第一,具有效力條款同時規定文件生效期限,如2010年《中國國家能源局與巴基斯坦伊斯蘭共和國石油和自然資源部關于成立能源工作組的諒解備忘錄》,其中規定本諒解備忘錄對雙方不具有法律約束力;第二,具有語意不明的效力條款,如2010年《中華人民共和國環境保護部與加拿大環境部環境合作諒解備忘錄》,其中規定本備忘錄的任何規定不影響雙方在已有的雙邊或多邊協議中的義務;第三,不具有效力條款但規定文件生效期限,如2010年《中華人民共和國政府與瑞典王國政府在文化領域合作諒解備忘錄》。基于此,我們發現目前我國的諒解備忘錄的使用存在一定的問題。第一種模式下,文件本身不具有法律拘束力,那么文件生效期限內的效力依據在哪,這個問題不是我國的獨有的,應該是諒解備忘錄的原生問題,具體的效力依據將在下文進行分析;第二種模式下,規定了該文件效力低于其他已有的協議,但是與未來的協議之間的關系及文件自身的法律性質卻并未明確;第三種模式下,我們似乎也不能輕易得出結論,未規定效力條款的諒解備忘錄均具有(或不具有)法律拘束力,畢竟我國尚未出臺類似美英等國的指導性文件以規定諒解備忘錄的法律性質。

3.諒解備忘錄較條約的優劣分析

依安東尼·奧斯特教授的觀點及國家的實踐情況,諒解備忘錄與條約是兩種不同類型的國際文書。一方面,諒解備忘錄由于保密性、不拘于形式、生效更快、易于修正等優勢作為條約的補充在國際交往中被廣泛使用,但同時也是這種效力層級的差異和不確定性,導致國際社會普遍認為諒解備忘錄不如條約重要,甚至不重要。第一,從遵守層面,因為諒解備忘錄沒有法律拘束力,有時會導致參加方不那么認真實施其承諾,這種做法忽視了政治承諾及政府誠信的事實。第二,政府官員對其有一種輕視的傾向,認為諒解備忘錄的起草無需像制定條約那樣予以密切的注意,這也實際上帶來了各國諒解備忘錄與條約使用混亂的現狀。第三,因為諒解備忘錄的法律拘束力問題,往往缺少國內立法以履行。第四,由于諒解備忘錄不必公開,往往也很難查找,這無疑會助長“秘密協議”的重生。[34]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第39~41頁。

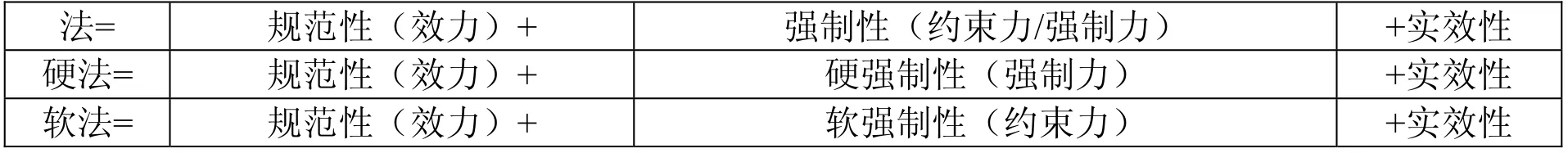

(三)諒解備忘錄與軟法

荷蘭學者琳達·森登( Linda Senden)認為軟法是一種制定法意義上的行為規則,雖然不具有法律強制拘束力,但卻可能具有某種(間接的)法律效果,而且目的也是為了產生而且有可能產生實踐影響。[35]Linda Senden, Soft Law in European Community Law, Oxford: Hart Publishing, 2004, p.112.國內具有代表性的是羅豪才教授的界定,他認為 “‘硬法’是指那些需要依賴國家強制力保障實施的法律規范而‘軟法’則是指那些效力結構未必完整無需依靠國家強制保障實施,但能夠產生社會實效的法律規范。”[36]羅豪才、宋功德:“認真對待軟法”,《中國法學》2006年第2 期,第4頁。張龑教授從法概念的四維意義上理解硬法和軟法。

表二 硬法、軟法與法的關系[37] 參見張龑:“軟法與常態化的國家治理”,載《中外法學》2016年第2 期,第320頁。

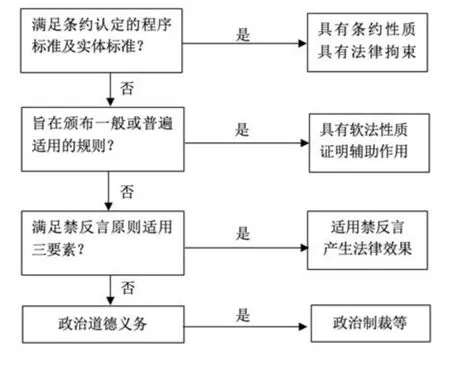

張龑教授在此基礎上進一步分析硬強制性很好理解即規范性,而軟強制性的背后應該是常規性。[38]參見張龑:“軟法與常態化的國家治理”,載《中外法學》2016年第2 期,第321頁。在國際法的語境下,我們不禁聯想到國際習慣法的物質要素,而心理要素的缺失也讓其效力上存在一定的瑕疵,但這并不意味著,構成軟法的諒解備忘錄毫無意義。第一,國際軟法為某些事實上已經存在的國際習慣或國際法規范起到證明的效力。第二,國際軟法還經常在實踐中被國際司法機構援引。第三,國際軟法主要對某些國際爭端起了協調與妥協的作用,從而緩和了該地區的緊張局勢,為該地區的和平與穩定創造了條件。第四,國際軟法在某些國際性問題如環境問題、人權問題上提高了全球性共識,引起了國際社會的廣泛關注。[39]參見段婷:“國際軟法的概念及作用分析”,載《現代商貿工業》2011年第13 期,第76頁。但并不是所有的諒解備忘錄都可定性為軟法,只有那些旨在頒布一般或普遍適用的規則(盡管沒有法律拘束力)才可以被認定為軟法,然而這種類型的諒解備忘錄都是多邊的,比較而言,大多數的諒解備忘錄是雙邊的。[40]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第44頁。

(四)諒解備忘錄與禁反言原則

從1929年的塞爾維亞貸款案開始,經過長期的發展,禁反言被明確作為一項國際法規則廣泛適用于國際司法實踐,并且已經發展出較為完整的適用規則。伊恩· 布朗利認為,法庭可能利用禁止反言原則來解決模棱兩可的問題,并且將其視為一項公平與正義的原則,其內容可以被一些原則所吸收。[41]向仲俠、李蘭:“國際法上的禁反言原則”,載《政法論壇》2010年第25 期,第160頁。李浩培先生在《條約法概論》中講到條約法淵源時,明確指出諸如禁止反言原則等的一般法律原則也是條約法“不可輕視的淵源”。[42]李浩培:《條約法概論》,法律出版社2003年版,第41頁。學者普遍認為,一般而言,禁止反言在國際法的淵源中屬于獨立的一項法律原則。同樣并不是所有的諒解備忘錄都可以適用禁反言原則,一般認為在國際法上適用禁反言規則要滿足三個條件:第一,產生禁反言的聲明必須是明確且沒有歧義的;第二,聲明必須是自愿無條件并且是有授權的;第三,一方需對另一方的聲明產生善意的信賴,即信賴方會因為聲明的違反而受損或者聲明方因信賴方的信賴而受益。[43]D.W.Bowett, Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence, 33 Brit.Y.B.Int'l L.176 ,1957, p.202.因此,我們發現不具有法律拘束力的諒解備忘錄在一定條件下也可以具有法律效果。

圖一 諒解備忘錄法律性質歸納

三、“印度洋海洋劃界案”評析

(一)歷史背景

索馬里和肯尼亞是東非沿海的鄰國。索馬里位于非洲之角,它的西南部與肯尼亞接壤,肯尼亞則與東北部的索馬里共享土地邊界,其海岸線面向印度洋。兩國于1982年12月10日簽署了《聯合國海洋法公約》。肯尼亞和索馬里分別于1989年3月2日和1989年7月24日批準了《聯合國海洋法公約》,該公約于1994年11月16日對各締約方生效。2009年4月7日,肯尼亞外交部長和索馬里國家計劃與國際合作部長簽署了《肯尼亞共和國政府與索馬里過渡時期聯邦政府之間對于超過200海里的大陸架外部界限提交給大陸架界限委員會彼此無異議的諒解備忘錄》(以下簡稱“諒解備忘錄”)。2014年8月28日,索馬里聯邦共和國提交請求書,對肯尼亞共和國提起訴訟,涉及印度洋海洋空間劃界問題。2015年10月7日,肯尼亞就法院管轄權和請求書的可受理性提出初步反對意見。法院于2017年2月2日對初步反對意見作出判決[44]判決結果如下: (1)以十三票對三票,駁回肯尼亞共和國提出的第一項初步反對意見(管轄權)中以 2009年 4月 7日諒解備忘錄為依據的內容; 以十五票對一票,駁回肯尼亞共和國提出的第一項初步反對意見(管轄權)中以《聯合國海洋法公約》第十五部分為依據的內容; (2)以十五票對一票,駁回肯尼亞共和國提出的第二項初步反對意見(可受理性); (3)以十三票對三票,認定法院具有審理索馬里聯邦共和國于2014年8月28日提交之請求書的管轄權,并認定該請求書具有可受理性。,法院雖然駁回了肯尼亞的第一項初步反對意見即國際法院認為索馬里和肯尼亞之間的諒解備忘錄無法作為阻礙法院管轄權的依據,但理由卻不是該諒解備忘錄不具有法律拘束力,而是通過分析該諒解備忘錄的締結情況證實了其目的不是建立解決雙方海洋邊界的爭端解決程序,因而不適用肯尼亞針對《國際法院規約》第36 條第2 款任擇強制性管轄作出的保留[45]“肯尼亞共和國……接受《國際法院規約》第36 條第2 款之規定,在互惠的基礎和條件下無需事先的特別同意強制性地接受對1963年12月12日之后發生的與該日之后的情況或事實有關的所有爭議的管轄,直到在可以通知的情況下通知終止該接受,但以下情況除外:1.爭端當事方已同意或應同意訴諸其他解決辦法或方法的爭端。”(聯合國,《條約匯編》,第531 卷,第114頁。)。事實上,國際法院不僅沒有否認該諒解備忘錄的效力反而首先認定該諒解備忘錄具有法律拘束力。下文將針對各方對該諒解備忘錄性質認定問題上的主張進行分析,其中,我們將著重分析國際法院論證該諒解備忘錄具有法律拘束力的邏輯與思路并進行評析。

(二)各方主張

1.索馬里的主張

索馬里認為該文件尚未完成國內批準程序,不具有法律拘束力。它認為依據《索馬里共和國過渡聯邦憲章》(2004年至2012年),“總統有權簽署有約束力的國際協議,但須經議會批準”,本案中,這樣的批準并沒有發生。盡管諒解備忘錄“沒有明確要求批準”,但有關部長得到的“授權”并不構成也不能構成索馬里放棄批準要求的“授權”。[46]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.21, para.39.因此,索馬里主張該諒解備忘錄不具有法律拘束力。

2.肯尼亞的主張

肯尼亞則從國際程序和國內程序兩個層面論述該諒解備忘錄具有法律拘束力。首先,它認為該諒解備忘錄完成了《聯合國憲章》第102 條的登記程序,應對締約雙方具有法律約束力。其次,肯尼亞認為索馬里總理以“全權證書”方式授權部長簽署諒解備忘錄,同時諒解備忘錄明確規定了兩位部長“均由各自政府正式授權”。在批準方面,諒解備忘錄并未提及批準的必要性,反而規定了“簽署后”產生“絕對的”效力。此外,“雙方之間沒有任何交流表明雙方曾經考慮過批準的要求”,亦沒有證據表明其代表曾被告知過這一要求。肯尼亞認為,2009年4月,索馬里向大陸架委員會提交的關于外大陸架的初步信息也證實了諒解備忘錄的有效性。[47]2009年4月14日,索馬里向聯合國秘書長提交了關于200 英里以外的大陸架外部界限的初步資料,并附有諒解備忘錄的副本。肯尼亞還主張,2009年8月19日(索馬里議會表決不久后),索馬里總理致聯合國秘書長的信中并沒有質疑諒解備忘錄的有效性,而是在之后才提出質疑[48]2009年8月1日,索馬里臨時聯邦議會否決了該文件。2010年3月2日,索馬里常駐聯合國代表在轉發了索馬里總理于2009年10月10日寫的信,通知聯合國秘書長,該諒解備忘錄已被索馬里議會拒絕,并要求將其視為“不可采取行動”的文件。2014年2月4日,索馬里外交和國際合作部長在給聯合國秘書長的信中堅持認為,“該諒解備忘錄尚未生效”。。肯尼亞認為,與索馬里國內法的任何抵觸均不影響諒解備忘錄在國際法下的有效性。[49]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.22, para.40.因此,肯尼亞主張該諒解備忘錄具有法律拘束力。

3.國際法院的判決

國際法院主要依據以下四點分析論證該諒解備忘錄具有法律拘束力。第一,文件明確規定雙方代表經過授權且該文件簽署即生效,然而并沒有提及批準的問題。第二,肯尼亞沒有了解索馬里國內法的義務。正如法院指出的“各國沒有任何法律義務隨時了解其他國家的立法和憲法發展情況,盡管這些情況可能對國際關系很重要或可能變得很重要”。第三,索馬里有義務明確表示其對文件效力的質疑。2009年8月19日,在諒解備忘錄被索馬里議會拒絕之后,索馬里總理在給聯合國秘書長的信中并沒有質疑其有效性。同時,索馬里亦從未將受到諒解備忘錄約束的任何效力缺陷直接通知肯尼亞。第四,國際法院援引了《維也納條約法公約》第45 條,指出一國不得因其國內法關于締結條約的權限的規定為基礎主張條約無效。[50]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.25, para.49.鑒于上述情況,國際法院得出結論,諒解備忘錄是有效的條約,該條約在簽署后即生效,并根據國際法對當事方具有約束力。[51]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.25, para.50.

(三)判決評析

國際法院的判決應該說幾乎完全采納了肯尼亞的主張,論證思路清晰,邏輯嚴密。同時針對“簽署后即生效”這一表述的論證是值得我們去研究的,“生效”(enter into force)的含義是發生條約性質的法律拘束力還是僅發生諒解備忘錄的法律效果,[52]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, pp.19-20, para.37.很明顯不僅是國際法院甚至是當事國雙方均達成共識即為發生條約性質的法律拘束力。但在中國的條約數據庫中,存在很多諒解備忘錄文本中有類似的表述,例如,2010年《中國國家能源局與巴基斯坦伊斯蘭共和國石油和自然資源部關于成立能源工作組的諒解備忘錄》,但同時亦規定本諒解備忘錄對雙方不具有法律約束力,因此關于“生效”的表述在國家適用實踐中應該說并未給予應有的重視。此外,在本案中,我們從該諒解備忘錄的文本出發,按照前文提出的程序標準和實體標準也可以得出與法院判決完全相同的結論。

首先,就程序標準而言,肯尼亞向聯合國登記機關作出了條約登記而索馬里對這一登記行為是知曉的,甚至在國內議會程序結束后也未立即向聯合國登記機關表示對文本效力的質疑,同時依據《維也納條約法公約》第45 條之規定,我們可以得出結論該諒解備忘錄的程序上不存在瑕疵甚至是可以作為雙方均認可文本法律拘束力的有力證據。其次,就實體標準而言,雙方在文件起草及簽訂過程中,代表均以“全權證書”的形式得到授權,且雙方對“簽署后即生效”的表述亦無爭議。2009年4月14日,索馬里向聯合國秘書長提交了關于200 英里以外的大陸架外部界限的初步資料,并附有諒解備忘錄的副本。[53]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, pp.14-15, para.17.2009年8月19日(議會表決后),索馬里總理在致聯合國秘書長的信中亦提及諒解備忘錄,并重申索馬里同意大陸架委員會考慮肯尼亞的意見。[54]Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v.Kenya), Preliminary Objections (Merits) [2017] I.C.J.Reports, p.15, para.18.此外,就文本的具體措辭而言,正文7 個條款中出現了4 次shall(應該),還出現了agree(同意)、enter into force(生效)等條約用語。綜上,經過程序標準和實體標準的分析我們可以得出結論,雙方具有“創立、變更或廢止法律上權利義務”的意向,因此,該文本具有條約性質,對雙方均具有法律拘束力。

結 論

本文在對諒解備忘錄的內涵與外延進行歸納后,首先分析了諒解備忘錄與條約之間的關系,在滿足程序標準及實體標準的情況下,即在可推知國家具有“創立、變更或廢止法律上權利義務”的共同意向的情況下,諒解備忘錄可被認定具有條約性質進而產生法律拘束力;其次,分析了諒解備忘錄與軟法之間的關系,當其旨在頒布一般或普遍的適用規則時,可發揮軟法的作用,但由于雙邊的諒解備忘錄居多,軟法規則在諒解備忘錄的適用上具有很大的局限性;最后,分析了諒解備忘錄與禁反言原則的關系,在諒解備忘錄滿足禁反言原則適用的三要素時,其可具有一定的法律效果,給國家行為以約束。此外,在上述規則均不適用的情況下,諒解備忘錄似乎僅可在政治或者道義領域產生影響。綜上,我們可以發現諒解備忘錄在一定條件下也可以帶來法律后果,那么不將其視為條約又有什么意義呢?安東尼·奧斯特教授很好地回答了這一疑問,他認為一項條約和一項諒解備忘錄之間的區別可能顯得相當微妙,但在法律與外交中,微妙卻是一種必然。[55]參見[英]安托尼·奧斯特:《現代條約法與實踐》,江國青譯,中國人民大學出版社2005年版,第46頁。