“十四五”時期財政支持廣西創新驅動再提速的建議

廣西財政廳課題組

一、緒論

隨著世界經濟對知識的依賴性不斷增強,經濟發展方式也由要素驅動逐漸轉變為創新驅動,國家創新體系作為國家創新的核心內容,很大程度上決定了國家在全球的競爭力。要全面貫徹新發展理念,深入破解經濟發展中的突出矛盾,必須加快實施創新驅動發展戰略,轉變經濟發展方式,調結構、穩增長,促進經濟發展提質增效。

習近平總書記在黨的十九大報告中指出,創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。黨的十九大報告提出,堅定實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略等“七大戰略”決勝全面建成小康社會。創新成為引領地方發展的重要力量,一些地方依靠創新已經走在全國前列。例如,京津冀協同創新共同體的建設,正在支撐引領京津冀區域協同、一體化發展;蘇州工業園區成為全國首個開放創新綜合試驗區,引領全國開發區轉型升級和創新發展;依托大數據產業的迅速發展,貴州成為西部地區創新驅動發展的亮點。還有很多地方正在借助科技創新、商業模式創新,推動本地區特色優勢產業發展、品牌建設和民生改善。

科技創新對廣西發展來說格外關鍵和緊迫。“十三五”期間,廣西深入實施創新驅動發展戰略,完善科技創新體制、提升原始創新能力,全面推進大眾創業、萬眾創新,科技創新取得了長足進步。近來,為貫徹落實國家關于實施創新驅動發展戰略的工作部署,廣西先后出臺《貫徹落實創新驅動發展戰略打造廣西九張創新名片工作方案(2018~2020年)》《廣西科技創新支撐產業高質量發展三年行動方案(2018~2020年)》,以期通過科技創新推動區域經濟高質量發展,加快創新型廣西建設。

作為科學發展和技術進步的物質基礎,科技投入是科技領域必不可少的部分,是科技領域中的戰略投資,也是國家、地區間的經濟比拼的核心環節。為了促進科技進步和自主創新,更有效地推進創新型廣西建設,有必要對“十四五”時期財政支持廣西驅動再提速問題進行研究,以進一步明晰財政支持“十四五”創新驅動發展的主要思路與突破口,加大財政扶持全區創新驅動發展戰略的重大需求和關鍵核心技術,實現“十四五”期間自治區財政支持創新驅動再提速,著力促使廣西未來五年形成財政支持“科技樹” “成果林”,集聚創新鏈效應,有效提升全區科技創新治理支撐產業結構優化、升級的綜合能力,加快全區經濟高質量發展。

二、文獻綜述

西方國家非常重視財政科技支出對科技發展的影響,較早對與技術發展相關的經濟增長理論進行了研究,隨著多年的發展,經濟增長理論體系逐步完善。熊彼特在《經濟發展理論》中系統提出了技術創新理念,他將科技創新定義為經濟增長的核心要素,是推動國家經濟增長的重要動力。索洛于1956年提出了新古典經濟增長模型,以資本和勞動作為投入進行經濟增長研究。隨后,產生了以技術進步作為內生變量來研究的新經濟增長理論。其中,典型的羅默知識溢出模型和盧卡斯人力資本模型,強調科技進步對經濟增長的重要性,在沒有外力作用的情況下,技術進步是經濟增長的主要原因。20世紀中期,西方學者開始對財政科技支出效益問題感興趣,逐漸開展科技支出對企業科技創新影響的研究。Blank等(1957)認為得到財政科技支持的企業,在企業資金流動環節更能促進企業資金的投入。Barro等(1992)認為在國家財政總支出中,如果科技財政支出占比較合理,則對國家經濟增長帶來利好的效益,如帶動國內生產總值的增長。Klette等(1999)對挪威科技企業的相關數據進行了收集分析,得出財政科技補貼有助于企業研發投入的增長。Liddicoat(2002)以美國多年的財政科技支出數據進行分析,認為科技人力投入對專利產出有著顯著的正向影響。Winter(2005)就財政投入對科技創新能力的關聯進行了分析,認為財政投入刺激對持續提升科技創新能力有著較大的作用。

20世紀90年代以來,國外逐漸重視財政科技支出的績效評價考核,發達國家形成了各自的績效評價體系。美國國會于1993年通過了《政府績效與結果法案》,規范了績效評價考核,并要求所有的聯邦機構向公眾公開績效狀況。2001年9月歐盟委員會發表了14項國家科技指標,隨后西方發達國家紛紛出臺相關法律法規,成立科技評價部門,通過選取相關指標對財政支持項目進行績效評價,有效提升了財政科技支出的效益。Drongelen等(1997)提出了政府財政科技支出績效評價需要注意的事項,在進行績效評價時要充分考慮相關單位的要求,并進行后續調整,使績效評價更加規范化和合理化。Perna等(2014)對財政科技支出績效指標進行了分析,研究了財政科技支出對績效的影響。

國內許多學者關注地方層面財政科技支出對科技創新的影響。古利平等(2006)選取專利與創新投入資金和研發人員指標,對中國的創新投入與產出進行回歸量化分析,結果表明中國的創新投入和產出具有較高的彈性,政府的財政科技支出對科技創新作用較大。陳廣漢和藍寶江(2007)選取了國內三種專利的申請量與授權量,通過多年度各省市的數據進行計量分析,發現R&D經費支出等對發明申請量有著正面影響。葉子榮等(2011)利用知識產生函數,分析了財政科技支出對科技創新的影響,結果發現科技財政對代表技術創新的發明專利產出有顯著的正向影響。陳仲常(2007)選取相應模型對影響地方政府公共財政支出效率的因素進行分析,研究中、東、西部地區的公共支出效率趨勢,指出對西部地區不僅要加大科技投入而且要優化資源配置,要根據地區的發展情況有針對性地制定公共財政政策。楊海波和茍民華(2012)采用計量分析對蘇州市財政科技支出與自主創新能力的關聯進行分析,結果表明,從長期來看財政科技投入對自主創新能力有正向的均衡關系。

針對財政科技支出規模的影響,國內學者也進行了分析。肖鵬等(2004)通過財政科技投入的國際比較以及我國科技投入的現狀分析,發現我國科技投入較發達國家較少,政府研發投入占政府財政支出的比例以及政府研發投入占GDP的比重與發達國家相比存在不小的差距。李想(2012)收集了2002~2009年我國財政科技撥款以及R&D內部經費支出等數據進行分析,指出我國財政科技支出力度不足、結構不合理的現狀。賀西子(2012)對重慶科技支出總量規模進行了研究,并選用Krass計量方法求取重慶財政科技支出的最優規模,提出了優化的對策建議。趙建強等(2012)通過選取相關指標構建模型計算各省份財政支出與科技支出對科技貢獻率的差額,根據結構特征進行解釋,結果表明多數省區財政科技支出偏離合理范圍。烏蘭等(2015)對西部地區財政科技支出問題進行了闡述,認為西部財政科技支出不足影響了科技創新發展。

在財政科技支出績效評價方面,彭鵬等(2003)對“九五”以來我國科技投入總量和結構進行分析,指出我國存在財政科技投入總量不足,科技管理體制影響投入效益等問題。張青等(2006)圍繞地方政府科技投入,從多因素考量績效評價,得出了一套評價的工作思路,為政府科技投入績效評價提供了一定的理論參考。羅衛平等(2007)通過選取評價指標,采用DEA法,對廣東省部分地市進行科技投入績效評價,求取廣東21個地市投入產出效率,并對科技投入績效進行排名,并找出了最優的五個城市。梁淑美等(2012)通過因子分析優化績效評價指標體系,實證分析了我國各省市的財政科技支出相對效率,結果表明東部地區財政科技支出效率遙遙領先,提出要加快東西部科技資源交流的建議。段春燕等(2013)收集了“十一五”期間浦東新區財政科技投入數據,選取5個一級指標、12個二級指標構建績效評價指標體系,并運用灰色系統理論進行了財政科技投入績效評價。孫穎等(2018)選取2007~2015年數據,對福建省部分地市政府科技投入進行評價,結果表明外部環境與隨機誤差對績效影響顯著。

三、財政支持廣西科技創新發展基本情況

(一)發展概況

1.廣西的研發資金投入穩步提升。研發資金是創新資源的另一核心要素,近些年,廣西研發資金投入穩步提升,為科技成果產出提供了重要的資金保障,廣西對科技創新的投入力度正穩步加大。

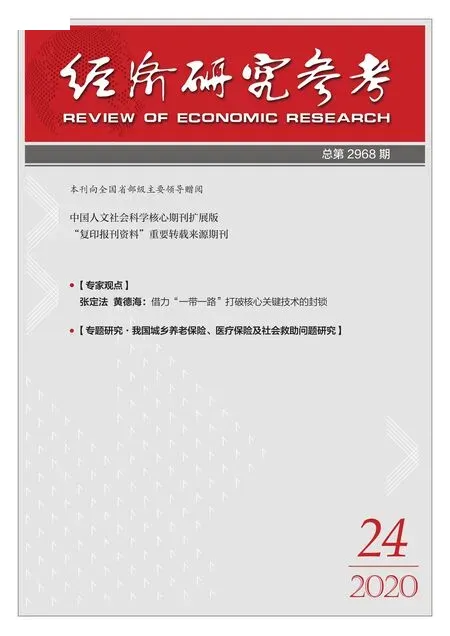

從R&D經費支出來看,如圖1所示,廣西R&D經費支出從2013年的107.68億元增長至2018年的144.85億元。除2015年R&D經費支出有所收窄外,2013~2018年,廣西R&D經費支出呈上升趨勢,表明廣西對科技創新的重視程度日益加強。

圖1 2013~2018年廣西R&D經費支出變化情況

尤其是2017年,研究與試驗發展經費支出比上年增加了近25億元,增長20.75%,該跨越式的增長得益于2016年廣西實施創新驅動發展戰略,在保持原有科技經費穩定增長的基礎上,設立創新驅動發展專項資金,2017~2020年規模為50億元,同時撬動更多的社會資本投向科技創新。

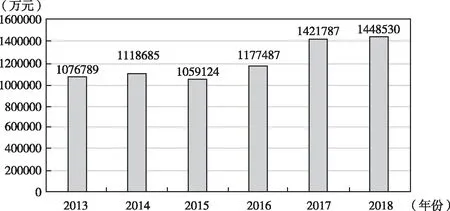

從R&D經費來源看,政府、企業是科技活動經費的主要來源,其中企業是研發經費投入的主體。一個地區的研發投入結構與該地區創新主體的分布結構緊密相關,廣西企業研發經費投入均超過其政府研發經費投入。如圖2所示,從2013年開始,廣西企業研發經費投入占總研發經費投入70%左右,政府研發經費投入占總研發經費投入20%左右。

圖2 2013~2018年廣西R&D經費來源情況

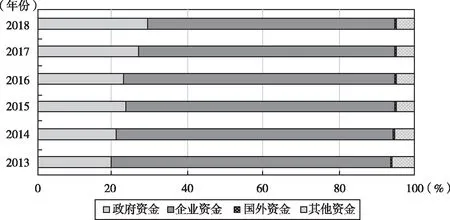

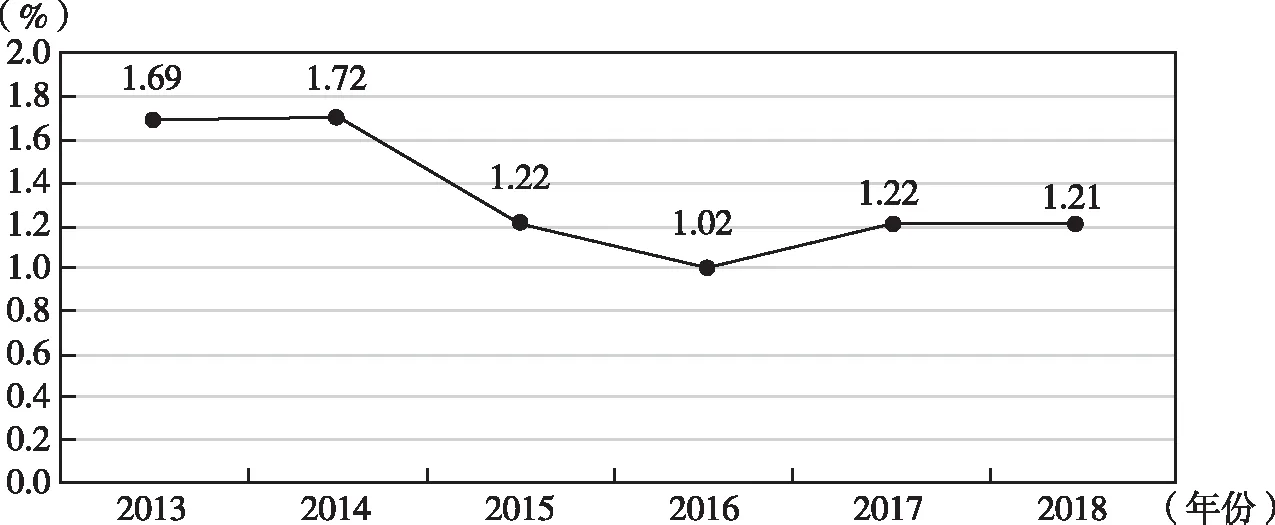

從地方財政科技撥款來看,2013~2014年,政府對科技的財政支持力度增大,廣西財政科技撥款從54.36億元上升到59.93億元,科技撥款占財政支出的比重從1.69%增長到1.72%;后續兩年廣西財政科技撥款有所回落,2016年,廣西財政科技撥款降低為45.20億元,科技撥款占財政支出的比重為1.02%;2017年廣西對財政支持力度加大,廣西財政科技撥款回升至60.04億元,科技撥款占財政支出的比重為1.22%;2018年廣西財政科技撥款增至64.43億元,科技撥款占財政支出的比重為1.21%。在2015年和2016年兩年政府對財政科技支持減弱后,2017年政府設立創新驅動發展專項資金,財政支持再度回升,但值得注意的是,盡管2017年地方財政科技撥款高達60.04億元,略高于2014年的59.93億元,但是科技撥款占財政支出的比重為1.22%,比2014年低了0.5個百分點,廣西財政科技撥款增量顯然跟不上財政經費增加的步伐,這表明2017年即使在創新驅動發展專項資金的支持下,廣西財政科技撥款投入力度仍有待加強(見圖3、圖4)。

圖3 2013~2018年廣西財政科技撥款情況

圖4 2013~2018年廣西科技撥款占財政支出比重

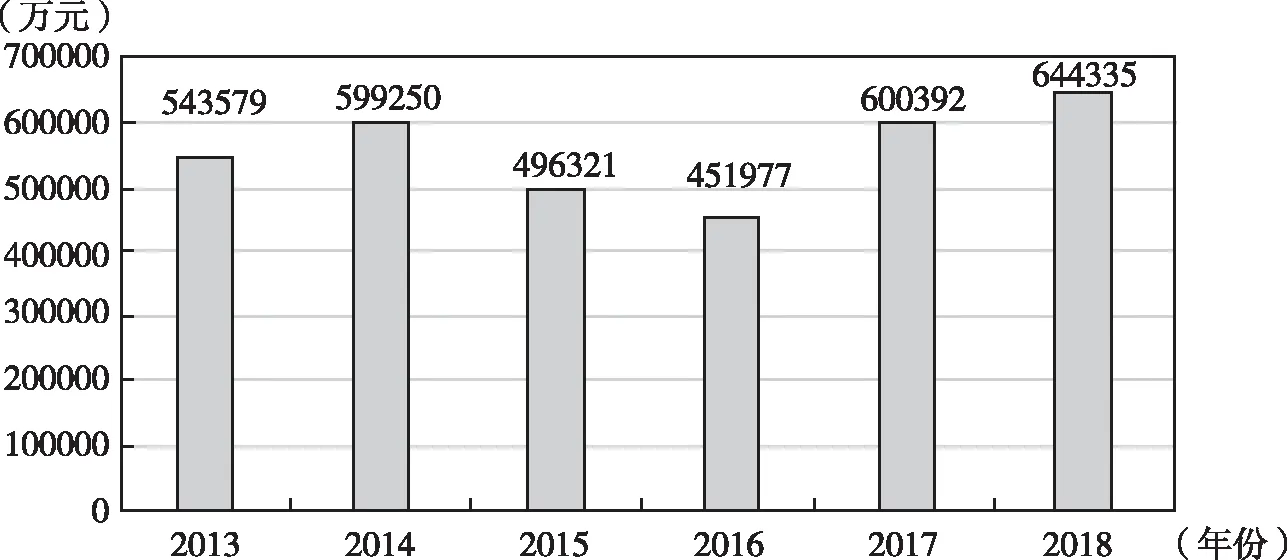

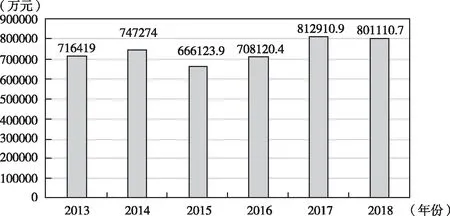

從企業研究與試驗發展經費內部支出來看,如圖5所示,大中型工業企業研發經費內部支出呈緩慢增長趨勢,2013~2014年,大中型工業企業研發經費投入逐漸增加,在2015年研發經費投入降低后,2016~2017年研發經費投入逐漸回升,2017年研發經費投入達到了81.29億元,2018年較2017年企業研發經費投入略有下降。企業作為技術創新的主體,其創新水平是決定區域創新能力的核心要素,政府應引導企業逐步加大研發經費投入,顯著提高企業的創新能力。

圖5 2013~2018年廣西大中型工業企業研發經費內部支出

2.科技產出規模不斷擴大。科技成果產出反映了地區的科學研究能力、技術發明能力及創新活躍程度。論文與專利是知識創造活動的結果,是科技創新活動的直接產出,專利成果是科技成果中最有顯示度的科技成果,故以專利成果來把握廣西科技成果的數量情況。

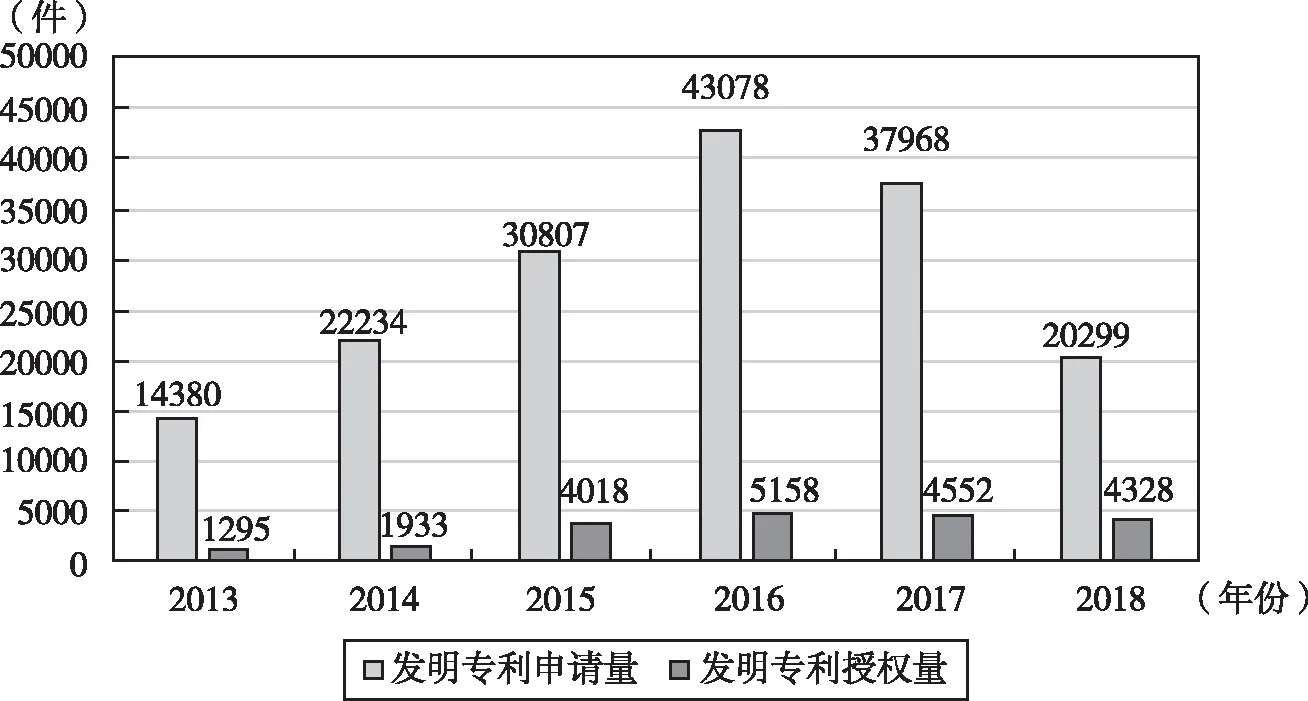

隨著科技創新發展戰略的深入實施,廣西科技創新能力日益提升,在創新資源大量投入支持下,2013~2016年,科技成果產出規模在不斷擴大。科技成果產出具有一定的滯后性,其變化與科技資源投入有較為顯著的正相關關系,因為科技資源投入并不會對科技成果產出產生立竿見影的效果,而是要有一段時間的積累。從2017~2018年的發明專利申請量及授權量均呈現下降趨勢(見圖6),很有可能是由于2015~2016兩年財政科技經費回落所造成的,這種變化很好地響應了投入科技資源對科技成果產出的滯后性。因此,加大財政科技投入對于增加科技成果產出意義重大。

圖6 2013~2018年廣西發明專利申請受理及授權量

3.創新驅動發展專項資金使用情況。2016年9月,廣西壯族自治區人民政府發布《中共廣西壯族自治區委員會 廣西壯族自治區人民政府關于實施創新驅動發展戰略的決定》,自治區2017~2020年將安排50億元,通過設立創新驅動發展專項資金支持科技創新,在傳統優勢產業、先進制造業、新一代信息技術、互聯網經濟、高性能新材料、生態環保、優勢特色農業、海洋資源開發利用、大健康產業等領域精心打造九張在全國具有競爭力和影響力的創新名片。2017~2019年,廣西通過科技廳安排創新驅動專項資金345074萬元,另外直接安排國家海洋局第四海洋研究所科研中心建設15000萬元,合計360074萬元。2020年,廣西通過科技廳安排創新驅動發展專項資金26556.19萬元,另外直接安排華為信息生態產業合作區4000萬元,合計30556.19萬元。

經費安排具體分為如下五大類。

(1)廣西科技重大專項。

①傳統優勢產業。2017年至今,在傳統優勢領域,共立項21項,項目經費總投入19805萬元,研發總投入56165萬元。其中,2017年立項16項,項目經費投入13805萬元,研發投入44865萬元;2018年立項3項,項目經費投入2200萬元,研發投入5600萬元;2019年立項2項,項目經費投入3800萬元,研發投入5700萬元。

②先進制造業。2017年至今,在先進制造業領域,共立項68項,項目經費總投入81710萬元,研發總投入439075萬元。其中,2017年立項15項,項目經費投入20860萬元,研發投入129213萬元;2018年立項30項,項目經費投入28750萬元,研發投入259248萬元;2019年立項23項,項目經費投入32100萬元,研發投入100614萬元。

③新一代信息技術。2017年至今,在新一代信息技術領域,共立項50項,項目經費總投入43300萬元,研發總投入214135萬元。其中,2017年立項19項,項目經費投入10900萬元,研發投入40396萬元;2018年立項18項,項目經費投入20100萬元,研發投入81157萬元;2019年立項13項,項目經費投入12300萬元,研發投入92582萬元。

④高性能新材料。2017年至今,在高性能新材料領域,共立項51項,項目經費總投入48240萬元,研發總投入368685萬元。其中,2017年立項16項,項目經費投入16450萬元,研發投入100510萬元;2018年立項23項,項目經費投入21890萬元,研發投入155530萬元;2019年立項12項,項目經費投入9900萬元,研發投入112645萬元。

⑤生態環保產業。2017年至今,在生態環保領域,共立項13項,項目經費總投入11280萬元,研發總投入86670萬元。其中,2017年立項6項,項目經費投入6460萬元,研發投入21500萬元;2018年立項4項,項目經費投入2790萬元,研發投入65170萬元;2020年立項3項,項目經費投入2030萬元,研發投入0萬元。

⑥優勢特色農業。2017年至今,在優勢特色農業領域,共立項55項,項目經費總投入62235萬元,研發總投入126722.29萬元。其中,2017年立項40項,項目經費投入48335萬元,研發投入108272.29萬元;2018年立項4項,項目經費投入5600萬元,研發投入10600萬元;2019年立項8項,項目經費投入2150萬元,研發投入9710萬元。2020年立項3項,項目經費投入2000萬元,研發投入2000萬元。

⑦海洋資源開發利用保護。2017年至今,在海洋資源開發利用保護領域,共立項12項,項目經費總投入18250萬元,研發總投入49466萬元。其中,2017年立項3項,項目經費投入10600萬元,研發投入32656萬元;2018年立項6項,項目經費投入2790萬元,研發投入65170萬元;2019年立項3項,項目經費投入2150萬元,研發投入9710萬元。

⑧大健康產業。2017年至今,在大健康產業領域,共立項31項,項目經費總投入18250萬元,研發總投入21680萬元。其中,2017年立項14項,項目經費投入7100萬元,研發投入32656萬元;2018年立項7項,項目經費投入2790萬元,研發投入65170萬元;2019年立項10項,項目經費投入2150萬元,研發投入9710萬元。

(2)科技創新重大基地建設。

2017年至今,在重大科技創新基地建設項目中,共立項29項,項目經費總投入63500萬元。其中,2017年立項14項,項目經費投入19200萬元;2018年立項7項,項目經費投入10300萬元;2019年立項8項,項目經費投入34000萬元。

(3)自治區統籌重大項目。

2019年,創新驅動發展專項中投入5.45億元,用于支持南寧瑞聲科技南寧產業園項目(二期)、桂林深科技智能制造項目、桂林電子科技大學桂林花江慧谷電子信息創業產業園、賀州市廣西數字賀州產業園一期項目、柳州現代制造城產業集聚區建設項目、玉柴國六發動機研發等創新驅動發展項目14項。2020年,創新驅動發展專項投入6.55億元,用于支持自治區統籌的重大專項,包括中科院—廣西聯合科技服務網絡計劃專項、華為信息生態產業合作區、引入力合集團開展科技型企業孵化和成果轉化等創新驅動發展項目8 項。

(4)企業研發獎補。

2019年首次實施激勵企業加大研發經費投入財政獎補專項,下達2.5億元,拉動838家企業年度研發投入超過32億元,財政投入與企業研發經費投入比例接近1∶13。

(5)科技金融。

一是 2019年科技投資引導基金投入科技經費6500萬元;二是在《廣西壯族自治區科技創新券管理辦法(試行)》的基礎上,2020年2月自治區科技廳出臺了《廣西壯族自治區科技創新券管理辦法實施細則(試行)》。2020年5月,為加大對廣西科技型中小微企業和創新創業團隊復工復產的支持力度,自治區科技廳推出廣西科技創新券支持科技金融貸款貼息政策,以創新券抵扣的形式給予企業財政資金貼息支持,解決了部分中小微企業融資難、研發經費短缺的問題。截至2020年6月,入駐平臺的科技型中小微企業有872家,創新創業團隊14個,服務提供機構289家;發布服務產品682項,涉及研究開發、技術轉移及檢驗檢測認證等九大類科技創新服務類型;自2019年12月正式發放創新券以來,累計已發放額度達3171萬元,惠及全區399家科技型中小微企業和創新創業團隊,通過兌現申請評審的金額累計292.69萬元,資金兌付到賬178.69萬元。

(二)存在問題

1.體制機制障礙仍然制約科技發展水平提高。在自治區和地方科技創新資源整合方面,由于自治區各部門職責不同,工作思路和導向存在差異,導致創新資源長期處于分散的狀況,部門之間缺少共同推進科技創新活動的意識,尚未能形成強大的創新合力;自治區層面的科研力量分散,難以形成集中科研力量辦科研大事的優勢;自治區本級與市縣地方創新工作缺乏銜接,科技領域事權和支出責任劃分改革還有待進一步深化。在人才引進方面,由于地方政策保障不足,無法提供給引進的優秀創新人才對標先進地區的條件。另外,在一些科技管理的具體事項中工作程序還有待細化和完善,管理工作還應更加科學規范。

2.區域發展的不平衡制約科技支撐引領顯效力發揮。由于歷史的原因,廣西科技創新資源過度集中于南寧、桂林、柳州等地區,導致全區科技創新發展不平衡、不充分,部分地區科技創新能力和投入處于長期弱化狀態,科技創新對地方經濟社會發展的支撐引領效力無法得到顯現,導致不少地方科技在實施上下聯動、重大技術攻關、提升自身創新能力等多方面均存在嚴重不足,無法體現出地方科技創新能力的優勢所在,很難發揮出科技對地方經濟社會發展的支撐引領作用。

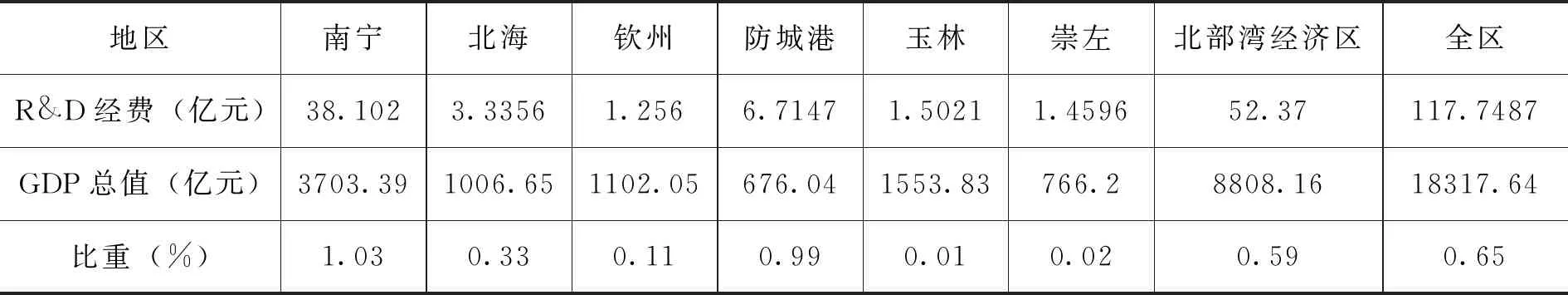

3.研發經費占地區生產總值比重過低。由于廣西經濟發展水平和結構制約R&D經費投入強度,2015年,廣西北部灣經濟區六市R&D經費占GDP的比重為0.81%。2016年,廣西北部灣經濟區六市R&D經費總和52.37億元,GDP總值為8808.16億元,R&D經費占GDP的比重為0.59%,較2015年有所下降,如表1所示。尤其是玉林、崇左R&D經費投入強度過低,嚴重拉低了北部灣經濟區R&D經費占GDP的比重。由于2016年北部灣經濟區R&D經費投入強度有所下降,全社會研發經費中占主要部分的企業研發經費還處于總量少、增長慢的局面,導致研究與試驗發展經費支出未能實現大幅增長,而GDP年度增長又一直保持了較快的勢頭。因此,到“十三五”期末要實現2.1%以上的目標,對于R&D經費投入強度緩慢增長的北部灣經濟區來說是一個嚴峻的挑戰。北部六市是全區的典型代表,全區的情況同樣如此。“十三五”規劃提出的研發經費占地區生產總值比重達2.0%的目標很難實現,形成了經濟越落后,研發投入比越低的不良局面。

表1 2016年廣西北部灣經濟區R&D經費占GDP的比重情況

4.以企業為主體的技術創新體系建設仍需加強。目前,全區大多數企業還沒有專門的科研機構和設施,致使大多數企業在市場中缺乏核心競爭力。例如,示范建設的創新型企業數量太少,目前全區建成的自治區級創新型(試點)企業180家(1)其中包括國家級創新型(試點)企業8家。、高新技術企業總數1204家,雖然并不都是規模以上企業,但是其數量與全區規模以上企業數量(5464家)比重仍舊很少,分別為3.29%、22%。經濟總量與廣西相近的安徽和江西,2017年高新技術企業總數為4325家和2134家,分別是廣西的4倍和2倍。

5.科技創新基礎依然薄弱。一是高水平創新平臺數量偏少。國家級科研創新平臺數量偏少,全區僅有國家重點實驗室3家,國家級創新型(試點)企業8家,國家級工程研究中心3家,大量科研平臺亟須提高科研水平和實力,升級為國家級實驗室、創新型企業、工程技術研究中心、高新區等。二是高層次科技創新人才匱乏。雖然全區擁有院士3名、“萬人計劃”人選13名、長江學者7名、國家杰出青年科學基金獲得者9名、中科院“百人計劃”人選13名等科研人才,但是數量仍極為有限,產業轉型升級、戰略性新興產業培育等多方面重點領域,仍舊亟須高層次、高水平的領軍人才來承擔科研攻關任務。

四、未來科技發展對財政支持廣西科技創新驅動再提速的影響

(一)國際科技的發展亟須財政加大對廣西科技創新支持力度

1.世界科技高速發展亟須財政加大對科技創新支持力度。當今世界正在經歷百年未有之大變局,能源、材料、空間、信息等領域創新層出不窮,新技術融合發展,科學技術更迭速度加快,正處在大發展大變革大調整之中,新一輪科技革命和產業變革將深度調整全球產業結構和競爭格局,不斷涌現出各種顛覆性技術,新的科技成果對人們生產和實踐影響程度越來越深、范圍越來越廣,并潛移默化地改變著我們的生產和思維方式。同時,科技范式與經濟發展基礎隨時存在被未來技術顛覆的可能,人類社會面臨著更加紛繁復雜的挑戰。越來越多的實踐證明,大國競爭的關鍵因素在于科學技術。世界各國在應對未來發展面臨的困難和挑戰,在多極化的世界格局競爭中,都把基礎科學研究和高端科學發展作為重要的戰略方向,超前謀劃科技發展道路,科學布局發展方向,全面搶占科技前沿和核心科技領域的主導權;同時,不斷完善科技創新制度,緊跟科技發展前沿與動向,設立科技戰略和計劃的延續機制,及時修訂或升級科技發展戰略與計劃,緊盯科技前沿升級科技戰略,不斷加大并適時調整科技投入,以應對未來的科技變革潮流。例如,美國自2009年發布《美國創新戰略》以后,分別在2011年和2015年多次進行修訂,其核心目標就是緊跟全球競爭態勢與科技前沿。德國為了不斷鞏固其以創新為核心的國家戰略,不斷升級德國高科技戰略,該戰略于2006年首次發布,2010年升級為《德國高科技戰略2020》,2017年再次升級為《新高科技戰略——為德國而創新》,其目標是穩固德國在科技和經濟領域的領先地位,并成為全世界的創新領導者。在最新發布的“地平線歐洲”(2021~2027年)計劃預計投資的1000億歐元中,941億歐元是通過“地平線歐洲”執行的。而“地平線歐洲”預算占整個歐盟政府研究經費的10%左右,就是說2021~2027年歐盟政府研究經費將達到9500億歐元左右。

2.國際科技創新要素的不斷變化亟須財政加強投入。科技發展始于一些關鍵的基礎性領域,包括基礎研究、基礎設施等,這些領域為創新過程提供基礎知識、數據信息、條件支撐和后備動力。基礎研究是整個科學體系的源頭,是所有技術問題的總機關,科學研究沒有積累到一定程度,是很難產生顛覆性創新的。例如,美國、英國、德國、法國、日本等科技強國,無一不是基礎研究強國。這五大科技強國以及歐盟歷來都強調對創新要素與教育的持續長期穩定投入,基礎研究投入強度占科技投入的比例長期處于15%~20%,強大的基礎科學創新為整個科技領域的創新和產業技術發展提供了源源不竭的源動力。又如,數據已成為國家基礎性戰略資源,數據和計算機既是實現創新戰略的平臺,也是提升科技創新的支撐。它不僅僅包括基礎設施能力的提升,還包括基礎設施匯聚資源能力、“實驗—數據—基礎軟件”有機耦合、數據庫建設與資源共享、復雜算法設計與編程環境等一系列的軟環境建設,進而形成支撐重大科技創新、重大科學發現的智能型服務平臺。例如,美國政府歷年在基礎研究方面的投資支出都占研發預算的20%以上,建設先進的科學基礎設施和先進的信息技術生態系統,為基礎研究提供優質的、長期的穩定支持。

3.布局戰略和前沿科技創新領域不斷擴大亟須財政加強投入。當今世界正處在大變革大發展大調整之中,在新一輪科技革命的洶涌大潮中,重大科技突破可能在信息和計算機、材料、空間、新能源、生物技術、量子科學等領域相繼發生。新一輪科技革命和產業變革正蓄勢待發,更加聚焦綠色、可持續和智能特征。全球的經濟、產業格局將被重塑。近年來,圍繞經濟發展和創新驅動發展制高點的競爭日趨激烈,各國在人工智能、量子通信、空間技術、深海探測等前沿領域開展突破攻堅。例如,在量子信息領域,各國全力投入、推進跨越式發展。據英國政府2016年底發布的《量子時代的技術機遇》報告,全球有六大國家(地區)對量子技術的年度投入預算不低于1億歐元,分別是歐盟為5.5億歐元、美國為3.6億歐元、中國為2.2億歐元、德國為1.2億歐元、英國為1.05億歐元和加拿大為1億歐元。

4.日益增強的國際科技人才和基地建設競爭亟須財政增加投入。人才和基地建設是財政科技投入的最主要內容。人才是第一資源,科技全球化所造就的人才競爭日益激烈,特別是科技領軍人才。2020年深圳市高層次專業人才認定獎勵補貼標準提高:杰出人才認定標準600萬元,國家級領軍人才認定標準300萬元,地方級領軍人才認定標準200萬元,后備級人才認定標準160萬元。2019年海南省公布對獲得世界一流人才團隊、國際先進人才團隊、國內領先人才團隊的優秀團隊,分別給予3000萬元、2000萬元、1000萬元建設資助經費,其中40%可直接用于團隊成員獎勵和補貼。與廣西相近的江西,2018年開始預計5年投入經費20億元,其中對人才的資助最高達300萬元,引進類人才還可提取其中30%用于改善個人生活條件,對團隊的資助最高達800萬元,等等。隨著“十四五”新一輪科技創新的興起,人才和基地的建設投入沒有最高,只有更高。

(二)廣西產業發展亟須財政加大對科技創新支持力度

全球新一輪科技革命和產業變革的加速興起,無疑將全面重塑全球發展版圖和國家及地區間的競爭格局,直接決定世界地緣和區域發展競爭態勢。針對廣西創新發展存在的問題,廣西在未來“十四五”或更長時期要實現區域發展的競爭優勢和產業優勢,必須支持加快產業技術體系創新的提升,大力夯實戰略性新興產業、競爭優勢產業、“蛙跳式”產業等創新體系不斷發展完善;必須大力支持一批重大技術攻關、重大平臺建設、重大科技成果、重大成果轉化等重點項目和工程,實現重點跨越;必須大力支持創新主體建設,特別是強化龍頭型企業、壯大科技型企業、支持一批創新型平臺、建設一批一流大學和一流學科、支持一批一流科研院所,引領產業科技高質量發展;必須支持高水平人才隊伍建設,加大靶向人才引進、強化人才培養支持、激勵創新型人才,筑牢創新根基;必須進一步推進創新創業,加大對孵化器、眾創空間、小微企業等的支持,建設一大批“雙創”示范基地,激發全社會活力。因此,在“十四五”期間,自治區財政必須進一步加大對廣西科技創新的資金支持力度。

(三)廣西科技創新制度體系變革亟須財政加大支持力度

當今世界已經進入以創新為主題和主導的發展新時代,科技革命和產業變革將成為世界百年大變局的關鍵變量。一是科技創新對全球經濟發展和技術進度影響越來越大,要不斷解決人類社會發展面臨的各項難題,應對全球性挑戰,離不開新一輪科技產業革命。未來人類的社會結構、社會方式、價值觀念都受到科技發展的深刻影響。二是主要國家為爭奪核心技術和產業鏈控制權的競爭越發激烈,使得全球供應鏈和價值鏈在動蕩中挑戰,在波動中前進。廣西在“十四五”時期建立科技強區將面臨新一輪的機遇和挑戰,國家深入實施創新驅動發展戰略,著力改善科技創新生態,全面釋放科技創造活力,為廣西科技發展提供了良好環境。但是,廣西科技發展仍然存在創新機制不健全、原始創新能力明顯不足等諸多問題。因此,廣西要在“十四五”時期全面推進創新驅動發展戰略,需要進一步完善激勵科技創新機制,健全廣西創新體系,對標先進,建設具有全國影響力的重大科技實驗平臺和科技創新中心,以支持現代化科技強區建設。在“十四五”期間,自治區財政必須進一步加大對廣西科技創新制度體系變革的資金支持力度。

五、國內財政支持科技創新實踐的對比

(一)總體情況

受中美貿易戰等外部因素影響,國內各省份紛紛認識到科技引領產業發展、實施產業高質量發展的重要性,加大了對研發活動的投入。為方便比較,筆者選取發達省份作為參照,同時選取與廣西相近的省份作比較。通過比較,探究國內財政支持科技創新實踐的壓力,從而將壓力轉變為動力,促進廣西加大研發投入,加快科技驅動產業高質量發展,加快科技強區目標的實現。

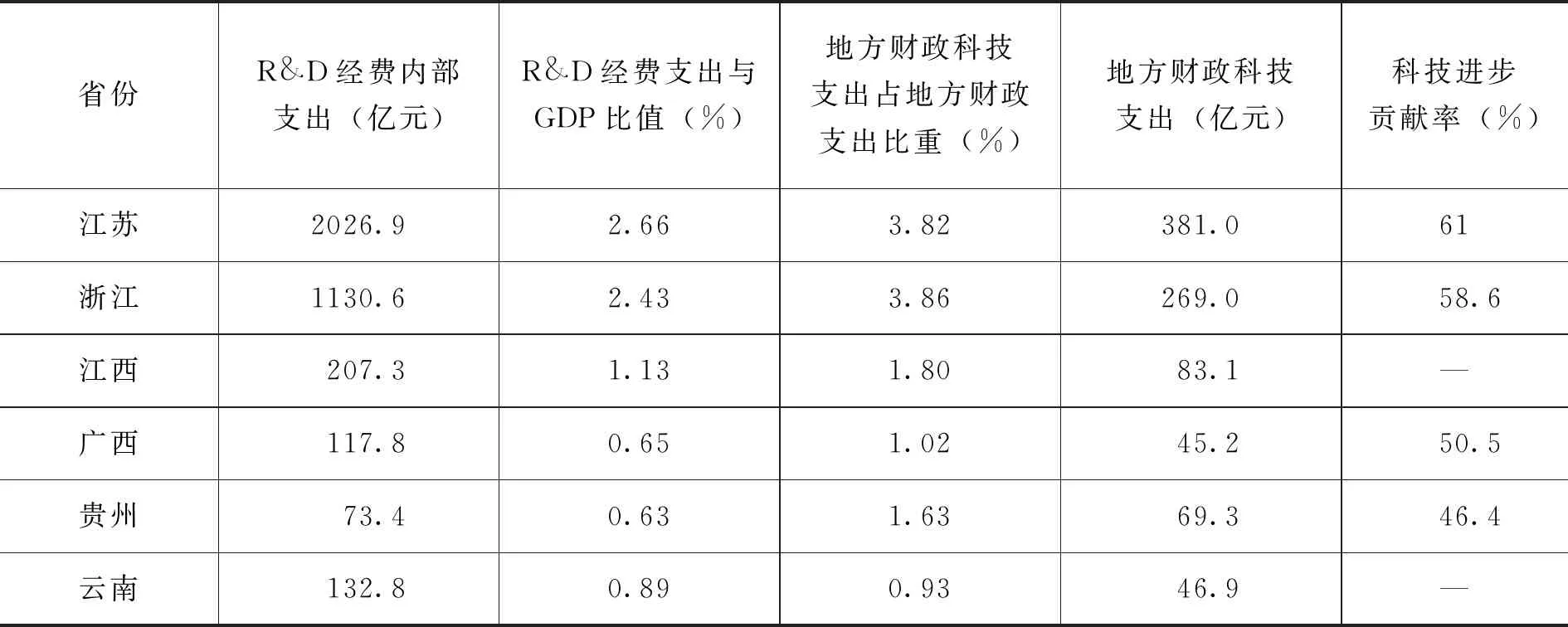

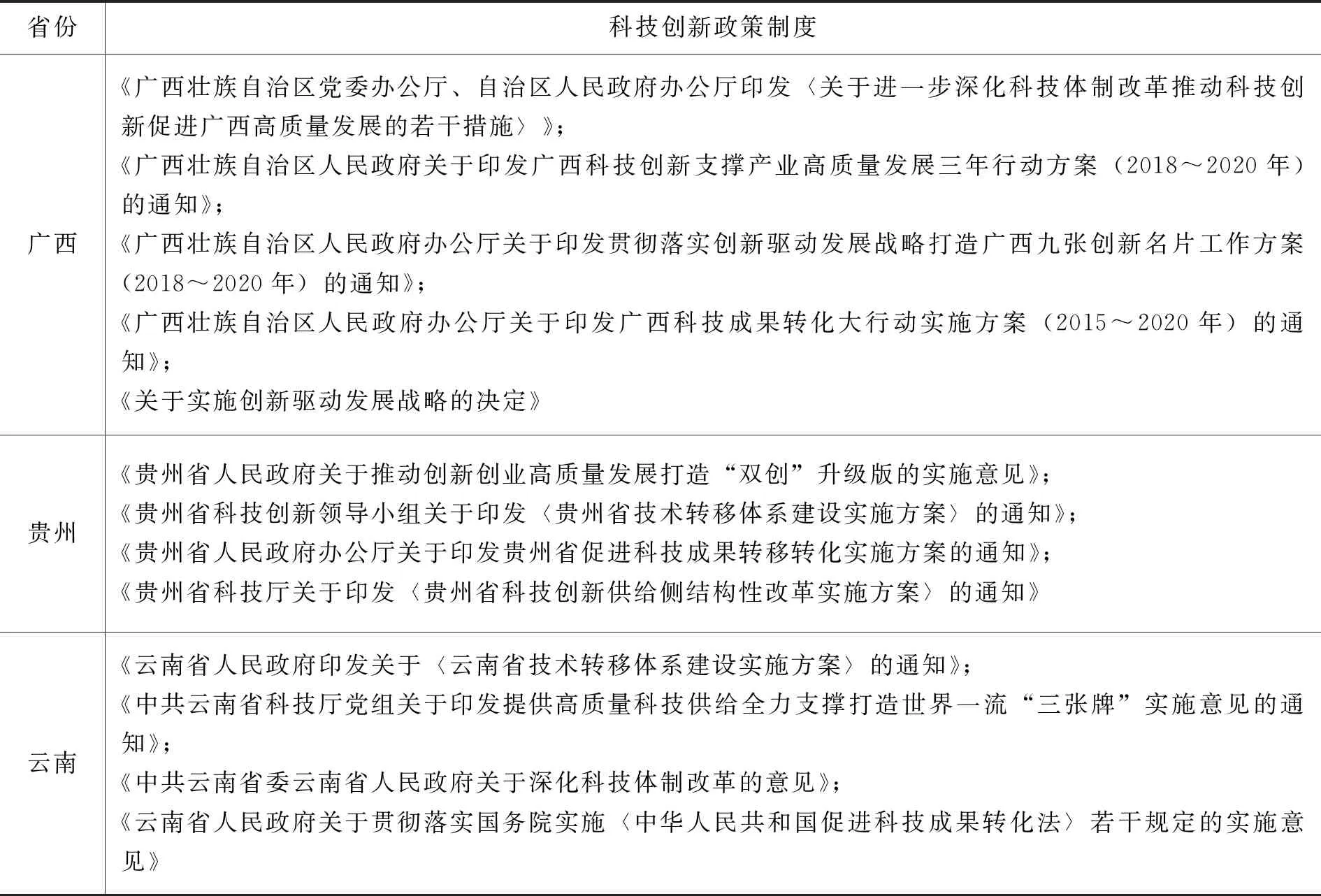

由于2019年的數據尚未公布,因此,本文選取了“十三五”前三年(2016~2018年)的數據進行分析(見表2、表3、表4),并對部分省份支持科技創新的重要政策制度進行了梳理(見表5)。

表2 2016年部分省份科技經費投入數據

表3 2017年部分省份科技經費投入數據

表4 2018年部分省份科技經費投入數據

表5 部分省份支持科技創新的重要政策制度

續表

從表2、表3、表4可以看出,廣西R&D經費內部支出與GDP比值(R&D經費投入強度)僅為0.70%左右,與其他發達省份相比相差太遠。與云南、貴州相比,云南、貴州兩省R&D經費投入強度逐步提升,廣西卻一直停滯不前。廣西對科技投入的“欠賬”過多,要實現創新驅動發展戰略,后期要加大對R&D經費內部支出的投入。

(二)各省份科技創新對比研究

1.重點省份科技創新分析。下面以2017年的數據對部分省份的科技創新進行詳細分析。

(1)江蘇科技創新分析。近年來,江蘇加快建設高水平創新型省份步伐。科技系統按照高質量發展要求,堅持自主創新道路,實施創新驅動發展戰略,將科技創新位列江蘇發展的核心位置,對標創新型經濟發展目標,發揮創新對江蘇經濟發展的支撐作用,創新能力取得新進展,根據《中國區域科技創新評價報告》,江蘇2017年綜合科技創新水平指數達到77.93%,排在全國第5位,與上年相比提高了0.80個百分點。

2017年,江蘇R&D經費內部支出2260.06億元,居全國第2位,占GDP比重2.63%,居全國第3位;企業R&D經費內部支出1833.88億元,居全國第2位;地方財政科技支出428.01億元,居全國第2位。

(2)浙江科技創新分析。浙江堅持把發展作為第一要務、創新作為第一動力、人才作為第一資源,牢固樹立創新強省工作導向,聚焦聚力高質量競爭力現代化,創新引領,融合聯動,精準高效實施撬動高質量發展的科技新政,大力推進以科技創新為核心、創新生態為基礎的全面創新。根據《中國區域科技創新評價報告》,2017年綜合科技創新水平指數達到74.58%,比上年提升了0.32個百分點,排在全國第6位。

2017年,浙江R&D經費內部支出1266.34億元,居全國第5位,占GDP比重2.45%,居全國第6位;企業R&D經費內部支出1030.14億元,居全國第4位;地方財政科技支出303.50億元,居全國第5位。

(3)江西科技創新分析。江西的省情與廣西相當,最值得廣西借鑒。2017年江西大力實施創新驅動發展戰略,扎實開展創新省份建設三年行動,通過高水平的科技創新為推動高質量跨越式發展注入強大動力。據中國區域科技創新評價報告顯示,江西2017年綜合科技創新水平指數為52.11%,排全國第18位,比上年上升了1位,提高了0.83個百分點。

2017年,江西R&D經費內部支出255.80億元,居全國第18位,占GDP比重1.23%,居全國第18位;企業R&D經費內部支出221.69億元,居全國第17位;地方財政科技支出120.09億元,居全國第10位。

(4)貴州科技創新分析。貴州積極開啟大數據時代,將大數據發展提升到全省戰略高度,憑借獨特的區位優勢,積極主動融入“一帶一路”,探索出內陸開放型經濟發展新路,促進了創新能力的快速發展,實現了在西部地區趕超進位的歷史性跨越。據中國區域科技創新評價報告顯示,2017年貴州綜合科技創新水平指數為44.49%,排在全國第28位,比上年上升1位;與上年相比提高了3.25個百分點,增幅排在全國第3位。

貴州的創新規模和創新水平不及東部發達地區,但在創新增長速度上卻體現出很強的創新發展潛力。2017年,貴州R&D經費內部支出95.88億元,居全國第25位,占GDP比重0.71%,居全國第26位;企業R&D經費內部支出64.86億元,居全國第25位;地方財政科技支出87.72億元,居全國第15位。

(5)云南科技創新分析。云南深入實施創新驅動發展戰略,全力提供科技創新新動能,進一步優化創業創新生態環境,有力支撐全省高質量跨越式發展,充分釋放全社會創業創新潛能,力爭盡快把云南建設成為西部地區具有重要影響力的創新高地、創業福地。據中國區域科技創新評價報告顯示,2017年云南綜合科技創新水平指數為45.21%,排在全國第26位,比上年上升2位,與上年相比提高了2.19個百分點,增幅排在全國第6位。

2017年,云南R&D經費內部支出157.76元,居全國第19位,占GDP比重0.95%,居全國第22位;企業R&D經費內部支出88.56億元,居全國第22位;地方財政科技支出53.42億元,居全國第21位。

2.比較分析研究。

(1)廣西R&D投入經費過低造成綜合科技創新水平指數低。2017年,廣西綜合科技創新水平指數為46.70%,排在全國第25位,與上年相比提高了1.86個百分點,增幅排在全國第8位。廣西R&D經費內部支出142.18億元,居全國第22位,占GDP比重0.70%,居全國第27位;企業R&D經費內部支出93.60億元,居全國第21位。地方財政科技支出60.04億元,居全國第18位。與發達省份相比,相差較遠。

(2)科技經費投入過低造成科技成果轉化績效低。科技經費投入對科技成果轉化績效有顯著的正向影響,增加R&D經費投入對促進科技成果轉化作用較大。廣西在科技經費投入下降后,科技成果轉化績效評價排名也隨之下滑。在當前建設創新型國家的背景下,科技創新成為發展全局的核心,各省不斷增加科技經費投入,并優化投入結構,科技成果轉化績效不斷提高。廣西對科技的“欠賬”過多,后期要加大對R&D經費內部支出的投入。

(3)廣西支持科技創新政策為創新發展賦能。“十三五”期間,各省份根據實際情況,制定出臺支持科技創新的相關政策和制度,為區域內的科技創新營造良好的政策、制度和文化環境。廣西緊跟國家科技創新政策步伐,科技創新政策支持不斷加大。從江蘇、浙江、江西、廣西、貴州與云南六省(區)重要科技創新政策來看,“十三五”期間,各省份較為重視科技體制改革、成果轉化等內容。東部省份科技發展較好,具有顯著的創新引領特點,科技創新政策率先出臺,例如,江蘇2016年印發《關于加快推進產業科技創新中心和創新型省份建設的若干政策措施》,該政策措施共計40條,旨在激發全社會的科技創新活力。廣西科技創新政策內容也緊跟東部省份,2018年發布《廣西科技創新支撐產業高質量發展三年行動方案(2018~2020年)》,2020年發布《關于進一步深化科技體制改革推動科技創新促進廣西高質量發展的若干措施》,與同是西部省份的云南和貴州相比,出臺的支持科技創新政策更緊跟前沿。另外,廣西結合地方特色,提出了打造九張創新工作名片,針對性與操作性更強。今后,廣西應更加重視科技體制機制改革,激發高質量發展源動力。

六、財政支持“十四五”廣西科技創新驅動再提速對策建議

(一)總體思路

按照建設壯美廣西、共圓復興夢想的總目標總要求,持續深入落實“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,堅持創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐理念,抓好前端聚焦、中間協同、后端轉化三個要點,圍繞制約廣西產業高質量發展的突出瓶頸,強化科技創新這一關鍵,推動技術、人才、資金、項目、政策等創新要素向產業匯聚,為全區產業發展邁向中高端注入新動力。

牢牢把握全球新一輪科技和產業革命的趨勢,解決制約廣西經濟產業社會發展的關鍵問題,將科技創新與傳統產業全面結合。圍繞“強龍頭、補鏈條、聚集群”的發展理念,以體制機制創新為重點,立足本區資源稟賦和比較優勢,以實施科技重大專項為抓手,推進產學研深度融合協同創新,鞏固提升各類創新平臺和載體,加大引進高層級創新人才團隊,著力培育壯大新動能,改造提升傳統動能,提升科技創新對產業增長貢獻度,全力打造具有較高識別度的特色創新功能區、具有較廣輻射度的科技轉移轉化示范區、具有較強競爭力的創新創業人才匯聚區、具有較高集聚度的戰略新興產業增長極和具有較強影響力的國際科技合作示范區。

(二)具體思路

1.加大財政科技投入。各級財政部門堅持把科技作為支出重點領域,按照財政事權和支出責任的要求做好科技資金的預算安排。第一,要增加財政科技投入力度,利用好創新驅動發展專項資金,并引導社會資本設立創投資金。在預算編制過程中,嚴格按照《中華人民共和國科學技術進步法》《廣西壯族自治區科學技術進步條例》等法律法規要求,持續加大財政科技投入力度。根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西科技領域自治區與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》、自治區黨委辦公廳《關于進一步深化科技體制改革推動科技創新促進廣西高質量發展的若干措施》的要求,確保財政科技投入只增不減。第二,要用好現有的財政資金,好鋼要用在刀刃上,在具體項目的安排上,根據自治區重點工作部署和科技發展的總體要求,按照整合專項支出、突出投入重點、集中財力辦大事的思路,繼續堅持調整科技支出結構、優化資源配置,逐步建立適應科技發展規律和公共財政管理要求的科學、合理、規范的科技經費支出體系。第三,設計有關激勵性政策,搭建政產學研用金“六位一體”的合作與協調發展機制,拓展構建公私合作伙伴機制,發揮財政資金杠桿作用,全面撬動市場資金在科技資源配置中的主體作用,從而全面引入社會力量參與科技創新,以形成“全方位、全要素、全周期、全鏈條”式創新效應。第四,瞄準重大科技成果產出,明確財政支持方向,關注科技創新成果的科學價值、社會影響。以重大成果產出為導向,充分把握研究方向和發展態勢,快速提升科技創新能力。以重大成果產出為考核,評估廣西“十四五”科技創新的完成情況。

2.聚焦產業技術攻關。按照前端聚焦、中間協同、后端轉化的總體要求,全力推動廣西科技創新。前端聚焦,就是要緊緊依靠創新助推傳統產業“二次創業”;中間協同,就是要著力彌補創新能力不足的短板;后端轉化,就是要大力推進創新成果本土轉化,真正把創新成果轉化為產業發展實效。按照“強龍頭、補鏈條、聚集群”要求,圍繞產業鏈部署創新鏈,集中創新資源抓好關鍵核心技術的研發攻關,為產業發展和民生急需增添強有力的科技創新支撐。

抓好傳統優勢產業科技攻關,圍繞九張創新名片確定的重點產業領域,匯聚創新資源,集中資源開展重大科技攻關,重點推動高端鋁產品、現代智慧糖業、碳酸鈣產業、新能源汽車、信息技術、智慧旅游、高性能材料、海洋資源利用、大健康產業等關鍵產業技術發展。打通產業鏈的上下游,抓好新興產業科技攻關,吸引區內外創新成果本土落地轉化,打通科技成果轉化“最后一公里”,將科技創新轉變為經濟產業社會發展。

抓好民生科技創新,順應人民對美好生活的需要,推動科技創新引領民生產業發展。將信息技術、大數據、生物技術等新興科技與食品、醫藥產業相結合,加快建設特色健康產業和產品。推進科技創新成果共享共用,讓技術貼近群眾、創新造福人民。

以新型研發機構建設為契機,重點支持以需求為導向、運行機制靈活高效、研發體系健全、對接國際水平的新型研發機構建設,增加部署創新板塊、建設高水平創新團隊,開展關鍵共性技術研究,強化產學研用合作,推動產業鏈、創新鏈與資金鏈深度融合,打造帶動全區創新驅動發展的核心引擎。要充分利用好新型研發機構投資主體多元化優勢,引導社會資本加大投入,積極支持科技創新,為創新驅動發展注入新的活力。

3.激發企業創新主體作用。鼓勵企業加大研發投入,提升創新能力,促進科技成果轉化,充分發揮企業創新主體作用,有效引導資金、技術、人才等創新要素向企業匯聚。健全創新項目企業牽頭制,完善企業主導產業技術研發創新的體制機制,落實企業研發投入獎補、科技創新券等支持政策,強化對科技型企業的扶持,推動更多的創新資源向企業集聚,科技成果更好地轉化到產業。加強產學研協同創新聯盟體系建設,建立企業牽頭、聯合高校和科研院所的運行機制,聚焦重點產業科技短板,集中資源促進創新發展,順暢產學研通道,完善轉化機制,加快科研成果從樣品到產品的產業化進程。加快建設高水平的科技研發機構,扶持一批科技創新基地進入“國家隊”,加快建設充滿活力的創新功能區,推進廣西自主創新示范區、高新技術產業開發區、農業科技園區等創新功能園區建設,加快形成各具特色、產業集聚、創新資源匯集的區域創新體。深化區域創新協同聯動,優化區域科技創新布局,增強中心城市科技創新輻射帶動能力,以戰略性眼光,區域重點布局,匯聚一流前沿科技產業化項目,占據產業發展的制高點,實現競爭優勢,為廣西“十四五”科技成果加速轉化,科技創新水平快速提升提供重要保障。

4.加大人才引育力度。科技創新需要人才作為支撐,堅持把人才資源作為科技創新的最關鍵要素,以開放思維、改革舉措,加大人才引進力度,充分激發科技人員的積極性,增強科技創新內生動力。第一,強化領軍人才引育,抓好廣西自身特色優勢,結合傳統產業和戰略新興產業,加強高層次人才團隊引育力度;抓好廣西海外人才資源庫建設,吸引全球創新人才匯聚廣西;抓好創新青年人才培育,深入實施青年創新創業人才培養計劃,設立青年科技專項,提升青年人才科技創新能力。第二,為科技人員創新提供高效服務,推動科技管理從“管理型”向“服務型”轉變,進一步為科研人員放權松綁,拓展科研管理“綠色通道”,大幅減輕參評負擔,讓科研人員有更多時間和精力潛心研究;改革完善科技人才評價政策辦法,根據產業發展需要,建立以創新、質量、貢獻為導向的人才評價體系。

5.深化科研體制機制改革。激發科技創新主體活力,用改革創新的辦法推動科技創新,調動各方面積極性,充分釋放創新活力。一是深化科技計劃管理改革,優化布局,整合科技計劃項目,面向全國逐步開放重大關鍵技術攻關項目,探索將科研項目直接費用調劑權全部下放。開展經費使用“包干制”改革試點,探索實施科技重大專項項目揭榜制。二是完善項目形成機制和組織實施機制,將需求導向、問題導向、應用導向貫穿于項目形成和組織實施全鏈條。三是改革完善科技獎勵制度,結合廣西特色建設科技獎勵體系,弘揚勇于創新的科學家精神,激勵自主創新,調動社會科技創新的積極性,重點向重大產業、關鍵領域、創新崗位和成果應用傾斜。四是開展科技成果權屬改革,完善科技成果轉移轉化收益分配激勵機制。五是深化科研院所改革,以激發科研人員創新活力為核心,積極穩妥地推進科研院所改革,在中醫藥、畜牧水產、海洋等領域,組建一批具有廣西特色的科研院所。抓好新型產業技術研發機構建設,出臺支持政策措施,推動廣西產業技術研究院盡快運營。六是設立金融科技成果產業化引導基金,加強頂層設計,借助科研院所、高校的科技創新優勢,注重資本運用,發展金融科技,增強金融服務實體能力。充分發揮產業化基金的引導作用,聯合社會資本形成規模,設立若干子基金,投資具有突出市場潛力的重點科技成果產業化項目。產業化基金將積極創新科研院所和大學成果轉化模式,深化科研、產業和資本的融合,聚焦先進科技成果轉化,成為獨具特色的科技投資基金。

6.建立健全績效評估體系。建立責任明確、行之有效的科技專項資金使用考核評價機制,制定科硏計劃的科學評估方法,強調第三方與標準化的評估,進一步加強對財政科研經費預算、執行的監督和管理評估。建立科技專項資金使用的年度監測制度和體系,委托第三方專業機構對科技專項資金使用情況進行年度監測評估,為制定來年科技專項資金安排提供依據。要強化方案執行、績效評估和期末考核,制度化、規范化地推進科技專項實施。完善并落實資金使用考核問責制度,保證資金合理使用發揮實效。