殘疾人專職委員職業培訓探究

——以遼寧特殊教育師范高等專科學校為例

■顧 然

(遼寧特殊教育師范高等專科學校)

截至2018年末,全國各省市鄉鎮(街道)、村(社區)選聘殘疾人專職委員總計約58.7萬人。這支隊伍職業能力的高低,直接影響各級殘聯基層組織建設,影響為殘疾人服務的質量水平,影響殘疾人事業的持續發展。

1 社區殘疾人專職委員職業培訓的意義

殘疾人專職委員是指在鄉鎮(街道)殘聯主席團委員和村(社區)殘協委員中,通過選聘產生的專職或相對專職的,協助殘聯理事長或殘協主席開展殘疾人工作的殘疾人委員。他們的工作職責主要是配合殘聯或殘協做好本地區的殘疾人工作,包括代表殘疾人的利益,了解殘疾人真實的需求與呼聲,同時協調相關部門,為殘疾人提供生活保障、就業指導、教育培訓、康復訓練、維權行動、志愿者助殘等相關服務。

因此,做好職業培訓既是中殘聯對殘疾人專職委員能力提升的要求,是殘疾人專職委員職業能力提升的重要環節,也是加強殘疾人基層服務力量、更好的為殘疾群眾服務的重要基礎。在實際工作中,不同地域、不同地區、不同年齡的殘疾人專職委員文化知識水平、思想認識水平和業務技能水平參差不齊,因此,有效及時的落實職業技能培訓工作就顯得尤為重要。它可以在有效拓寬殘疾人專職委員的思想眼界、提高殘疾人專職委員的服務能力,真正的為基層殘疾人“想實事、做實事”,創建和諧的殘健融合氛圍。

2 殘疾人專職委員“2+1”職業培訓模式

受遼寧省殘聯委托,遼寧特殊教育師范高等專科學校從2016年至今已經對省內約5000余名殘疾人專職委員進行了業務培訓指導,積累了相對較多的培訓經驗,摸索出了一套相對成型的“2+1”培訓模式,即“培訓體系、保障體系 + 信息化管理”,該模式對全省殘疾人專職委員培訓的順利開展起到了較為明顯的積極作用。

2.1 培訓體系

培訓體系主要由培訓制度、培訓課程和培訓師資三部分構成。這三個部分中,培訓制度是基礎、培訓課程是靈魂、培訓師資是輔助。

培訓制度包括培訓管理辦法、培訓計劃、相關的表單、工作流程等幾個部分。為了幫助參加培訓的殘疾人專職委員更快的了解培訓內容,學校每次都印發學員手冊,并且在手冊上明確的規定了參訓學員到校之后的紀律要求。為了提高工作效率,學校培訓部門還專門制定了一系列的工作流程圖,將前期溝通、培訓過程中和培訓之后的重點工作事項進行總結提煉,將培訓表格、業務流程科學有序的展示出來。這些培訓制度的出臺有效的規范了殘疾人專職委員的培訓言行,保證了培訓工作的順利進行。

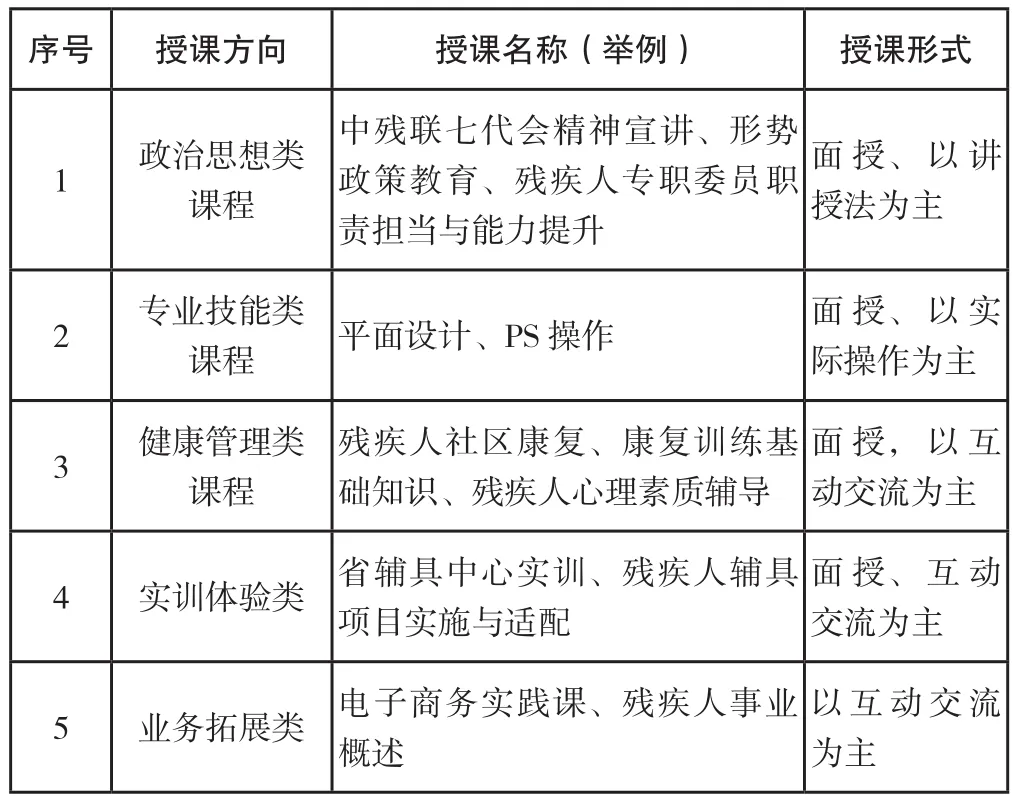

在制定培訓課程方面,學校培訓部門對殘疾人專職委員的基層工作人員、殘疾人專職委員以及殘聯的管理人員做了大量的培訓調研,有的放矢的確定每一次的培訓計劃。例如,在授課內容方面,學校根據學員的學習需求制定了五個課程方向,按照這五個不同的方向做好具體的課程編排和上課形式的設計(見表1)。在培訓天數方面,在制定計劃前,學校會同各市區殘聯進行協商。一般來說,常規培訓和專項培訓的天數為一星期左右相對合適。

表1 按照授課類型開展的授課內容

在培訓師資方面,通過前期調研可知,殘疾人專職委員更希望行業能手進行授課。目前,遼寧殘疾人專職委員培訓授課師資均為一線工作經驗豐富的殘聯工作人員、不同單位的專家學者以及有一定社會影響力的精英能手。未來還將逐步完善培訓專家庫,整合地區優勢,探索統一調配,按需培訓的方式,將各類師資最優化進行安排。

2.2 保障體系

在培訓環境方面,遼寧特殊教育師范高等專科學校的主要做法為將各地分期參加培訓的學員接到校內培訓中心實行全程封閉。這樣不僅可以保證員學習環境肅靜、食品衛生安全和無障通行安全,也可以通過集中培訓使學員專心學習。在培訓出行方面,因全部培訓均為異地到沈培訓,因此,學校積極與參訓城市的各級殘聯單位進行溝通研究,最終定為培訓出行由市殘聯統一租用車輛,到各鄉鎮、區統一接送學員,方便需要輪椅或助行器的學員出行,為學員解除后顧之憂。在人身安全服務方面,為保障學員的安全及利益,學校為全體參訓學員購買意外傷害保險。

2.3 信息化管理

為充分利用信息多媒體網絡技術提升殘疾人專職委員職業能力培訓水平,遼寧特殊教育師范高等專科學校創建了遼寧省首個殘疾人專職委員職業能力培訓管理平臺,該平臺同時擁有電腦端和手機客戶端,方便學員采用不同的形式登陸學習,其主要功能如下:

(1)數據統計功能:該平臺可以根據需要按照每期的培訓進行數據的統計分析,確保校方能夠及時有效的通過對比以往數據對培訓工作進行調整。提高培訓的效率,提高學校培訓的專業性,主要統計內容包括校內培訓教師統計、校外培訓教師統計、學員信息統計等。

(2)檔案管理功能:平臺可以對省內各市組織培訓的殘聯統計人員上報的學員數據進行管理(具備組合條件查詢、審核、賬號分配等功能),管理人員可在省一級平臺上實現對各市殘疾人專職委員進行動態的學習記錄,可以直接查看某專職委員參加過哪些課程,學習情況、學習成績等信息。

(3)宣傳交流功能:有意愿學習的殘疾人專職委員可通過登錄平臺查看最新的培訓信息,并根據自身實際情況進行選擇報名,由各市區殘聯統一協調組織。前期上課的課件內容也都可以上傳到這一平臺,隨時供有學習意愿的專職委員下載。而且,殘疾人專職委員還可以在平臺中對某門課程進行評價、可以交流經驗和提出建議需求。所有交流信息都由后臺管理人員把握監控進行管理和及時回復。

2.4 培訓效果

一方面,“2+1”的培訓模式貫穿培訓管理過程中的各個環節,對可能出現問題的環節已經做了最大程度的完善。另一方面,通過后期針對基層殘聯管理人員的追蹤調查和參訓學員畢業后反饋的心得體會可知,“2+1”模式的實踐運用有效激發了廣大社區殘疾人專職委員職業熱情、提升了他們職業能力水平,學員通過培訓能夠將掌握的知識和技能應用到實際工作中,提高工作效果。

3 關于殘疾人專職委員職業培訓的幾點建議

3.1 殘疾人職業培訓應充分體現靈活性和變通性

由于不同學歷、不同年齡和不同經歷的殘疾人專職委員在業務知識能力方面是差異巨大,因此統一的方法和培訓模式不僅不會提升培訓水平,反而會大大降低培訓效率,使培訓工作拘泥僵化。針對殘疾人專職委員的培訓熱情,應充分做好調研工作,真實掌握培訓的需求和建議,遵循“量體裁衣”的原則,堅決抵制“一刀切”。殘聯各級部門需要積極強化落實殘疾人專職委員培訓的管理和信息反饋工作。掌握他們的工作動態變化和學習愿望,對有價值的信息要及時記錄,科學分析需求,及時做好匯總整理以便將來進行培訓工作時使用。

3.2 重視殘疾人專職委員心理建設

殘疾人專職委員是政府部門和殘疾人之間溝通的橋梁,加強對殘疾人專職委員的心理建設,不僅是對專職委員自身心理狀況的一種修煉,更有利于他們更好的幫助身邊其他有心理問題的殘疾人,為他們提供指導或建議。所以,我們應將殘疾人專職委員的心理輔導課程作為培訓的必修課之一,邀請具有殘疾人心理咨詢方面經驗的心理醫生及心理專家為參訓學員進行授課及心理疏導。幫助他們建立生活自信、能力自信、工作自信,讓更多的殘疾人專職委員獲得心理建設的專業知識,從而幫助基層的廣大殘疾人。

3.3 加大經濟保障力度

經濟基礎決定上層建筑,培訓活動的開展離不開經費的支持。目前各省市的殘疾人專職委員的培訓經費各不相同,因此,我們建議要制定專門的殘疾人專職委員培訓經費管理制度,針對必修的培訓內容進行流程化、標準化管理,在此基礎上鼓勵各省市結合實際情況進行個性化的培訓,努力做成自己的品牌特色。相關部門應保證每年提供足額專項培訓經費,保障殘疾人專職委員能夠每年獲得更多的培訓機會,不斷的更新知識與技能,使職業能力獲得穩步提升,帶動周圍的殘疾人更好地工作與生活。

4 結 語

中國殘聯主席張海迪曾由衷表達過對殘疾人專職委員隊伍的殷切希望:“專職委員代表基層殘疾人的心聲,反映殘疾人的訴求,這是重要的群眾工作。專職委員要提高綜合素質和履職能力,以火熱的心,細致周到的服務,幫助殘疾人解決困難,提高生活質量,讓他們盡快奔向小康。”因此,做好基層殘疾人工作,提高為殘疾群眾的服務質量,首要任務就應當大力推動殘疾人基層組織建設,持續創新和落實殘疾人專職委員的培訓工作,全面提升殘疾人專職委員隊伍的職業能力,為殘疾人事業的蓬勃發展做出更大貢獻。